O ditado ‘a rapadura é doce, mas não é mole!’, alimento este, energeticamente muito rico, que já foi servido a soldados das forças aliadas na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, tem seu contraditório de sabedoria. Ao dizer que, apesar de ‘doce’, saborosa, ela tem outro lado, que mostra a consistência do produto traduzida na dureza da vida. Serve como metáfora para deixar claro e evidente que tudo tem dois lados.

Assim foi a infância de Ricardo Roberto Barreto da Rocha, que antes de ser reconhecido como um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro e mundial, encarou muitas provas da rapadura’ no decorrer da vida. No dia 11 de setembro de 1962, três meses após a conquista do bicampeonato mundial, no Chile, era prenúncio que mais um supercampeao, nascido na cidade que ganhou projeção a partir da chegada de Maurício de Nassau, escreveria seu nome no Olimpo do Futebol como seus conterrâneos campeões mundiais vestindo a ‘amarelinha’ – Vavá, Zequinha e Rivaldo.

A começar pelo par de kichutes surrados que não saía de seus pés, e com ele, pelas ruas de terra batida do bairro pobre de San Martin, Zona Oeste de Recife, encarava sob sol ou chuva, a pé, os seis quilômetros para ir treinar na modesta Associação Atlética Santo Amaro. Quando conseguia uma bicicleta, era raridade. Não havia dinheiro para o ônibus. Esta era a dureza da rapadura! Já o ‘doce’ era caminhar mais seis quilômetros de volta para casa no fim do dia. E mesmo extenuado, devido a carga puxada de treinos, saber que tinha o homem do pão que passava nas casas deixando seu produto recém-saído da fornata e que o humilde trabalhador recebia o pagamento por mês ou por semana.

“Não quero nem imaginar o dia que o homem do pão não aparecer! Como vocês vão comer?”, confidenciou certa vez a mãe que criava a prole trabalhando como doméstica em algumas casas no bairro e era ouvida por Ricardo que se preparava para o banho.

Mas Ricardo Rocha viveu duas incertezas muito marcantes na sua vida: na infância, buscando seu lugar ao sol no futebol amador, e preocupado com a alimentação familiar, e a lesão que o tirou dos jogos da Copa do Mundo de 1994 quando o Brasil encerrou o jejum de seis edições sem sequer ver o brilho do troféu.

Mas Ricardo lutou, incansalvemente, contra o desânimo e dificuldades, adversários difíceis de serem vencidos. E por ironia do destino, foi nos momentos mais complicados que ele saboreou o doce da rapadura quando foi trocado por 20 pares de chuteiras, 20 bolas e dois jogos de camisas para transferir-se ao Santa Cruz. A chegada no Gigante do Arruda, em 1983, dava início à trajetória de um craque dentro e fora de campo.

Passados 11 anos, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, já consagrado como um brilhante zagueiro – que defendendo o São Paulo, foi considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 1991 – viveria mais um episódio triste com a lesão muscular na estreia da seleção brasileira no Mundial, diante da Rússia. Poderia ser o fim, mas Deus escolheu que ali fosse o começo.

Campeão Mundial pela seleção brasileira, camisa 3, capitão da equipe, homem de confiança de Carlos Alberto Parreira e Zagallo, técnico e coordenador-técnico à época, Ricardo Rocha foi o primeiro a desembarcar do avião prefixo DC-10 trazendo o troféu da Terra do Tio Sam. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guararapes, em Recife, em ato profético, beijou o chão como fazia o Papa João Paulo II (1920-2005).

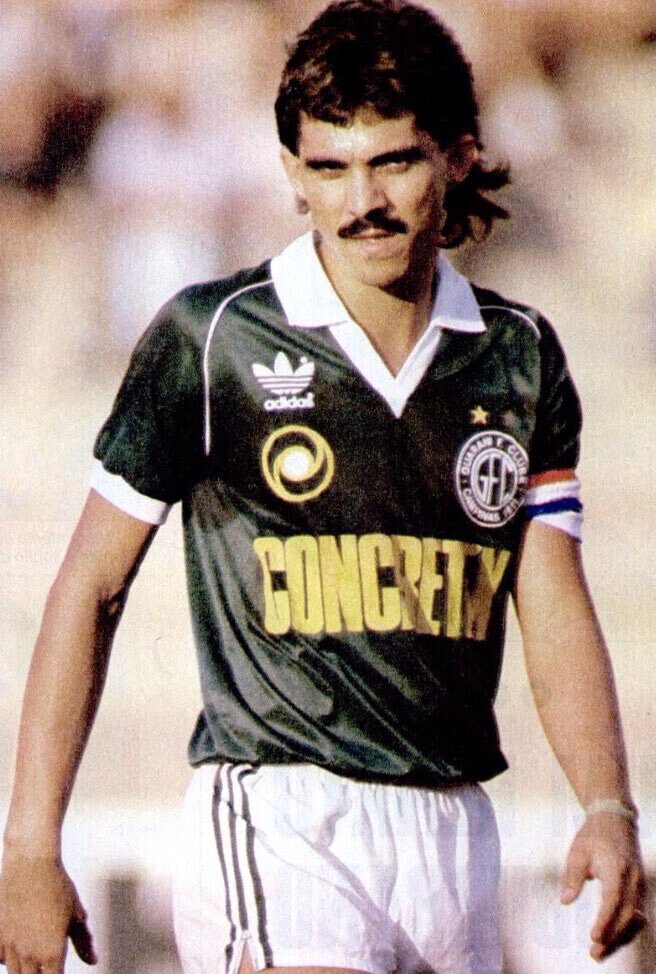

Mas, no hiato entre o ‘doce’ e o ‘não é mole’, que foi a vida de Ricardo Rocha dentro dos campos. O zagueiro se transformou em um dos mais respeitados zagueiros do futebol mundial. O xerife usou sua segurança e qualidade para impor respeito na grande área. Do bigode grosso e calção sobre o umbigo, já deixava na aparência o cabra da peste que os atacantes teriam que superá-lo. Defendeu nove clubes brasileiros, uma camisa do maior clube do século XX, e por fim, a camisa rubro negra do Newell’s Old Boys, da Argentina, um ano antes de vestir a preta e vermelha do Flamengo.

No jogo da vida, enfrentou o destino, jogou com garra – uma de suas marcas – venceu a pobreza, conquistou títulos e se tornou campeão e referência de caráter, companheirismo e liderança.

No dia em que completa 59 anos, 11 de setembro, Ricardo Rocha é o 38° personagem na série Vozes da Bola, escrita por Marcos Vinicius Cabral fazendo tabelinha na edição com Fabio Lacerda.

Por Marcos Vinicius Cabral

Edição: Fabio Lacerda

Como foi sua infância, no Recife, cidade que apresentou vários craques para o futebol brasileiro? Cite alguns craques conterrâneos de Ricardo Rocha, da mais antiga capital estadual do país?

Muito tranquila. Eu sou de San Martin, em Recife, bairro pobre e de famílias humildes. Fui criado ali e minha infância passei toda jogando futebol nas quadras e, principalmente, nos campos, já que existiam muitos naquela época. E isso foi muito importante na minha criação como pessoa e na minha formação de atleta profissional de futebol, pois Recife sempre teve grandes jogadores que viveram essa época boa de campos de futebol como Rivaldo, um dos maiores do mundo na minha opinião, Juninho Pernambucano, Leonardo, Chiquinho, Ramon, Givanildo, Ademir Queixada, Zé do Carmo e Biro-Biro. Agradeço muito a Deus pela infância que tive e por ter seguido o caminho que tantos outros grandes jogadores seguiram.

Sua mãe sempre apoiou o seu sonho de ser jogador. E você não mediu esforços para isso, pois caminhava 12 quilômetros – ida e volta – para treinar no Santo Amaro. Quantos anos você tinha e pode recordar esta dura rotina?

Minha mãe foi o esteio de tudo, junto com meu pai, é claro! Mas minha mãe, muito mais, porque ela me apoiava para que eu continuasse a jogar futebol. E na época do Santo Amaro, eu deveria ter uns 17, 18 anos, e por não ter recursos naquela época, eu andava muito a pé para ir e voltar dos treinos. Tudo era difícil nesse processo de realização do meu sonho. Para se ter uma ideia, eu nunca tive chuteiras, sabia? Eu usava um kichute que era usado para tudo (festa, aniversários, casamentos, treinos, jogos. Enfim, aquilo era salvação da lavoura). A vida era sofrida e minha mãe trabalhou muito para que eu pudesse tentar a sorte de ser jogador de futebol. Cansei de andar seis quilômetros para ir e seis quilômetros para voltar dos treinos. Mas foi nas dificuldades que a vida moldou o homem que sou hoje. Mas cada dificuldade que enfrentei me ajudou ir além em busca de me tornar jogador de futebol. E graças a tudo isso, aqui estou!

Pouca gente sabe que, antes de jogar no Santa Cruz, em 1983, você foi trocado por 20 pares de chuteiras, 20 bolas e dois jogos de camisas. Pode nos contar essa história e relatar a coincidência dos empates no triangular entre Santa Cruz, Sport e Náutico na decisão do Supercampeonato Pernambucano na qual a Cobra Coral venceu o Timbu nos pênaltis no jogo derradeiro do campeonato?

Isso foi verdade mesmo. Quando saí do Santo Amaro para o Santa Cruz, fui trocado por 20 pares de chuteiras, 20 bolas e dois jogos de camisa, já que não se tinha dinheiro na época. Depois de ser trocado dessa forma, eu fui jogar de lateral-direito no Santa Cruz em 1981. Dois anos depois, conquistei com meus companheiros, o tri-supercampeonato Pernambucano que foi uma competição muito difícil de ser conquistada em uma final equilibradíssima contra o Náutico. Lembro que a gente estava ganhando esse jogo por 1 a 0 e a torcida alvirrubra já havia saído do estádio quando, aos 43 minutos, o Mirandinha empatou e a torcida voltou. Foi uma loucura, um sofrimento aquele jogo e vencer foi um sacrifício enorme. Lembro que eu torci muito forte meu tornolezo no final do jogo, e no vestiário, eu já estava decidido a não voltar para a prorrogação. No entanto, o Zé do Carmo, que completou 60 anos no dia 22 de agosto, havia torcido o joelho. Não restou alternativa. Voltei a campo para jogar a prorrogação na cabeça de área, no sacrifício, e conseguimos levar a decisão para os pênaltis para delírio dos quase 80 mil presentes no Estádio do Arruda. No final, o Luiz Neto pegou uma cobrança e a vitória veio por 6 a 5. Foi o título da superação e se tornou inesquecível para quem participou daquela campanha.

Da lateral-direita no Santo Amaro para a zaga central no Santa Cruz por sugestão do ex-técnico Carlos Alberto Silva (1939-2017), que, à época, disse: “desloquei ele para a zaga pois ali ele chegará a seleção”. Como foi esta transição defensiva de estilos diferentes entre laterais e zagueiros?

Essa transição veio mesmo no Guarani e não no Santa Cruz. Lá em Recife, eu era zagueiro e quando cheguei no Guarani, acabei indo para a lateral-direita por causa dos grandes defensores que a equipe tinha, muitos campeões brasileiros de 78. Era difícil arrumar uma vaguinha ali no meio de tantas feras do Bugre, mas o Carlos Alberto Silva já me conhecia do Santa Cruz e sempre dizia que a minha posição, de fato, no futebol, seria zagueiro. Minha primeira convocação para a Seleção Brasileira foi com ele em 1987, então, sou muito grato pelo conselheiro, amigo e pai que foi para minha carreira.

A partir da sua chegada ao Brinco de Ouro, você ganhou chance na seleção brasileira destacando-se nas primeiras oportunidades – Pré-Olímpico de 1987, e na conquista do ouro no Pan-Americano de Indianápolis, nos EUA, no mesmo ano. Ser convocado para a seleção jogando por um clube longe dos holofotes das capitais tem alguma importância diferenciada para você?

Em primeiro lugar, eu acho que acertei quando saí do Santa Cruz e fui para o Guarani em 1985. Naquela época, o clube tinha uma estrutura maravilhosa e revelava muitos jogadores. Basta voltar um pouco no tempo e lembrar do Careca que foi cortado da Seleção Brasileira de 1982 e que era jogador do Guarani, do zagueiro Júlio César, que foi titular na Copa do Mundo do México, em 1986, e era do Guarani também. Mas outros jogadores do Guarani fizeram histórias em outros clubes e tiveram passagens importantes na Seleção Brasileira como Neto, Evair, João Paulo, tantos outros bons jogadores. Fui campeão Pré-Olímpico e Pan-Americano jogando pelo Guarani.

Uma pesquisa feita por um site esportivo,em 2020, sem levar em considerações muitos craques bugrinos e suas respectivas posições de origens, a equipe escolhida pelos internautas foi – atenção para o meio de campo totalmente desfigurado sem jogadores de contenção – Neneca, Mauro, Ricardo Rocha, Julio Cezar e Miranda; Zenon, Djalminha e Neto; Amoroso, João Paulo e Careca. E qual é o seu Guarani de todos os tempos?

Eu fiquei muito feliz com a minha escolha pelos internautas por meio dessa pesquisa. Mas com todo respeito, eu acho muito injusto, pois tem muita gente boa e que foi deixado de fora. Por exemplo, colocar um Careca e deixar Evair e Luizão de fora, já que o Guarani sempre teve muitos bons atacantes, é complicado. Então você analisa e vê que deixar de fora alguns é injusto. Você olha os eleitos do meio-campo e vê que Zenon, Djalminha, Neto, Amoroso e na frente Careca e João Paulo, é uma equipe extremamente agressiva e ofensiva. Mas o time escolhido é composto por jogadores de alto nível. Particularmente, eu fico feliz de estar no meio entre os melhores da história do clube.

Como foi trabalhar com Carbone (1946-2020) na forte equipe do Guarani, em 1988?

Foi ótimo. Trabalhar com o Carbone, um profissional maravilhoso, um cara do bem, muito amigo e que me ajudou muito no Guarani. Foi uma experiência que jamais vou esquecer. Só tenho palavras de agradecimento ao grande treinador e ser humano que ele foi.

Qual foi o melhor time do Guarani que você jogou?

É muito injusto falar ou eleger o melhor time do Guarani na época em que joguei. Convivi com grandes jogadores que foram importantes para mim, e principalmente, para o clube. Confesso, que dizer quais foram os melhores não é tão relevante quanto dizer que foram excelentes profissionais, atletas dedicados e que honraram a profissão de jogador de futebol. Isso é, pelo menos, para mim, mais importante do que escalar o melhor time.

Pode relembrar a campanha no Paulistão de 1985 quando o Guarani foi terceiro colocado?

Eu cheguei como lateral-direito no Guarani, em 1985, e com a ajuda do treinador Lori Sandri, com quem havia trabalhado no Santa Cruz, a adaptação foi rápida para atuar no miolo de zaga. O campeonato exigia isso. Na primeira fase, os clubes jogavam todos contra todos, em turno e returno. Cada turno teve contagem de pontos, e os campeões de cada um deles, classificaram-se para as semifinais. A Portuguesa, primeira colocada por ter somado mais pontos, pegou a Ferroviária, quarta, e nós do Guarani, terceiro, pegamos o São Paulo que foi segundo. Os jogos foram de ida e volta. Empatamos em 1 a 1 e perdemos por 3 a 0. No geral, fomos terceiro colocado.

Depois daquele empate injusto no Morumbi, em 1988, na decisão do Paulista, quando Neto fez um gol de bicicleta contra o Corinthians, pode-se dizer que o título fugiu das mãos da equipe bugrina graças à sorte do Viola?

Não é que fugiu das mãos. Não sei se foi cagada ou sorte aquele chute do Wilson Mano ter saído errado e encontrado o garoto Viola no meio do caminho para desviar a bola para dentro do gol e dar o título ao Corinthians. Faz parte do jogo. O Guarani jogou muito bem e o gol de bicicleta do Neto foi um dos três mais bonitos que eu vi na vida dentro de campo. Mas o Corinthians fez aquele gol e acabou sagrando-se campeão. Não sei se é sorte! Eu acredito em trabalho e naquela decisão, eu acho que o Corinthians, por ser uma grande equipe, trabalhou bem e alcançou o objetivo que foi o título.

Quais foram os atacantes mais difíceis que você marcou?

Muito difícil escolher um. Ainda mais quando se enfrenta atacantes com uma qualidade técnica elevada como enfrentei. Jogadores do nível de Careca, Bebeto, Romário, Gullit, Van Basten, Zamorano, Batistuta e Balbo. Fica difícil escolher um e ser injusto com os demais.

Sua passagem pelo São Paulo foi marcante. Jogou entre 1989 e 1991. Se não fosse o Sorato, você teria feito a dobradinha 1989 e 1991 com os títulos Paulistas e Brasileiros. Uma passagem vitoriosa abrindo caminho para o São Paulo seguir em profusão de títulos nos anos seguintes. Foi sua experiência mais vitoriosa da carreira?

A minha passagem pelo São Paulo foi muito marcante, e isso se refletiu nos títulos que conquistei no clube, como o Paulista, em 1989, e o Brasileiro de 1991. Isso sem falar que chegamos em três finais consecutivas no Campeonato Brasileiro que foram contra o Vasco, em 1989, o Corinthians, em 1990, que não joguei por tratar um estiramento em que fiquei tratando, e o Bragantino, em 1991. Sabemos que o Brasileiro é considerado uma das competições mais difícieis do mundo. Mas para mim foi uma satisfação imensa e uma das melhores experiências que vivi no futebol por tudo que o São Paulo representava no cenário nacional, já que era uma equipe muito equilibrada, financeiramente, bem estruturada e que não devia nada as equipes lá de fora, como o Real Madrid para onde fui transferido. O São Paulo é um clube espetacular e só tenho palavras de gratidão.

Você lembra como surgiu o apelido xerife?

Na realidade, o bigode impunha respeito, afinal de contas, bigode é bigode (risos). O apelido, se não estiver enganado, foi o Galvão Bueno que deu numa das suas transmissões. Chamou-me de xerife por causa daquele bigodão e ficou batizado assim.

Eliminado na Copa do Mundo de 1990, na Itália, e lesionado para estreia na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Qual foi o momento mais difícil para você nesses dois mundiais?

Para mim foi ruim a eliminação, em 1990, porque a gente ficou uns quatro anos sendo xingado no Brasil inteiro em virtude daquela derrota por 1 a 0 para a Argentina. Até chegar nos Estados Unidos, em 1994, foi um sofrimento muito grande para nós jogadores. Em relação à minha lesão, se você me perguntasse assim: “Ricardo, você preferia ficar bom em 94 mesmo machucado ou ter ido mais longe na de 90 jogando?”. Sem dúvidas, que eu fico com o título de 94, pois eu era titular, machuquei e fiquei no banco na final. Esse título foi muito importante, mas é claro que a eliminação e a lesão, como foram no meu caso, doeram muito. Mas tenho a consciência de que iniciei a Copa do Mundo nos Estados Unidos jogando e terminei no banco.

A Copa da Itália, em 1990, foi marcada pela eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final. A campanha do Brasil está entre as piores da história. Titular do time de Sebastião Lazaroni, você admitiu numa entrevista que os problemas começaram antes mesmo da viagem à Europa. O Vozes da Bola quer saber: quais eram esses problemas?

Concordo que aquela eliminação está entre as piores na história das Copas do Mundo, e isso, custou muito para nós. Mas, foi muito difícil absorver aquela derrota, até porque, todo mundo sabe que tivemos problemas na preparação, na discussão da premiação que era para ser realizada no Brasil e foi feita na Itália em um momento inoportuno. Pessoas entrando e saindo da concentração em que estávamos é um dos exemplos de erro naquela Copa do Mundo. No entanto, mesmo com tantos problemas extra-campo, conseguimos jogar melhor que a Argentina. O Brasil massacrou a Argentina e não jogamos mal, muito pelo contrário, jogamos muito bem e merecíamos a vitória. Mas é isso, tem vezes que você joga melhor que o adversário e não vence.

É verdade que, quando a equipe brasileira era contestada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, foi sua a ideia de entrar de mãos dadas, em Recife, e mostrar que a seleção estava unida para reverter a situação na competição?

Foi. Eu lembrei do gesto de jogadores entrarem em campo de mãos dadas em 1983, quando a equipe do Santa Cruz em que jogava, treinada por Carlos Alberto Silva, era mais fraca do que as do Sport e do Náutico e mesmo assim conquistamos o tri-supercampeonato Pernambucano daquele ano. E aquilo veio na minha mente de entrar de mãos dadas, que inclusive, coincidentemente, foi no mesmo Estádio do Arruda. Na realidade, o Brasil não vinha fazendo uma grande Eliminatórias, mas vinha ganhando. A gente sabia que a tendência daquela seleção era o crescimento e foi no jogo contra o Bolívia, em Recife, que surgiu a ideia de entrarmos de mãos dadas. Na ocasião, ganhamos por 5 a 0 e aquilo foi importante para a gente seguir adiante e mostrar ao povo brasileiro que aquele ‘dar as mãos’ mostrava que a gente estava muito unido.

Os leitores do Museu da Pelada querem saber: qual a sensação em ter sido o primeiro jogador a descer do avião em Recife com a taça de campeão do mundo nas mãos e ter beijado o chão como o papa João Paulo II fazia?

A sensação foi a melhor do mundo. Uma alegria muito grande. A gente queria descer em Recife para agradecer por tudo que aconteceu nas Eliminatórias, e em especial, pelo jogo contra a Bolívia em que entramos em campo de mãos dadas e dali partimos confiantes para a conquista do tetracampeonato mundial. O meu gesto de beijar o chão da terra onde nasci, como fazia o papa João Paulo II, foi um momento no futebol que jamais vou esquecer.

Mesmo perdendo a decisão do Campeonato Brasileiro de 1989, você foi eleito o melhor jogador da competição ganhando a Bola de Ouro da Revista Placar. Mas qual das decisões de Brasileiros foi mais dolorosa para você: contra o São Paulo em 1986, com você no Guarani, ou São Paulo e Vasco, em 1989, com você vestindo a camisa do Tricolor Paulista?

Perder para o São Paulo, em 1986, e para o Vasco, em 1989, doeram bastante. Mas eu acho que a final de 86 contra o São Paulo dói mais porque estava no final do jogo de uma prorrogação. Uma partida marcada pelo equilíbrio. Jogo quente, disputado, a gente ganhando por 3 a 2, e no final da prorrogação, faltando um minuto e meio, o Careca acertou aquele belo chute empatando a partida. A gente fez um grande jogo, jogamos muito na prorrogação e perdemos nos pênaltis. Essa doeu mais.

Quem foi seu melhor companheiro de zaga em toda sua carreira e por quê?

Que pergunta difícil, cara! Escolher um companheiro de zaga é muito, muito, mas muito complicado mesmo. Eu joguei com grandes jogadores como Mozer, Ricardo Gomes, Márcio Santos, Alexandre Torres, Wilson Gottardo, Júlio César, ou seja, é a mesma coisa que escolher os 11 melhores de cada time nessas eleições que são feitas. Tive grandes companheiros de zaga e escolher o melhor desses, considero uma injustiça!

Como foi a história do diretor do São Paulo que precisou ficar 12 dias em Portugal para te contratar porque o Sporting não queria sua liberação?

Pois é. O diretor que foi me buscar lá em Portugal foi o Leco que era advogado do São Paulo. Eu lembro que a gente tinha acertado com ele para ficar dois ou três dias e ficou doze, pois teve um probleminha lá em relação a pendências na transação. Mas graças a Deus tudo foi resolvido, vim para o Brasil, cheguei no São Paulo, e em 45 dias, já coloquei a faixa no peito sendo campeão paulista em 1989.

No Real Madrid, você jogou com muitos craques como Zamorano, Butrageño e Hugo Sanchez, e foi o primeiro zagueiro brasileiro no clube e o quinto na história (atrás de Fernando em 1935, Didi e Canário, ambos em 1959 e Evaristo em 1962). O título de campeão da Copa do Rei da Espanha em 1993 não foi pouco para um jogador como você?

Me sinto lisonjeado por dois motivos: primeiro, em ter jogado com esses grandes jogadores citados na pergunta. Em seguida, por ter sido depois de 30 anos contratado pelo Real Madrid e ter aberto a porta do mercado espanhol para tantos outros brasileiros jogarem lá como Vítor, Sávio, Roberto Carlos, Marcelo e Vinícius Jr. Já sobre a Copa do Rei da Espanha, não foi pouco não, pois o título foi justo, mesmo sabendo que o Barcelona tinha a melhor equipe. Foi aí que surgiu o Cruijff que montou aquele belo time que todos nós conhecemos. Com sua visão de grande atleta que foi, com as camisas do Ajax-HOL e da Seleção da Holanda, ele fez história quando ganhou sua primeira Copa do Rei na temporada 1989/90 e a Liga dos Campeões da UEFA em 1991/92. Isso tornou a conquista da Copa do Rei pelo Real Madrid como muito importante.

Já parou para imaginar se não tivesse ido para o Santiago Bernabeu você seria campeão da Libertadores e Mundial Interclubes em 1992 pelo São Paulo? E possivelmente em 1993?

Não, não parei para pensar nessa possibilidade porque naquela época era uma coisa boa para todo mundo, e é claro, ninguém tinha bola de cristal para saber o que aconteceria no futuro. Posso te garantir que aquele grupo do São Paulo que ganhou o brasileiro de 1991 era muito forte, afinal de contas, a base era a dos anos anteriores de 1989 e 1990 quando se conquistou dois vice-campeonatos perdendo para o Vasco e o Corinthians, respectivamente. Isso sem falar da garotada que voava naquela época e surgia no clube como Bernardo, Cafu, Raí, Macedo e Elivélton. Mas assim, analisando friamente, depois de tantos anos, não tenho arrependimento, pois joguei e fui campeão pelo São Paulo, considerado um grande clube do futebol brasileiro e fui para um cenário importante futebolístico para jogar em um dos maiores clubes do mundo que era o Real Madrid. Fui feliz, saí tranquilo e se tivesse que fazer tudo de novo, faria da mesma forma.

Como foi sua experiência no Vasco no qual conseguiu levar o time ao único tricampeonato carioca? Uma conquista repleta de lutas, drama em virtude do acidente que levou a vida do Dener, e a união do time tendo você como um dos mais experientes ou o mais experiente daquele plantel?

Vou confessar uma coisa: eu sempre tive vontade de jogar no Vasco da Gama! Tive duas oportunidades que bateram na trave e na terceira não deixei passar e fechei com o clube. Tenho um orgulho imenso em ter jogado em São Januário, e mesmo nunca escondendo de ninguém que sempre fui Santa Cruz-PE na infância, mas meu coração era Cruzmaltino aqui no Rio. Lembro, quando criança, em que adorava ver aquelas disputas entre Roberto Dinamite e Zico no Maracanã. Que saudades dessa época! E realmente, o tricampeonato, único que o clube tem, foi especial e a convivência com aquela garotada foi o mais legal de tudo. Agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de jogar nesse clube gigante do futebol brasileiro que me proporcionou conhecer um dos melhores amigos que fiz, não só no futebol, mas na vida que é o Alexandre Torres. Então, para mim foi uma honra ter jogado lá, conhecido sua torcida, que é linda, maravilhosa, forte e faz a diferença para qualquer jogador que veste a cruz de malta no peito. Já a morte do Dener foi um período difícil para quem estava no clube naquele ano. Lembro que conseguimos superar essa perda com muita conversa e união. O Eurico Miranda, presidente, o Jair Pereira, treinador, e eu como um dos mais experientes do elenco, conversamos muito e conseguimos dar a volta por cima e conquistar o título que serviu para dedicar a ele pelo grande jogador que foi

Quem foi o seu melhor treinador?

Eu tive grandes treinadores como Telê Santana, Lori Sandri, Carbone e Gainete, mas é muito difícil você escolher o melhor deles todos. Destes grandes treinadores, eu faço questão de falar de um, porque minha carreira mudou muito depois que ele foi treinar o Santa Cruz-PE. Vivi os melhores momentos da minha carreira chegando à seleção brasileira com o Carlos Alberto Silva.

Em setor que não tem renovação há muito tempo, se fosse técnico da Seleção Brasileira, quais seriam seus quatro zagueiros para disputar as Eliminatórias?

É preocupante. A gente, nos últimos anos, não conseguiu dar sequência a essa juventude em virtude de ter laterais e zagueiros que jogaram por muito tempo na seleção. Mas eu acho que temos condições de renovar a defesa do Brasil, pois temos bons jogadores como Rodrigo Caio, o Éder Militão, o Marquinhos, que particularmente eu gosto, e aí você pode fazer a mescla com Thiago Silva, por exemplo. Mas essa renovação tem que existir e acho que o Tite já vai começar essa reformulação ali atrás.

Como tem enfrentado esses dias de isolamento social devido ao coronavírus?

Apreensivo e preocupado como todo mundo. As informações, que antes eram mínimas, agora vão sendo aos poucos mais esclarecidas do que é o vírus e como ele age no organismo do infectado. Mas, com os devidos cuidados, como o uso do álcool em gel, distanciamento social e máscara, vamos virar esse jogo. Não tem jeito! Acho que a vacinação é o caminho, todos devem se imunizar e é a maneira para diminuir tantas mortes, não só no Brasil, mas no mundo. Eu peço aos que estiverem lendo essa entrevista que se cuidem e sigam todos os protocolos de saúde. Esse vírus já matou e continua matando muitas pessoas. Mas se Deus quiser, isso tudo vai passar!

Defina Ricardo Rocha em uma única palavra?

Amigo. Acho que essa palavra define quem o Ricardo Rocha é.

0 comentários