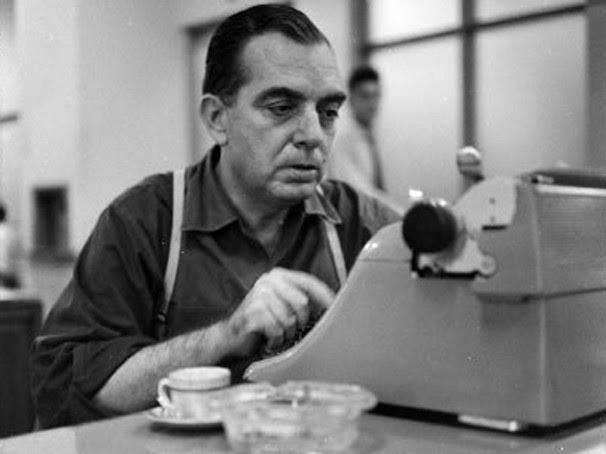

por Émerson Gáspari

Tenho 105 anos. Nessa idade, como ancião, um dos poucos prazeres que a vida ainda me concede é o de relembrar as coisas de maior significado para mim, nessa vida. O futebol está entre elas. Meu primeiro contato com ele ocorreu no longínquo 1º de agosto de 1920. Faz, portanto, exatamente um século que pisei pela primeira num estádio de futebol, levado por meu saudoso pai, que queria me apresentar cedo ao mundo da bola.

Por falar em mundo, parece que em certos aspectos ele não mudou tanto assim: naquela época, estávamos saindo de uma Gripe Espanhola que matou milhões pelo mundo afora. Hoje, é essa pandemia da Covid-19 que assombra a humanidade. Tenho fé de que sairemos dessa, como da outra vez. Por pior que seja o dia de hoje, sempre haverá um amanhã diferente e melhor. Tenhamos fé.

Mas, voltemos ao “mundo da bola”. Ontem, meus bisnetos me pediram para que lhes falasse a respeito do Come-Fogo de antigamente. Então não me fiz de rogado e passei a lhes contar histórias e mais histórias dos jogos que testemunhei. Falei do primeiro deles, o tal de 1920: estive lá, aos cinco aninhos e deste, confesso, pouco me recordo: lembro-me que o clássico ainda não tinha sequer a alcunha de Come-Fogo, que o jogo ocorreu no antigo estádio da Rua Tibiriçá, ao lado da Beneficência Portuguesa, já nos limites da cidade. Torcedores entravam de paletó e chapéu. Os mais velhos não dispensavam a bengala. As pouquíssimas senhoras, de sombrinhas, chapéus e vestidos de seda.

O Comercial, equipe bancada pelos comerciantes e coronéis do café, teve um time fabuloso, que goleou por 20 x 0 o Taquaritinga (só Santinho, fez 10 gols), empatou com a Seleção da Argentina, venceu o Corinthians na disputa da Taça Clark e voltou invicto de uma célebre excursão ao Nordeste (daí ser apelidado de “Leão do Norte”), entre outras façanhas mais. Já era uma equipe experiente e temida e seu estádio, com capacidade para três mil espectadores, possuía o primeiro campo gramado do Brasil, encravado no topo do Centro de Ribeirão Preto.

Por sua vez, o Botafogo era um clube humilde, formado pela fusão de três equipes amadoras da região da Vila Tibério, bairro popular e que abrigava a estação ferroviária e as cervejarias que ajudaram a tornar a cidade famosa pelo chope, décadas depois.

Havia, obviamente, um desnível técnico entre os times. Daí o Comercial resistir a um confronto direto, pois a discrepância era nítida. Embora os alvinegros resistissem a uma contenda, acabaram por aceitar um confronto entre seu time B, contra o quadro principal do Botafogo. Daí, se acreditava, daria jogo.

Lembro-me vagamente da partida, naquele dia. Foram muitos gols. Recordo-me bem do placar final: Comercial 8 x 0 Botafogo. Quatro anos depois (eu maiorzinho, com nove) aí já me lembro melhor do segundo duelo: 2×1 para o Comercial, no mesmo estadiozinho da Rua Tibiriçá, em 1924.

Meus bisnetos ficaram encantados, embevecidos com tantas histórias sobre esse clássico tão tradicional do interior paulista. E eu, que acompanhei a maior parte dos quase 170 confrontos até hoje, me sinto um privilegiado por ser, talvez, a única testemunha ocular viva do primeiro jogo entre ambos. Ao menos, não conheço ninguém da minha idade aqui na cidade. Quanto mais, que tenha estado presente a essa partida inicial.

Para usar de franqueza, confesso que passei a tarde toda relatando casos e mais casos dos duelos travados. Expliquei que a vitoriosa fase amadora terminou junto com o fim daquele Comercial, em meados dos anos 30. E que o Botafogo, mais novo, prosseguiu sem a companhia do rival, por 19 anos. Até que, em 1954, eles retomaram suas disputas (já sob a alcunha de Come-Fogo) e aos poucos, a vantagem comercialina em confrontos foi sendo demolida e se inverteu, pois o Botafogo se fortaleceu bastante, enquanto o Comercial voltou com muitas dificuldades, atuando por alguns anos como inquilino, no estádio da Mogiana. Falei da “era Sócrates”, amplamente favorável ao tricolor, relembrei do rebaixamento que o Bafo impôs ao Pantera, entre outras gostosas histórias.

Expliquei a eles, como se deu a construção do estádio Francisco de Palma Travassos, a “Jóia” de cimento armado, no Jardim Paulista. E depois a mudança do Botafogo, do estádio Luiz Pereira (o “Madeirão”) na Vila Tibério, para o Santa Cruz, hoje convertido em arena.

Eles realmente ficaram muito felizes com o papo e disseram que iriam contar algumas dessas histórias para seus coleguinhas de escola, quando as aulas enfim retornarem, porque pelas redes sociais não dá: é muita coisa para ser escrita ou mesmo lida. Eles não imaginam que feliz mesmo fiquei eu, de poder ter a atenção das crianças dirigida a mim, um ancião, nessa altura da vida. Eles nem piscavam enquanto eu falava: tal era o fascínio deles, que parecia que eu era um celular. No final da tarde despediram-se, agradecidos.

A noite caiu e fui me deitar. Mas confesso que o sono não vinha. Porque as lembranças eram muitas e um turbilhão de recordações não me saíam da cabeça. Foi daí que me surgiu uma dúvida inusitada: como seria uma disputa definitiva entre ambos os times, para decidir qual deles é o melhor, nesses cem anos de bola rolando? E com os melhores atletas de cada posição lado a lado, ao longo da história: uma espécie de Come-Fogo atemporal, eterno?

Tomei consciência de que eu seria o único capaz de imaginar uma fantasia dessas e que ela seria, secretamente, a minha singela homenagem pelos cem anos de rivalidade, já que a data praticamente “passou em branco” em Ribeirão Preto. Sinal dos tempos!

E assim, sem mais delongas, passo a lhes descrever agora, como poderia ser o maior Come-Fogo de todos os tempos, com jogadores de épocas diferentes, atuando juntos. Para começo de conversa, proponho duas partidas: a primeira, no berço comercialino, o estádio da Rua Tibiriçá (talvez o primeiro campo totalmente gramado do Brasil) e a segunda, na atual arena botafoguense, o estádio Santa Cruz. Vale a Taça de “Campeão Eterno”.

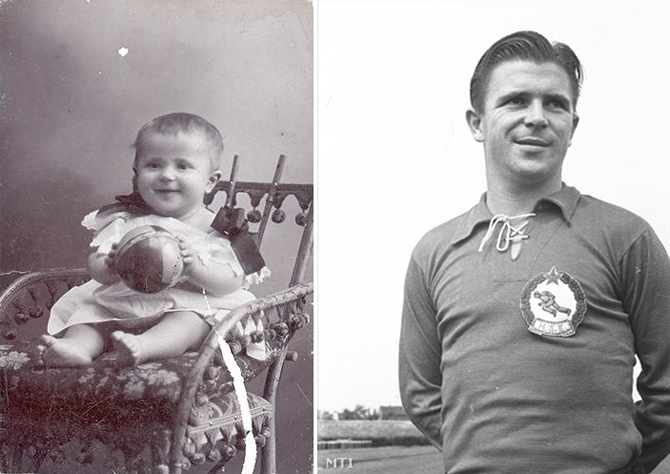

Manhã aprazível de domingo, no estádio da Tibiriçá, com grande público saudando com pétalas de rosas o Comercial, que vem a campo com Leão, Ferreira, Jair Gonçalves, Piter e Toninho; Hélio Giglioli, Amaury e Jair Bala, Mauricinho, Paulo Bin e Carlos Cézar. O técnico Alfredinho Sampaio, auxiliado por Tim, relaciona para o banco: Ortíz, Benazzi, Pedro Omar, Ademar, Thadeu Ricci, Santinho e Guina. O Botafogo, saudado até pelos adversários com calorosas palmas e lenços brancos girados no ar, vem em seguida, com Aguilera, Eurico, Julião, Dicão e Mineiro; Carrapato, Sócrates e Tim; Zé Mário, Antoninho e J. C. Motoca. No banco, José Agnelli, auxiliado por Tiri, deixa Machado, Cicinho, Baldochi, Gallo, Raí, Paulo César e Geraldão.

Na tribuna de honra o prefeito Costábile Romano está rodeado por ilustres convidados como Lúcio Mendes (jornalista que “batizou” o clássico), o advogado e historiador Rubem Cione (comercialino), o analista social Vicente Golfeto (botafoguense), entre outros. Lá estão também o presidente do Botafogo, Waldomiro Silva, e o do Comercial, Mário Ricci. O jogo quase não acontece, porque o Comercial queria que estivesse em campo o meia Diego, mas o Botafogo protestou, pois o craque jamais vestira a camisa do time principal, tendo seguido para o Santos muito cedo. A FPF por fim, bateu o martelo: ele não poderia jogar e fim de papo. O Comercial protesta, diz que é perseguido pela Federação e que vai recorrer. O árbitro Dulcídio Wanderley Boschila, o maior apitador da história do clássico, tira o “toss” entre os capitães Carlos Cézar e Sócrates . Tudo certo, trila o apito do árbitro e começa a partida.

Empurrado por sua apaixonada torcida que é maioria no estádio, o “Bafo” parte logo para o ataque, exigindo de Aguilera, uma defesa arrojada aos cinco minutos de jogo. O meia Tim pede calma aos companheiros e tenta controlar a pressão inicial, prendendo a bola. Sócrates desdobra-se apesar do forte calor, enquanto Dicão grita com a zaga para que fique atenta, especialmente com Paulo Bin. Mas é Jair Bala quem dá um chapéu perfeito no mesmo Dicão e rola macia a bola pra Carlos Cézar, que de canhota e de fora da área, manda um pelotaço no ângulo de Aguilera: 19 minutos, Comercial 1 a 0. Sócrates, mesmo marcado por Hélio e Amaury, arma grande jogada com Zé Mário que entorta Toninho e centra para Antoninho cabecear contra a trave de Leão, aos 32. Logo em seguida, aos 35, Motoca, que trava um duelo equilibrado com Ferreira, consegue um perigoso chute cruzado, o qual passa quase sobre a linha do gol, mas vai pra fora, e quando a partida fica mais equilibrada, Paulo Bin sente o joelho e sai, para a entrada de Santinho (artilheiro máximo do amadorismo). Até que o primeiro tempo termina, no exato instante em que Carlos Cézar cobra uma falta com violência, que passa com perigo, bem próxima da meta botafoguense. Logo chega a notícia de que Zé Mário estranhamente não se sentiu bem nos vestiários e quando voltam os times para a segunda etapa, é Paulo César quem surge em seu lugar.

E o Fogão até recomeça melhor, quando um escanteio batido pelo próprio Camassuti, encontra Dicão livre no segundo pau, mas ele cabeceia de nariz e perde o empate feito. Agnelli morde com raiva seu indefectível chapéu e manda Baldochi se aquecer, para substituí-lo.

Píter paga bronca geral na zaga e Alfredinho põe Ademar no lugar de Hélio e Guina no de Jair Bala, pra tornar o time mais ofensivo. Dá certo e o alvinegro engrena novamente. Agora Píter, o indelével “Rocha Negra” não dá mais chances à Antoninho. Ademarzinho põe fogo no jogo e Carrapato (um amador botafoguense), sobrecarregado, começa a pregar. Sócrates também sente o ritmo e é substituído por Gallo, numa clara tentativa de Agnelli, de fechar o meio-campo. Mas Carlos César está impossível: lança milimetricamente nas costas de Mineiro, para Mauricinho, que vai ao fundo e cruza para um sem pulo sensacional de Santinho: 2 a 0. Goool! Esgoela César Bruno, na cabine de rádio. Ao seu lado, Miguel Liporaci é só elogios rasgados ao Leão. O Botafogo procura segurar o jogo e no finalzinho, num choque feio entre Ferreira e Eurico, em disputa de bola, ambos deixam o campo, contundidos. Felizmente, não há limites de substituições.

Cicinho entra na lateral botafoguense e Benazzi, na comercialina. E no minuto final, é ele, Benazzi, quem centra para a área, onde Guina anota de cabeça, o terceiro. Mas Dulcídio anula, alegando ter havido carga no lance e encerra o jogo em 2 a 0. O Comercial diz que vai recorrer na Justiça Desportiva, mas o resultado está mantido.

Semana de muita expectativa até o segundo confronto. O assunto preferencial nas rodinhas do Pinguim e da Única. Especulações mil de ambas as partes (Zé Mário jogará?). Torcedores fazendo apostas dos dois lados, principalmente no programa “Balanga-Beiço”, onde os apresentadores Tiririca e Coraucci Neto sempre se defrontam e a rádio PRA-7 registra recordes de ligações.

A torcida do Botafogo não perdoa o técnico José Agnelli; pede sua cabeça, pois acha que o time deveria ter atacado mais, mesmo no alçapão adversário, conforme noticia o jornalista Márcio Morais, em sua coluna “Bolso de Repórter” do jornal A Cidade. A pressão chega a tal proporção que Jorge Vieira é chamado para o seu lugar e assume o time, prometendo mais “pegada”, convocando outros jogadores e realizando “treinos secretos”. Enfiado na concentração de Bonfim Paulista, o Comercial tem uma semana mais tranquila, só que Ferreira, contundido, não joga. Mas Alfredinho, velha raposa, faz mistério sobre isso, enquanto pelo lado tricolor, Eurico já é desfalque certo, conforme furo de reportagem de Wilson Toni.

Chega enfim o grande e decisivo dia! Sol escaldante, sábado, quatro da tarde! Desde as duas, não cabe mais ninguém na arena botafoguense (os portões foram abertos ao meio-dia). O “Santão” treme com a agitação da galera. E lá vem o Pantera, agora repaginado, desta vez sob o comando de Jorge Vieira, debaixo de um foguetório “daqueles”: Doni, Cicinho, Baldochi, Bordon e Carlucci; Paulo Rodrigues, Sócrates e Raí; Zé Mário, Antoninho e Paulo Egídio. Minutos depois, o Leão (também com algumas mudanças) recebe a “salva de vaias” do estádio e vai se confraternizar com sua torcida, em seguida: Leão, Benazzi, Jair Gonçalves, Píter e Toninho; Pedro Omar, Amaury e Jair Bala; Mauricinho, Paulo Bin e Carlos Cézar. A crônica esportiva aprova as modificações, que tornaram as equipes mais ofensivas e modernas. E, apesar da pressão comercialina, Dulcídio Wanderley Boschila foi mantido para arbitrar a segunda partida, que enfim, começa.

Início do jogo, o Fogão toma logo a iniciativa e parte pra cima, com tudo: de Paulo Rodrigues para Raí, daí a Sócrates e… Leããão, para escanteio! O Comercial é de certa forma, surpreendido com tamanho ímpeto inicial do adversário. Das arquibancadas então, vem uma pressão imensa.

Tabelinha Sócrates e Raí e Pedro Omar entra rachando em cima do rapaz. Falta de longe, na meia-esquerda, lá do meio da rua. Não tem problema: pro “canhão” Carlucci não tem distância e a bola chega “oval” no gol de Leão, que não quis barreira: 12 minutos de jogo, Botafogo 1 a 0. O “Santão” estremece. Sócrates é o melhor homem em campo, mesmo acompanhado de perto por Pedro Omar. Antoninho e Piter brigam titanicamente na área. Benazzi não pode descer tanto (como pretendia Alfredinho) para não tomar bola nas costas, com Paulo Egídio. Mesmo problema de Toninho, bastante fustigado por Zé Mário. Mas aos 35 minutos, um fato muda a história do primeiro tempo: numa arrancada de Paulo Bin, Baldochi entra pra matar a jogada. Bin acaba saindo de maca, aplaudido pelos bafudos e é substituído por Guina, enquanto um empurra-empurra se instala no gramado, dando muito trabalho para Dulcídio restabelecer a ordem.

Baldochi acaba expulso de campo e deixa o Bota com dez. O Comercial aproveita a catarse momentânea e empata o jogo, numa bola que Benazzi centra na meia-lua e encontra Carlos Cézar de frente. Ele sai da bola e no corta-luz, deixa-a limpinha pra Jair Bala colocar no cantinho: 38 minutos, 1 a 1. Nas tribunas, João Batista de Campos e Mário Ricci vibram juntos.

Um silêncio toma conta do estádio por alguns minutos, que só reacende quando Sócrates e Raí “invadem a casa comercialina” (como narra Helton Pimenta) numa tabelinha genial e Leão se atira aos pés do adversário, evitando gol certo. Fim de primeiro tempo. Torcedores roendo as unhas por todos os lados.

No intervalo, muita ansiedade. E a torcida do Comercial, comemorando além da conta, começa a ser molestada, a ponto do policiamento ser reforçado nas imediações, conforme informa Luiz Antônio “Espertinho”. Voltam os times pro segundo e derradeiro tempo. Ninguém muda. Apenas Vieira pede que os laterais não desçam e que Paulo Rodrigues recue um pouco, formando mais com a zaga. Atrás, só Bordon e os dois laterais. Sócrates conversa muito com os pontas: quer mais bolas altas na área, para aproveitar sua altura e a do mano Raí. E a partida finalmente recomeça!

Pressão total do tricolor e Jair Bala e Carlos Cézar começam a terem de vir buscar a bola da defesa para o ataque, pois o Leão do Norte não sai mais lá de trás. O “Canhotinha de Ouro” sente uma fisgada na coxa e deixa o campo, para a entrada de Rômulo, na esquerda. E se o dia é de Sócrates – o melhor em campo – Leão se torna o melhor do Bafo. Primeiro, fecha o ângulo em perigoso chute diagonal de Zé Mário. Depois, no reflexo, salva um cabeceio de Raí e quando finalmente é vencido por Paulo Egídio que o havia driblado, é Píter quem salva, em cima da risca.

Mesmo com o Fogão melhor, Jorge Vieira resolve mexer no time, partindo pro tudo ou nada: sai Paulo Rodrigues e entra Tim; sai Paulo Egídio e entra Mário Sérgio. O Pantera aperta, mesmo com quatro meias e dois atacantes, agora. O Bafo se segura como pode.

Então o dono do jogo arrebenta com tudo e numa nova tabelinha com o irmão caçula, deixa-o na cara do gol. Goool de Raí: 2 a 1 Botafogo, aos 30 minutos. Nas cabines de rádio, Wilson Roveri diz que o jogo é todo do Botafogo.

Imediatamente Alfredinho saca Jair Bala e entra com Thadeu Ricci para levar a bola até Mauricinho, Guina e Rômulo lá na frente. Ele não quer que o time recue tanto, sente o cheiro do perigo no ar. Orienta Amaury e Pedro Omar para não darem trégua ao ataque adversário e homem místico que é, reza no banco de reservas.

José Agnelli e seu chapéu estão agora na tribuna, ao lado do prefeito Costábile Romano, outro botafoguense doente. Nos minutos que se sucedem, a tática e a mandinga de Alfredinho dão certo e o jogo, de fato, fica lá e cá. Ricci joga o fino e Mauricinho inferniza Carlucci, que já é advertido verbalmente pelo juiz. Então Jorge Vieira joga suas últimas fichas: saca Raí e coloca Geraldão, deixando o time agora com dois goleadores natos. Em três minutos, o Fogão cria duas chances claras e o tosco Geraldão se incumbe de perdê-las.

Até que na terceira, ele Geraldão, recebe um centro rasteiro surpreendente de Mário Sérgio (que olha para um lado e cruza para o outro), atrapalha Antoninho e erra o chute, já na marca da cal, com Leão caído no meio de um bolo de jogadores. A bola triscada, vai saindo pela linha de fundo, mas Sócrates, o mais próximo, corre e a alcança, junto à trave. Desesperado, Jair Gonçalves empurra o “Doutor”, que mesmo desequilibrado, toca genialmente de calcanhar, às suas costas, antes que Dulcídio possa dar o pênalti.

A bola dramaticamente cruza a linha de gol na diagonal, antes que Píter possa alcançá-la, num carrinho em que leva grama e terra para o fundo das redes: são 41 minutos, Botafogo 3 a 1. Renê Andrade, atrás do gol, diz que o “juizão meteu a mão no Leão, tinha que dar o pênalti, pô!”. Agnelli joga seu chapéu para o alto. Costábile perde a compostura e salta abraçado, às lágrimas, feito um menino, junto do técnico portenho. Está tudo empatado e faltam só quatro minutos… haverá tempo, ainda?

Afinal, o Pantera sempre teve a sorte a seu favor, enquanto que o Comercial… Alfredinho grita para Ricci e Rômulo recuarem, pede para Guina ficar sozinho como meia e manda Mauricinho brigar lá na área . Já Vieira insiste para que o time desça todo para o ataque. O Botafogo luta, com todas as suas forças. O Comercial não se entrega.

Geraldão se joga na área, a torcida quer o pênalti, Boschila não vai na onda. Mas é o Comercial que aos 45, assusta: contra ataque com Guina, que se livra de Tim e aproxima-se velozmente da área, atrai a marcação de Bordon e serve Mauricinho, já no desespero. Mesmo desequilibrado, ele bate forte, da meia lua. E é a vez de Doni, salvar, com a ponta dos dedos, colocando para escanteio.

O simpático Salim, da “TUC”, torcedor-símbolo do alvinegro, leva as mãos à cabeça. Do outro lado do estádio, à frente da “Dragões”, é o robusto Pidão, chefe da torcida tricolor, quem arranca os cabelos e diz que “mais uma dessas e eu infarto aqui mesmo”. Felizmente não há tempo pra isso acontecer. Pois assim que Mauricinho apanha a bola para cobrar o escanteio, Dulcídio encerra a partida. Os comercialinos protestam: querem a cobrança, já que teria de haver acréscimos. O árbitro não lhes dá ouvidos e os comercialinos dizem que sempre são perseguidos pela FPF e que irão recorrer. Cria-se novo tumulto no gramado.

Por sorte, uma inesperada invasão mista de torcedores, logo debelada parcialmente pela polícia, acaba por ajudar a arbitragem a deixar o campo, enquanto o prefeito, os presidentes dos clubes e demais autoridades chegam ao gramado e entregam o troféu… para os dois capitães!

Isso porque, como não havia previsão de desempate estabelecido no regulamento, não poderá haver cobranças de penalidade e ambos os clubes são declarados “campeões eternos”. O Botafogo apanha o troféu e sai para dar a volta olímpica junto à sua torcida, que é maioria em seu estádio. O Comercial protesta, alegando que por ter marcado um gol na casa do adversário, esse valeria dobrado e o título teria que ser seu.

E diz que vai recorrer.