FLUMINENSE DA AMÉRICA E DE NELSON RODRIGUES

por Paulo-Roberto Andel

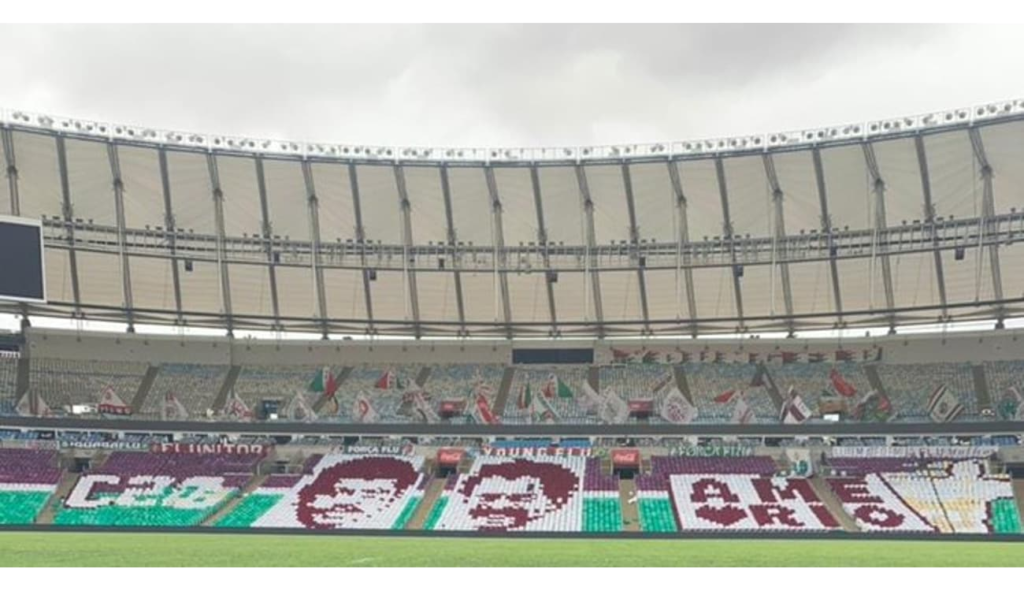

Horas atrás, numa das partidas mais tensas e emocionantes de sua história, o Fluminense enfim conquistou o único título que lhe faltava: venceu o Boca Juniors, hexacampeão da América, e levantou a sonhada Copa Libertadores.

A emoção tomou conta dos milhões de tricolores por todo o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e no Maracanã, palco da festa maior. Nos últimos dias, o barulho tricolor foi tão grande que deve ter constrangido alguns institutos de pesquisa, acostumados a estimar a torcida do Fluminense num tamanho bem abaixo do razoável.

Mas o que importa aqui é falar da conquista, da glória eterna que a Libertadores ganhou por finalmente ter o Fluminense, artifíce e aríete do futebol brasileiro, em sua galeria de campeões. E, se a campanha teve menos dificuldade do que o esperado, a partida final multiplicou a angústia. Primeiro, porque o Flu tinha o jogo nas mãos mas deixou a vitória escapar nos 90 minutos. Segundo, por conta da pancadaria argentina, deixada solta pelo árbitro Roldán. E terceiro, por perder o jovem craque John Kennedy, expulso imediatamente após ter feito o golaço do título num chute magistral.

Acontece que o Fluminense é o time mais preparado do mundo para encarar dramas. À feição de seu ídolo, torcedor e maior escritor da história, Nelson Rodrigues, o Flu parece incorporar na alma roteiros dignos do maior dramaturgo brasileiro de todos os tempos, como se o êxtase da vitória andasse de mãos dadas com a tragédia no parapeito de uma cobertura, até que um trai o outro e o joga para a morte. Para a sorte do Flu, quase sempre quem vence é o êxtase, e foi isso que aconteceu mais uma vez neste sábado.

Quando um time ganha um título desse tamanho, todos estão de parabéns, dos funcionários mais humildes ao presidente do clube, dos jogadores iniciantes aos craques consagrados, dos torcedores mais dedicados aos ocasionais, todos, todos. Ninguém fica de fora. Porém, vale o destaque para nomes como o incansável Jhon Arias, o espetacular Germán Cano e o fabuloso John Kennedy, que incendiou o Maracanã como nos tempos de outro artilheiro baixinho, favelado e monstruoso: Romário. JK chegou a ser massacrado na mídia, quase foi dispensado do clube mas voltou e agora marca seu nome na história.

A decisão não foi uma partida brilhante, mas emocionante ao extremo. Lembremos o roteiro de Nelson: a glória beijando a tragédia na boca e uma pronta para assassinar a outra. Um dos jogos mais tensos da história tricolor para quem estava no Maracanã, na televisão, nos telões, radinhos e de qualquer maneira pelo país afora. Qualquer lance pronunciava a desgraça, uma simples perda de bola tirava o ar do peito. Mas como escreveu monumentalmente no hino, Lamartine Babo cravou o destino: “Vence o Fluminense”.

Lutando contra boicotes, a má vontade midiática, edições de torcida e tudo que se possa imaginar, o Fluminense repetiu sua sina: a de mosca na sopa, a de time do último minuto que desafia prognósticos e definições, que carrega uma camisa pesada de vitórias e que, para sempre, sepulta a tristeza de 2008. Mas vejam que o Flu não é de brincadeira: naquele vice-campeonato, tirou do caminho os multi campeões São Paulo e Boca Juniors. E agora, para conquistar o sonhado título, também tirou da frente quatro campeões da Libertadores: Argentinos Juniors, Olimpia, Internacional e o próprio Boca, hexacampeão.

O Rio de Janeiro, tão sofrido nos últimos anos, vive uma noite inesquecível: enquanto os Red Hot Chilli Peppers e Roberto Carlos detonam em seus shows, a mocidade independente do Fluminense faz seu réveillon particular para milhões. Há rivais que aplaudem e entendem, enquanto outros destilam rancor e inveja. Quer coisa mais parecida com os críticos de Nelson Rodrigues? Não há.

Para fechar, a data da decisão não podia ser mais propícia: 04 de novembro, logo após o Dia de Finados. É que o Fluminense tem uma multidão muito viva, mas tem um verdadeiro esquadrão já na eternidade – só que este também está muito vivo e presente. Assim sendo, formou-se um composto imbatível para que meu amigo Marcelo Diniz cunhasse a expressão definitiva: a paz eterna.

Diante do grande campeão da América me ajoelho e choro, recordo meus pais, sonho com meu irmão, penso em minha mulher e em todas as pessoas, todas, que choraram e riram muito nas últimas horas. Afinal, tal como tem sido há mais de 120 anos, o Fluminense venceu, o Fluminense é o espetacular campeão da América e pouco importa se não é um time perfeito. Tem defeitos, é humano e vitorioso.

Mais uma vez parafraseando o maior dramaturgo brasileiro: “E é só”.

A MAGIA DE ENDRICK

por Paulo-Roberto Andel

Numa das partidas mais espetaculares dos últimos anos no Brasil, o Palmeiras conquistou uma virada antológica sobre o Botafogo no Estádio Nilton Santos, pelo placar de 4 a 3.

No primeiro tempo o Botafogo foi absoluto em campo, fez golaços e poderia ter feito um placar ainda maior do que os 3 a 0, mas na volta o Palmeiras deu um verdadeiro show e conquistou a virada, liderado por um garoto de 17 anos que pode ser o novo xodó do nosso futebol: Endrick.

O resultado incendiou a briga pelo Brasileirão e fez lembrar de outras grandes jornadas do futebol brasileiro, como a decisão da Mercosul 2000, na grande virada de 4 a 3 do Vasco sobre o próprio Palmeiras, bem como outras partidas que alimentam o imaginário esportivo dos anos 1960 e 1970.

É muito cedo para cravar o tamanho que Endrick terá no futebol brasileiro, mas o que se espera está à altura do nosso melhor futebol. O menino joga uma bola redonda, limpa, provocante.

O nosso jogo de bola ainda pode oferecer surpresas maravilhosas como a deste Botafogo x Palmeiras. Quando parece que tudo está perdido no futebol brasileiro, vem um jogo assim para nos mostrar do que já fomos e ainda somos capazes. Um ponto fora da curva no marasmo de retrancas enfadonhas que temos vivido. Jogadas, passes, grandes gols, ofensividade e surpresa.

Os mais jovens podem até estranhar, mas esse clássico do Nilton Santos é uma amostra do que já foi muito comum nos campeonatos que subsidiaram o melhor da nossa história futebolística, especialmente entre os anos 1950 e 1970. Não por coincidência, das seis Copas do Mundo disputadas neste período, o Brasil esteve em quatro finais e ganhou três.

@pauloandel

OS FINADOS TRICOLORES ESTÃO VIVOS DEMAIS

por Paulo-Roberto Andel

Tudo é Fluminense.

Antes que a luz do sol chegue para homenagear os que já se foram, mas que ainda estão vivos demais nas retinas da memória, tudo é Fluminense.

A nossa história tem um passado colossal, de modo que os nomes mais antigos são falados como se estivessem por aqui até a semana passada. Falamos de Castilho e Batatais, de Bigode e Romeu, de Marcos Carneiro de Mendonça – com seu maravilhoso escudão tricolor ornamentando a camisa branca – e o tanque Welfare como se ainda fossem jogadores da ativa, felizmente. Afinal, ser Fluminense atende a um princípio filosófico basilar: recordar é viver.

O que dizer de Assis e Washington? De Zezé? De feras da Máquina como Carlos Alberto Torres, Rodrigues Neto, Cléber, Doval e Dirceu? De um tanque como Waldo? De Zezé Moreira e Nelsinho? De Ximbica? E de monumentais presidentes como David Fischel, Manoel Schwartz e Arnaldo Guinle?

Mais de 40 anos depois de sua morte, Nelson Rodrigues continua tão vivo no imaginário do Fluminense que não seria surpresa encontrá-lo à saída da Leiteria Mineira ou do Paladino. Tão vivo que só os de alma bem pequena o desprezam. Nelson, o maior dramaturgo brasileiro da história, injetou poesia e drama no teatro tricolor e isso continua porque não há ribalta maior do que a nossa.

Mas até aqui falamos dos famosos. Não podemos esquecer que a glória do Fluminense foi também escrita por milhões de anônimos, que dos tempos da rua Guanabara até os atuais do Novo Maracanã abarrotado, empenharam seus tostões para ver e rever o grande amor em três cores da glória e vitória, que rimam como nunca. Gente que veio de todas as classes e cores, de balneários e subúrbios, gente das artes e letras culturais – celebremos Bibi Ferreira, Sérgio Britto, Sérgio Sant’anna, Paulo Cezar Saraceni, Mário Carneiro, Bárbara Heliodora e uma multidão.

O sol já se põe, antes das seis da manhã. Todos os mortos tricolores se prepararam para despertar e sonhar nesta quinta-feira, porque a descoberta da América é logo ali. Logo eles vão ocupar as ruas de Copacabana – sempre! -, do Largo do Machado, de Vaz Lobo, do Andaraí e de Campo Grande. E vão espiar os irmãos vivos que, neste feriado, estarão descansando ou trabalhando, todos suspirando sem parar pela decisão do próximo sábado.

Nós, tricolores, formamos dois países. O do presente, onde somos milhões num só coração, e o do passado, também de milhões que, se não podem nos oferecer a presença física, cantam, vibram e choram com suas almas que são rios de curso interminável, nos banhando para que sigamos rumo ao futuro. E aí, caros amigos, é novamente o farol de Nelson Rodrigues que ilumina nosso destino: “Se quereis saber o futuro do Fluminense, olhai para o seu passado. A história tricolor traduz a predestinação para a glória”. E é assim que caminhamos para o sábado que se aproxima.

Os mortos tricolores estão vivos demais. E estão conosco. São muitos e muitos nomes de uma lista interminável, que pode ser representada por um sinônimo de gols, alegrias, humildade e a maior vitória de todos os tempos: Super Ézio, eterno, eterno.

Recordar é viver. Tudo é Fluminense.

#

Em memória de Helio Andel (1941-2008) e Maria de Lourdes Andel (1945-2007)

@p.r.andel

“UMA COISA JOGADA COM MÚSICA” – CAPÍTULO 34

por Eduardo Lamas Neiva

O título do Atlético Mineiro em 1971 não sai de campo e Ceguinho Torcedor rola a pelota.

Ceguinho Torcedor: – João e demais amigos, deixa eu contar uma história curiosa. Na véspera daquela final, fui ao Bigode do Meu Tio, um bar que existia lá do Rio, e um rapaz se levantou de uma mesa próxima. Reconhecera-me e veio perguntar: “Quem vai ser o personagem da semana”? Virei-me: “Mas o jogo é amanhã?”. O outro insistiu: “Mas você não é profeta?”

Todos riem.

João Sem Medo: – Viu, Ceguinho, fica alardeando seus poderes…

Ceguinho Torcedor: – Pois é, João. Achei graça, fechei os olhos e disse, impulsivamente: “Dario”. Era uma brincadeira, isto é, uma aparente brincadeira. Sem querer e sem saber, eu estava acertando no centro da mosca.

Sobrenatural de Almeida: – Assombroso! hahaha

João Sem Medo: – Sua aposta foi tão certeira quanto a cabeçada do Dadá.

Todos concordam e há um burburinho na plateia, que logo se silencia para continuar ouvindo o profeta.

Ceguinho Torcedor: – Não raro, Dario dava uma sensação de força da natureza, como se chovesse, ventasse, trovejasse, relampejasse. Na hora do gol estava sempre no lugar certo.

Idiota da Objetividade: – Ele fez 15 gols e foi o artilheiro do campeonato.

Ceguinho Torcedor: – Na finalíssima, ele não encontrava uma abertura fácil para a sua penetração. E, no entanto, foi ele que no momento justo enfiou uma prodigiosa cabeçada e ganhou a partida. Todo time do Atlético brilhou, é certo. Mas vamos e venhamos: Dario merecia naquele dia que o carregassem numa bandeja, e de maçã na boca, como um leitão assado.

Risadas gerais.

Garçom: – Dario merece, então, nossa homenagem musical, não é verdade?

Todos concordam e aplaudem.

Garçom: – Procurei arduamente pelo áudio da música “O futebol de Dadá”, de Paulinho Pedra Azul e Marcelo Jiran, mas não encontrei. Porém, temos aqui e vamos pôr no som “Rei Dadá”, de Moreira Júnior e Nino. Divirtam-se que a música é muito boa!

Ouça a música:

Muitos dançaram e até cantaram em coro a música em homenagem a Dario. Depois houve uma certa dispersão, um respiro pros convidados especiais do bar “Além da Imaginação”. Após a pausa, Idiota da Objetividade reabre o papo com a deixa sobre as origens do Campeonato Brasileiro.

Idiota da Objetividade: – Com o reconhecimento pela CBF em dezembro de 2010 dos campeões da Taça Brasil e da Torneio Roberto Gomes Pedrosa como campeões brasileiros, o Bahia passou a ser o primeiro detentor do título, em 1959.

João Sem Medo: – A CBF misturou alhos com bugalhos. Mas aquele título do Bahia foi merecido.

Sobrenatural de Almeida: – O tricolor baiano venceu o Santos de Pelé na final, uma grande glória.

Ceguinho Tricolor: – Glória eterna! Eu fui ao Maracanã na partida final. Foi um grande carnaval. Lembro da torcida batucando e cantando “Baiano burro já nasce morto”.

Músico: – Ah, então vamos tocar essa, não é, Zé Ary?

Garçom: – Sim, claro! Vamos chamar aqui ao palco o alagoano Luiz Wanderley, autor deste forró porreta em homenagem aos baianos!

Luiz Wanderley sobe ao palco, agradece os aplausos gerais e mete bronca no rastapé.

A turma toda, mais uma vez, dançou e se divertiu com Luiz Wanderley. Aplaudido, ele desceu do palco cumprimentou nossos quatro debatedores – ou contadores de causos futebolísticos – e retornou à sua mesa, onde foi recebido efusivamente.

Fim do Capítulo 34

Quer acompanhar a série “Uma coisa jogada com música” desde o início? O link de cada episódio já publicado você encontra aqui (é só clicar).

GARRINCHA ERA FOLHA AO VENTO

por Marcos Vinicius Cabral

Entre os Anos Dourados de 1950 e os Anos de Chumbo de 1960, restava o futebol para o povo brasileiro transferir a alegria que o país, politicamente incorreto, havia lhe tirado. Garrincha, nascido na cidade de Magé, na Baixada Fluminense e, registrado Manoel Francisco dos Santos em 28 de outubro de 1933, era a personificação da alegria que devolveria o sorriso ausente no rosto das pessoas.

No hiato entre os anos 1950 e 1960, em que a ansiedade vivia camuflada de esperança pelo plano desenvolvimentista deixado por Getúlio Vargas (1882-1954), Juscelino Kubitschek (1902-1976), então presidente da República à época, reconstruiu um Brasil que levou 41 meses para Brasília se pôr de pé. Bem menos do que os 24 anos que o Brasil levou para conquistar o primeiro título na Copa do Mundo da Suécia, em 1958, que Garrincha, com o número 11 às costas, ao lado do jovem (futuro rei) Pelé, então com 17 anos; de Didi, o Príncipe Etíope; de Nilton Santos, a Enciclopédia do Futebol; e Zagallo (recordista de Copas do Mundo conquistadas), ajudou a vencer em gramados suecos pondo, para alegria geral da nação verde e amarelo, ponto final ao complexo vira-latas.

Quatro anos depois, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, Garrincha, dono absoluto da camisa 7, brincando mais uma vez e sem Pelé, contundido contra a Tchecoslováquia na fase de grupos, trouxe novamente a alegria para o povo sofrido com a conquista do bicampeonato na Copa de 1962. Eleito melhor jogador da competição, o ponteiro da Seleção Brasileira jogou a final contra a mesma Tchecoslováquia com 38 graus de febre. Se há patriotismo maior ou equivalente, os quatro cantos do mundo no futebol, desconhecem.

Contudo, antes dos feitos, Garrincha – que celebraria aniversário no sábado passado, 28 de outubro – venceu as guerras pessoais e sobreviveu. E até hoje, 40 anos depois de desaparecer desta ambiência física, no Dia de Finados celebrado nesta quinta-feira (2) que emerge no calendário, ele vive! Mas a vivência deste jogador, a vividez dos feitos que produziu nos campos e a emoção provocada no coração dos torcedores, alvinegros ou não, da Seleção Brasileira ou de outra nacionalidade, seja de A a Z, além do jeito idiossincrásico de levar a carreira de atleta profissional a sério, o alçaram ao lugar mais alto de uma prateleira que constam nomes de monstros sagrados do futebol mundial.

Perpetuado na história e eternizado no coração daqueles torcedores que eram fãs que, no afã de encontrar alegria em um domingo amuado, bastava ir ao Maracanã para a tristeza ser ‘chutada para escanteio’. Isso porque, bastava Garrincha receber a bola que a torcida se levantava da arquibancada forjando no semblante áspero do cidadão sofrido um sentimento díspare que envolvia ansiedade e certeza, beleza e jogada sobrenatural. Pronto. O ingresso estava pago!

Entretanto, certo é que o demoníaco Anjo das Pernas Tortas merece um asterisco nesta prateleira em que só os bons permanecem nela. Sendo desta forma, torna-se improvável que, amantes deste esporte apaixonante que conta com 22 jogadores correndo atrás de uma bola de futebol, como o missivo que escreve e o leitor que lê este texto, venham deixar o mitológico camisa 7 do Botafogo e Seleção Brasileira cair no ostracismo.

Não! Jamais! Nunca! Sob hipótese alguma! Entretanto, inúmeros foram os defeitos conatos que Manoel Francisco dos Santos trouxe consigo quando veio ao mundo: desequilíbrio da pelve, estrabismo, joelho direito com valgo (desvio da articulação que torna os pés mais afastados), e seis centímetros de diferença de comprimento de uma perna para outra.

Diante de tantos problemas físicos para um corpo de atleta profissional, muito antes de notabilizar-se pela habilidade e pelos dribles desconcertantes nos marcadores chamados por ele de ‘Joões’ no território inóspito do futebol, Garrincha, o mais célebre ponta-direita e o melhor driblador que os ‘olhos’ do mundo viram, já driblava na vida a infância difícil, a fome, e a falta de oportunidades.

Era 1952. Garrincha – apelido dado por uma das irmãs em razão do garoto gostar de caçar a ave de mesmo nome – teve que superar o olhar de soslaio dos dirigentes de Flamengo e Vasco que o rejeitaram sem dó e piedade em razão das pernas tortas. Desolado, acabou levado para o Botafogo e enquanto se aprontava para treinar pela primeira vez, ouviu Gentil Cardoso (1906-1970), técnico à época do alvinegro, pensar alto: “Aqui aparece de tudo, até aleijado!”.

Pois é. O aleijado entortou Nilton Santos no primeiro treino, teve a contratação pedida pelo próprio lateral, fez parte da ‘Selefogo’ com Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo e, conquistou títulos guardados até hoje no coração do torcedor alvinegro.

Mas Magé foi o início da trajetória futebolística e o fim de uma carreira altiva de quem alcançou a estrela – principalmente a solitária – mas nunca tirou os pés do chão da simplicidade em pessoa que foi. No Esporte Clube de Pau Grande onde, aliás, o lendário Garrincha nasceu para o futebol, a pessoa Manoel Francisco dos Santos morreu para o mundo naquele 20 de janeiro de 1983. Desde então, jaz no Cemitério de Raiz da Serra, quiçá, recebendo visitas, orações, flores e apetrechos fúnebres que lembrem a data.

Mas no Dia de Finados, Garrincha permanece vivo na retina de quem teve a oportunidade de vê-lo em campo desconstruindo mitos e dando notoriedade aos sucessivos ‘Joões’ que ajudou a construir. O futebol do camisa 7 se transformou em poemas versados por Vinícius de Moraes (1913-1980) e Carlos Drummond de Andrade (1902-1987). Foi documentário de Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988) e biografia de Ruy Castro. Mas acima de tudo, o ponta-direita foi craque no esporte mais popular do mundo. Foi gente. Ou melhor, foi multidão. Garrincha era folha levada ao vento.