por Paulo Roberto Melo

Minha esposa conta, que quando ela era menina, umas primas do Paraná, sabendo que ela morava no Rio, perguntaram se ela encontrava os artistas da Rede Globo, passeando pela rua. E minha esposa teve que explicar que, apesar de ser moradora da Zona Sul, o Rio de Janeiro era muito grande e os artistas não frequentavam os lugares de forma tão exposta (naquela época) a ponto de serem encontrados facilmente, e essa explicação certamente causou uma certa decepção.

Pois bem, em 1978, com meus doze anos, eu também nunca havia encontrado alguém famoso. Aliás, na verdade, houve uma vez, sim. Foi antes de 78, eu ainda era bemcriança, e estava com meu pai, indo para a praia, no ônibus da linha 413 – Muda/Copacabana, quando vimos o Jorge Ben (que mais tarde viraria Jorge Benjor). Meu pai o reconheceu e disse no meu ouvido: “Olha, aquele cantor da música do Flamengo!” (“Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa…”) Alheio a paixão clubística do Benjor, eu o olhava de forma estranha, pensando em como era possível alguém famoso andar de ônibus. Mas, enfim, eram outros tempos…

Voltando a 1978, confesso que o meu desejo não era encontrar artistas de novela. Os que povoavam o meu imaginário eram os artistas da bola, os jogadores! O Rio de Janeiro, onde morava e moro até hoje, era um celeiro de craques, espalhados nos quatro grandes clubes (nessa época, o América já começava a bambear). O Fluminense tinha Wendell, Edinho, Mário, Pintinho, Nunes e Fumanchu. No Botafogo jogavam Rodrigues Neto, Osmar, PC Caju, Mário Sérgio, Mendonça, Gil, Dé e Manfrini. O Flamengo começava a montar o elenco mais vencedor de sua história, com Raul, Rondinelli, Júnior, Andrade, Zico e Tita.

Já o Vasco, manteve a base do time campeão carioca do ano anterior e, contratou reforços. Como bom vascaíno, eu recitava essa escalação como um poema bem decoradopara agradar uma namorada (vascaína): Leão, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio; Zé Mário, Zanata e Dirceu; Wilsinho, Roberto e Paulinho. Com tantas estrelas desfilando pelos castigados gramados cariocas de antigamente (imaginem o que esses jogadores fariam, nos bons gramados de hoje em dia…), a idolatria de um menino de 12 anos, gordinho e de óculos, atingia níveis estratosféricos.

Convém lembrar, que ter 12 anos em 1978 não era algo tão simples. É claro que alguns vão dizer que a infância na década de 70 era uma coisa maravilhosa, bola de gude, bola de meia, e que com menos tecnologia, as brincadeiras eram muito mais divertidas e tal. Mas para mim, que morava em um edifício de uma rua movimentada na Tijuca, com irmãos bem mais velhos e pais trabalhando em horário integral, os dias eram de um vazio imenso.

Dessa forma, o que preenchia as minhas horas era mesmo o futebol. Não me queixo. Foi um tempo bom. Os craques jogavam aqui no país, a rivalidade era sadia. Um dos gritos de guerra dos estádios era (pasmem!): Ô, ô, ô, ô, ô! Roberto é craque, o Zico é um cocô!

Eu procurava ler tudo e assistir a tudo que dizia respeito a esportes em geral e ao futebol em particular. Como nessa época eram raros os jogos transmtidos pela TV, eu esperava para ver os gols do Fantástico e depois mudava de canal para assistir a alguma mesa redonda. Na TV Bandeirantes, havia o programa Bola na Mesa, com craques do jornalismo esportivo debatendo a rodada do fim de semana do campeonato carioca: Sandro Moreyra, João Saldanha, Luiz Lobo, Márcio Guedes e, comandando os debates, Paulo Stein. Quando terminava o programa, começava o videoteipe do jogo daquela tarde no Maracanã, muitas vezes narrado muitas vezes, por…Galvão Bueno. Havia mesa redonda também na TVE, com Luiz Orlando, Luiz Mendes, Sérgio Noronha, José Inácio Werneck e Achiles Chirol. O videoteipe nessa emissora tinha narração do José Cunha (“Limpa, tá lááááá!!!”) e algumas vezes, do Januário de Oliveira (“Eeeeeee o gol!”; Cruel, cruel, muito cruel”).

As matérias de todos os clubes que saíam no jornal O Globo eram lidas por mim, diariamente. Às segundas-feiras, a capa cor de rosa do Jornal dos Sports sempre vinha, com uma manchete pitoresca e bem humorada sobre o resultado do clássico do domingo. E como não podia deixar de ser, aguardava ansioso pela terça-feira, dia que saía a Revista Placar, que, lá em casa, começou a ser colecionada pelo meu irmão Carlos Eduardo desde o seu início nos anos 70, e continuada por mim, até meados dos 80.

Aqui vai um breve parêntese dedicado um à revista Placar. Assim como eu e meus irmãos, ela formou a cultura futebolística de várias gerações. Suas matérias tratavam não apenas dos jogos dos campeonatos mas também contavam a vida pessoal dos jogadores, com uma abordagem humana, focalizando seus sentimentos, sucessos e fracassos. Foi a leitura das páginas da Placar que, construíram em todos os que a liam a certeza de que há algo mais profundo no futebol. Muitas das minhas ideias sobre os esportes foram moldadas pelas palavras de Juca Kfouri, Carlos Maranhão, Marcelo Rezende, Lemyr Martins (que cobria a Fórmula 1 de forma magistral!),entre tantos outros mestres da reportagem.

Nos intervalos disso tudo, claro, eu ia ao colégio, estudar e… discutir futebol com os colegas. Ao menos para mim, em 1978, assim, caminhava a humanidade…

Foi justamente com dois desses colegas, um flamenguista e outro tricolor, que eu caminhava pelos corredores de uma Galeria Comercial na Tijuca, quando um acontecimento mágico marcou minha vida de esportista. Alheio às bobagens que um dos colegas falava, meus olhos avistaram um jogador de futebol. Ele não estava em páginas de jornais ou revistas, nem nas mesas redondas dos programas de futebol da TV. Ele estava ali, em carne e osso! Não era o Roberto Dinamite, nem o Zico, nem o Edinho, nem o o Mendonça. Era o grande Zé Mário, volante do Vasco naquele ano e campeão carioca em 1977!

Interrompendo a fala do meu colega, eu disse trêmulo de emoção: “Olha, o Zé Mário!” Apesar de ter jogado no Flamengo e no Fluminense, antes de vestir a camisa do Vasco, meus dois colegas demonstraram toda a sua vasta ignorância ao não reconhecerem o Zé Mário, ali, perto da gente, ao vivo e a cores. Deixei de lado o riso abobalhadodos dois, um respondendo ao outro sobre não sei o que que havia acontecido atrás do armário, e, caminhei em direção ao jogador, como que hipnotizado, e me coloquei na sua frente, barrando a caminhada que ele fazia junto com a sua esposa. Eu não sabia o que fazer, nem o que falar, mas estava ali, diante de um jogador de futebol em carne e osso, sem a distância que separa a arquibancada do campo. A esposa dele se afastou discretamente e foi ver uma vitrine, deixando o Zé Mário sozinho na minha frente. Ele sorriu, entendendo o peso da minha timidez:

-Oi! Tudo bem?

Se fosse hoje, eu sacaria um celular e faria uma selfie, postando-a em todas as redes sociais logo em seguida, porque, apesar da pouca idade, certamente eu já frequentaria as mídias, afinal essa é uma das melhores brincadeiras do nosso tempo. Mas em 1978, com doze anos, eu pedi apenas:

– Me dá um autógrafo?

Era só isso que eu queria. A assinatura dele em um pedaço de papel. Só isso bastava para eternizar aquele momento. Entreguei a ele uma folha de papel, rasgada de um caderno.

– Como é o seu nome?

– Paulo Roberto. – eu respondi.

Ele pediu a minha mochila e apoiando o papel nela, escreveu algo mais do que simplesmente o seu nome. Enquanto escrevia, perguntou:

– O que você quer ser quando crescer?

Eu não precisava pensar muito para responder uma pergunta dessas:

– Jogador de futebol.

O Zé Mário olhou aquele garoto gordinho, de óculos de lentes grossas e dando mais um sorriso, disse:

– Legal! Não se esqueça nunca de que pra ter sucesso é preciso treinar muito.

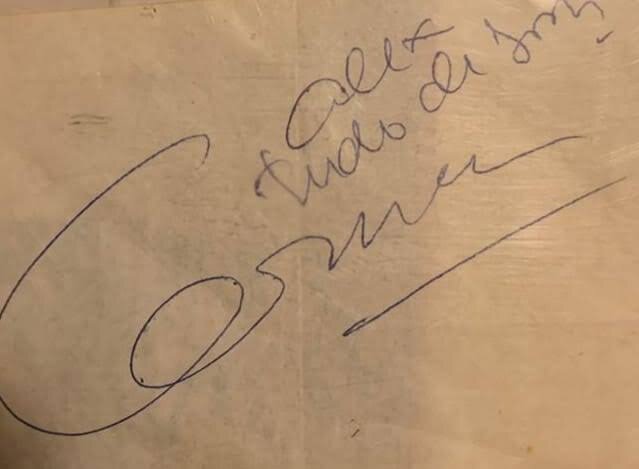

Ele estendeu o papel de volta para mim, fez um carinho na minha cabeça, na época ainda com fartos cabelos ondulados que nenhuma pista davam de que cedo me abandonariam, e continuou o seu passeio. Depois de acompanhar seus passos, olhei para o papel e nele estava escrito: “Ao Paulo Roberto, com carinho do amigo Zé Mário.”

Não me tornei jogador de futebol. A vida me levou para as salas de aula e para as palestras. Passados 42 anos e algumas mudanças de endereço, eu não tenho mais a folha com o autógrafo do Zé Mário e também nunca tive nenhuma foto com ele. Tenho comigo, no entanto, alem brança que a magia de um autógrafo de um craque pode provocar em um garoto apaixonado por futebol. Aquelas palavras simples que foram escritas naquela tarde ficaram gravadas definitivamente no meu coração.

PS. Este texto é dedicado ao Museu da Pelada, quealia tão bem a paixão de torcedor ao jornalismo. Vida longa ao nosso Museu!

0 comentários