por Domingos Torres

Meu pai e minha mãe foram morar em Camaquã, pequena cidade, próxima de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul. Meu pai havia passado para o Banco do Brasil. Isso em 1965. Voltaram ao Rio de Janeiro no ano seguinte, comigo na barriga de mamãe.

Nasci no Rio de Janeiro em agosto de 1966. Descobri o futebol em 1975 por causa

do Jorge Curi. A minha vida de noite era só a Rádio Globo. Dormia em beliche e no alto

colocava fotos de vampiros. Anos depois, as peladonas da Playboy, tudo debaixo do colchão. Para terror de quem dormia embaixo.

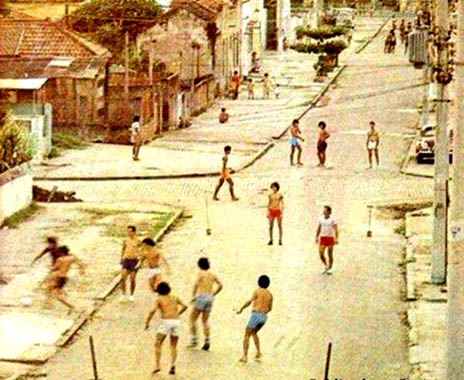

Estudei na escola Madrid na Maxwell. Jogava algumas peladas. Sempre com o

meu kichute. Era um sonho de menino daqueles anos 70. Alias, anos bem tranquilos. As pessoas colocavam de noite suas cadeiras na calçada da Rua Almirante Cândido Brasil. E lá ficávamos de prosa até tarde. Assalto e meliantes eram coisa rara. Eu, moleque descalço, até jogava minhas peladas no meio da rua. Com sol ou chuva, às vezes entre os carros estacionados.

Em 1977 mudei da Almirante Cândido Brasil para a Rua dos Artistas. Foi um época muito

curiosa. Fui reprovado na Escola Madrid, pois jogava mais futebol de botão que outra coisa.

Meu pai, professor de matemática e ex-aluno da AMAN, ficou furioso. Mas jogava minhas peladas nesta rua e até de goleiro passei a jogar. Aquelas bolas de borracha das Lojas Americanas. Vínhamos no embalo, no meio da rua, driblando os carros e cruzávamos com classe.

Uma vez peguei um cruzamento muito bem executado e dei uma cabeçada igual a do Zico.

GOL CONTRA!!!!! Que vergonha!!

Fiquei um bom tempo sem jogar botão. Nesta época fiz amizade com um menino da minha idade e que até somos bons amigos. Em 2018 faremos 40 anos de amizade. Sempre em contato. Em 1978 fui pela primeira vez ao Maracanã. Com amigos e sem meus pais. Contando já uns 12 anos de idade.

Era um jogo do Brasileiro 78 e o Flamengo perdeu para o América por 3 a 2.

Virei então um flamenguista convicto.

Virou o ano de 1979 e finalmente mudei de escola. Passei a estudar na escola Iran, hoje

a Francisco Manuel. Tinha aula com Toledo. Tinha aula com Ghittel, a idosa professora de

inglês. E tinha aula com Admildo Chirol. Já campeão e meu professor de educação física. Neste

mesmo ano, eu fui pela primeira vez com meu pai ao Maracanã. Vi o Flamengo dar um baile no

Botafogo por 3 a 0. Só golaços de Zico, Carpegiani e Luisinho das Arábias.

No mesmo 1979, comecei a matar aulas de inglês. Ia para a quadra e em minha sala tinha um

colega chamado Nílson. O Nílson era o Pelé da escola. Era irmão do Nélio e filho do Nélio,

conhecido no bairro do Andaraí como um cracaço de bola. A família era de artistas da bola,

diga-se de passagem: Nílson, Nélio e Gilberto (jogou no Flamengo e Vasco).

Eu treinava, então, na Rua dos Artistas, naquela garagem aberta. Eu morava no apartamento

dos fundos. E aquela garagem gigantesca era meu Maracanã. Eu tinha um paredão gigante lateral e ficava fazendo cruzamentos e eu mesmo corria para cabecear. Ou cobrar escanteio para que eu mesmo cabeceasse.

Quantos gols eu fiz? Quantas tentativas de bicicletas, que de tão furadas, uma hora

comecei acertar o alvo? E o vizinho do terceiro andar veio perguntar se não queria treinar

no Botafogo. Papai não deixou.

Hoje revendo minha vida de peladeiro, eu treinava, jogava, fazia gols, por vezes driblava

o time inteiro. Entrava com bola e tudo. Fui titular na escolinha da AABB de futsal (1980).

Eu era o Cristiano Ronaldo da escola Francisco Manuel e nunca soube. Joguei com o Pelé. Fazíamos uma dupla infernal. Mas o Pelé era o Pelé. Disputado a tapa. Engraçado e gozador. Um bom colega de sala que lamento não ter ido em frente no futebol profissional.

Pelézinho era tão soberbo, que ficava sentado e driblava quem ousasse tirar a bola. O jeito de

jogar e andar, a impulsão e o molejo, eram todos iguais do Pelé. Eu concluo, que me considerava o CR7, pois eu tinha uma fome de bola. Queria jogar todo dia. Queria jogar botão. Queria ver o Zico fazer gols. A raça do lusitano, eu tinha igual.

A mesma raça que me faz, há 25 anos, viver de ti e futebol. Que me fez parar na CBF e ter dois diplomas da FIFA. Um orgulho que, às vezes, preciso lembrar que existe.

Sangue nos olhos e respeito pelas pessoas: fui um bom CR7.