por Zé Roberto Padilha

O relógio do Mineirão, em uma época em que ainda se permitiam ostentá-lo nos estádios como no Basquete, a ajudar a torcida vitoriosa pedir o fim do jogo, e a adversária ir mais cedo para casa, marcava 44 minutos do segundo tempo. O placar apontava Cruzeiro 1 x Fluminense 1 pelo Campeonato Brasileiro de 1975. PC Caju, nosso camisa oito, foi batê-lo.

Mas ao notar mais homens de azul do que tricolores no interior da grande área, gritou para eu encostar e trocar passes na linha de fundo, junto a bandeirinha, até o tempo se esgotar. O empate fora de casa, a duas rodadas do fim do campeonato, já nos classificava para as semifinais. Esgotado por correr 89 minutos naquele gramado fofo, recusei o convite e me plantei na intermediária. Félix havia se machucado e meu compadre, o goleiro Roberto, que tinha a chance da sua vida, me pedira aos soluços no vestiário para não deixar o Nelinho desferir nenhuma daquelas bombas em sua direção. Para evitar seus chutes em meio às minhas funções, cheguei à exaustão.

A pressão do Cruzeiro era insuportável e certamente viria um contra ataque após a cobrança daquele corner. Não tínhamos um centroavante alto, Manfrine tinha apenas 1,76 e o Edinho, nosso melhor cabeceador, nem no ataque se aventurou. Mas PC, igualmente cansado, que parecia não ter forças sequer para alçar a bola na grande área, continuou a berrar:

– Encosta aqui ô Juvenil!

Mesmo começando a minha carreira e diante das ordens de uma velha raposa tricampeã mundial, resisti. E devolvi a dura lá de longe, quase na linha do meio-campo:

– Joga esta p…pro abafa!

Contrariado, PC bateu o córner direto. A bola fez uma curva incrível e enganou o goleiro Raúl, que caiu dentro do gol enroscado com ela. E um gol inesquecível, olímpico, garantiu de vez nossa presença nas semifinais ao lado do Internacional, do Corinthians e do próprio Cruzeiro.

Apenas dia seguinte, lendo a coluna de Nelson Rodrigues em O Globo, fui saber que um personagem da história tricolor fora o principal responsável pela minha precoce desobediência: o Sobrenatural de Almeida. Segundo o cronista-mestre, tratava-se da mesma criatura que na decisão de 1971, contra o Botafogo, ajudara o Marco Antonio dar um chega para lá no Ubirajara para que Lula empurrasse a bola para dentro do gol.

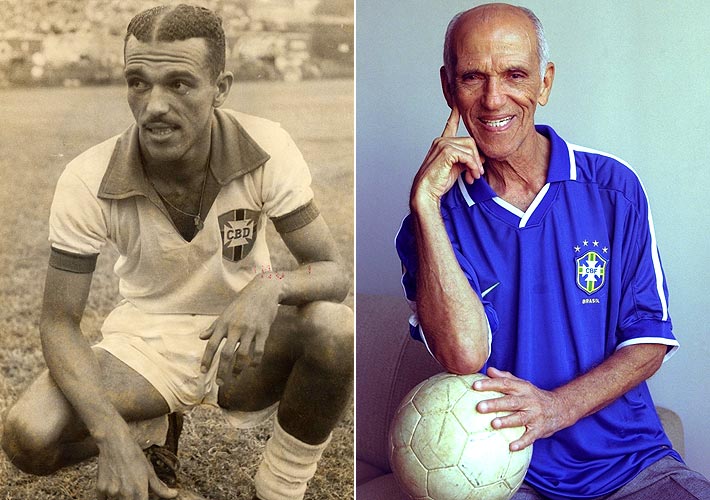

Como sonha todo indivíduo do sexo masculino no país do futebol, eu era jogador de um grande time, quase imbatível, cujo goleiro, Félix, era uma lenda tricampeã mundial. Nas laterais, dois modernos apoiadores: um mais forte, que chegava rapidamente à linha de fundo, chamado Toninho Baiano, e outro mais técnico, também tricampeão mundial, conhecido como Marco Antonio. Na zaga, um jogador experiente que chutava como poucos, o Silveira, ao lado de um fenômeno que surgia, aos 19 anos, para dar muitas alegrias ao futebol brasileiro: Edinho.

Zé Mário, um incansável cabeça de área, os protegia, deixando livres para a criação dois monstros sagrados: PC e Rivelino. No ataque, a explosão e o oportunismo do Búfalo Gil e, centralizado, como pivô, um habilidoso craque chamado Manfrini. Não havia banco, era um poltrona de couro que injetava durante as partidas, nesta máquina de jogar futebol e para desespero dos adversários, a vitalidade de Cléber e Carlos Alberto Pintinho, a velocidade de Cafuringa, a juventude de Erivelton e a magia e habilidade do ponta esquerda Mário Sérgio.

Neste paraíso da bola rolando, eu, tricolor apaixonado desde criança, ganhara de presente a camisa 11 e percorria, com ou sem bola, os quatro cantos do Maracanã, do Mineirão, do Serra Dourada ou onde quer que o Fluminense se apresentasse feliz toda vida. Vestia a camisa que era minha bandeira nas arquibancadas, trocava passes com meus ídolos e, ainda por cima, era pago para isto. Quando nos aproximávamos de mais um título, depois de levantarmos invictos a Taça Guanabara, o estadual de 75 e o Torneio de Paris, o relógio tratou de me despertar.

Decepcionado e contrariado, me levantei naquele dia pra lá de mau humorado, tomei meu café da manhã sem dar bom dia a patroa, que não tinha nada com isso, e saí para meu trabalho na Secretaria de Esportes de Três Rios. Ao passar pela sala me deparei com um pôster da Revista Placar pendurado na parede. Para minha alegria, ele mantinha a minha foto em meio a todas aquelas feras.

Que bom saber que o sonhado era recordado apesar de vir evitando, ao longo dos anos, maiores decepções ao não me debruçar sobre o passado. Que levou a maioria dos meus companheiros, desamparados e esquecidos, a viver contando suas histórias nos botequins de suas cidades de origem, retratinhos no bolso para provar cada passe ou gol marcado, onde acabaram embaçando o brilho de suas conquistas no lugar de procurar construir uma nova realidade. Sobreviver, sem aposentadoria, numa sociedade que ninguém nos preparou para buscar mais 20 anos de carteira assinada e pior: sem a cumplicidade de uma bola que carregamos 18 anos nos pés.

Afinal, mesmo no país do futebol, não passo de um sobrevivente comum, de carne e ossos fraturados, meniscos ausentes, tornozelos condenados, mas com direito a sonhos e recordações. Máquina, em nossas vidas, foi um apelido carinhoso de um inesquecível time de futebol que tive a honra de defender e posar pra fotografia quatro décadas atrás.

* Crônica do livro: Futebol: a dor de uma paixão. 3* Edição