por Lucio Branco

Sede de General Severiano com faixa anunciando um Baile Black com o Monsieur Lima.

Botafogo de Futebol e Regatas, meados dos anos 1970.

A rigor, o que sucedia ali, dia após dia, quando já se acumulava mais de meia década sem títulos de uma contagem que viria a somar 21, no total?

A resposta: os corredores e gabinetes da sede de General Severiano tramavam a sua venda para a Companhia Vale do Rio Doce. À época, a Vale era uma estatal sob gestão de uma ditadura militar que se mantinha entre abusos e desvios num cenário totalitário e corrupto que demanda urgentemente ser tratado como tal pela História escrita e falada. Pesquisadores honestos podem calcular quão árdua é a tarefa. Afinal, a pós-verdade vigente fabrica revisionismos até mais canalhas que os da época.

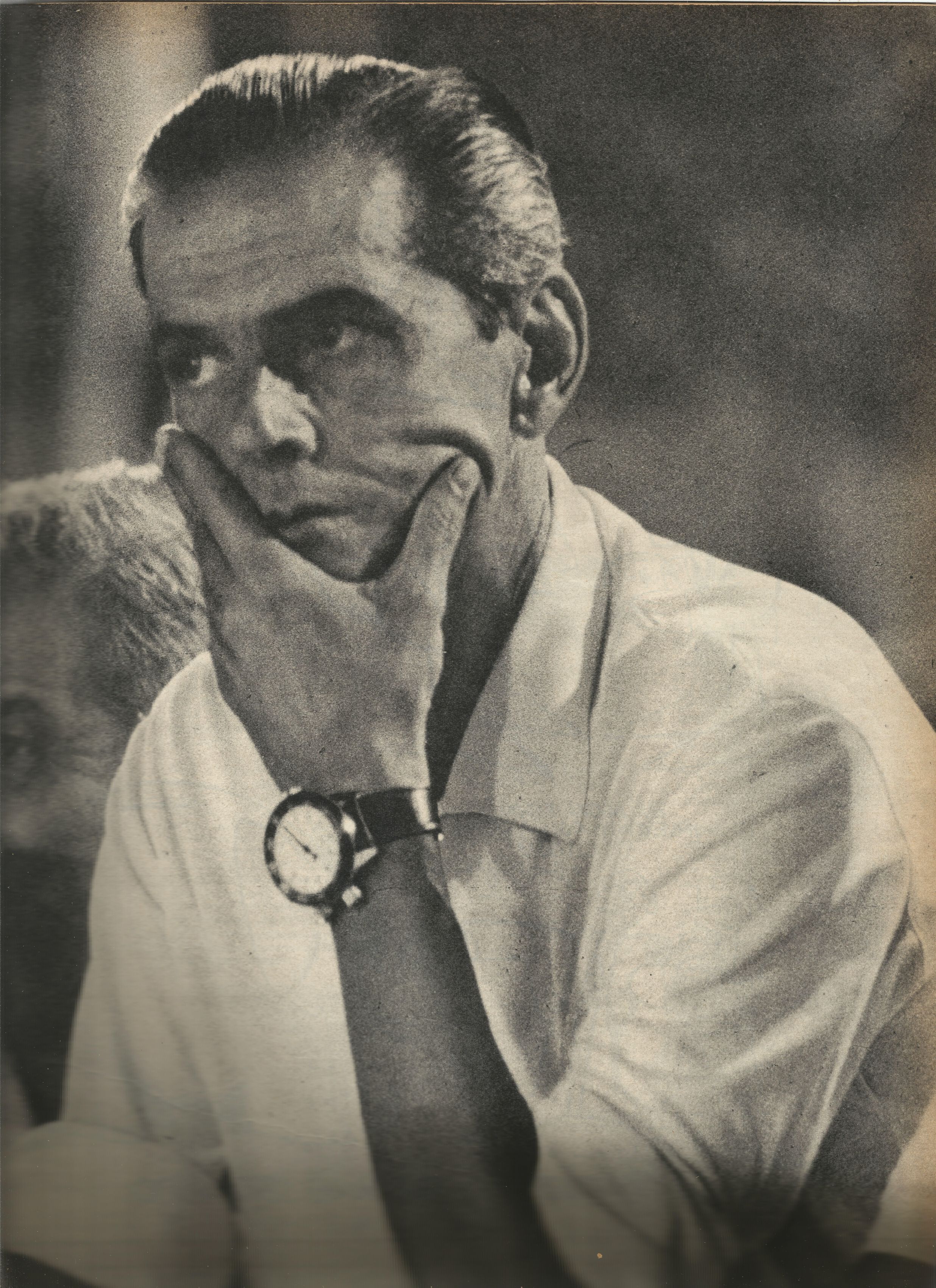

Luiz Fernando, Garrincha e Charles Borer

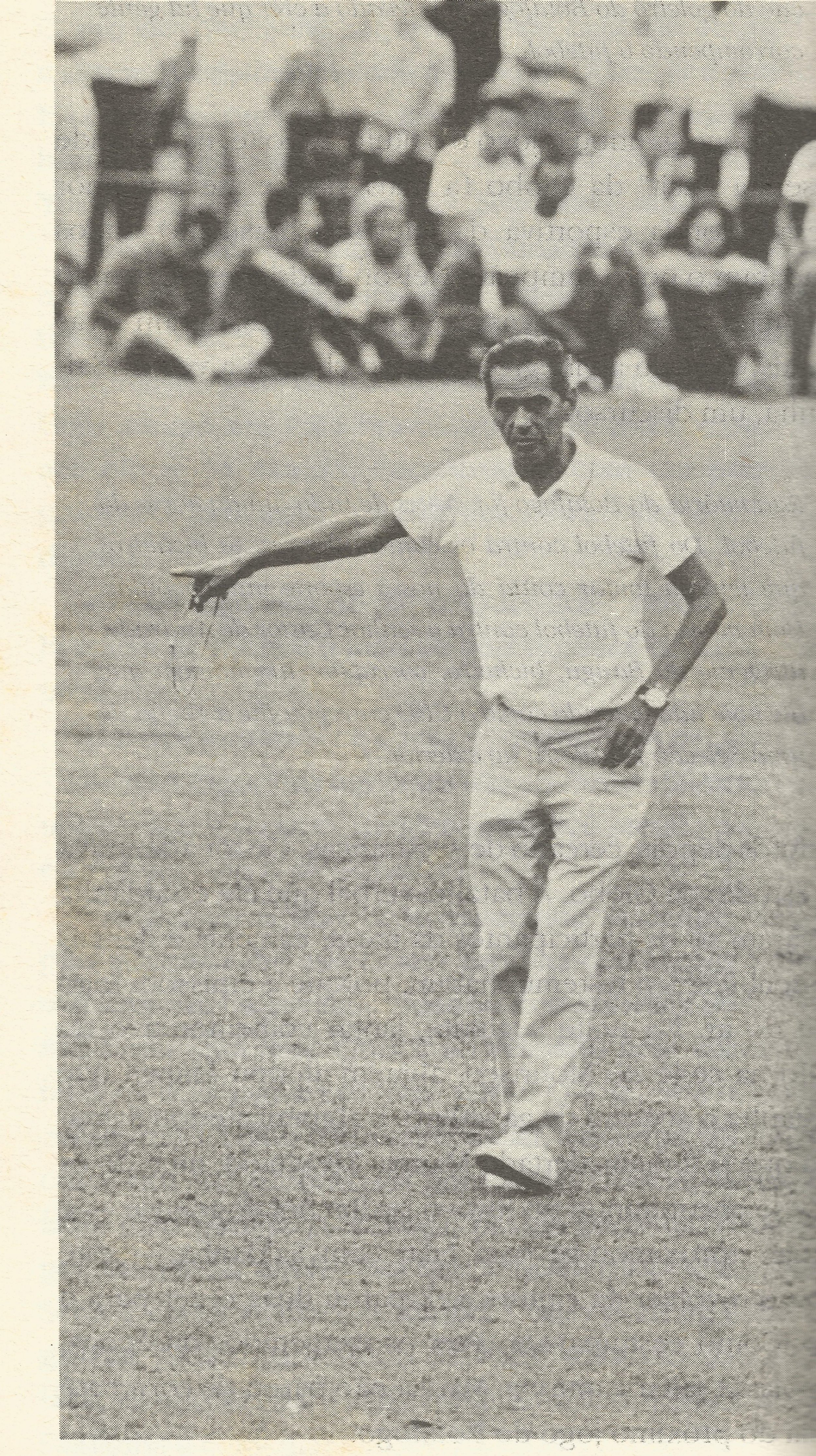

Nas sombras da manobra comercial, a infâmia tinha nome e sobrenome: Charles Borer. Naqueles dias, milicos e congêneres desfilavam à solta pelos clubes. Portanto, nada mais dentro da norma que um cartola acavalar o cargo de presidente de uma agremiação desse porte com o de empresário do ramo de segurança privada. Era exatamente o caso. Mal assumido o comando, não bastou a Borer comercializar no interior do templo – o vendilhão tratou de vender o próprio templo.

Foi um acordo que apresentava o seu fim desde o início: a crise que punha o clube à deriva há alguns anos, agora o faria naufragar. Logo a torcida ficaria nostálgica da razão que a fizera calar o “É campeão” tão ecoado nos anos anteriores:o desgaste do plantel por conta das sucessivas convocações para o escrete nacional. Isso era bem mais que uma mera desculpa para a fuga de taças tidas como certas. Craques em bloco eram assiduamente sacados do Botafogo em plena temporada para compor as maiores escalações que o mundo da bola já testemunhou. Um fornecimento tão generoso que viria a combalir a contabilidade de títulos e dos cofres do clube.

(Um parêntese: definitivamente, não cabe o argumento de que o Santos sofria o mesmo desfalque no período. O Botafogo cedia mais e melhores jogadores. E, em contrapeso, o time paulista contava, então, com um Pelé em permanente estado de auge. O Rei sempre fazia a diferença, inclusive, contra o próprio Botafogo, em decisões com Garrincha, Didi, Nilton Santos etc que superpovoavam o Maracanã da primeira metade dos 1960. Foi somente com a geração subsequente de Gerson, Jairzinho e Paulo Cézar Caju etc, que a vantagem no confronto direto mudou de lado.

Por essas e outras, o constante questionamento do título de Atleta do Século é um exercício onde pontua mais a má-fé que a ignorância.)

O mais comprometedor é que os Borer, um clã policialesco que aproveitava períodos políticos de exceção para mostrar serviço, já carregavam na sua ficha corrida uma outra demonstração de repulsa à instituição que os projetou.

Três décadas antes, em pleno Estado Novo,o irmão mais velho de Charles, Cecil – que depois, sob os militares, foi diretor do DOPS –, disparou à queima-roupa contra João Saldanha numa reunião do PCB, realizada na UNE. A alegação de legítima defesa – Saldanha tentou acertá-lo antes com uma cadeira – é calhorda. O que ficou disso foi o efeito prático que teve na vida do futuro treinador do clube – e já, então, seu sócio dirigente atuante –, que a teve abreviada em função das complicações do ferimento, progressivamente agravadas com o seu envelhecimento natural.

Efeito prático e, faltou dizer, simbólico. Afinal, quem são os Borer em comparação com o treinador campeão carioca de 1957 na galeria alvinegra?

Dado o hábito deste em se prevenir com armas de fogo, seria legítimo especular sobre um possível acerto de contas posterior, em igualdade de condições. Mas é pouco provável. A autodefesa tática adotada por Saldanha alertava que o pior adversário possível é a polícia: – “Eles nunca estão sozinhos”.

(Uma cadeira contra uma pistola…Por aí se vê o porquê do “Sem Medo” que Nelson Rodrigues colou ao seu nome.)

Agora, uma enquete: alguém aí já foi apresentado à carranca de Charles Borer? Uma pesquisa no Google revela apenas três fotos do elemento. Todas de uma matéria da Revista Placar em que ele jura nada ter a ver com um escândalo de compra de árbitros. Com uma ou outra variação, ei-lo às voltas com um tema de semelhante teor.

E mais: numa entrevista para a mesma publicação, em 1981, conseguiu pôr a culpa da sua desastrosa administração na torcida. E,claro, principalmente nos indefectíveis comunistas infiltrados nela…

Mas voltemos à venda de General Severiano…

Por bem menos dentro do quesito entreguismo, retiraram, acertadamente, a foto do Mauricio Assumpção do quadro de presidentes do clube no salão nobre da sede. Na mística relativa de que “tem coisas que só acontecem ao Botafogo”, a História se repetiu, no caso, como tragédia e como farsa: por malversações criminais outras, a justiça foi feita. Mas é preciso dizer que, como resposta a um ex-mandatário de folha corrida, foi um gesto consideravelmente isolado, reflexo direto do seu próprio isolamento político dentro do clube.

Por isso, vai aqui a sugestão – já condenada ao fracasso – senão de também retirar a foto de Charles Borer do mesmo quadro, pelo menos fazer constar, em legenda, sob a sua tenebrosa figura, a informação de que afundou a agremiação em dívidas para se beneficiar diretamente do desfalque do seu patrimônio material maior. Mesmo sabendo que apagar a História não a melhora – lição involuntária que Rui Barbosa deu ao país –, a iniciativa poderia ser considerada.

André Barros

Sei que, nessa trincheira, estaria o bravo advogado André Barros. Desde a época da negociação escusa – contra a qual bateu de frente –, é um engajado nas causas do Glorioso que casam política, direito e justiça (combinação infelizmente inviável na atual conjuntura nacional).

Inclusive, no dia em que o Dr. Barros quiser lançar sua candidatura à presidência do clube, serei seu mais fiel cabo eleitoral. Melhor: se ninguém se apresentar para preencher a vaga, pleitearei compor a sua chapa, caso ele julgue louvável a ideia. Seria este o único modo de dar o meu apoio ostensivo a um candidato na política interna do clube. E reforçaríamos, assim,a sua tese de que o Botafogo é, por tradição, a morada de quem não prima exatamente pela Razão, este atributo menor quando se trata da adesão ao Preto & Branco.

No mínimo, por causa da tentativa homicida de Cecil Borer contra Saldanha, no início dos 1940, seu clã deveria ser impedido de circular pelas dependências do clube. Intolerância zero na afirmação. Só assim para haver o reparador senso de justiça verdadeiramente democrático diante do malfeito. O Estado Novo terminou pouco tempo depois, mas por aí se vê o quanto o pouco apreço nacional pela democracia seguiu incólume.

A entrega da sede de General Severiano prova o perigo da concentração de poder nas mãos de um só cartola. E, para piorar, não bastando influir nos bastidores da sua administração, outro membro da mesma famiglia vir a se tornar, anos depois, presidente da instituição, só poderia ser obra de um período permissivo com arbítrios dessa natureza. Mas, de certa forma, não deixa de guardar coerência com a escolha de outros nomes que ocuparam a mesma cadeira naqueles anos de exceção, e também posteriormente – porque afinal, por aqui, em política, exceção é regra.

No loteamento que a ditadura operou no futebol brasileiro, o Botafogo foi um dos seus maiores reféns.

Mas o que importa é que segue vivo…

A luz que ora cai sobre o Alvinegro redime, com rara justiça, tantos naufrágios imerecidos, parentes daquele que não foi o primeiro, mas que foi, certamente, o maior: a entrega da sede. Sua restituição, anos após, não apagou o trauma. A rigor, o trauma que resultou dali não foi exatamente trauma. Foi maldição mesmo .Em suma: Borer é o nome a se exorcizar.

Ponho fé que vencer pelo menos uma das duas competições que o Botafogo tem chances concretas de vencer este ano dará fôlego à iniciativa (simbólica ou não) de retirar o seu retrato do quadro oficial de ex-presidentes. Ou, então, como sugerido, grafar a devida acusação histórica sob a cara medonha daquele que se igualou ao filho que, como consagrou o dito popular, vendeu até a mãe.

Pensando bem, por mim, a sugestão já virou promessa. E, claro, promessa é promessa. Portanto, Dr. Barros, a nossa chapa deve assumi-la desde já. Quando lançamos a candidatura?