por Paulo Escobar

Na cidade de Marília vem ao mundo talvez um dos jogadores mais livres que o futebol brasileiro viu nascer. Aquele que viria a jogar com os pés e a cabeça em conjunto e que por conta disso pagaria dentro e fora dos gramados.

Afonsinho, meio-campo daqueles clássicos, que sabia bem o que fazer com a bola nos pés, se negou a crer na ideia de que jogadores de futebol deveriam somente se ocupar dos assuntos relacionados à bola. Não fez aquela maldita separação entre futebol e política, como se um assunto não tivesse nada a ver com o outro.

Em tempos de torturas e desaparecimentos fora dos campos, dentro dos campos reinava a escravidão na qual os jogadores estavam submetidos, amarrados aos clubes, sem poder decidir ou escolher aonde viriam a jogar.

Existem aqueles que enxergam as correntes que os escravizam e se acostumam a carregá-las, e existem aqueles que se sentem desconfortáveis com arrastar as correntes que o prendem, percebem que andam de maneira mais pesada. Afonsinho, que desde muito cedo aprendeu a olhar a vida de maneira mais livre, ou libertária, não aceitou ser escravizado pelos poderosos do Futebol.

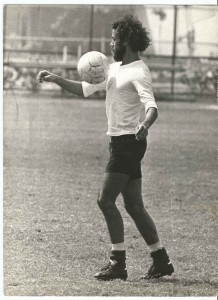

Um jogador com a técnica e habilidade que Afonsinho possuía não tinha como ficar de fora das Copas de 74 e 78, as ideias defendidas lhe custaram a não convocação. Imaginem um jogador que na época foi perseguido até pelo seu cabelo comprido e sua barba, pois era questionado pela aparência revolucionária que o mesmo tinha.

Para Zagallo foi um incomodo ter um jogador com a aparência do Afonsinho, e para muitos clubes era um problema possuir entre suas fileiras um jogador pensante, ou posicionado publicamente contra a ditadura militar. As suas ideias impediam que muitos enxergassem o seu futebol, pois o futebol é impiedoso em suas decisões quando do outro lado temos um jogador que questiona as estruturas do mesmo.

Muitos jogadores admiravam Afonsinho por ter sido o primeiro no mundo do futebol a conseguir o passe livre, mas poucos tiveram a coragem de tomar a mesma posição. Um meio-campo que se negou a viver uma vida afastada da realidade, e que não deixou nada a dever aos grandes meias dentro dos gramados.

Afonsinho não teve o reconhecimento devido, pois neste mundo as histórias oficiais são contadas por aqueles que detém poder. É melhor não deixar em evidencia os jogadores que foram marcantes dentro e fora dos campos. Afonsinho jogou no Santos de Pelé, alguns nem sabem disso, e em tempos de amarras foi mais livre que o Rei.

Nosso meia foi um anti-herói pois os heróis do mundo do futebol são aqueles que somente se dedicam a jogar com os pés e a calar a boca. Heróis são aqueles que decidem viver a vida distante das realidades que cercam seus povos, e que representam a moral e os bons costumes impostos, ou que aceitam serem modelados e escravizados pelos “donos” do futebol.

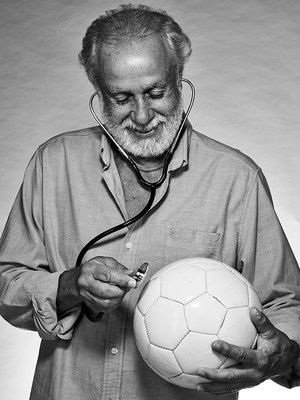

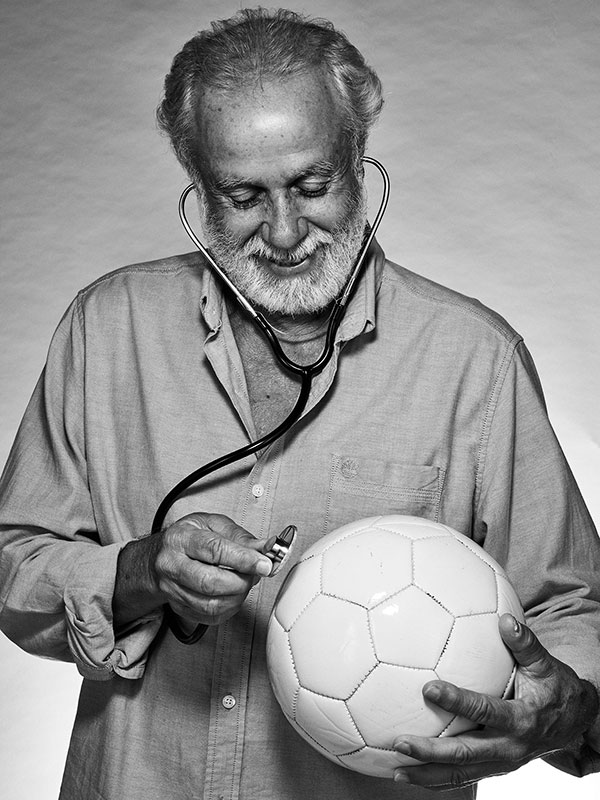

Os anos passaram e o tempo imparável chegou até Afonsinho, mas uma coisa não passou dentro dele, a vontade de ser livre e através do futebol proporcionar sentimentos de liberdade e ensinamentos profundos. O nosso craque continua ensinando a molecada mais pobre a ser antes de tudo bons das ideias e depois habilidosos com os pés. Não foi um ídolo momentâneo, continuou sendo grande até os dias de hoje.

Não sei se a escravidão deixou de ser uma pratica no futebol, não sei se existem jogadores realmente livres dentro das estruturas do futebol, não sei se eles realmente decidem aonde jogar ou o que fazer de maneira autônoma. Mas sei que Afonsinho foi livre e quem dera neste futebol carente de Afonsinhos tivéssemos mais craques livres e sem medo de se posicionar no que diz respeito as realidades que cercam os seus povos.