MELHOR DO MUNDO

por Rubens Lemos

Aos gritos de “fica, fica, fica!”, Pelé dava a volta olímpica com o gramado do Maracanã cercado de meninos uniformizados em trajes dos maiores clubes nacionais. Pelé, nu da cintura para cima, chorava e simbolizava o fim de uma era: a do país melhor do mundo no futebol. O Brasil foi número 1 enquanto seu camisa 10 reinou por 14 anos no escrete.

A tarde do empate por 2×2 com a Iugoslávia, a 18 de julho de 1971, diante de 138.573 pagantes no estádio, sinalizou para o futuro da seleção como de elite, mas sem soberania. Pelé saiu para a entrada do gorducho Claudiomiro, paradoxo monumental a escrever em letras de vento: o retrato passava a ser o do substituto. O jogo terminou em 2×2.

O ufanismo do regime de exceção impunha o futebol como válvula de escape para a efervescente e dolorosa conjuntura política sem democracia, portanto Pelé desagradou e muito o Regime Militar, tanto que o General Presidente Garrastazu Médici, contrariado com a saída do principal item do cardápio da propaganda popular, faltou, contrariado, ao jogo contra os iugoslavos.

É maldade com os garotos de agora, os que enchem bancas de revistas em busca de figurinhas para álbuns da Copa do Qatar, insistir que o Brasil pratica o futebol mais bonito ou insuperável do planeta. Mentira. Fraude.

Com Pelé, que estreou aos 16 anos na derrota de 2×1 para a Argentina, gol dele, a 7 de julho de 1957 também no Maracanã, o Brasil ganhou três dos cinco mundiais conquistados. Pelé jogou quatro e estava nos três títulos, fulgurante em 1958 e 1970 e contundido no segundo jogo de 1962. Em 1966, Pelé caçado e, em controversa final com os alemães, os ingleses foram únicos a ganhar com o Rei em atividade.

Depois da volta olímpica de Pelé, o torniquete foi apertando. O Brasil ganhou duas Copas. Em 1994 e 2002. A Alemanha, papou três: 1974, 1990 e 2014. A Itália, duas: 1982 e 2006.

A Argentina, também dois canecos: o de 1978, vergonhoso, escandalosamente corrupto no suborno aos peruanos que abriram as pernas aos albicelestes que precisavam de 6×0, conseguiram e fariam 16 se fosse necessário.

Em 1986, a Argentina se redimiu à humanidade e ao esporte apresentando o semideus Maradona em desempenho impecável, driblando e abrindo clareiras com seu pé canhoto, gols dignos da pena de Jorge Luís Borges, o maior escritor portenho.

Emergente, a França conquistou sua primeira taça em casa em 1998, naquela lambança provocada pela convulsão de Ronaldo Fenômeno e pelo apagão psicológico do time de Zagallo, massacrado por Zidane num 3×0 de fechar a conta, sem direito a despedida.

Em 2018, deu França de novo. A Marselhesa tocava, também, pela segunda vez. Comandada pelo enjoado craque Mbappé, impressionante pela técnica veloz ou pela rapidez habilidosa.

A Espanha do lindíssimo tike-taka, o toque de bola envolvente e digno da arte brasileira dos anos dourados de Didi, Gerson, Rivelino, Zizinho, Zico, Falcão e Sócrates, impôs um ciclo lindo em 2010, pondo os adversários no ridículo, em roda de bobo, nos toques rápidos e deslocamentos de atordoar. Pena que fracassou feio quatro anos depois, time envelhecido e pedante.

A importância de Pelé é incontestável. Nada será igual a Ele. O Rei será Ele enquanto vida existir sobre a terra, embora sua natureza seja da amplidão divina. De carne é o Edson. De fascinação, é Pelé.

O Brasil, tendo Pelé, esmagou a França em 1958 por 5×2, a Suécia por igual escore, humilhou a Inglaterra, o Uruguai e a Itália em 1970. Sem ele, quase não vence o Zaire em 1974. Sem Pelé, qualquer concorrente requer os cuidados que ele pulverizava aos dribles e gols de placa.

O Brasil, ao contrário do que possa parecer, não deve desanimar. Tem um bom time. E a chance, maior que a dos últimos três torneios, no mínimo, de tentar, ao menos, se igualar aos alemães na liderança do grupo coeso e coerente dos campeões sem superioridade incontestável.

E A COPA PERDE OUTRO GRANDE ARTILHEIRO

por Zé Roberto Padilha

Quando a gente lembra que o vírus europeu, que infectou o técnico Tite, e o fez abrir mão do Gabigol em prol de um opaco Gabriel Martinelli, apenas por este jogar no Arsenal, eis que outro treinador é infectado: Lionel Scaloni, da Argentina.

Ao perder dois dos seus quatro atacantes, Joaquim Corrêa e González, cortados por contusão, ele chamou Angel Corrêa e Thiago Almada (Atlético de Madrid) para os seus lugares.

Será que o técnico Lionel Scaloni já ouviu falar em Germán Cano?

Se o gol é o grande momento do futebol, como Brasil e Argentina podem privar o mundo da presença dos seus maiores goleadores jogando uma Copa do Mundo?

KATINHA, O PONTINHA QUE DANÇAVA O BOLE BOLE COM A BOLA

por Eduardo Lamas

“Katinha, que dança é essa que o corpo fica todo mole…”. A paródia de “Dança do Bole Bole”, de João Roberto Kelly, gruda na cabeça já no caminho a pé pelas ruas de Itaguaçu até Coqueiros rumo ao Clube do Bola. Não me é lá muito agradável, embora já tenham se passado quatro décadas desde que aquele pontinha veloz e habilidoso entrou no segundo tempo de um Clássico dos Milhões para dar uma vitória retumbante ao Vasco da Gama sobre o meu Flamengo. Ninguém o conhecia até então no Rio de Janeiro. E aqueles 4 a 2 para os cruzmaltinos, em 1979, com brilho também do ídolo Roberto Dinamite, foram marcantes para a carreira do então jovem jogador catarinense.

Hoje, o senhor muito simpático de 64 anos relembra com um sorriso aquele jogo, cantarolando timidamente a versão da torcida vascaína. Porém, sem se esquecer jamais de outras partidas pelo próprio Vasco, Atlético Paranaense (no tempo em que se escrevia assim), Avaí, Ceará, Fortaleza, Joinville. E, com prazer, relembra o início da sua relação amorosa com a bola e conta como surgiu o apelido, ainda nos juniores do hoje Athletico.

Para minha alegria, ele gentilmente ainda autografou a página do meu caderninho de ingressos onde está colada a entrada de uma partida em que o Vasco saiu derrotado: a primeira da final do Campeonato Brasileiro de 1979, contra o Internacional. O que só prova o seu espírito esportivo e o cavalheirismo que anda tanto em falta nos nossos gramados.

AS MARCAS ESPORTIVAS NA COPA DO MUNDO DE 2022

por Idel Halfen

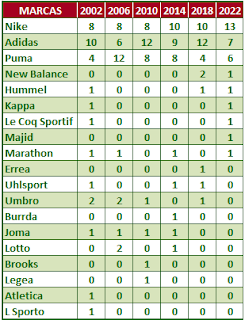

Mais uma Copa do Mundo se inicia e mais uma vez aproveitamos o evento para analisar os movimentos das marcas esportivas no que tange ao suprimento das seleções.

Em 2022, a Nike voltou a ser a marca mais presente, fato que só tinha ocorrido em 2014. São treze seleções – três a mais do que em 2018 – que vestem seus uniformes. Dentre essas estão o Brasil, a França e a Inglaterra (equipes que somam oito conquistas do citado campeonato).

Em segundo lugar aparece a Adidas com sete times, cinco a menos do que na Copa passada. Desde 1974, a marca alemã já foi a mais presente em onze edições. Na atual, suas principais equipes são Alemanha, Argentina e Espanha, que juntas somam sete conquistas de Copa do Mundo.

Na terceira posição, colada à Adidas, vem a Puma com seis seleções. Cumpre relatar que na Copa de 2006, graças à sua forte presença no continente africano, a marca foi a líder em número de equipes. Na atual edição, a única de suas seleções que já conquistou o campeonato foi a do Uruguai.

Quando descemos à análise para níveis continentais, encontramos a Nike ausente apenas na África, porém sendo a mais presente nos demais. A líder no continente africano é a Puma.

As demais marcas que completam a relação das que vestem seleções na Copa do Qatar são: Hummel, Kappa, Le Coq Sportif, Majid, Marathon e New Balance com uma equipe cada.

As mudanças no “ranking” das marcas ocorrem geralmente em função da classificação dos países, ou seja, são poucos os casos em que há troca de fornecedores. Das trinta e duas seleções que disputam a Copa de 2022, vinte e quatro também jogaram a de 2018 e dessas, apenas três (12,5%) mudaram de fornecedor: Iran, que deixou a Adidas pela iraniana Majid, Marrocos, que trocou a Adidas pela Puma e Tunísia que teve a Uhlsport substituída pela Kappa.

Como podemos constatar, as trocas aconteceram em seleções sem muita tradição no futebol. Na verdade, as mudanças costumam ocorrer com pouca frequência nos times considerados favoritos. A Alemanha, por exemplo, veste Adidas desde a Copa de 1982, a Argentina desde 1990 e a Espanha desde 1994. No caso das equipes supridas pela Nike, temos o Brasil que está com ela desde 1998.

Dos oito países que já conquistaram alguma edição da Copa do Mundo três mudaram de fornecedor no século atual: o Uruguai, que jogou com L Sporto em 2002 e em 2010 trajava Puma (2006 não se classificou), a Inglaterra, que em 2014 trocou a Umbro pela Nike, e a Itália, que jogou com Kappa em 2002 e com Puma nas posteriores que participou. A propósito, a partir de 2023, a Azurra será suprida pela Adidas.

Ainda que a presença no maior número de equipes seja importante para as marcas, tanto no que diz respeito à exposição como às vendas, a possibilidade de se chegar à final e conquistar a Copa conferem vantagens ainda maiores às marcas. Sob esse prisma, a disputa se mostra bastante acirrada, pois, considerando as cinco últimas Copas, temos a Adidas com quatro seleções campeãs e uma vice, a Nike com uma campeã e três vices, enquanto a Puma conta com um vice-campeonato.

COPA DE 82

1a parte- “Vânia”

por Marcos Fábio Katudjian

Vânia era minha colega no segundo grau. Passamos um ano inteiro juntos. Quando digo juntos, isso se refere ao fato de estarmos na mesma classe, de sermos vítimas dos rigorosos professores do Colégio Rio Branco. Além disso, não tínhamos mais nada em comum. Vânia era muito bonita, popular e sentava-se nas primeiras fileiras. Eu, ao contrário, era um sujeito medíocre, física e intelectualmente, me sentava na penúltima fileira e tinha um círculo restrito de amigos. Tinha certeza que Vânia sabia meu nome. E possivelmente mais nada a meu respeito. Apesar dessa distância – ou talvez por causa dela – o fato é que eu tinha uma fixação por ela, verdadeira obsessão. Vivia uma típica paixão platônica, aquela onde o apaixonado tem perfeita consciência da sua insignificância.

A adolescência é mesmo uma fase em que somos suscetíveis a grandes paixões. E comigo não foi diferente. E na escala das paixões daquela época, Vânia ocupava um honroso segundo lugar. O primeiro posto não era ocupado por uma mulher. Confesso, a razão da minha grande paixão adolescente eram homens. Sim, onze homens, a seleção brasileira de 82.

A relação evoluiu aos poucos ao longo do tempo, mas houve um momento, um instante em que eu me percebi irremediavelmente apaixonado. Foi lá pelo mês de março quando preenchia meu álbum da Copa da Espanha. Na mesma página lá estavam, lado a lado as fotos de Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates, além de Leandro, Júnior e Éder.

Para entendermos o peso daqueles jogadores na ordem das coisas, é preciso contextualizar um pouco. Em 82, tivéssemos que formar uma seleção do mundo para jogar com seleções de outros planetas, não havia como deixar de escalar pelo menos cinco desses nomes, quase meio time, pelo menos. Outros nomes certos seriam Platini, Rumenige, Dasaev, Boniek, além daquele centroavante da seleção italiana também.

Para situar no tempo o poderio desse time de 82, eu diria que se os times de futebol pudessem ser levados ao instituto Butantã para que o talento de cada jogador fosse extraído como o veneno de uma cobra, eu diria que só a presença de Pelé nas seleções de 58 e 70 fazem o time de 82 inferior àqueles dois. Em outras palavras, se trocássemos Zico ou Sócrates por Pelé, a seleção de 82 seria a melhor de todos os tempos.

Foi dessa forma, com essas ideias ainda mal formadas me assombrando a cabeça, que assim que eu terminei de preencher o álbum, eu olhei para o lado e disse para o meu amigo Victor: “Victor, não tem jeito do Brasil perder essa Copa”. E depois do Victor, ao contrário do que fazia com a Vânia, onde preferia guardar segredo dos meus sentimentos, saí bradando aos quatro cantos: “nada, absolutamente nada vai tirar o nosso tão almejado tetracampeonato!”

Mas como você sabem, não foi isso que aconteceu. Menos de três semanas depois de iniciada a Copa, no dia 5 de julho, o juiz israelense apitou o fim do jogo em Barcelona, estávamos eliminados pela Itália. Naquele momento, tive sensações tão difíceis de explicar quanto de entender. Não era tristeza, não era desespero, mas uma espécie de descompasso com a realidade, que de uma hora para outra passou a não fazer sentido. Lembro da tontura que senti ao longo da hora seguinte ao fim do jogo. Se alguém perguntasse meu nome, não estou certo que fosse capaz de responder corretamente.

“A tragédia do Sarriá”, como aquele episódio foi conhecido, foi um baque no coração de cada um que se deixou apaixonar por aquele time. E para mim, o luto se estendeu por anos. Lembro que prometi a mim mesmo que todo dia 5 de julho eu passaria mudo, em completo silêncio, num gesto in memorian ao ocorrido. Depois de 3 ou 4 anos, porém, desisti da ideia de manter a mudez, pois era motivo de chacota. As pessoas se reuniam ao meu redor e me provocavam das maneiras mais variadas para que eu saísse do meu silêncio. Era ridículo!

Quatorze anos depois, estava em Barcelona e resolvi visitar o Sarriá antes que fosse demolido. Não havia jogo. Entrei e sentei-me na arquibancada vazia diante do campo vazio. Imagens do jogo me vieram com uma nitidez quase pornográfica. Diante daqueles fantasmas, fiz força para chorar, mas não consegui. Foi quando percebi que a dor já tinha passado. Ainda mais quando fui abordado por um espanhol, talvez um funcionário do clube, que me vendo ali sentado sozinho perguntou: “brasileiro?”. Respondi que sim e imediatamente percebi minha posição constrangedora, a de uma das muitas viúvas daquele time que visitava frequentemente o jazigo do falecido.

“O Brasil não merecia”, ele me disse, “vocês jogaram melhor, eram os melhores da Copa”. Naquele momento percebi quase ofendido o quanto aquela comiseração me fazia mal, nos fazia mal a todos, ao futebol brasileiro de um modo geral. Então eu respondi: “jogamos melhor, sim, e éramos os melhores da Copa, sim, mas não merecemos ganhar”. Confuso, o espanhol me pediu mais explicações. Sem pensar, abri a boca sem saber o que iria dizer. E disse exatamente assim: “a Itália tinha uma coisa que o Brasil não tinha”. “O que?”, me perguntou o espanhol. E eu respondi: “a Itália conhecia suas próprias imperfeições, suas próprias limitações. E o Brasil, não”.

Levantei-me ainda surpreso com o que acabara de dizer e aquelas palavras começaram a fazer um sentido exato sobre tudo que aconteceu naquela Copa. A partir dali me propus a uma reflexão que não havia feito até então, uma reflexão mais madura, abençoada pela passagem do tempo. Uma reflexão que pudesse afastar os sentimentalismos baratos.

Ainda naquele ano, poucos meses depois de ter visitado o Sarriá, encontrei a Vânia novamente. Para meu desapontamento ela me pareceu bem menos encantadora que quinze anos antes. Nem tão bonita e um tanto chatinha. A seleção de 82 não era chatinha, nem um pouco, mas lhe faltaram muitas virtudes. Muitas. Virtudes que certamente também nada tinham a ver com beleza.