por Marcos Vinicius Cabral

Os óculos escuros escondiam o brilho dos olhos, já que não faltavam motivos para tamanha felicidade.

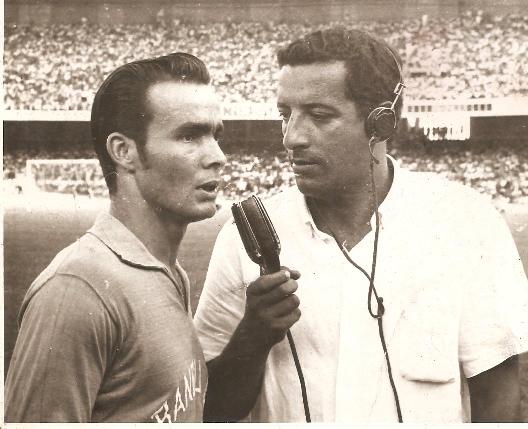

Com um gesso na perna direita – uma lesão no tornozelo o impedira de estrear no Botafogo contra o Volta Redonda pela abertura do Campeonato Carioca de 1988 – Marinho concedia entrevista à TV Bandeirantes.

Sempre sorridente, observava a primogênita Priscila, filha de 8 anos e João Marinho de 7 – que corriam pela casa de ponta a ponta.

Ansioso, olhava toda hora para a porta, à espera da chegada do Bebechatura – apelido dado por ele ao filho caçula Marlon Brando de 1 ano e 7 meses – que havia ido na padaria com Enitez, seu sobrinho.

No segundo andar da residência, Tânia chorava e era consolada em seu quarto pela irmã Selma, que compreendia a dura vida de esposa de jogador de futebol.

– Bom dia papaaaaaiiiii, olha quem chegou para a entrevista! -, diz Enitez passando o rebento para seu colo.

– Tem problema do Bebechatura ficar no meu colo? -, pergunta já sorrindo, com belos dentes à mostra como o mitológico Cratos, o Deus do Poder.

Marinho podia tudo naquele momento da carreira.

Quem negaria um pedido de uma das maiores estrelas do Botafogo e que dividiria os holofotes com Zico, Renato Gaúcho e Bebeto do Flamengo, Geovani, Roberto Dinamite e Romário do Vasco, Ricardo Gomes, Assis e Washington do Fluminense naquela competição?

No entanto, nas quase duas horas de conversa, o xodó da família tentava segurar o microfone do repórter Marcelo Rezende (1951-2017), que ria sem graça e bebericava um suco de laranja servido por Luciene, governanta da luxuosa casa.

Naquela sexta-feira, 12 de fevereiro, se falou de tudo um pouco: da infância pobre em Minas Gerais, do começo de carreira no Atlético Mineiro, do América de São José do Rio Preto, do Bangu, do corte na Seleção Brasileira nos preparativos para a Copa do Mundo do México em 1986, da família, da Mocidade Independente de Padre Miguel, e claro, do seu atual clube, o Botafogo de Futebol e Regatas.

Terminada a entrevista, câmera e microfone sendo desligados e recolhidos na sala de estar, a equipe se encaminha para ir embora.

Mesmo com certa dificuldade e amparado por duas muletas, o ponta-direita coloca o menino numa cadeira, e em seguida, faz questão de acompanhá-los à porta da mansão em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Porém, antes de se despedir da equipe de reportagem, o silêncio dos pingos da chuva fina é interrompido pela primogênita.

– Pai, cadê o Marlon? -, perguntou inocentemente, sem imaginar que o destino pregaria a maior peça à família Emiliano.

– Filha, deixei ele ali – diz apontando para a cadeira vazia.

Por uns três minutos aproximadamente, entre procura daqui e procura dali, o desespero toma conta de todos quando o menino é avistado no fundo da piscina.

Em um ato impensado, o jogador se desvencilha da marcação cerrada das muletas e mergulha para resgatá-lo das profundezas das águas cristalinas, desvirginadas naquela manhã por seu pulo.

Com o pequeno Marlon nos braços, emerge, deitando seu corpo frágil à beira da (bela e maldita) piscina, fazendo massagens cardíacas e respiração boca a boca.

O menino é colocado no carro da TV Bandeirantes e levado às pressas ao Hospital Bom Jesus na Taquara, chegando com quadro de afogamento e já sem vida.

No dia seguinte sob grande comoção, foi enterrado na pequena urna número 1.111 no Cemitério do Pechincha em Jacarepaguá, sendo transferido trinta dias depois para o Cemitério do Bonfim, necrópole mais antiga da cidade mineira.

O Museu da Pelada conta agora a história de um craque que carregava dentro de si, fome, violência, desestrutura familiar, pobreza, fama, dinheiro, noitadas, bebidas, drogas, mulheres e incontáveis perdas nos campos de futebol por onde brilhou.

Tudo isso estampado em um sorriso de quem viveu 63 anos e se tornou antagonista da sua própria história.

Por Marcos Vinicius Cabral

Morando com treze pessoas – dos quais sete eram filhos e seis sobrinhos – dona Efigênia vivia numa humilde casa feita de lona no bairro de Santa Efigênia em Belo Horizonte.

O pai dos seus seis primeiros filhos morrera, e meses depois conheceu Raimundo, de quem engravidou e teve o sétimo e último filho, de nome Mário e chamado carinhosamente por Marinho.

Os três meninos e as três meninas, conviveram pouco ou quase nada com seu pai, enquanto Marinho só viria conhecer o seu aos dezoito anos de idade.

Naquelas manhãs no fim dos anos 1960, dona Efigênia levava cada dia um familiar diferente para tomar café com ela no trabalho (inclusive aos sábados), onde era lavadora, não de roupas, mas de cadáveres no necrotério da HPM (Hospital da Polícia Militar), região Centro-Sul.

Nas noites, se amontoava com os outros moradores do casebre para enfrentar a intensa chuva e o frio castigante.

Ali, mesmo dormindo desconfortavelmente com as filhas Ângela, Irene, Meire, Tereza e com os filhos Geovane, Mário e Timóteo, era impossível sonhar o pesadelo que viviam.

Naquele espaço precário de dois cômodos que servia de casa, faltava luz, saneamento básico, telhado, portas, janelas… enfim, faltava tudo, menos o amor irrestrito entre eles.

E esse amor se estendia aos feirantes que separavam restos de frutas e legumes que Irene, a filha mais velha, ia buscar no mercado central para alimentar a todos.

Aos oito anos de idade, o pequeno Marinho e alguns amigos iam no bairro Palmeiras roubar frutas nas pomposas chácaras, não sem antes passar no bar, onde se divertiam jogando baralho, sinuca e bebendo num gole só cachaça, coca-cola e melhoral, que misturados eram servidos em um copo de requeijão.

Certo dia, depois de tanto ouvir os alcaguetes falando da vida promíscua do filho caçula, dona Efigênia viaja 345 Km de trem para Pirapora, afim de interná-lo no reformatório da PM.

O entregou pelo braço ao PM Luiz, sujeito com a cara áspera proveniente de uma barba por fazer, com a promessa que um dia voltaria.

Por lá, junto com um irmão e um primo, comeram o pão que o diabo amassou nos dois anos aproximadamente em que ficaram internado.

Apanhou, sofreu humilhações, castigos, cicatrizes no corpo e feridas na alma, onde com medo urinava na cama e chorava compulsivamente lágrimas já secas em seus olhos.

Os 730 dias vividos naquele inferno, indubitavelmente, lhe ensinariam lições que o futebol exigiria dele no futuro, como: não ter medo de cara feia, fugir da marcação implacável do adversário e ignorar as pancadas resistindo a dor.

– Certa vez, um soldado me disse: Sua mãe vem te buscar no dia 14. Não sabia o dia, mês e nem o ano. Achei que não fosse verdade – disse ao Museu da Pelada.

E foi em uma manhã de sol forte, que dona Efigênia, veio para buscá-lo na carroceria de um caminhão carregado de carvão.

Desceu toda encardida da poeira da estrada e do minério e correu para abraçar o filho, que todo molhado do banho de rio foi ao seu encontro.

Porém, antes de irem embora juntos, soltou a mão de sua mãe e voltou para os dois últimos atos naquele lugar: pegar suas roupas que estavam secando no varal próximo ao rio e sua bola de capotão que estava próxima à árvore.

Era dia 14.

GAROTO DE BETÂNIA

Quando não se tem uma família minimamente estruturada, o ponto de partida é, literalmente, do zero.

Com dez anos, se transformara em um menino calado, medroso e um fumante inveterado.

Com quase doze anos, batendo bola no campo do Madureira, chamou à atenção de seu Aílton – massagista do Atlético Mineiro -, que se encantou com o menino habilidoso e o levou para fazer um teste no dente de leite do clube mineiro.

Passou sem dificuldades e se era um menino quieto e de poucas palavras dentro de campo se transformava em um abusado fora dele.

Em 1968, enquanto começa o desenvolvimento da malha urbana na cidade, ocorre a primeira tragédia familiar: na véspera da estreia contra o Santa Teresa, sua irmã mais velha, Irene, de 21 anos, que o levava aos treinos, morria atropelada à sua frente.

Mesmo se sentindo culpado pela morte precoce da Irmã mais velha, prometeu a dona Efigênia que seria alguém no futebol.

– Comecei a me dedicar mais e repartia o pouco do que ganhava no Atlético com minha mãe – diz lembrando que foi nessa época que bebeu água gelada pela primeira vez na vida.

PRIMEIRA OPORTUNIDADE

Em 1975, Telê Santana (1931-2006), então treinador do Galo, enxergou qualidades no menino de apenas 17 anos e o lançou nos profissionais.

Notado pela grande mídia esportiva, seu futebol levou Zizinho (1921-2002), a convocá-lo para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 no Peru no mesmo ano, e a Cláudio Coutinho (1939-1981), para disputar os Jogos Olímpicos de Montreal em 1976.

– Tive o prazer em dividir quarto com o Marinho, e sinceramente, foi o maior ponta-direita que eu vi jogar – elogia Júlio César Uri Geller, ponta-esquerda do Flamengo nos anos 1970 e 1980 e um dos maiores dribladores do futebol brasileiro.

Mas mesmo com boas impressões deixadas na Seleção, foi a conquista invicta do Campeonato Mineiro de 1976, que encerrou um período de hegemonia do Cruzeiro e chamou a atenção do país para a talentosa geração de garotos lançada no Galo treinado pelo ex-jogador do clube e ídolo Barbatana (1939-2011), antigo responsável pela peneira.

Junto a Reinaldo, Cerezo, Ângelo, Marcelo e Paulo Isidoro, lá estava Marinho na ponta-direita, com Isidoro, lá estava Marinho na ponta-direita, com seu futebol de dribles insinuantes, velocidade e cruzamentos na medida.

O sucesso não fez bem ao garoto de 19 anos, que se perdeu entre bebidas, noitadas e cigarro.

Dois anos depois, sem espaço, foi parar no América de São José do Rio Preto-SP, trocado pelo ponta- direita Pedrinho.

AMÉRICA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

No clube do interior paulista, teve dois reencontros importantes: o bom futebol perdido na promiscuidade da capital mineira e (o velho conhecido) Barbatana, então treinador do time, que lhe estendeu a mão ao invés de apontar-lhe o dedo.

Foi tão bem que convocado por Telê Santana, disputou pela Seleção Brasileira de novos, a 8° edição do Torneio de Toulon na França, em 1980.

O título de campeão do renomado torneio internacional o fez regressar por empréstimo ao Galo no início de 1982 e vivendo grande fase, o objetivo era jogar sua primeira Copa do Mundo.

Nova decepção, pois acabou sendo preterido na lista final de convocados e quem usou a camisa 7 em gramados espanhóis foi Paulo Isidoro, ex-companheiro no Atlético Mineiro e jogador do Grêmio à época.

BANGU

A vida ia normal no América de São José do Rio Preto até aparecer Castor Gonçalves de Andrade e Silva (1926-1997), famoso e poderoso bicheiro do Brasil.

Filho de Eusébio de Andrade, de quem herdou a banca do jogo de bicho e transformou num império, o ‘Don Corleone’ de Moça Bonita não media esforços para ter o que quisesse.

E no segundo semestre de 1982, ele queria porque queria contratar o negro de pernas torneadas de futebol atraente e sorriso marcante.

A negociação demorada e tensa entre Benedito Teixeira, presidente americano e Castor de Andrade, bicheiro e dirigente banguense, transformou a contratação numa novela que só teve um ‘happy end’ para a torcida do clube carioca quando Castor agiu bem ao seu estilo.

– Ele veio, botou o revólver em cima da mesa, e o negócio saiu”, relembrou Marinho em entrevista à Placar.

Por 40 milhões de cruzeiros (equivalente hoje a pouco menos de 900 mil) e mais o passe de dois jogadores, o ponta trocava o interior paulista pelo Rio de Janeiro.

Esbanjando descontração, bom humor e um sorriso largo, foi conquistando a todos e, somado ao futebol encantador, motivos não faltavam para transformá-lo em ídolo.

Nos treinos, frequentemente recebia o colete de titular de Moisés (1948-2008) e logo no primeiro ano, se destacou ao lado de Arturzinho, Fernando Macaé e Ado durante o Campeonato Carioca, quando o Bangu foi terceiro colocado, atrás somente da dupla Fla-Flu.

Flamengo este, diga-se de passagem, goleado naquele 7 de setembro por 6 a 2, com show de Arturzinho, autor de quatro gols e que dividiu com o restante do time o bicho de 100 mil cruzeiros.

Já em 1984, faturou a Copa do Presidente, na Coreia do Sul e mais uma vez, ajudou a colocar o Alvirrubro entre os melhores do Estadual.

Mas o ápice estava por vir: em 1985, o camisa 7 já era endeusado pelos torcedores e generoso com eles longe dos holofotes.

– O Marinho costumava comprar cestas básicas e botijões de gás para distribuir após os treinos em Moça Bonita. Era comum ver a fila gigantesca que se formava nas dependências do clube esperando o treino chegar ao fim – contou Tânia de Oliveira de 59 anos, ex-esposa, ao Museu da Pelada.

Além de gestos incomuns com os torcedores, dos 26 gols em 46 partidas e das atuações de gala, motivos não faltavam para pensar em coisas boas.

– Marinho era um jogador espetacular, com ótima técnica e qualidade no passe. Se tivesse sido mais profissional teria tido outro destino. Um cara alegre, divertido e que animava qualquer ambiente – lamenta Zico, lembrando que entregou a Bola de Ouro ao camisa 7 como melhor jogador do ano em um Flamengo e Bangu.

Mas apesar dos bons resultados da equipe da Zona Oeste nos campeonatos, dois personagens se tornariam antagonistas de uma triste história envolvendo as cores vermelho e branco: os árbitros das finais do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca.

Tanto Romualdo Arppi Filho – que anulou um gol legítimo de Marinho aos 39 minutos do segundo tempo na decisão contra o Coritiba – quanto José Roberto Wright – que não marcou um pênalti escandaloso do zagueiro Vica no atacante Cláudio Adão, aos 46 minutos do segundo tempo na decisão contra o Fluminense – pelos erros cometidos, entrariam para a história do Gigante de 116 anos.

Para o melhor jogador do Brasil, restaria a vice-artilharia do Campeonato Brasileiro com 16 gols, ao lado de Bira do Brasil de Pelotas e Roberto Dinamite do Vasco da Gama.

Mas se 1985 foi o ano inesquecível para Marinho e Bangu, 1986 foi o anticlímax, principalmente para o time que revelou o zagueiro Domingos da Guia (1912-2000), seu filho e ídolo do Palmeiras, Ademir da Guia e o goleiro Ubirajara Motta.

O Bangu nem chegou perto de brigar pelo título dos dois turnos do Estadual, naufragou na primeira fase da Taça Libertadores da América e o técnico Moisés foi demitido.

De consolo, Marinho foi convocado para a Seleção Brasileira por Telê Santana para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo do México.

O ponta disputou duas partidas: entrou no lugar de Müller na derrota por 2 a 0 para a Alemanha Ocidental em Frankfurt em 12 de março e foi titular do ataque ao lado de Careca e Edivaldo na vitória por 3 a 0 sobre a Finlândia em Brasília, em 17 de abril.

Marcou inclusive o primeiro gol do jogo, de cabeça – seu único pela seleção principal – no Estádio Mané Garrincha.

Porém, a mesma cabeça não suportou o corte da lista final para o Mundial e com muita mágoa no coração, se afogou no álcool, tornando seu futebol instável pelo resto daquele ano.

Em 1987, todavia, Marinho parecia outro com a chegada do técnico Pinheiro ao Bangu.

Ele e time renasceram após a Taça Guanabara, jogando como em seus melhores dias de dois anos antes.

Atuando com mais liberdade dentro do esquema, o ponta voltava a destruir defesas adversárias ao longo do returno.

O título, viria de forma invicta, com 10 vitórias e três empates, no dia 14 de junho.

Os alvirrubros partiam para a tão aguardada volta olímpica, de troféu na mão.

No início do ano seguinte, Castor de Andrade envolveria Marinho, Mauro Galvão e Paulinho Criciúma, numa negociação insólita: cederia os três jogadores em troca de pontos de jogo do bicho espalhados pelo Rio de Janeiro que pertenciam a Emil Pinheiro, ‘patrono’ alvinegro.

Em Marechal Hermes, o trio se juntaria a um elenco fortíssimo, que já incluía nomes como Josimar, Wilson Gottardo, Cláudio Adão e Éder Aleixo.

Mas pelo menos naquela temporada, aquele time não deu liga: o Botafogo sequer ficou entre os quatro melhores na soma dos dois primeiros turnos do Campeonato Carioca, que avançariam para a terceira etapa da competição, e passou todo o Campeonato Brasileiro, até a última rodada, brigando para escapar do rebaixamento.

Sua única alegria pelo clube veio em agosto, na conquista do Torneio Ciutat de Palma de Mallorca, quando depois de derrotar o Boca Juniors na semifinal, o Alvinegro venceu o Barcelona treinado por Johan Cruyff na decisão por 1 a 0, gol de Marinho.

Depois disso, a tragédia com o pequeno Marlon deu outro rumo para sua vida e sua carreira.

Marinho sumiu de casa e do clube por nove dias, entrou progressivamente numa espiral de bebida, teve problemas disciplinares, separou-se da esposa e passou a morar em seu Mercedes-Benz, recordação do auge da carreira.

Retornou inúmeras vezes ao Bangu, a primeira delas no segundo semestre de 1989, para a disputa da Série B do Brasileiro, e a última no Campeonato Carioca de 1997, já perto de completar 40 anos, quando era apenas uma caricatura como jogador.

Entre idas e vindas por Moça Bonita, também passou mais uma vez pelo América de São José do Rio Preto e até pelo boliviano San José de Oruro – sua única experiência no exterior.

Parou de jogar em 1997 e em 2015, teve a camisa 7 aposentada pelo Bangu, clube este que reconheceu nele, o maior ídolo em seus 116 anos de existência.

Marinho jogou no clube entre 1983 e 1997, com 229 partidas e 81 gols marcados, sendo o décimo maior goleador da história da equipe.

Com a camisa vermelha e branca, Mário José dos Reis Emiliano conquistou apenas a Taça Rio de 1987, mas também colecionou títulos como o Carioca, pelo Botafogo, e o Mineiro, pelo Atlético.

– Marinho foi o cara mais divertido que eu conheci e o jogador mais completo com que eu joguei no futebol – diz Arturzinho, ex-jogador de 64 anos.

E completa:

– É o único amigo no futebol que eu fazia questão de beijar no rosto. É uma pessoa que eu guardo no coração e amo muito.

Há alguns anos, Marinho havia trocado a alegria pela seriedade de quem enfrentava problemas de saúde, lutando contra o alcoolismo e o cigarro.

Entre idas e vindas dos hospitais, se internou no dia 15 de março desse ano para tratar um câncer no pâncreas e na próstata no Hospital Alberto Cavalcanti, localizado no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, onde comemorou seu 63° aniversário, em companhia dos filhos João, Priscila e Steve Wonder.

Três meses depois, em 15 de junho, o sorriso sincero e marcante se desfez e seus olhos se fecharam para sempre.

Seu corpo descansa no Cemitério da Paz, no bairro de Caiçara, na cidade mineira, onde o ponta foi enterrado

–