por Luis Filipe Chateaubriand

Ao longo dos anos 1990 e primeira metade dos anos 2000, Vanderlei Luxemburgo era o melhor técnico de futebol no Brasil, disparado!

Inteligente, estudioso, ousado, taticamente atualizado e ótimo gestor de grupo, era campeão por onde passava, fazendo que os times que dirigia produzissem muito além do que se poderia imaginar.

Contudo, em 2005 se transferiu ao Real Madrid.

A estadia em terras espanholas não foi feliz, nosso prodígio levou “baile tático” lá fora, provando que era excelente ao nível Brasil, mas aquém do ideal em nível global.

Ora de voltar e se reciclar, certo? Errado.

Voltar, voltou. Se reciclar… ficou devendo.

Desde que voltou da experiência europeia, Luxemburgo preferiu se acomodar, ao invés de evoluir.

Preguiçosamente, começou a dirigir seus times de forma burocrática e pouco inventiva.

Que desperdício de talento!

Agora mesmo, no Vasco da Gama, vem fazendo um trabalho medíocre: se sabe motivar o grupo, sabendo tirar de jogadores limitados o seu melhor, não se vê nenhuma inovação tática, nenhuma ousadia maior, nenhum lampejo de jogo pensado, como outrora acontecia em seus trabalhos.

De alguém que se destacava por brilhantes trabalhos táticos, ver-se como simples motivador de grupo, é pouco demais.

O Luxemburgo desta década é parda eminência do Luxemburgo de 15 anos atrás.

Pior de tudo, tornou-se corporativista: para defender o conjunto dos técnicos brasileiros, a imensa maioria deles sofríveis, começou a atacar Jorge Sampaoli. A dizer besteiras como o que Sampaoli faz no Santos não é nada demais, que o time santista é ofensivo porque está no DNA do clube e, sacrossanta de todas as cretinices que se fala em nosso futebol, nada de essencial mudou no esporte nos últimos tempos.

Pombas, pofexô, respeite sua própria inteligência: o futebol mudou, sim, e Vossa Excelência sabe muito bem disso!

Só não quer admitir porque não se atualizou e, assim, não acompanhou as mudanças.

Nada define melhor a situação do que as tradicionais adjetivações de Mauro Cezar Pereira: pífio, patético e ridículo!

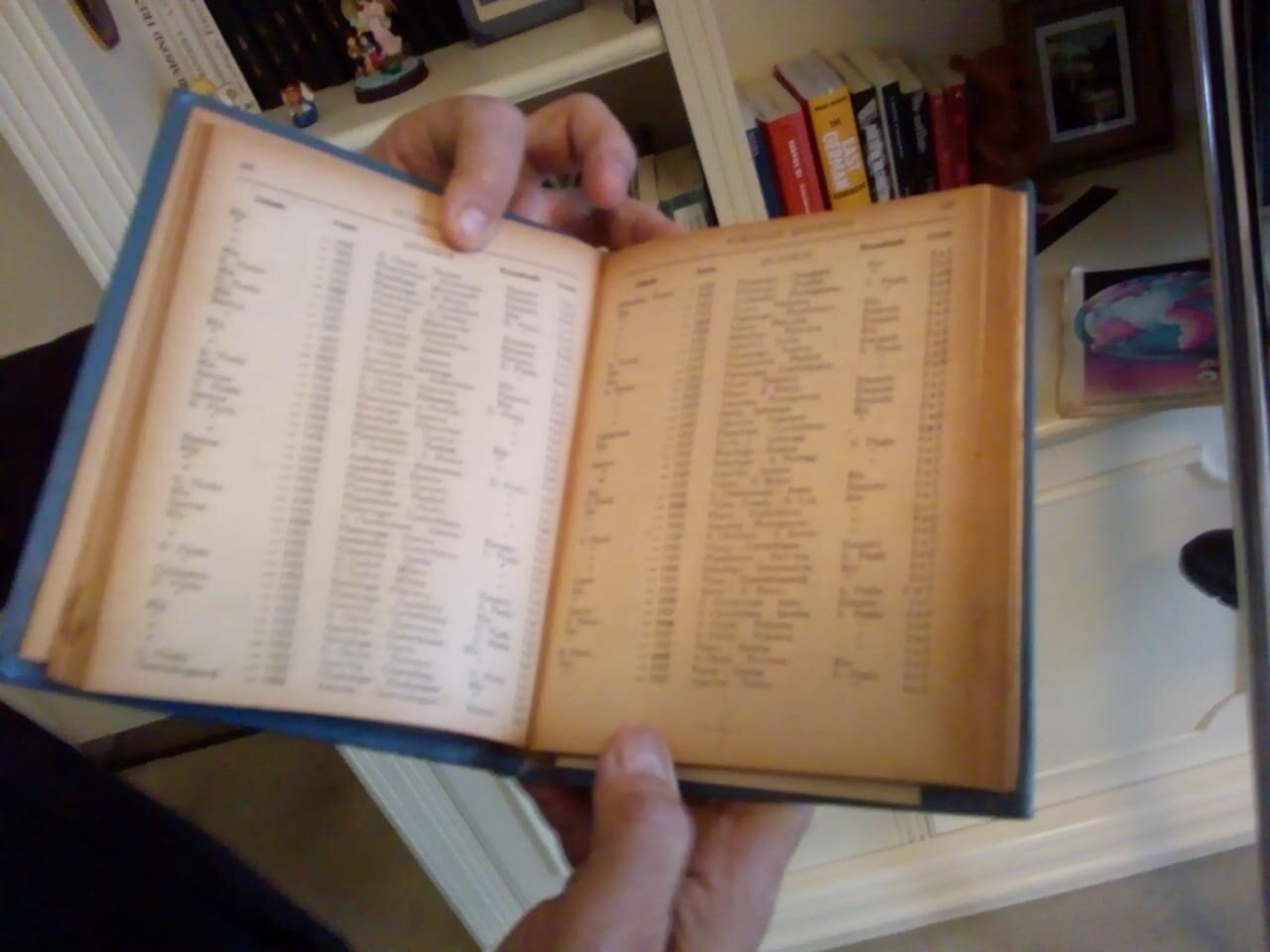

Luis Filipe Chateaubriand acompanha o futebol há 40 anos e é autor da obra “O Calendário dos 256 Principais Clubes do Futebol Brasileiro”. Email: luisfilipechateaubriand@gmail.com.