A NOBREZA NO FUTEBOL, SEGUNDO JORGE CURI

por Jorge Lasperg

Que Pelé é o “Rei do Futebol”, o mundo inteiro sabe e, à exceção dos “Hermanos”, concorda plenamente. Mas, e os outros títulos de nobreza? Será que existiram?

A resposta é SIM, prezado leitor! Pelo menos, na ótica do saudoso Jorge Curi, meu narrador favorito, e que dividia a preferência dos ouvintes com os também saudosos Waldir Amaral, Doalcei Bueno de Camargo e Orlando Baptista.

Corria o ano de 1968, quando meu interesse por futebol tornou-se uma obsessão quase patológica. Não só por causa do meu amado Flamengo, mas por toda a aura de magia que circundava o esporte. Decorava tudo: o nome completo dos jogadores. Sabia de cor a escalação de todos os times grandes do Brasil, incluindo Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlétio Mineiro, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e os tristemente apequenados, como Bangu, América e Portuguesa de Desportos. E, claro, os narradores esportivos.

Meu coração de menino vibrava quando ouvia Jorge Curi, ainda pela Rádio Nacional AM,narrando, com sua voz tonitroante: “Bola para Tostão, o VICE-REI do futebol”. Para mim, nada mais justo. Aliás, por tudo que foi, merecia um destaque maior no Panteão dos Grandes Craques Brasileiros. Afinal, comandar o Cruzeiro, menino que era, em uma goleada acachapante de 6×1, sendo 5×0 ainda no primeiro tempo, era para ser lembrado por toda a eternidade.

Se falarmos em “IMPERADOR”, quase todos lembrarão de Adriano, certo? Pois bem: informo a todos que NÃO! Nas narrações maravilhosas de Jorge Curi, ouvia-o com frequência dizer “bola para Jairzinho, o IMPERADOR do futebol”. Pois é, caro leitor. Anos antes de adotar o apelido de “Furacão da Copa”, o grande Jairzinho foi agraciado por Jorge Curi com a nobre alcunha de “Imperador do Futebol”, incorporada décadas depois por Adriano, aquele mesmo que, para nossa tristeza, abdicou da nobreza para viver quase anonimamente, cercado pelo povo humilde que sempre o amou e respeitou.

E como toda realeza ao redor do mundo, havia também, é claro os “príncipes”: Ivair, então na Portuguesa de Desportos, exibia orgulhoso este título, juntamente com um menino lourinho que já surgia para o futebol na mesma Lusa: Leivinha, a quem Jorge Curi, inteligentemente, chamava de “Pequeno Príncipe”.

Sabendo que a lista de títulos de nobreza era muito menor do que os jogadores que ele queria homenagear, Jorge Curi inventou novos títulos de nobreza. A lista é grande, mas ainda ecoa na minha cabeça sua voz narrando uma partida entre Cariocas e Mineiros, onde ele dizia “bola para Dirceu Lopes, CLASSE A do futebol brasileiro”. Era uma forma de corrigir uma injustiça, afinal Dirceu Lopes não poderia, em hipótese alguma, ficar de fora da nobreza do futebol brasileiro.

E assim, de apelido em apelido, Jorge Curi foi conquistando minha preferência como narrador esportivo. Alguns poderão dizer que minha preferência por ele seria motivada por termos o mesmo nome. Outros dirão que seria pelo fato dele, assim como eu, ser um apaixonado torcedor do Flamengo. Deixo a cargo da imaginação de cada um.

Alguns apelidos, também veiculados por ele, beiravam a bizarrice, como chamar Paulo Cezar Caju de “Nariz de Ferro”, e Edu, ponta-esquerda do Santos, de “Urubu Bonito”. Mas isso, amigos, já é uma outra história…

Carlos Alberto

A PROMESSA INTERROMPIDA

texto: Alex Palma

Desde cedo eu fui muito apaixonado pelo futebol. E muito curioso também. Portanto eu cresci ouvindo com muita atenção as histórias contadas pelo meu pai. A primeira de todas que me recordo foi o sufoco que ele passou com meu tio (Alfredo Bocão do Grajau, fundador do Clube dos 18 e mencionado algumas vezes no Museu da Pelada) no jogo Brasil x Paraguai pelas eliminatórias da Copa de 70.

Estimulado pela minha curiosidade e atenção, meu pai me contava muitas histórias e folclores do futebol. Em uma época sem Google era dessa fonte que eu me nutria. Pois bem, até alguns anos atrás minha família tinha uma casa em Araruama e me lembro que criança lá pelos 8 ou 9 anos eu fomos comprar pão e lá havia um quadro com um jogador do Flamengo em close em pose de pôster de campão.

Sempre que íamos lá meu Pai ficava parado fitando a imagem por alguns segundos em silêncio para em seguida repetir: “Esse aí jogou muito! “. E meu Pai me contava o jogo de 66 contra o Bangu, o salseiro que o Almir criou e também contava a admiração pelo time do Bangu. Repetia de cor a escalação: Ubirajara, Fidélis, Mário Tito……

O Novo Garrincha

Um dia fui apresentado ao personagem, o próprio Carlos Alberto, proprietário da padaria. Daí em diante os anos foram passando e sempre que eu o encontrava a gente batia um papo sobre a vida de jogador, dos “causos”, a decisão de 66 e tudo mais.

Pude confirmar com vários contemporâneos a opinião do meu Pai e a resposta sempre foi a mesma: um baita jogador do seu tempo!

Num desses encontros eu falei isso com ele, que pessoas que o viram jogar só tinham elogios grandiosos sobre ele. Eu me lembro ter comentado que ele era uma espécie de Leandro (Lateral- direito) : ele conseguia arrancar elogios de torcedores de todos os times.

Nesse dia ele estava com uma bolsa e nela havia diversos jornais antigos com matéria sobre ele . Uma das publicações (se não me engano Jornal dos Sports) bradava: “O Novo Garrincha !”.

Aquilo mexeu demais comigo: a lembrança do Carlos Alberto apenas sustentada pela tradição oral e pela lembrança das pessoas do seu tempo. O fim de sua carreira justamente num confronto decisivo no Maraca e após um ano parado por conta de uma entrada dura. Mas o que ficou na história foi a confusão armada pelo Almir.

Museu da Pelada resgatando o passado……

O Museu da Pelada começando no Jornal O Globo foi o embrião do que viria a se tornar hoje já demonstrando o apreço em resgatar as melhores histórias, lembranças e personagens. Desde o seu surgimento nas mídias sociais venho acompanhando e interagindo com as publicações.

Curiosamente alguns assuntos marcam presença no Museu e um deles é a final do carioca de 1966. Seja pela visão do Ubirajara, seja pelo Silva Batuta. Enfim numa dessas eu fiz um comentário sobre o Carlos Alberto e para minha surpresa o próprio Sérgio Pugliese me deu seu telefone porque queria saber mais sobre o Carlos Alberto. Desde então nos falamos até que surgiu a possibilidade de encaixar uma parada em Araruama para fazermos a resenha com o Carlos Alberto.

A Resenha

Eu que atualmente moro em Petrópolis não pensei duas vezes e com a ajuda do Renato, dono do “Bar do Cabeção” (reduto de vascaínos em Araruama), consegui agendar como Carlos Alberto.

Saí de Petrópolis as 6h da manhã, peguei meu amigo Alexandre Caroli (amigo e colega de profissão do Sérgio) na Tijuca e tocamos para Araruama. Encontramos o Sérgio e o cinegrafista Daniel Planel e fomos encontrar com o Carlos Alberto.

A resenha transcorreu em clima de muita descontração. Todos amantes do futebol e do mundo da pelada.

Alguns casos eu já conhecia, mas foi um prazer ver o Carlos Alberto poder contar a história do seu tempo, seu drama, a simplicidade daquele tempo onde jogadores não eram pop-stars. Ele contando que após ser campeão no Maracanã com 200 mil pessoas presentes ter voltado para sua casa de ônibus é a prova de que era preciso registrar esse personagem no acervo digital do Museu!

Espero que o público fiel do Museu da Pelada se divirta! Que desfrute dessa lembrança nostálgica assim como eu desfrutei!

Vida longa ao Museu e como escreveu o Sérgio numa linda homenagem ao Mendonça, “Qual a função do Museu da Pelada? Lustra o ídolo, regar sua história e protege-la dos efeitos do tempo”. Pois é … conseguimos fazer isso com o Carlos Alberto!

GÉRSON SEMPRE FALOU (E JOGOU) A VERDADE, POR ISSO O ADORAMOS

por André Felipe de Lima

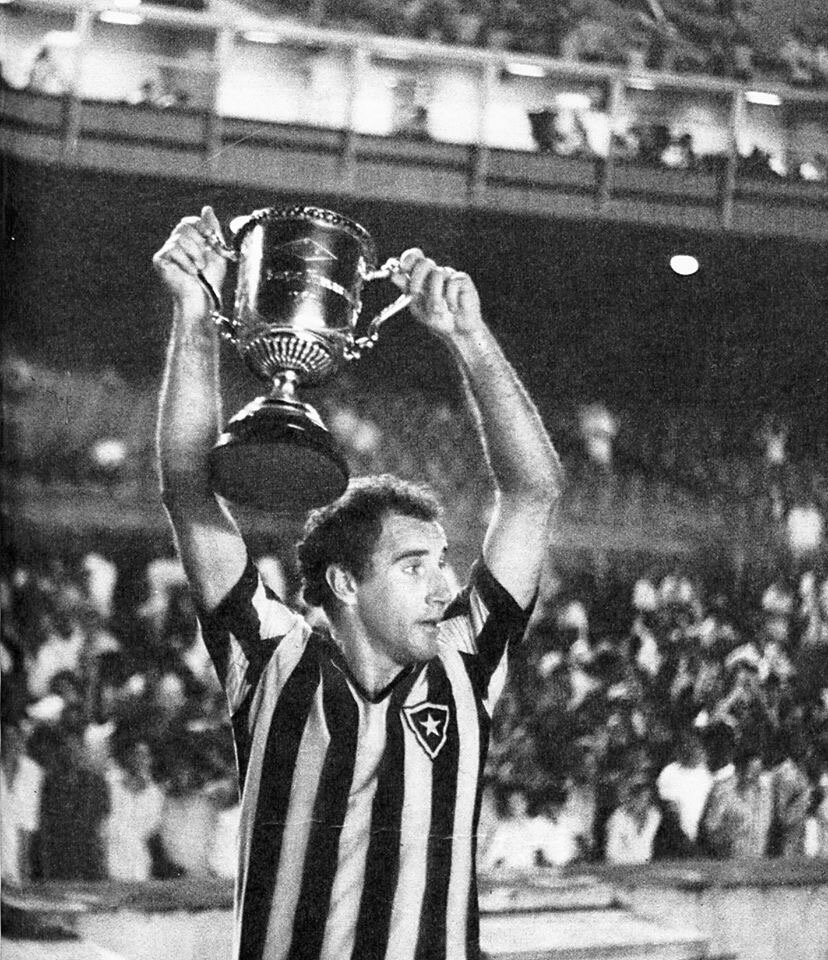

“Quem é Gérson? Mocinho ou bandido? Artista de gênio ou homem mau? Há quem diga que ele é ausente, outros o chamam de destemido até demais (…) Quem é Gérson? Perguntei a moças em idade escolar e elas disseram que ele é um pão. Perguntei a idosas senhoras e elas acharam que ele não faz a barba. Quem é Gérson? O ex-jogador Zizinho acha que ele é um dos maiores homens de meio-campo de todos os tempos”. Assim o velho Jacinto de Thormes, pseudônimo do querido jornalista Maneco Muller, escreveu sobre o nosso Gérson, o nosso Canhotinha de Ouro. Zizinho estava coberto de razão. Gérson herdou dele e de Didi o dom do passe, o dom do lançamento. O dom da mágica com a bola nos pés. Gérson colocava-a no lugar do gramado em que desejasse ou nos pés de quem fosse o companheiro, genial ou bestial. Fez a alegria de muitos goleadores, deixando-os diante de sorumbáticos arqueiros que sabiam que pior que enfrentar um centroavante artilheiro era saber que o mesmo teria Gérson para alimentá-lo com passes e lançamentos quase inverossímeis. Foi assim durante muitos anos no futebol brasileiro. Gérson, um maestro, ditando orquestras no Flamengo, depois no Botafogo, no São Paulo e, por fim, no seu amado Fluminense.

Ah, claro! Na seleção brasileira, Gérson foi maestro também, e da superação, sobretudo. Aprendeu a dominar o temor. Era impressionante a tranquilidade que passava aos companheiros e treinadores. Acho que muito daquela Jules Rimet que o Capita levantou foi banhada mais pela calma do Gérson que pelo ouro maciço. Pouco antes da estreia na Copa do Mundo de 1970, estava machucado. Até mesmo o médico Lídio Toledo achava que Gérson seria cortado mais por abatimento que propriamente pela contusão. “Se eu perguntar hoje ao Gérson se ele está bem, ele me dirá que sim, mas não aguentará dez minutos de jogo, assim como o Rogério (do Botafogo, que acabou cortado). Entendem a diferença de estar bem e estar em condições de jogo?”. Mas o “Canhota” estava bem. Muito bem. Fez até gol na Copa e foi o indiscutível cérebro do escrete. Após a jornada épica no México, o São Paulo o contratou ao Botafogo, cuja torcida tão apaixonadamente envolveu-o. Não para menos. Foi campeoníssimo no alvinegro. Imagine jogar ao lado de cobras como Jairzinho, Roberto, Sebastião Leônidas, Paulo Cézar Lima…

Gérson sempre foi muito bem cercado por outros craques em todos os times que defendeu. No Flamengo, imagine uma meia com ele e Carlinhos “Violino”? Era fenomenal. No São Paulo, os uruguaios Forlan e Pedro Rocha e o centroavante Toninho Guerreiro. Um time memorável. No Fluminense? Ora, no seu tricolor, no seu idolatrado tricolor, Gérson teve craques aos montes também, verdadeiros “aviões” em campo. Avião, sim, avião. Não podíamos se esquecer disso. Gérson tem (ou pelo menos tinha nos tempos de jogador) pavor das aeronaves que pululam o céu. Foi motivo, inclusive, de piada do Henfil, que desenhou engraçados cartuns “denunciando” o medo do Canhota de voar. O medo — deixemos claro — era só de avião, porque com cartolas mal-intencionados a relação era direta e pragmática. Sem tergiversação. Por onde passou, Gérson teve problemas de relacionamento com dirigentes. Mas tinha lá suas razões. Tentavam passar-lhe a perna em pagamentos, bichos e etc.. Foi assim em todos, ou praticamente todos os clubes. Gérson tornava pública a indignação com os dirigentes, dizia que não entraria em campo se não pagassem o que deviam e, como resposta, ouvia que era um cara “antipático”, “rabugento” e “intratável”. Alguns jornalistas faziam coro ao discurso covarde de cartolas. Gérson não perdia a linha, mas a língua sempre foi afiada e a palavra bem emendada, tanto que hoje é um comentarista justo e preciso. Para ele, eram poucos os dirigentes verdadeiramente humanos, como Renato Estelita, do Botafogo. Disse isso ao Jacinto de Thormes. No final da carreira, emendou a seguinte reflexão: “Engraçado. Esses caras que criticam poderiam, de vez em quando, perder um tempinho e olhar o que realmente merece ser olhado. Eles metem o pau na gente, danam a falar mau, mas, quando a gente para de jogar, eles nos esquecem, ninguém mais se lembra de ninguém. Como não se lembraram de Veludo (ex-goleiro do Fluminense), que morreu com pneumonia nos dois pulmões; como não se lembram de Ipojucã (ex-meia do Expresso da Vitória vascaíno), que está doente; e como não se lembram de Garrincha, que, se não arrumasse um emprego, estaria muito mal de vida. É por isso, amigo, que eu aproveito, tiro tudo o que posso do futebol agora, nessa faixa entre os 18 e 33 anos, porque, amigo, quem não aproveita fica mal, fica esquecido, arrasado.”

Por isso que, neste dia 11 de janeiro, aniversário do Canhota, lembramos do nosso Gérson, o ídolo que jamais será esquecido, que sempre teve coragem para jogar futebol e, sobretudo, falar verdades. Sempre disse aos repórteres: “Alguém, algum dia, tem de ter coragem de falar a verdade. Se você tem de publicar, eu tenho coragem para dizer”. Esse é o Canhota de ontem e de hoje, está certo?!

AMÉRICA, JOÃO CABRAL E EU

por Leandro Paulo Bernardo

No encerramento de 2015, os olhos do mundo futebolístico ficaram abertos para a decisão do mundial interclubes entre Barcelona e River Plate. Lógico que também estava aguardando esse embate, a eterna luta quixotesca sul-americana contra os “moinhos de ventos” europeus. Todavia, o quê provocou as minhas legendas oculares foi uma simples notícia vinda do Recife.

O tradicional América apresentou o seu elenco de 2016 em sua tradicional sede na estrada do Arraial, local que por muito tempo está alugada a um colégio particular e que viveu momentos de angústia com o leilão da sua sede, à qual chegou a se adquirida por uma rede de lojas de eletrodomésticos e posteriormente embargada pela justiça. Torço incondicionalmente pelo Santa Cruz, mas qualquer notícia do mequinha e sua sede causa um imenso valor simbólico em mim. O maior torcedor do clube, o escritor João Cabral de Melo Neto, faleceu em 1999. Nesse ano estava prestando o meu primeiro vestibular e todos os professores “cravavam” que iria cair alguma questão sobre o autor no vestibular.

Eu tinha saído da zona da mata com quinze anos de idade para tentar “ser Doutor” na capital. Com um grande sacrifício dos meus pais, meus dois irmãos e eu morávamos em um pequeno apartamento alugado na rua do Príncipe. Graças às aulas de literatura no colegial, passei a associar minha “batalha” com as poesias dos gênios pernambucanos. Li o poema do primo de João Cabral, Manoel Bandeira e logo pensei; Esse cara teria inveja de mim, pois moro na rua do Príncipe, vizinho da rua do Lazer e do Sossego, paralelo com a rua do Sol e da Aurora. Apaixonei-me pela obra “canavieira” do meu conterrâneo Ascenso Ferreira e pirei ao conhecer a “morte e vida Severina”.

No colégio identificava-me com o pessoal da mata, do sertão e do Cariri cearense, que lutavam por suas vidas futuras e mesmo com a severidade do vestibular, possuíamos uma determinação do “Severino”. Eu tinha um amplo conhecimento desportivo, porém não me identificava com o curso de Jornalismo (achava que seria a personificação do “gauche” do Drummond), então optei pela vida profissional na área de saúde. Eis que o local da minha prova seria no colégio Dom Vital em Casa Amarela, à qual necessariamente teríamos que passar pela Estrada do Arraial. Dentro do ônibus coletivo senti um imenso simbolismo ao passar pela sede do América, parecia um adeus, uma transição do menino que respirava futebol para um homem que transformaria os sorrisos das pessoas.

Venci aquele vestibular (com uma questão de física baseada num lance do Rivaldo) e a luta acadêmica, tornei-me Odontólogo, mas o futebol ainda pulsa em minhas veias. Recentemente passei a escrever para alguns sites de futebol, tenho zilhões de histórias mesmo sem ser formado em jornalismo. Talvez a alma daquele menino que amava a Supercopa e as transmissões da Band, junto com aquele adolescente que descobriu a literatura e a outra versão do futebol com o Grandes Momentos do Esporte tentem balançar o pensamento desse dentista adulto.

Tenho roteiro para cinema, livro pronto, histórias para contar…tudo sobre futebol. Mas o mundo ainda precisa do meu labor, especialmente na bicentenária Brejo da Madre de Deus, da qual João Cabral descreveu em um belo poema sobre a trajetória do Rio Capibaribe, assim como o futebol ainda precisa do amor e da poesia erradiado por clubes como o América. João Cabral de Melo Neto sonhava em ver seu mequinha grande novamente, talvez ao recuperar sua sede, o clube possa novamente sonhar. Em junho de 2015, a sede do América foi classificada como um Imóvel Especial de Preservação (IEP). Com isso, o prédio do clube centenário de Casa Amarela não poderá ser demolido ou sofrer alterações que modifiquem sua estrutura original.

Dentro de campo o clube está na segunda divisão estadual. Em 1990 disputou pela última vez uma série B… só que era a nacional Ficou num grupo com meu Santinha, Central de Caruaru (cidade à qual resido atualmente), do maior clube da região quilombola; Capelense (próximo da linda Quebrangulo de Graciliano Ramos) e dos menestréis CRB e CSA.

Boa sorte ao mequinha, que seus sonhos possam ir além das margens do Beberibe e do Capibaribe, consiga navegar por mares nunca antes navegados. Que os caminhos da estada do Arraial tenham ainda o seu verde irradiando os horizontes para Casa Amarela. Sua luta possa ser um novo “Dom Quixote” para um futebol atual sem poesia, sem cor, sem sonhos, sem lares afetuosos.

APENAS PARA NÃO SEREM ESQUECIDOS

por Zé Roberto Padilha

Jogava na Seleção Carioca de Máster, em 1993. E o Brasil disputava as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994. Após a partida em Mariana-MG, onde o Marinho, ex-Bangú, arrebentou com o jogo, fomos jantar no hotel antes de voltar ao Rio. A televisão transmitia Brasil x Bolívia, jogado lá nas alturas, e à sua volta se aglomeravam torcedores, jogadores, funcionários e hospedes. Quando a Bolívia marcou o seu gol, dois gritos surgiram lá do fundo do salão. Seriam bolivianos?

Não, eram Marco Antônio e Brito, tricampeões mundiais, que torciam por eles. Ninguém entendeu nada, mas como todos eram gratos pelo que fizeram por trazer a posse definitiva da Taça Jules Rimet, ninguém se manifestou. Muito menos, aprovou.

Já dentro do ônibus, procurei sentar perto de uma dessas feras para descobrir a razão. E ambos foram sinceros e visionários: “Não torcemos contra o Brasil. Torcemos para não sermos esquecidos.”

De fato, em vinte e três anos de insucessos seguidos, em cinco edições de Copas do Mundo, eles eram sempre lembrados antes da bola rolar. Félix, Piazza, Carlos Alberto, Everaldo, por onde estivessem, o Globo Esporte dava um jeito de encontrá-los. E as novas gerações ouviam as histórias de um grupo que conquistou o que nenhum outro conseguira mais alcançar. E tinha cachê. E reconhecimento.

Um ano depois, veio o tetra. Pior ainda para eles, alcançamos o penta. E nunca mais o Tino Marcos foi saber onde estava o “furacão” daquela edição, o Jairzinho, único jogador que fez gol em todas as partidas de uma Copa do Mundo. Já não dava mais Ibope porque “a memória do torcedor, telespectador, é mais fraca apenas que a razão que sobrou do seu fanatismo. É fraca, mas como dói…!”.

Desta safra maravilhosa, símbolo absoluto do futebol-arte que encantou o mundo, ousada e revolucionária por colocar em campo um ataque formados pelos melhores camisas 10 do país (Jairzinho, Botafogo, Tostão, Cruzeiro, Pelé, Santos, e Rivelino, Corinthians) alguns já se despediram de nós. A defender sua efeméride apenas os proprios atores , Paulo César Cajú, com suas crônicas, o Gérson, ao microfone, e o Rivelino, quando de suas intervenções em mesas redondas.

Agora, em 2020, o tricampeonato brasileiro de futebol completa 50 anos. Que busquem o Marco Antônio, e o Tostão, por onde andará nosso doutor? E o Clodoaldo, aquele maravilhoso cabeça de área, virou treinador? Dá palestras?

São todos heróis nacionais. Imortais e insubstituíveis por qualquer outra conquista. Que se faça justiça e, novamente, os recoloquem no lugar mais alto da história e da memória do nosso futebol. Eles merecem.