O AMERICANO DE SANTO CRISTO

por Paulo-Roberto Andel

Naquele tempo os times só conseguiam dinheiro se jogassem. A arquibancada era a principal fonte de receita financeira. E por isso, em plena Copa do Mundo de 1982, com a Terra inteira olhando para Sócrates, Falcão e companhia, o Maracanã abriu várias vezes para as partidas do Torneio do Campeões de 1982, praticamente uma versão reduzida do Campeonato Brasileiro.

Gostando de futebol e querendo ver outras partidas além das do meu Fluminense, o que me restava? Administrar a mesada e dividir direitinho para poder ver o máximo de jogos na geral, o setor mais popular e barato do Maracanã. Foi o que fiz.

Além do Flu, vi também o Vasco num 0 a 0 com o São Paulo. Jogo ruim para os vascaínos num raro domingo à noite – antigamente só no Sul é que se tinha partidas neste horário -, vaias e um pênalti perdido pelo poderoso artilheiro Roberto Dinamite, cuja cobrança vi atrás do gol, bem de pertinho como a geral permitia. Se era difícil enxergar os lances, por outro lado a gente tinha a sensação de que fazia parte do jogo, de que estava dentro do campo. Quando o gol saía, lá estava a gente na televisão feito os figurantes mais felizes do mundo.

Eu gostava do America. Gostava bastante. Talvez fosse meu segundo time, talvez eu tivesse ficado encantado pelo bandeirão vermelho que abriram num empate com o Flu em 1979. E então veio um jogo contra o Atlético Mineiro, decisão de vaga na competição.

Tinha um garoto que era fanático pelo America. Estava sempre com sua camisa e escudo rubros, bandeira na mão, boné e radinho. Gostava de ficar na geral entre o escanteio invertido à direita da Tribuna de Honra e a primeira trave. Num jogo vazio nos conhecemos e vimos algumas partidas juntos. Eu tinha treze anos, ele já devia ter uns dezesseis por conta do bigodinho que usava. E torcia, torcia, torcia demais. Eu achava bacana que ele torcesse tanto por seu time, que não ganhava títulos há tempos, era bonito aquilo. Com o tempo, entendi que todos querem ser campeões mas torcer não tem a ver com a obrigação de títulos e sim com a paixão.

Oi. Beleza? Legal você estar aqui. Vamos torcer. Sangueeeeeee!

Jogo duro, pouca gente, frio de domingo. Quando as partidas começavam às cinco da tarde, geralmente o segundo tempo tinha cara de noite. Não foi diferente.

Meu amigo com caras e bocas de sofrimento atroz, eu torcendo pelo America, por ele, pelas pessoas que ali estavam. O Flu ia jogar noutro dia, podia esperar. Ali era tudo ou nada para o Diabo da Campos Sales. Zero a zero, zero a zero. Zero a zero.

No último minuto, aconteceu um bate-rebate na área. Alguém furou. A gente estava no lugar de sempre: escanteio invertido à direita da Tribuna. Elói chutou. Francisco Chagas Eloia, não esqueço o nome. Gol. Gol! Gol de Elói no último minuto, America classificado.

Meu amigo me deu um abraço, outro e começou a chorar. Eu nunca tinha visto um garoto chorar de alegria, nem eu mesmo tinha chorado. Chorou muito e gritou muito quando o árbitro logo encerrou o jogo. Foi uma lição para mim: eu me sentia tão triste porque o meu time mal tinha dois anos sem título e, ali, o meu amigo que nunca tinha visto uma volta olímpica mostrava todo o seu amor pelo seu grande clube. Então aprendi que, no futebol, títulos são importantes mas não são eles que determinam o amor de alguém por aquele jogo fascinante que, há dois séculos – e desde muito antes – mexe com a alma da gente pelo mundo inteiro.

Havia pouca gente no Maracanã, mas lembro das pessoas gritando muito na saída, tanto no corredor soturno da geral quanto na rua. Trocamos outro abraço. Ele me agradeceu porque via os jogos sozinho e, segundo sua opinião, quando nos conhecemos, eu tinha trazido sorte para o nosso America. Eu devia ter contado a ele que era Fluminense, mas acabei não falando. Então nos despedimos e ele seguiu para a estação de trem, para depois chegar em Santo Cristo. Estava muito feliz. Qual será seu nome? Não sei dizer.

Virei à direita na Avenida Maracanã e, quando passei pela majestosa Estátua do Bellini, quase não havia gente, exceto um vendedor de cachorro quente e umas três pessoas. Então resolvi fazer um lanche antes de atravessar a rua, pegar o 434 e fazer uma viagem até Copacabana.

O America seguiu em frente e acabou campeão, Campeão dos Campeões. A Seleção, que era o grande assunto daquele Brasil, acabaria eliminada pela Itália. Ainda voltei muitas e muitas vezes à geral, aí praticamente só pelo meu amor tricolor. Um dia, a força da grana e da ganância destruiria o palco dos meus sonhos de garoto.

Tomara que meu amigo americano de Santo Cristo continue vivendo aquele sonho permanente do futebol, o choro, o gol. As coisas estão difíceis para o America mas o sonho não pode morrer. Estão difíceis para o futebol brasileiro na verdade. O Maracanã era o sonho de dois garotos abraçados, que nem precisavam torcer pelo mesmo time para saber o que é que um jogo significava.

Lembro dele indo para a estação de Derby Club. Faz muito tempo.

Nunca mais o vi.

OS CINCO PERSONAGENS DE FLAMENGO 2 X 1 VASCO

por Zé Roberto Padilha

1) Fernando Miguel. No meu tempo de jogador tinha um goleiro, no Fluminense, Jorge Vitório, que era dono de um vigor físico impressionante. Mora, hoje, em Volta Redonda, é amigo da gente e passa bem, obrigado. Mas quando a bola era alçada sobre sua área, mostrava que não era por acaso que, ao contrário de todos nós, só a ele era permitido usar as mãos. Saia socando a bola e quem mais ousasse se aproximar dos seus voos. Uma pena que o goleiro vascaíno não o tenha visto jogar, sabe quando ele perderia uma dividida na sua área com o Bruno Henrique, que só tinha a ponta da chuteira, e ele todos os braços e mãos? Daí perguntam ao Petkovic se ele falhou. E no lugar da verdade, o corporativismo, o receio de um profissional julgar um companheiro de profissão: “Acho que ele não falhou na jogada!”. Pet foi outro que não viu João Saldanha comentar um partida com a coragem e tesão que faltaram a ele e ao goleiro vascaíno. Tão cuidadoso na dividida do gol que decidiu a partida, Fernando Miguel parecia que ia devolver uma peteca.

2) Thiago Maia. Quando inventaram a lei do impedimento, a melhor de todas porque até nas peladas tinha um gordinho que não voltava para marcar e ficava colado aos goleiros, os grandes jogadores inventaram a vacina contra ela. Num simples olhar, Gérson para Pelé, Rivelino para o Gil, para superá-la o lançamento partia no exato momento em que o atacante se lançava. Numa sincronia perfeita que não há VAR que consiga impedir a beleza do lance. Ontem, Thiago Maia e Bruno Henrique redescobriram o movimento perfeito entre o arco e a flecha rumo ao alvo. Parabéns, que jogador esse Thiago Maia. Parece que na Vila Belmiro, de Robinho, Diego, Neymar, sobrou um resquício de sua majestade que se incorpora no futebol desses diferenciados meninos que revela.

3) Gerson. Nem Jesus, carregando sua cruz rumo ao calvário, muito menos Jorge Jesus, cujo calvário são os jogos do Benfica, escalariam o Gerson na única posição em que ele teria dificuldade para jogar. Exímio organizador de jogadas, dono de uma visão global da partida, escalá-lo no lado direito, todo torto, sem velocidade exigida para a função, foi uma aberração. Até ele brigou consigo mesmo ao tentar fazer o que não poderia. Aí quando entra o Michael, que tem as características ideais para jogar por ali, o treinador tira o Gerson. Das duas uma: ou o treinador faz um curso de português intensivo, ou os atletas rubro-negros aprendem espanhol. Não estão se entendendo.

4) Lincoln. Não há, na história do futebol brasileiro, quem sabe do futebol mundial, um jogador que tenha tido tantas chances em um grande clube como ele. E não há precedentes de alguém que tenha desperdiçado todas elas. Sai técnico, entra técnico, este menino, que deve ter o maior dos empresários, está sempre entrando mal no segundo tempo. Já que no primeiro tempo já provou sua dificuldade em começar jogando. Ou quem comprou seu passe espera uma mágica, do Arrascaeta, por exemplo, deixando-o livre debaixo do gol com o goleiro batido, para poder revende-lo e recuperar um erro de avaliação.

5) O time do Vasco é limitado, porém, muito esforçado. Há de ser respeitada a luta incansável e o oportunismo de dois argentinos, mas o Ramonismo foi tirado da cartola de um grande profissional que os maus amadores, os eternos cartolas, tiraram do comando antes da hora para se eximirem de tanta bobagem.

ME DÁ UM AUTÓGRAFO?

por Paulo Roberto Melo

Minha esposa conta, que quando ela era menina, umas primas do Paraná, sabendo que ela morava no Rio, perguntaram se ela encontrava os artistas da Rede Globo, passeando pela rua. E minha esposa teve que explicar que, apesar de ser moradora da Zona Sul, o Rio de Janeiro era muito grande e os artistas não frequentavam os lugares de forma tão exposta (naquela época) a ponto de serem encontrados facilmente, e essa explicação certamente causou uma certa decepção.

Pois bem, em 1978, com meus doze anos, eu também nunca havia encontrado alguém famoso. Aliás, na verdade, houve uma vez, sim. Foi antes de 78, eu ainda era bemcriança, e estava com meu pai, indo para a praia, no ônibus da linha 413 – Muda/Copacabana, quando vimos o Jorge Ben (que mais tarde viraria Jorge Benjor). Meu pai o reconheceu e disse no meu ouvido: “Olha, aquele cantor da música do Flamengo!” (“Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa…”) Alheio a paixão clubística do Benjor, eu o olhava de forma estranha, pensando em como era possível alguém famoso andar de ônibus. Mas, enfim, eram outros tempos…

Voltando a 1978, confesso que o meu desejo não era encontrar artistas de novela. Os que povoavam o meu imaginário eram os artistas da bola, os jogadores! O Rio de Janeiro, onde morava e moro até hoje, era um celeiro de craques, espalhados nos quatro grandes clubes (nessa época, o América já começava a bambear). O Fluminense tinha Wendell, Edinho, Mário, Pintinho, Nunes e Fumanchu. No Botafogo jogavam Rodrigues Neto, Osmar, PC Caju, Mário Sérgio, Mendonça, Gil, Dé e Manfrini. O Flamengo começava a montar o elenco mais vencedor de sua história, com Raul, Rondinelli, Júnior, Andrade, Zico e Tita.

Já o Vasco, manteve a base do time campeão carioca do ano anterior e, contratou reforços. Como bom vascaíno, eu recitava essa escalação como um poema bem decoradopara agradar uma namorada (vascaína): Leão, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio; Zé Mário, Zanata e Dirceu; Wilsinho, Roberto e Paulinho. Com tantas estrelas desfilando pelos castigados gramados cariocas de antigamente (imaginem o que esses jogadores fariam, nos bons gramados de hoje em dia…), a idolatria de um menino de 12 anos, gordinho e de óculos, atingia níveis estratosféricos.

Convém lembrar, que ter 12 anos em 1978 não era algo tão simples. É claro que alguns vão dizer que a infância na década de 70 era uma coisa maravilhosa, bola de gude, bola de meia, e que com menos tecnologia, as brincadeiras eram muito mais divertidas e tal. Mas para mim, que morava em um edifício de uma rua movimentada na Tijuca, com irmãos bem mais velhos e pais trabalhando em horário integral, os dias eram de um vazio imenso.

Dessa forma, o que preenchia as minhas horas era mesmo o futebol. Não me queixo. Foi um tempo bom. Os craques jogavam aqui no país, a rivalidade era sadia. Um dos gritos de guerra dos estádios era (pasmem!): Ô, ô, ô, ô, ô! Roberto é craque, o Zico é um cocô!

Eu procurava ler tudo e assistir a tudo que dizia respeito a esportes em geral e ao futebol em particular. Como nessa época eram raros os jogos transmtidos pela TV, eu esperava para ver os gols do Fantástico e depois mudava de canal para assistir a alguma mesa redonda. Na TV Bandeirantes, havia o programa Bola na Mesa, com craques do jornalismo esportivo debatendo a rodada do fim de semana do campeonato carioca: Sandro Moreyra, João Saldanha, Luiz Lobo, Márcio Guedes e, comandando os debates, Paulo Stein. Quando terminava o programa, começava o videoteipe do jogo daquela tarde no Maracanã, muitas vezes narrado muitas vezes, por…Galvão Bueno. Havia mesa redonda também na TVE, com Luiz Orlando, Luiz Mendes, Sérgio Noronha, José Inácio Werneck e Achiles Chirol. O videoteipe nessa emissora tinha narração do José Cunha (“Limpa, tá lááááá!!!”) e algumas vezes, do Januário de Oliveira (“Eeeeeee o gol!”; Cruel, cruel, muito cruel”).

As matérias de todos os clubes que saíam no jornal O Globo eram lidas por mim, diariamente. Às segundas-feiras, a capa cor de rosa do Jornal dos Sports sempre vinha, com uma manchete pitoresca e bem humorada sobre o resultado do clássico do domingo. E como não podia deixar de ser, aguardava ansioso pela terça-feira, dia que saía a Revista Placar, que, lá em casa, começou a ser colecionada pelo meu irmão Carlos Eduardo desde o seu início nos anos 70, e continuada por mim, até meados dos 80.

Aqui vai um breve parêntese dedicado um à revista Placar. Assim como eu e meus irmãos, ela formou a cultura futebolística de várias gerações. Suas matérias tratavam não apenas dos jogos dos campeonatos mas também contavam a vida pessoal dos jogadores, com uma abordagem humana, focalizando seus sentimentos, sucessos e fracassos. Foi a leitura das páginas da Placar que, construíram em todos os que a liam a certeza de que há algo mais profundo no futebol. Muitas das minhas ideias sobre os esportes foram moldadas pelas palavras de Juca Kfouri, Carlos Maranhão, Marcelo Rezende, Lemyr Martins (que cobria a Fórmula 1 de forma magistral!),entre tantos outros mestres da reportagem.

Nos intervalos disso tudo, claro, eu ia ao colégio, estudar e… discutir futebol com os colegas. Ao menos para mim, em 1978, assim, caminhava a humanidade…

Foi justamente com dois desses colegas, um flamenguista e outro tricolor, que eu caminhava pelos corredores de uma Galeria Comercial na Tijuca, quando um acontecimento mágico marcou minha vida de esportista. Alheio às bobagens que um dos colegas falava, meus olhos avistaram um jogador de futebol. Ele não estava em páginas de jornais ou revistas, nem nas mesas redondas dos programas de futebol da TV. Ele estava ali, em carne e osso! Não era o Roberto Dinamite, nem o Zico, nem o Edinho, nem o o Mendonça. Era o grande Zé Mário, volante do Vasco naquele ano e campeão carioca em 1977!

Interrompendo a fala do meu colega, eu disse trêmulo de emoção: “Olha, o Zé Mário!” Apesar de ter jogado no Flamengo e no Fluminense, antes de vestir a camisa do Vasco, meus dois colegas demonstraram toda a sua vasta ignorância ao não reconhecerem o Zé Mário, ali, perto da gente, ao vivo e a cores. Deixei de lado o riso abobalhadodos dois, um respondendo ao outro sobre não sei o que que havia acontecido atrás do armário, e, caminhei em direção ao jogador, como que hipnotizado, e me coloquei na sua frente, barrando a caminhada que ele fazia junto com a sua esposa. Eu não sabia o que fazer, nem o que falar, mas estava ali, diante de um jogador de futebol em carne e osso, sem a distância que separa a arquibancada do campo. A esposa dele se afastou discretamente e foi ver uma vitrine, deixando o Zé Mário sozinho na minha frente. Ele sorriu, entendendo o peso da minha timidez:

-Oi! Tudo bem?

Se fosse hoje, eu sacaria um celular e faria uma selfie, postando-a em todas as redes sociais logo em seguida, porque, apesar da pouca idade, certamente eu já frequentaria as mídias, afinal essa é uma das melhores brincadeiras do nosso tempo. Mas em 1978, com doze anos, eu pedi apenas:

– Me dá um autógrafo?

Era só isso que eu queria. A assinatura dele em um pedaço de papel. Só isso bastava para eternizar aquele momento. Entreguei a ele uma folha de papel, rasgada de um caderno.

– Como é o seu nome?

– Paulo Roberto. – eu respondi.

Ele pediu a minha mochila e apoiando o papel nela, escreveu algo mais do que simplesmente o seu nome. Enquanto escrevia, perguntou:

– O que você quer ser quando crescer?

Eu não precisava pensar muito para responder uma pergunta dessas:

– Jogador de futebol.

O Zé Mário olhou aquele garoto gordinho, de óculos de lentes grossas e dando mais um sorriso, disse:

– Legal! Não se esqueça nunca de que pra ter sucesso é preciso treinar muito.

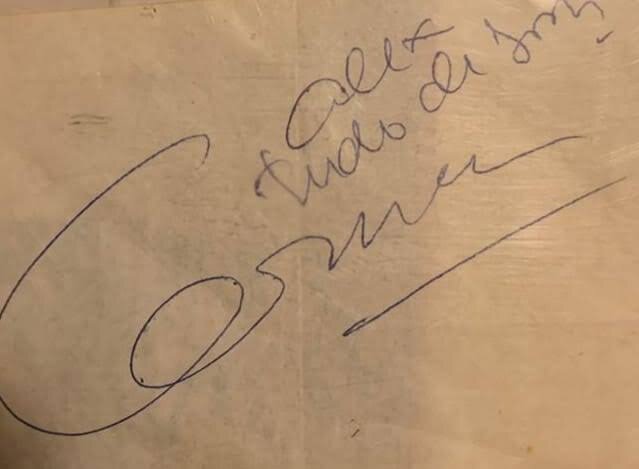

Ele estendeu o papel de volta para mim, fez um carinho na minha cabeça, na época ainda com fartos cabelos ondulados que nenhuma pista davam de que cedo me abandonariam, e continuou o seu passeio. Depois de acompanhar seus passos, olhei para o papel e nele estava escrito: “Ao Paulo Roberto, com carinho do amigo Zé Mário.”

Não me tornei jogador de futebol. A vida me levou para as salas de aula e para as palestras. Passados 42 anos e algumas mudanças de endereço, eu não tenho mais a folha com o autógrafo do Zé Mário e também nunca tive nenhuma foto com ele. Tenho comigo, no entanto, alem brança que a magia de um autógrafo de um craque pode provocar em um garoto apaixonado por futebol. Aquelas palavras simples que foram escritas naquela tarde ficaram gravadas definitivamente no meu coração.

PS. Este texto é dedicado ao Museu da Pelada, quealia tão bem a paixão de torcedor ao jornalismo. Vida longa ao nosso Museu!

SHOW DE HORRORES

:::::::: por Paulo Cézar Caju ::::::::

Nesse fim de semana, o VAR nos proporcionou um show de horrores. Já não basta o torcedor estar frustrado com a qualidade das partidas e o VAR ainda consegue piorar tudo. Várias vezes, escancaradamente, quiseram interferir na decisão do árbitro e em algumas, como no pênalti marcado para o Fluminense, conseguiram. Algumas mãos dentro da área foram marcadas e outras não, zero de critério. Os próprios analistas da Central do Apito, da Globo, entraram em desacordo com as decisões dos árbitros. E sem falar nessa história de anular gol por meia unha. Isso pode funcionar para tênis, vôlei, mas para futebol não tem nada a ver. Que coloquem pelo menos um corpo à frente, mas do jeito que está é injusto.

“PC, O VAR é uma máquina de forjar resultados”, reclamou comigo o flanelinha que trabalha em frente ao meu prédio. Na Europa, não é assim, mas no Brasil a população desconfia de tudo, afinal aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) manda libertar o traficante mais perigoso do país. É realmente uma pena, mas a realidade é essa. No Brasil, as torcidas organizadas continuam agindo impunemente, já invadiram o treinamento do Figueirense, já agrediram jogadores do Corinthians e, agora, pedem a cabeça de Vanderlei Luxemburgo, a tal da Mancha Verde.

Nesse país, um técnico como Mano Menezes, que já foi de seleção brasileira e que deveria ser um líder, uma referência para os jogadores, chama um árbitro de “vagabundo” sem qualquer constrangimento. Isso é uma vergonha para as cores do Bahia. Mano deveria ser punido. Mas aqui é o país do vale-tudo e só por conta disso o ex-presidente do Cruzeiro continua solto por aí, circulando com o seu carrão, mesmo após ter quebrado o clube, que nessa última rodada sequer conseguiu vencer o Oeste, último colocado da Série B. Na verdade, os dirigentes que detonaram com o patrimônio de Portuguesa, América e tantos outros continuam na área. No futebol, ninguém é preso.

Não por acaso, a audiência em outros esportes está crescendo. O NBA fatura cada vez mais e olha que o público é bem menor. Isso chama-se organização. Na sala de um amigo meu, seus dois filhos jogavam FIFA e achei curioso porque a narração e os comentários eram feitos por profissionais, como Silvio Luiz e Caio Ribeiro. “PC, em poucos anos o E-Sports terá mais público do que o futebol profissional”, profetizou o pai dos meninos, especializado em tecnologia. Não duvido, afinal a dupla jogava no exato horário de Brasil x Bolívia, jogo em que os comentaristas vibraram com a atuação da seleção e chegaram a chamar de atuação de gala, mesmo sendo contra um time de funcionários públicos bolivianos. Esse país é muito estranho.

UM FELIZ ANIVERSÁRIO PARA BONSUCESSO E SÃO CRISTÓVÃO

por André Luiz Pereira Nunes

O dia 12 de outubro é mais do que especial. Além de homenagear a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, aniversariam duas tradicionais agremiações do Rio de Janeiro: Bonsucesso Futebol Clube e São Cristóvão de Futebol e Regatas. A julgar pela atualidade, não há muito o que comemorar. O Rubro-Anil da Leopoldina se encontra na Série B1, a segundona do Campeonato Estadual, enquanto os Cadetes na Série C, correspondente à quarta divisão, o último nível do futebol profissional do Rio de Janeiro. Nos últimos dias imagens da sede, localizada na Avenida Teixeira de Castro, viralizaram nas redes sociais ao mostrarem a fachada do clube bastante deteriorada. É sabido que a agremiação leopoldinense vivencia uma grave crise política. Situação e oposição se digladiam pelo controle do clube. Nos últimos dias os combates se acirraram, visto que as eleições ocorrerão no fim do ano. No que tange à atual campanha, no momento, a equipe se situa na quinta colocação do Grupo B, ora liderado pelo Nova Iguaçu, com o seguinte retrospecto: Em 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, reunindo 6 pontos ganhos.

O clube rubro-anil foi criado em 1913 por meninos entre 12 e 16 anos, os quais eram praticantes de peladas da região. No ano seguinte já conquistava o seu primeiro título, o de campeão da Liga Municipal. Sem dúvida, o maior feito foi ter sido finalista do Campeonato Carioca de 1924, quando capitulou diante do Vasco. Em 1933, terminaria a competição com o mesmo número de pontos do Gigante da Colina, terceiro lugar, à frente de America e Flamengo. No mesmo ano participou do primeiro Torneio Rio-São Paulo, ficando na dianteira dos clubes paulistas de pequeno porte. No Rio goleou São Paulo e Corinthians, por 5 a 4 e 3 a 0, respectivamente. Com 7 títulos, é o maior vencedor da Segunda Divisão do Campeonato Estadual, além de campeão da Copa Rio de 2019. Em 1980 e 1983, participou da Taça de Prata, certame equivalente a atual Série B do Campeonato Brasileiro. Não disputa a elite do futebol fluminense desde 2018, quando foi rebaixado pela última vez.

O São Cristóvão, por sua vez, foi criado a partir da fusão do Club de Regatas São Christóvão, fundado em 12 de outubro de 1898 e que só disputava competições náuticas, e o São Christóvão Athletic Club, surgido em 15 de julho de 1909. A união ocorreria a 13 de fevereiro de 1943. O seu maior êxito é, sem dúvida, a conquista do Campeonato Carioca de 1926. Com uma campanha memorável, alavancou quatorze vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em dezoito jogos, goleando adversários expressivos, como Flamengo (5 a 0 e 5 a 1), Fluminense (4 a 2) e Botafogo (6 a 3). Um outro grande feito da equipe cadete foi o vice-campeonato carioca de 1934, organizado pela Liga Carioca de Futebol, cujo campeão foi o Vasco, demonstrando que a agremiação no início do século XX, suplantava grandes forças do futebol carioca.

Em 1937, ocorreria uma grande injustiça que ainda não foi reparada. Enquanto disputava o Campeonato Carioca pela Federação Metropolitana de Desportos (FMD), juntamente com Vasco, Botafogo e Bangu, entre outros, aconteceu a pacificação do futebol carioca, então dividido em duas ligas. O São Cristóvão liderava disparadamente e não podia mais ser alcançado pelos adversários, mas a liga acabaria dissolvida abruptamente sem declarar o clube campeão. Até hoje o título daquele ano não foi reconhecido em favor da equipe imperial.

Em 1998, se sagrou vice-campeão da Copa Rio, diante do Fluminense. Desde 1995 que a equipe não disputa a elite do futebol do Rio de Janeiro. Em 2000, integrou pela primeira e única vez o Campeonato Brasileiro da Série C, não conseguindo se classificar à segunda fase.

Em 2020, o São Cristóvão se encontra com as suas atividades esportivas paralisadas, uma vez que em função da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Estadual da Série C do Rio de Janeiro foi cancelado.

A equipe do Museu da Pelada parabeniza Bonsucesso e São Cristóvão pelo passado recheado de conquistas e de muita tradição. Que ambos possam se recuperar e reocupar seus lugares de destaque na elite do futebol fluminense.