O TERNO DO PAULO CÉZAR

por Zé Roberto Padilha

O azar dos nossos gênios da bola, entre eles essa dupla aí, é que tinha na ponta esquerda um não tão gênio assim, mas que prestava atenção em tudo. Talvez pensasse que poderia virar um escritor. E contar toda a magia que viu de perto. Na ponta da sua chuteira.

Estava aí ao lado nesse dia. Paulo Cézar Caju embarcava com a Máquina Tricolor. E chegou trajando esse terno. Toninho Baiano, que foi recebê-lo comigo, não perdeu a oportunidade. “Nossa, Paulo, que terno feio!”.

PC nem deixou quicar:

– É baratinho. Cara é a passagem. Veio dali…

Ai Toninho justificou minha vigília por ali. E pegou de voleio:

– Ainda bem. Isto prova que o mau gosto é internacional!

O certo é que o terno nunca mais apareceu.

Quanto ao futebol era até covardia.

Felizmente, os foras de série, ao contrário do terno, um Cristian Dior, eram nacionais.

O OTIMISTA

por Rubens Lemos

Tive um amigo alguns anos atrás que poderia chamar de otimista. Gostava muito dele. E ele, dos seus patrões. Era incrível, nos divertíamos, quase aos orgasmos, eu e um terceiro comparsa, que me ensinou a gostar das crônicas de Antônio Maria.

E eu me apaixonei por Antônio Maria uns 32 anos depois de sua morte, de infarto no Le Rond Point, em Copacabana, dia 15 de outubro de 1964, de profunda tristeza.

Nunca esqueceu Danuza Leão, seu amor maior, que ele arrebatou de Samuel Wainer, um dos mais completos jornalistas do país para depois sentir o fel da mudança de lugar na fila.

Pois bem, esse amigo, meu e do terceiro amigo, homem bom e homem probo, nos chegava periodicamente:

– Assumiu um novo chefe. E o cara é fantástico. Me adorou.

Havia dito, meses antes, frase igual sobre o titular ora substituído, para surpresa, minha e do terceiro amigo, que, de humor ferino, perdeu a paciência:

– Patrão bom para você é sempre o próximo!

O nosso amigo, de coração e timidez, não fazia o tipo bajulador. Ao contrário. Era talentoso. Mas inseguro. Temia – como eu, um angustiado de barco à deriva, a perda do emprego. E enxergava, nos comandantes, virtudes normais que maximizava, para torná-los afetivos e camaradas.

Pelo talento que tinha, não pela bondade gratuita dos sucessivos chefetes, nunca correu risco de ficar no olho da rua. Olho da rua é uma expressão de esfinge. Rua tem esquina, retas, curvas, mas se há olho, está nas suas fofoqueiras de certificado.

Nas desocupadas e feiosas que estabelecem a geografia da falsidade, criando guerrilhas nas casas alheias, usando – elas, as canalhas de calçolas, na mentira dita ao pé do ouvido e, naqueles tempos mais remotos, nos telefonemas com lenço na boca para disfarçar a infâmia.

Então, o meu amigo, meu e do terceiro amigo, esmerava-se em novas ideias, que, de tão criativas, sensibilizavam os burocratas que o chefiavam. Daí, passava, da relação meramente protocolar, à camaradagem com o superior, seguro de sua postura séria e aflita, sempre projetando o próximo regra-três de paletó lascado atrás, como diziam os veteranos do interior.

Eu e o terceiro amigo observávamos, maliciosos, o esforço do primeiro para transformar medo em mérito, temor em êxito, ansiedade em satisfação pelos justos elogios. Era um profissional competente, não precisava da avaliação sempre positiva dos líderes ou nem tanto assim, sujeitos sisudos que vinham transferidos, por exemplo, de Macapá, no Amapá, para ditar regras em Natal.

Até que veio o Campeonato Paulista de 1993 e o responsável pelo setor do primeiro amigo era Corinthians. Corinthians, não. “Curíntia”. Paulistano nato, de um fanatismo puxado ao humorista Mazzarópi. O Corinthians decidiria com o Palmeiras, há 17 anos na espera de um estadual.

Time por time, o Palmeiras era bem superior. Do meio-para a frente, uma máquina: César Sampaio, Mazinho e Edílson; Edmundo, Evair e Zinho. Na lateral-esquerda, Roberto Carlos e seus iêiêiês potentes de canhota. O Palmeiras, controlando os nervos, venceria fácil.

O Corinthians tinha Neto, o camisa 10 gorducho e bom batedor de faltas e escanteios – apenas -, de estrela. Viola de centroavante, Tupãzinho, o goleiro Ronaldo e o inexpressivo atacante Paulo Sérgio, que terminaria tetracampeão mundial no ano seguinte, na reserva de Mazinho.

Paulo Sérgio é um exemplo daquelas imposições sádicas de técnicos que escolhem pernas de pau apenas para chatear a torcida. Rivaldo jogava muito mais e ficou por aqui.

Na primeira partida, o Palmeiras, rebolou e Viola fez o gol da vitória de 1×0, saindo para espezinhar os rivais imitando um porco. Meu primeiro amigo – soubemos eu e o terceiro -, recebeu safanões eufóricos do corintiano, que cantou o título antecipado uma semana inteira.

Até a decisão do domingo seguinte, o clima de caneco na mão tomou conta da repartição. O chefe cantando os subalternos a apostas. Na finalíssima, o Palmeiras massacrou: 4×0 e campeão líquido, certo e justo.

O primeiro amigo consolou o rabugento chefe: “Foi injusto”. Olhos esbugalhados, o derrotado o chamou a um canto: “Porra nenhuma. Tomamos um olé. Não precisa querer me agradar”. O primeiro amigo, em providência imediata, jogou fora a camisa do Corinthians.

RIVA

texto e ilustração: Marcos Vinicius Cabral

Tenho poucos arrependimentos na vida dos quais não ter tido a oportunidade de ver Rivellino jogar é, sem sombra de dúvidas, uma delas.

Campeão naquele Brasil de 70, onde ele, Jairzinho, Gérson, Tostão e Pelé, maiores camisas 10 de seus clubes à época, estiveram praticando juntos o futebol que é considerado o mais perfeito de todas as vinte uma edições de Copas do Mundo até hoje.

Ninguém ousa discutir isso.

Hoje, no primeiro dia do ano, o craque do Corinthians e do Fluminense completa 74 anos e apenas peço a Deus que conserve por muito tempo os seus dias aqui na Terra.

Ao criador do elástico e um dos maiores 10 do futebol brasileiro de todos os tempos, apenas desejo.

Sim, desejo.

Desejo a Roberto Rivellino o sonho realizado.

O amor humano ao seu próximo e à bola, sua paixão, que nunca morram.

A esperança por dias melhores renovada em dias difíceis.

Para Roberto Rivellino, desejo todas as cores desta vida e a tricolores em especial.

Todas as alegrias que puder sorrir por trás desse bigode.

Todas as músicas que puder emocionar seu coração e transformá-las em lágrimas confirmando que tudo valeu a pena.

Desejo que os seus amigos sejam mais cúmplices e que sua família esteja mais unida ao seu entorno.

Gostaria de lhe desejar tantas coisas em retribuição aos chutes que você deu ou elásticos que aplicou.

Mas nada seria suficiente… então, desejo apenas que você tenha muitos desejos.

Desejos grandes e que eles possam te mover a cada minuto,

ao rumo de seus objetivos no Timão de um navio que vai digressionando por mares revoltos.

Ao Riva, que não puder ver jogar, um feliz aniversário!

ÍDOLO DOVAL

por Elso Venâncio

Aqui no Brasil, Narciso Horácio Doval jogou no Flamengo e no Fluminense. Na Argentina, destacou-se também em dois clubes rivais: San Lorenzo e Huracán.

O gringo tinha alma carioca. O Clarín, principal jornal de Buenos Aires, certa vez abriu a seguinte manchete para falar dele:

“DOVAL É PARA O RIO O QUE PELÉ REPRESENTA PARA O RESTO DO BRASIL”

Com certeza, Doval foi tão ídolo e tão famoso quanto Zico.

O futevôlei, que surgiu em meados dos anos 60 na praia de Copacabana, logo chegaria a Ipanema. Sérgio Noronha, o “Seu Nonô”, vizinho de Doval na Rua Vinicius de Moraes, antiga Montenegro, me disse que nesse esporte Doval exigia que seus jogos valessem dinheiro. E ganhava quase sempre. Hoje, na quadra próxima à barraca do Pepê, na Barra da Tijuca, vários craques como Romário, Djalminha e Edmundo seguem à risca as regras criadas pelo “Diabo Loiro”.

Doval era o Rei de Ipanema e dono absoluto do pedaço que hoje é ocupado por Renato Gaúcho. Tomava café nas padarias do bairro, sempre de graça. Chamava o gerente e falava:

– Cheguei e não tinha ninguém aqui… De repente encheu. Ídolo é atração. Ídolo não paga.

Elba de Pádua Lima, o Tim, foi técnico do atacante na Argentina e responsável por trazê-lo para o futebol carioca. Brilhava na Gávea, por sua raça e talento. Contudo, em 1970, o atacante discutiu com o técnico Yustrich, que queria cortar seus longos cabelos e mudar a sua forma de vestir. Por isso, viu-se obrigado a deixar a Gávea. Acabou sendo emprestado ao Huracán.

Retornou em 1972. Zagallo era o treinador e Doval pôde formar uma dupla histórica com Zico.

Em campo, parecia um leão saído de uma jaula. Mas sabia jogar, tinha técnica e raça incomuns. Sem câmeras de TV – muito menos VAR –, o jogo era bruto. Doval encarava os zagueiros e avisava:

– Vou dar a primeira!

Brigava, xingava os adversários, cavava faltas para Zico cobrar. No Fluminense, fazia o mesmo para Rivellino. Em 1976, marcou de cabeça, na prorrogação do jogo decisivo com o Vasco, diante de 127.052 pagantes que superlotavam o Maracanã, o gol que deu o bicampeonato carioca à “Máquina Tricolor”.

Doval se naturalizou brasileiro. Nas entrevistas, se autoproclamava:

– Nós, brasileiros,…

George Helal, vice de futebol rubro-negro no início da década de 90, sempre recebia a imprensa após os treinamentos. Sala cheia, de repente alguém bate à porta. O dirigente pede para entrar e surge uma cabeleira loira inclinada, com seus pequenos mas marcantes olhos azuis.

– Entra, Doval!

Ele já tinha parado de jogar, mas continuava indo muito à Gávea .

– No… mas tarde yo hablo.

– Pode falar – retrucou Helal.

– Um cerrajero…

– O quê?

Doval indicou com os dedos algo pequeno. Falava rápido, um portunhol difícil de entender…

– Um chaveiro?

– Si, si, como Zico.

Helal se lembrou que realmente tinha feito um personalizado do “Camisa 10 da Gávea” para presentear torcedores, sócios e conselheiros. Zico já era o “Galinho de Quintino”.

– Mas o que coloco? Zico é o Galinho…

De bate-pronto, o gringo respondeu:

– Doval, O Fenômeno!

A gargalhada foi geral, inclusive por parte do próprio.

A noite de 9 de outubro de 1991, particularmente, ficou marcada. O ex-atacante foi convidado para chefiar a delegação rubro-negra num jogo contra o Estudiantes, em La Plata. A diretoria fez o convite com o objetivo de acalmar os adversários, sobretudo a temível torcida argentina. Além disso, se um time brasileiro vencesse lá, o jogo não terminaria bem. Invariavelmente, as partidas acabavam em briga generalizada.

O ônibus da delegação entrou no estádio e o primeiro a descer foi Doval. Calça e jaqueta jeans, com o habitual sorriso e bom humor, me atendeu falando por uns 10 minutos ou mais:

– Passei a ser profissional do futevôlei, desafiava qualquer um. Tinha voltado a jogar tênis, mas gostava mesmo era da praia e das cariocas, as mais bonitas do mundo.

Falou do tempo de ídolo nas Laranjeiras e que quase vestiu a camisa do Botafogo. Só não jogaria no Vasco. O porquê?

– São Januário é longe da praia – explicava aos risos.

Estava de bem com a vida. Lembrou-se da infância do garoto de classe média em Palermo e disse que só vestiu a camisa da seleção argentina uma única vez:

– Aqui me acham indisciplinado.

No jogo, válido pela Supercopa, os argentinos foram violentíssimos, mas perderam por 2 a 0 – gols de Zinho e Gaúcho. O Flamengo deixou o estádio Jorge Luis Hirschi na madrugada do dia 10, já que a polícia retirou, aos poucos e com total segurança, todos os torcedores presentes.

O retorno ao Rio aconteceu na noite seguinte, com chegada marcada para o dia 12, cedinho, no Galeão. Sem Internet, ficamos sabendo pelos jornalistas, no saguão do aeroporto, da trágica notícia: Doval, aos 47 anos, tinha ido a uma boate na noite anterior e por lá teve uma parada cardíaca fulminante na saída.

Era um sábado de manhã. O táxi que peguei estava ligado na Rádio Globo e reproduzia a sua última entrevista. Seus depoimentos se repetiram por diversas vezes ao longo da programação, durante todo aquele dia.

O taxista virou-se para mim:

– Morreu um ídolo.

– De todos nós… – respondi.

Doval faria aniversário terça que vem, dia 4 de janeiro.

Faria, não. Fará.

Afinal, ídolos são sempre eternos.

E Feliz Ano Novo!

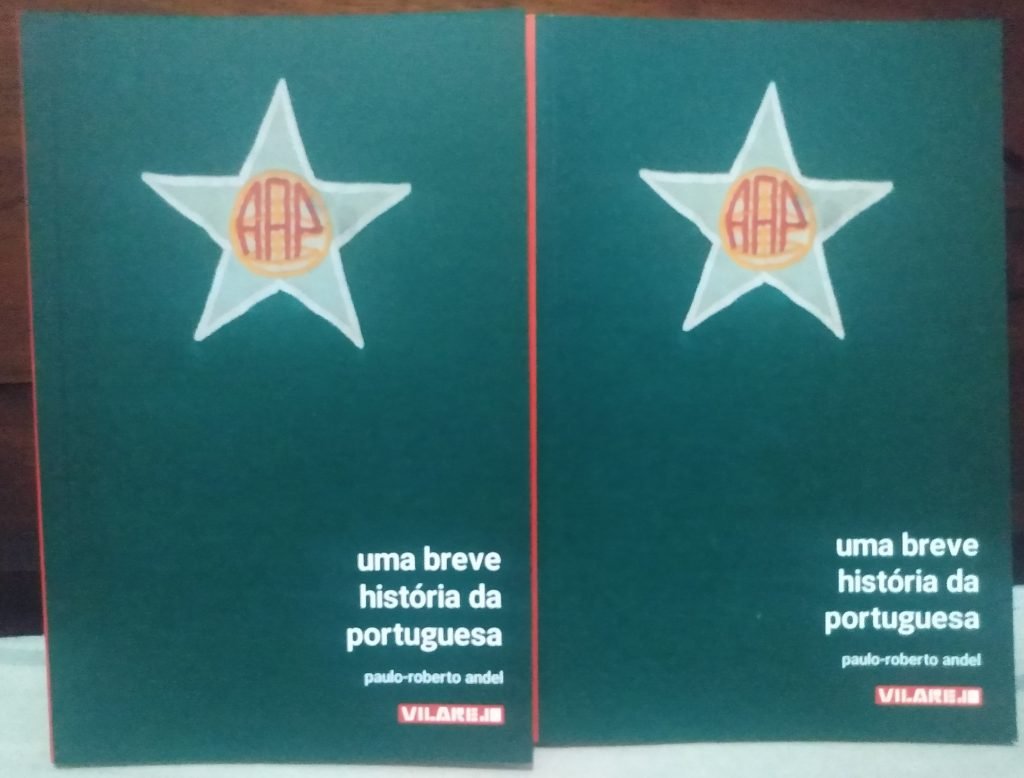

UMA BREVE HISTÓRIA DA PORTUGUESA AGITA FINAL DO ANO

por André Luiz Pereira Nunes

No último dia 17, a Associação Atlética Portuguesa comemorou 97 anos de uma existência repleta de feitos e glórias em sua suntuosa sede, localizada na Ilha do Governador. Na ocasião, foi lançada a obra “Uma breve história da Portuguesa”, idealizada por Paulo Roberto Andel, autor de mais de 20 livros sobre o Fluminense.

A obra, apesar de não ter a intenção de ser uma historiografia, conta com depoimentos, recortes, reportagens e curiosidades sobre a simpática Lusinha Carioca, apelidada de Zebra por aprontar grandes feitos contra os adversários. Uma das vítimas foi o Real Madri, derrotado em pleno Santiago Bernabéu, em 4 de setembro de 1969.

Não por acaso, em 2021, a agremiação promoveu a sua melhor campanha em campeonatos estaduais ao chegar às semi finais da competição. O livro inclusive precisou aguardar o desfecho do certame para poder ser finalizado.

– A Portuguesa realmente merecia esse presente. Fui movido por uma memória afetiva de minha infância e trazer a materialização desse desejo é uma satisfação enorme, atesta Andel.

Entre os depoimentos, talvez um ou outro não esteja realmente em consonância com o tema. Há quem pareça até sequer saber sobre o que está escrevendo, mas o resultado final é extremamente satisfatório. O livro é agradável, envolvente e pode ser sorvido de uma tacada só.

Espera-se que o público adquira esse ótimo exemplar e que iniciativas semelhantes abundem no Rio de Janeiro, pois agremiações como Madureira, Olaria e Bonsucesso têm muita história para ser contada.

Vale relembrar que no início do próximo ano será lançada a historiografia do Andaraí, idealizada pelo escritor e professor Kléber Monteiro e que conta com a nossa humilde colaboração.