O HOMEM QUE NÃO VENDEU SUA ALMA

texto: André Teixeira | fotos: Nana Moraes

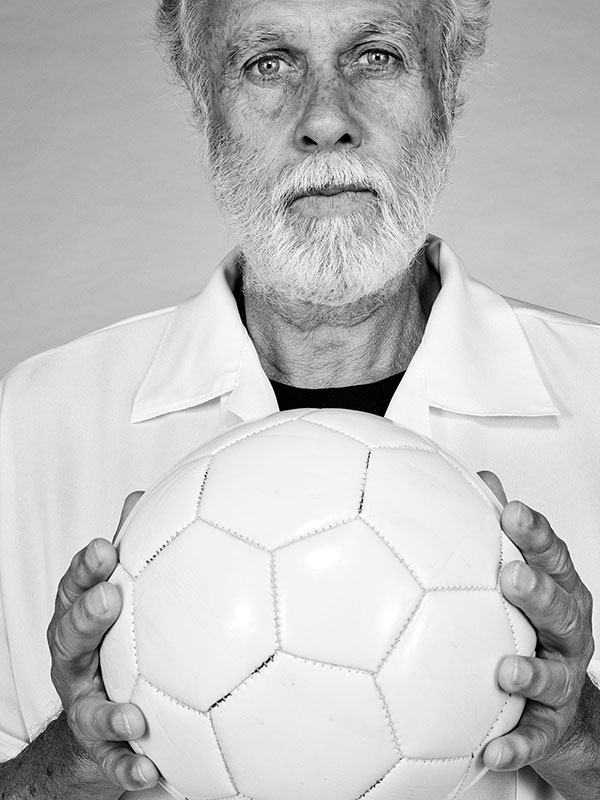

Toques rápidos, para a frente, sem firulas inúteis. Dribles, quando necessário. Antes e mais do que tudo, cabeça erguida. Se a descrição serve para o futebol exibido por Afonsinho, é ainda mais apropriada para sua trajetória fora dos gramados. Ícone da esquerda, primeiro jogador a conquistar o passe livre – num tempo em que até Pelé abandonava o manto de Rei para se declarar um escravo –, rebelde no visual e nas atitudes, o homem que em plenos anos 70 ousou erguer a voz contra a ditadura segue como exemplo de coerência e coragem. “Faria tudo de novo”, garante o hoje médico Afonso Celso Reis Garcia, ex-jogador de toque refinado exibido no Botafogo, Santos e outros clubes país afora.

“Tudo”, no seu caso, não é pouca coisa. Quando, incomodado com o que via no ambiente do futebol – marcado pela intransigência dos dirigentes e pela intromissão dos militares –, pensou em abandonar a bola e dedicar-se integralmente à faculdade de medicina, acabou convencido a emprestar seu talento ao Olaria. Para quem desfilava em campo ao lado de craques como Gérson, Jairzinho e Paulo Cezar Caju, no alvinegro, a passagem pelo time do subúrbio soava como um exílio, em que ele, no tosco raciocínio dos dirigentes, finalmente aprenderia a se comportar. “Disseram que eu seria enterrado de pé, querendo dizer enterrado vivo. Erraram até no ditado”, diverte-se.

“Disseram que eu seria enterrado de pé, querendo dizer enterrado vivo. Erraram até no ditado.

Na volta ao Botafogo, a barba e cabelos compridos que lhe emprestavam um certo ar de Che Guevara geraram novo impasse. Daquele jeito, não jogava, sequer treinava. Um escravo, impedido de trabalhar. A alforria veio na forma de uma decisão na Justiça, em 1971, que lhe concedia o passe livre – na prática, o direito de escolher onde ganhar a vida. Um precursor: somente 27 anos mais tarde, justamente por uma lei criada pelo então ministro Pelé – o mesmo que apontava Afonsinho como “o único homem livre no futebol” – o direito seria estendido a todos os jogadores. “Foi um processo desgastante, com uma carga emocional muito grande. Mas foi a forma que encontrei para continuar fazendo o que gosto sem vender a alma ao diabo”, lembra.

“Não digo em 70, mas havia lugar para mim em 74 e 78.

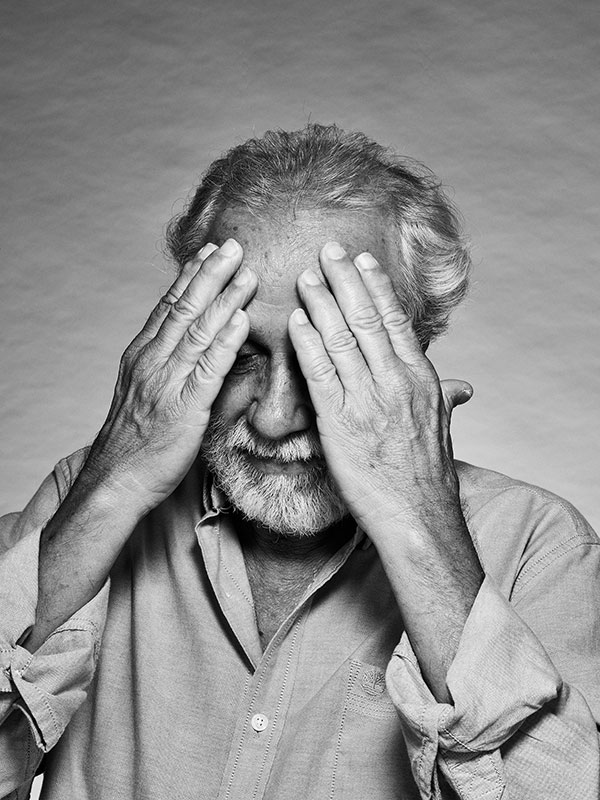

O diabo, nessa época, vestia farda, e estava de olho naquele barbudo cheio de ideias. O exemplo libertário, num período de triste memória para as liberdades, teria seu preço. As portas para a seleção brasileira, destino natural para um jogador de sua categoria, se trancaram. “Não digo em 70, mas havia lugar para mim em 74 e 78”, afirma. “Estava em boa forma, maduro, como deve ser um jogador de meio-campo”, completa. Mas, com os militares no comando, nada feito. “Ficou bem claro para todos que nunca fui convocado por causa dessa questão”, analisa.

Distante da seleção – “era o sonho de todo jogador. Hoje, o sonho é jogar na Europa”, alfineta –, restavam-lhe os clubes, e, mesmo neles, sentia o peso da liberdade num tempo de leis medievais. Dono do próprio nariz – no caso, o passe –, era posto de lado quando os contratos começavam a chegar ao fim. Natural, na lógica que trata o jogador como mercadoria. “Como eu tinha o direito de negociar com outros clubes, tentavam me desvalorizar, para que não conseguisse outro contrato”, recorda. Isso aconteceu, especialmente, no Flamengo e no Santos. Nesse panorama sinistro, diz que ter coseguido levar a carreira até os 35 anos, passando por times de ponta – parou no Fluminense –, foi outra grande vitória. “Rompi a lógica”, avalia.

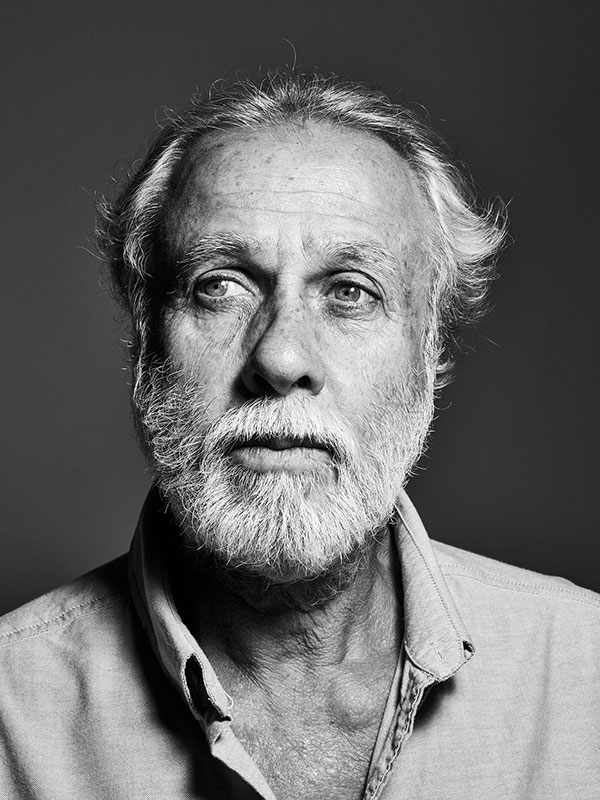

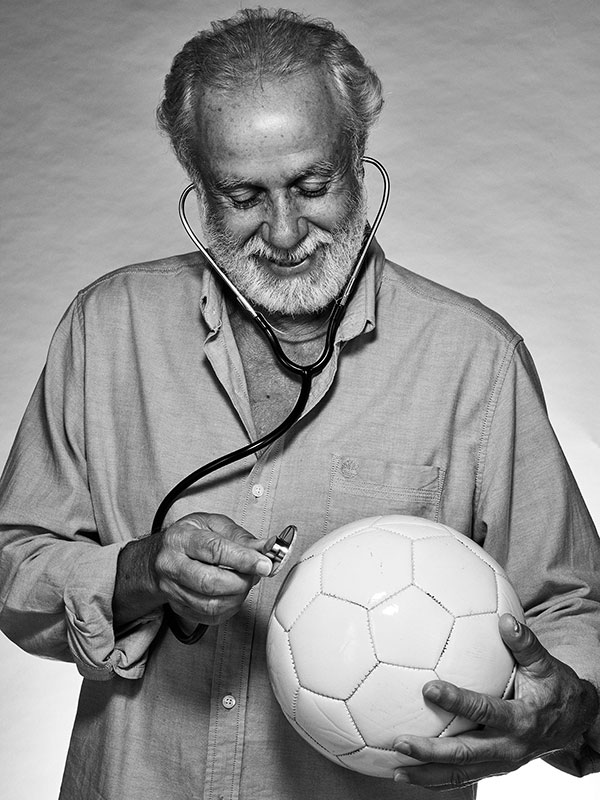

Aos 65 anos, Afonsinho mantém a barba, a elegância e o raciocínio afiado. Vê o futebol numa perspectiva histórica, em que a intervenção dos militares na década de 60 ainda provoca estragos. “Colocaram o foco na preparação física e na estratégia, deixando o talento em segundo plano”, diagnostica. A supervalorização dos técnicos seria outro fruto podre desta árvore. “Ganharam um importância exagerada no sistema. O curioso é que, ao mesmo tempo, vivem na corda bamba. No domingo mandam mais do que o presidente, na segunda mandam menos que o faxineiro”, critica.

“Ganharam um importância exagerada no sistema. O curioso é que, ao mesmo tempo, vivem na corda bamba. No domingo mandam mais do que o presidente, na segunda mandam menos que o faxineiro.

O vexame do 7 a 1 contra a Alemanha, para ele, é sintoma desses 50 anos de desmandos, mas lhe parece que a doença ainda não foi bem detectada. “Perdemos uma Copa em casa, daquela maneira, e nada mudou”, lamenta. Vê, porém, o tratamento surgindo no horizonte. “Olha o que está acontecendo na FIFA, com a renúncia do Blatter, e na própria CBF, com um dos chefes atrás das grades e outro com medo de sair do país para não ser preso”, diz.

“Sou um homem de esquerda.

Aplica a mesma análise profunda à situação dos jogadores. “Está melhorando, mas no ritmo brasileiro: bem devagar, aos poucos, como foi a abolição da escravatura”, compara. “Os jogadores ainda são vistos como produtos, mercadorias. São até chamados de peça de reposição e ninguém acha estranho”, indigna-se. A própria questão da violência entre torcidas merece, para o craque, ser discutida dentro da lógica de mercado. “O torcedor vê a camisa que ama ser vendida para o patrocinador, e não ganha nada com isso. No seu subconsciente, isso gera uma revolta, que acaba em violência”, afirma.

Homem de esquerda – “minha própria formação, com mãe professora e pai ferroviário, me levou a isso” –, vê com preocupação e tristeza o rumo que a humanidade vem seguindo. “A lógica do neoliberalismo, embora seja uma ideia que claramente não deu certo, continua imperando. É perversa, predatória, em que vale tudo por dinheiro”, dispara. Nada, porém, de desânimo. “Tenho esperança de que as coisas vão mudar”, diz. Essa mesma torcida vale para seu Botafogo. Mesmo voltando à elite do futebol, ele acha que muita coisa precisa mudar. Claro que ficou feliz, muito mais pelos torcedores, que querem mais é gritar “é campeão!!!”, do que pela qualidade do time, limitadíssimo, segundo ele.

Esperança alimentada pelas suas próprias ações, mesmo fora dos gramados. Continua trabalhando como médico em Paquetá, ao mesmo tempo longe e perto da agitação do Rio. Promove ações sociais em torno da bola, com muito mais ênfase na socialização do que no descobrimento de craques. “É o maior valor do futebol”, garante. As peladas, ainda que menos frequentes, continuam obrigatórias. “A bola é minha maior paixão”, derrete-se. Com certeza, correspondida.

“O maior valor do futebol é a socialização.