por André Felipe de Lima

O poeta Fernando Pessoa escreveu o seguinte: “O mito é o nada que é tudo”. Jung percorreu caminho parecido. Dizia ele que o mito mostra-se essencial para penetrarmos os recônditos do ser humano. O símbolo com os quais nos identificamos desenharia, portanto, quem somos na alma, possibilitando-nos identificar e compreender as “verdades” intrínsecas ao longo da vida. Ao longo da história dos homens. O mito é assim: o “nada que é tudo” que nos permite adentrar a realidade com um sorriso, com a alegria que fundamenta a arte. Garrincha é o meu mito. Jamais o vi jogar ao vivo, mas o que li e assisti em vídeo sobre ele garante-me a certeza de que ali, diante dos meus olhos, encontrava-se o mais singular e eloquente mito da história do futebol mundial. É incalculável o que se construiu a partir daquele previsível e instintivo drible para a direita, porém intransponível. Imarcável. Analogicamente, parar Garrincha seria como se alguma mão deificada fizesse parar a terra de girar. Ou seja, o fim da história. O fim do mundo, ora essa! Garrincha, decerto, jamais deixará de existir. Gira ininterruptamente e eterno como o planeta. Mané jamais nasceu ou morreu, meus caros. O impoluto Garrincha traduz, numa concepção fenomenologicamente heideggeriana, o “ser em” mais completo que brotou do nada para construir a história mais emocionante que o futebol já ofereceu ao mundo.

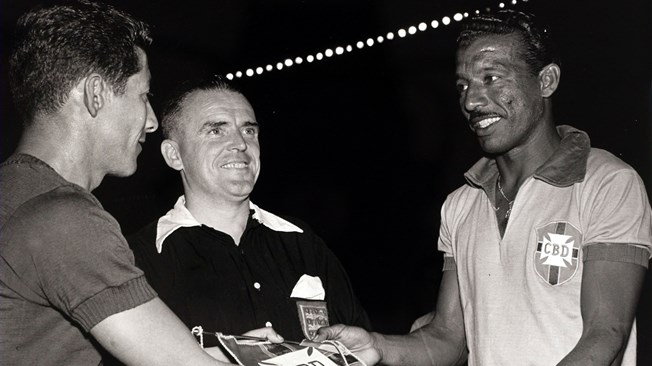

Outro dia, entrevistando os jogadores tchecos remanescentes da final da Copa do Mundo de 1962 — sim, aquela que o mítico Mané “ganhou” sozinho —, eles foram unânimes ao afirmar que Garrincha foi o maior dentre os maiores. Um camarada, que se dizia músico, acompanhava a delegação dos tchecos. Abordou-me e a mim mostrou um CD todo ele composto em homenagem ao Garrincha. Visivelmente emocionado, ele declarou nunca tê-lo visto jogar, mas fez do Mané o seu grande ídolo. Meu Deus, ali, diante de mim, em uma caixinha de CD, o tal “ser em” do Heidegger personificado na imagem mítica do Garrincha, para a qual jamais haverá tempo capaz de apagá-la.

O dionisíaco Garrincha sucumbiu na carne, mas na alma foi um exemplo liberto, como se fosse o Zaratustra nietzschiano. Mané ensinou-nos a felicidade. Ensinou-nos a buscarmos, sempre para frente, como se driblássemos igualzinho a ele, o gol de nossas vidas. Quando algo triste a assaltar-nos a mente tornar-se insistente, experimente-se pensar em Garrincha, no seu sorriso puro e cativante e, claro, nos seus dribles. Tristeza vai-se embora.

O poeta Carlos Drummond de Andrade sentia-se mais do povo, e portanto feliz, ao fazer de Garrincha o remédio para a melancolia: “Se há um deus que regula o futebol, esse deus é sobretudo irônico e farsante, e Garrincha foi um de seus delegados incumbidos de zombar de tudo e de todos, nos estádios. Mas, como é também um deus cruel, tirou do estonteante Garrincha a faculdade de perceber sua condição de agente divino. Foi um pobre e pequeno mortal que ajudou um país inteiro a sublimar suas tristezas. O pior é que as tristezas voltam, e não há outro Garrincha disponível. Precisa-se de um novo, que nos alimente o sonho.”

Quantos milhares nos estádios sentiram-se Garrincha vendo-o jogar? Quantos ainda hoje sentem o mesmo apenas assistindo ao extraordinário “Alegria do povo”, sob a aguçada câmera do Joaquim Pedro de Andrade e do Barretão? Mané soube retribuir, e com humildade dizia não ser ele a alegria do povo, mas sim ser o povo a sua alegria. Suscetíveis a todas as formas de resignação, louvamos Mané.

Garrincha mostrou a todos que o futebol tem sua peculiar filosofia e que ele, Mané, fez-nos mais felizes e independentes para driblarmos. Quem um dia, quando menino, não se sentiu Garrincha? Garrincha é mais que humano. Garrincha, gente boa, é um intempestivo e triunfal estado de ser.

***

ENTREVISTAS E IMAGENS DO GARRINCHA NA TV CULTURA

ENTREVISTAS E IMAGENS DO GARRINCHA NA TV RECORD

ALEGRIA DO POVO