OS PELICANOS

por Sergio Pugliese

A rapaziada buscava uma luz no fim do túnel, uma benção divina. Conheceram-se no grupo jovem da Igreja do Santo Cristo dos Milagres, no Fonseca, em Niterói, e aprofundaram os laços de amizade num retiro em Maricá. Ali, durante uma caminhada, entre “pais nossos” e “ave marias”, tiveram uma visão celestial: um campinho de futebol!!! Dividiram-se irmamente, seis para cada lado, e lavaram a alma!!! O único problema — Deus perdoe esses cordeiros!!! — foi a secura por uma “estupidamente gelada” após a pelada.

— Beber num retiro não dava, né. Seria pagar pecado pelo resto da vida — brincou Bruno, um dos fundadores do time, em divertido encontro, no Itajubar, na Tijuca.

Depois dessa peladinha, a galera resolveu carregar Jesus no coração, sem a obrigatoriedade de frequentar as missas dominicais. Pelo nome do time, batizado no retiro de “Danados”, percebia-se que os anjinhos ainda necessitariam de um intensivão religioso. Mas eles só queriam compromisso com a bola. Para não ficar tão mal na fita com o Altíssimo, resolveram rebatizar o time. Na resenha, surgiu de tudo até que Moacir, mais “pra lá do que pra cá”, levantou-se, exibiu os cambitinhos, fez a posição do quatro e disparou: “Já sei!!!! Pelicanos!!!!”.

A cabeça da turma deu um nó. Pelicano tem pernas compridas e finas, matutou Gabriel Figueiredo, famoso pela lentidão no pensamento e, principalmente, nos campos. No jogo de mímica, chutariam garça, flamingo, nunca pelicano. Mas ficou Pelicanos. Pelicanos Azuis! O azul era para homenagear o inglês Chelsea e intimidar os adversários.

— O Pelicanos caiu bem porque éramos todos magrinhos, na época, em dezembro de 2004 — explicou Diogo Jambo, o Sandro Silva, alguns quilinhos a mais.

Hoje, corpinho pelicano, só Dedé, o torcedor que virou jogador numa emergência e nunca mais saiu do time. Não é fácil manter a medida certa com as resenhas fartas de churrasco e geladas em sequência. E as rodadas etílicas aumentaram consideravelmente, em 2006, quando iniciaram-se os amistosos e as inscrições para os torneios de Fut 7. A galera come a bola, mas tem uma atração especial pelos botecos. Perdendo ou ganhando, os “irmãos” passam horas e horas num deles jogando conversa fora e cantando os sambas incendiários de Jorginho Cara de Cavalo, o zagueiro que bate e depois canta.

— Queremos estar juntos, o resto é o resto — resumiu Renatinho Família Dez e Faixa.

Entenderam o apelido acima? Nem desenhando entendi, mas deve fazer algum sentido. Também não captei porque o Luquinha foi afastado por falta de massa muscular. Deixa pra lá! Mas integram o grupo Oirthon, Márcio Beckerman, que só chuta de trivela, Robinho, Thiago Zamorano, Tiago Guimarães, Matheus Careca, o goleiro peso-pesado Daniel Dogão, Thiago Falcão, Bruno, Moacir, João Canário “do A Praça é Nossa”, Gabriel “Burocrático” Figueiredo, Dedé, Anderson, Matheus Geléia, Michel Mezinho, Paulinho e João Gun, que imita todas as trapalhadas do zagueiro tricolor. Também tem o maior incentivador do time, Marcio Soares Figueiredo, pai de Gabriel e lenda nos campos de Santa Teresa.

— Ele nos incentiva a tomar mais uma — esculhambou Dentinho.

E tomam uma, duas três, dezenas!!! Figurinhas carimbadas do Candongueiro, reduto de samba niteroiense, celebram a vida e amizade a cada encontro. O clima é família, e as amadas também prestigiam as rodinhas. Dedé leva Daiane e Dentinho, Marcela. Bruno não desgruda de Juliana e Gun é um amor só com Carla. Renatinho Família Dez e Faixa, olha ele aí de novo!!!, derrete-se por Bruna Gatinha e Gabriel “Burocrático” Figueiredo festeja suas lentas atuações com a doce Gláucia. Oirthon preferiu omitir o nome da deusa que povoa os seus sonhos.

— Meu coração está em paz — declamou.

Os Pelicanos trocaram a missa dominical pela bola, é verdade, mas o espírito de paz vivido no retiro permanece embalando as resenhas. Os craques, hoje, só se benzem quando entram em campo, mas a cada vitória agradecem aos céus. Deus continua pertinho. Na verdade, eles não abandonaram a igreja, foram liberados pelo Senhor, receberam alta, afinal essa galera já nasceu abençoada.

Texto originalmente publicado no Jornal O Globo em 9 de julho de 2015.

PARTIDA PERFEITA

por Zé Roberto Padilha

O Estádio Rei Pelé, em Maceió, é um daqueles templos sagrados do futebol brasileiro que foram construídos durante o milagre econômico, na década de 70. Quando você está lá dentro jogando, a laje fecha sobre você e te engole, como no Mineirão, canalizando o eco da torcida para perto de onde você vai bater o corner ou o lateral. Como no Serra Dourada, no Olímpico e no Maracanã.

De lá, bem longe, entre a Bahia e o Pernambuco, numa quarta-feira à noite durante o Campeonato Brasileiro de 1978, em uma partida entre o meu Santa Cruz e o CRB, guardo uma das mais gratas lembranças e lições de toda a minha vida como atleta profissional. Em 17 anos de carreira foi por ali que exibi talvez a única atuação perfeita com a bola nos pés. Qual desportista, ator, médico ou engenheiro não se lembra do dia em que acertou tudo durante a prática do seu ofício? Naquela noite iluminada, em que Júpiter devia estar alinhado com Netuno, o Biorritmo, badalado na ocasião, estava favorável e as cartas e os búzios conspiravam a meu favor. Dos 70 passes em média que realizo por partida dera-me ao luxo de perder, no máximo, uns quatro. Jogadas de linha de fundo? Em quatro das cinco tentativas deixei o lateral para trás e ao tentar os cruzamentos sobre a grande área adversária acabei acertando quatro passes, dois na cabeça do Nunes, um para o voleio certeiro do Betinho e o ultimo para um peixinho de Luis Fumanchú que decretou a nossa vitória por 4×1.

Durante esta abençoada partida, eu não corria. Voava. Roubava as bolas do meio campo do CRB com quem tirava pirulitos de bebês e iniciava os contra ataques com uma rapidez e eficiência impressionantes. E enquanto jogava, pensava: mas por que justo aqui, longe da grande mídia, apenas diante das ondas médias da Rádio Clube de Pernambuco e da Gazeta de Alagoas, que transmitiram a partida, e sem qualquer canal de televisão, teria que ser o local do meu melhor momento? Por que não joguei tudo isso no Maracanã, dois anos antes, quando defendi o Flamengo e disputei a concorrida final da Taça Guanabara contra o Vasco frente a 174 mil pessoas, o quarto maior público da história do Maracanã? Por que tal inspiração não aconteceu há três anos, quando disputei as semifinais do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, contra o Internacional, e fui incapaz de impedir que Falcão, Caçapava, Paulo Cesar Carpeggiani, Flávio e Lula nos eliminassem da competição?

Se tivesse tal inspiração naquelas ocasiões, jogando na Cidade Maravilhosa e defendendo camisas mais poderosas, certamente seria convocado para a Seleção Brasileira. Mas aprendi a não discutir com o destino. É ele que nos conduz, e se ele quis que fosse ali o meu dia de Rivelino…então que tal um chute de fora da área? Confiante, quando clareou na intermediária não virei o jogo para os laterais, como normalmente fazia. Resolvi arriscar e juro que ela passou raspando a trave a torcida coral gritou úúúúúúú…….Dribles, então, que eu pouco tentava por jogar a base de dois toques, acabei dando uns quatro de tão abusado que estava. É impressionante o que pode fazer a mente, eu jogava e pensava nisto, uma vez desobstruída das limitações cotidianas que me condicionavam a executar um bom, eficiente e previsível futebol.

Terminado o jogo parti para o vestiário como Cesar Cielo se dirigiu ao pódio olímpico na China: pisando nas nuvens. Afinal, eu era um dedicado atleta profissional, disputava a pole na corridas das Paineiras e Vista Chinesa, me entregava nas partidas à exaustão e merecia, nem que fosse por uma noite, num palco pouco iluminado ou reconhecido, jogar como sempre sonhei. Exibir o futebol que sempre busquei. Passei pelo meu treinador, Evaristo Macedo, que disse o de sempre após nossas vitórias: “Valeu, garoto!”. Mas como valeu se eu nunca havia jogado daquele jeito com nenhum dos 16 treinadores anteriores? E fui encontrando pelo caminho repórter alagoano, narrador baiano, torcedor invasor local protestando contra a arbitragem, passando por adversários e ninguém deu a mínima para o que havia realizado.

Será que eles pensavam que eu jogava sempre assim? E se assim fosse, o que estaria fazendo ali, no Santa Cruz, em Recife, turismo em Boa Viagem? Pagando promessas? Ou visitando a Feirinha de Olinda e o Porto de Galinhas? Quando alcancei o vestiário já era 50% alegria e 50% frustração. Eu que havia sacrificado noitadas, evitado as cervejas, jamais tocado em um cigarro para tentar com meu futebol atingir a perfeição, quando a atinjo ninguém foi capaz de reconhecer. Não havia medalha, um Motorádio, nem um abraço mais apertado. Já nos vestiários de banho tomado, notei meus companheiros felizes com a vitória que nos faria avançar na classificação do Brasileirão, e pela goleada alcançada fora de casa. Igualmente, nenhum deles reconheceu minha iluminada partida. Nem um tapinha nas costas recebi.

Decepcionado, me dirigi à balança na qual seu Amauri, um simpático funcionário do clube, tinha a missão de nos pesar antes e depois das partidas. Quando subi e ele conferiu o que tinha perdido, confidenciou baixinho:

– Que bela atuação esta noite, hein, Zé Roberto? Parabéns, você foi brilhante!

E que alívio senti naquele instante! Não fiquei prosa ou mascarado, apenas feliz. Afinal, de que valeria uma busca pela perfeição, em qualquer profissão, se quando a alcançamos, nem que seja por apenas 90 minutos, o tempo dos holofotes da nossa carreira, ninguém for capaz de reconhecer o seu esforço e obstinação?

De lá para cá, até 1985, quando encerrei minha carreira jogando no Bonsucesso FC, não me recordo de nenhuma atuação parecida, de desequilibrar uma partida, embora continuasse treinando passes, aperfeiçoando chutes, cabeçadas e domínio de bola. Continuei a ser o Zé Roberto de sempre, mas nunca mais um Zico, um Rivelino, um Gerson como naquela partida perfeita. E foi com seu Amauri que aprendi a maior lição de todo este episódio: sempre que assisto de perto, seja como treinador ou espectador, uma atuação acima da média, em qualquer modalidade esportiva, faço questão de esperar o final da partida e dar uma força e incentivo ao autor da proeza. Se for longe, pela TV, escrevo um artigo ou procuro lhe enviar um e-mail. Só eu sei o que foi preciso para conseguir um dia ser perfeito no que fazia, e jamais me esqueci como a indiferença e o descaso são capazes de encobrir o reconhecimento que você tanto lutou por merecer.

AS APOSTAS

:::: por Paulo Cezar Caju ::::

A rapaziada adora me provocar, mas aprendi a lidar com essas situações e, hoje, me divirto. Há alguns dias, pouco antes de Pintinho voltar para a Espanha, estava no Bar da Pelada, em Copacabana, com ele, Búfalo Gil, Carlos Roberto, Moreira e Edevaldo Cavalo, quando alguém na mesa ao lado perguntou ironicamente: “e aí, PC, quais as apostas para o ano que vem?”.

Antigamente responderia que não era nem Nostradamus, nem Mãe Dinah. Mas não é preciso ser um dos dois videntes para cravar que nada melhorará no futebol e no mundo, simplesmente porque nada está sendo feito para isso.

Certamente outros times grandes cairão porque repetirão os erros do Inter de trocar treinador como se troca de roupa. Jogadores seguirão atuando até os 40 por falta de novos talentos e algum time regular, como foi o caso do Palmeiras, ganhará o Brasileirão. Os donos da CBF continuarão livres, leves, soltos e com os bolsos cheios. Renan Calheiros continuará em cena e a Baía de Guanabara, poluída.

Ah, não duvidem se Messi e Cristiano Ronaldo voltarem a se enfrentar pelo título de melhor do mundo. Os volantes continuarão a ser as grandes estrelas e Philippe Coutinho, hoje titular, certamente amargará a reserva para algum botinudo após o Brasil perder duas seguidas.

O pessoal da mesa ao lado, assustado com as previsões do Pai Caju, pediu a conta e se mandou. Só faltou fazer o sinal da cruz, como se eu fosse o Conde Drácula, mas ainda ouviram Búfalo Gil dizer “não mexe com quem está quieto”.

– texto publicado originalmente no jornal O Globo, em 04 de janeiro de 2017.

A SABEDORIA DO GUILHOTINA

por Claudio Lovato

O Márcio Ribeiro, mais conhecido no mundo das peladas do jornal como Marcinho Guilhotina Cega, não era, digamos assim, dotado de muitos recursos técnicos; fazia o feijão com arroz – isto quando estava inspirado.

Fim de ano, dia da mais tradicional pelada do jornal. Carne queimando na churrasqueira do bar do Cuiabá, quadra do campo de futebol soçaite cercada pelo povo da redação, do administrativo e de todos os outros setores, tudo como mandava o figurino. E Aninha Paula, razão de viver do Marcinho (depois do futebol, registre-se), estava lá.

Bola rolando, Marcinho no banco, procurando Aninha com os olhos e já pensando na cervejinha do pós-jogo. Ele estava de colete, calção novo, meia erguida até os joelhos, chuteira lustrada, na estica boleira, mas tinha em mente que, para fazer boa impressão de verdade, era melhor não entrar em quadra. “É preciso ser realista” era seu lema, para futebol e para a vida.

Mas eis que, lá pelas tantas, os que estavam em campo resolveram dar chance para os que estavam no banco, com a generosidade extra de fim de ano, aquela coisa. E então Marcinho foi chamado para campo.

Ele olhou para os lados onde estava Aninha e entrou.

– Vai, seu Marcinho! Decapita eles! – gritou Mariano, o boy, presidente e único integrante do fã-clube do Marcinho, sem se esquecer do “seu” antes do nome, porque, afinal de contas, respeito é bom e todo mundo gosta.

E lá se foi o Marcinho.

Corre pra cá, corre pra lá, levanta o braço pedindo a bola, a bola não vem, aquele negócio de sempre, quando, de repente, a redonda é lançada pra ele com o carinho e a precisão de um tiro de fogo amigo.

Foto: Cézar Alves

Até hoje ele não sabe se foi por puro instinto ou decorrência do mais frio raciocínio calculista. O fato é que ele matou a bola com a parte interna do pé direito (como nunca antes), deixou a bola beijar a grama, deu um corte no marcador que chegava pelas suas costas (num movimento que ficou conhecido como “o migué do surfista”), e, percebendo o goleiro adversário adiantado, mandou a bola por elevação, lá do meio do campo. Um golaço sensacional, muito festejado pelos companheiros de time. Recebeu abraços e tapinhas nas costas, coisa rara para ele (raríssima; na verdade, nunca acontecia).

– Aí, seu Marcinho, andou se preparando, hein?! – gritou o Mariano lá do alambrado, no que foi seguido por aplausos e assovios da assistência, e Aninha nitidamente era uma das mais entusiasmadas, isso ninguém podia negar.

O jogo recomeçou e, de repente, Marcinho colocou a mão atrás da coxa esquerda. Começou a fazer careta e mancar e, por fim, fez o clássico sinal de substituição para o banco. No total, ficou em campo seis minutos. Em seu lugar entrou o Gabriel, da Economia.

De volta ao banco, Marcinho, que nunca estivera com a musculatura da coxa em melhor estado, pensou: “É preciso saber a hora de sair de cena”.

Lá do alambrado, perto de um dos gols, Aninha sorriu para ele e mostrou o copo de cerveja cheinho até a boca, num gesto que simulava um brinde.

Discretamente, caprichando no passo manco, ele se levantou e saiu da quadra.

No caminho até onde estava a bela Aninha, foi cumprimentado pelos colegas de jornal, e um deles, o Marcelão, subeditor de Política, chegou a dizer:

– Tava escondendo o jogo, esse safado!

Mariano, o boy, ao ouvir isso, balançou a cabeça de um lado para o outro e riu como se não fosse haver amanhã.

Mas haveria. E seria dos melhores para o Márcio Ribeiro, que, depois daquele episódio, passou a ser conhecido apenas como Guilhotina (sem o complemento), e que, com frequência cada vez maior, dizia-se impossibilitado de jogar em razão de problemas musculares.

“É preciso fazer o momento de glória durar”, ele pensava, enquanto Aninha, de short e camiseta regata, pintava as unhas dos pés no sofá ao lado dele.

A FERA MAIOR

por Lucio Branco

De cara, confesso o atraso criminoso da leitura, na íntegra, da compilação das crônicas do João Saldanha que cobrem as campanhas das Copas do Mundo de 1966 e 70. Segundo os meus próprios critérios, comi mosca por um período de tempo mais extenso que o tolerável. Peço perdão e prometo a mim mesmo não incorrer mais em erro tão comprometedor.

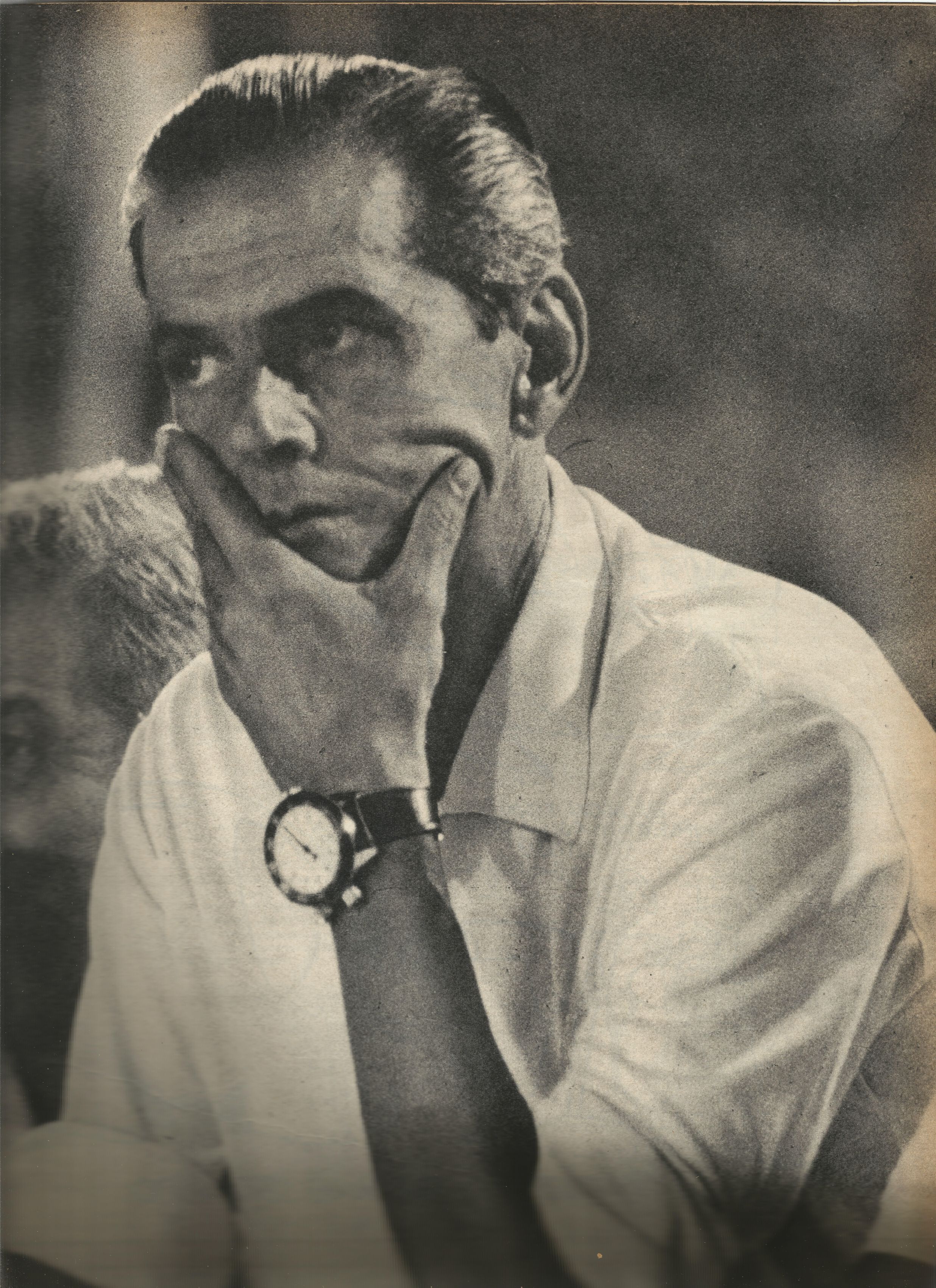

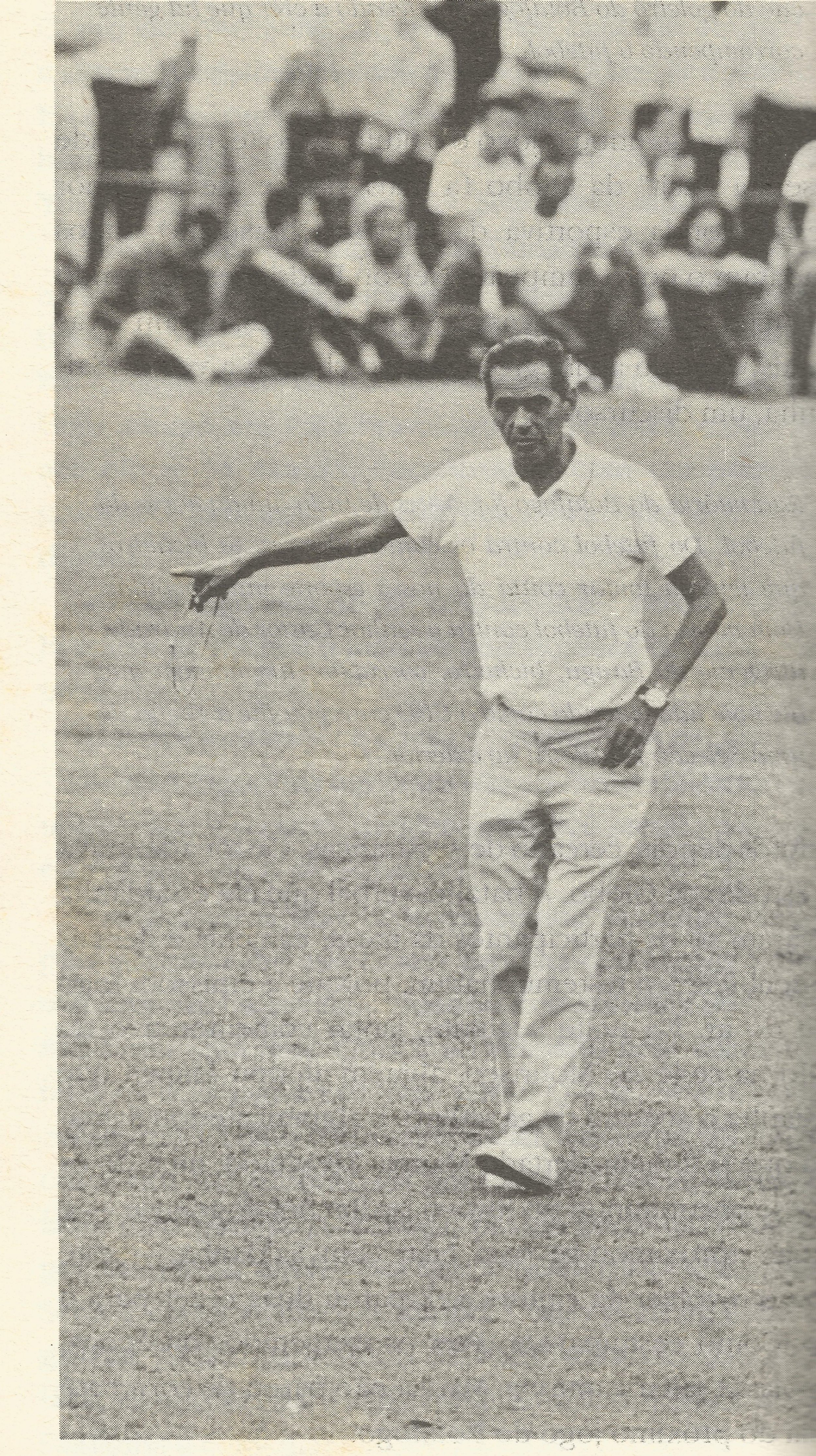

Com o panorama da sua participação no escrete nacional a partir da sua versão de protagonista, a conclusão veio fácil: tanto essa passagem da sua vida, como outras, talvez não tenham sido o objeto de uma pesquisa realmente mais acurada. Melhor – e mais crível, até –, é o seu relato em primeira pessoa sobre as turbulências daqueles dias de 1969 e 70, quando seu nome rendia manchetes diárias, circulava em todos os meios etc. Desde o “Topo”; passando pelas escalação das Feras sem concessões às politicagens de clubes, cartolas e federações; passando ainda pela classificação retumbante para a Copa de 1970; até a “dissolução” da comissão técnica (“Não sou sorvete para ser dissolvido”); Saldanha foi de uma coerência ao mesmo tempo compacta e cristalina. Creio que isso já forneça por si só uma boa linha de investigação. Ler diretamente o cronista é se inteirar melhor sobre a sua trajetória. Sinceramente, confio mais na versão do Saldanha.

Esta contextualização inicial serve para outra conclusão (sim, as conclusões, aqui, já vêm no início): o Brasil é a terra do lugar-comum. Afirmo isso sem temer que me acusem de determinismo ou que acabo de confirmar contraditoriamente o que afirmei. Realmente, a sentença pode ser interpretada como mais um lugar-comum. OK.

Mas seria uma exclusividade nacional? De forma alguma. Toda nação dispõe do seu repertório de clichês, ao gosto do seu respectivo senso comum. É um fenômeno universalmente reincidente, mas a prática nacional excede o padrão das amostragens dispersas pelo mundo.

Por exemplo: fala-se demais na nossa falta de memória. Essa outra alegação, ela mesma, é um tremendo lugar-comum. Principalmente pela passividade costumeira com que é dita. Tão comum quanto afirmar que nunca resgatamos suficientemente o nosso passado, é negligenciar a necessidade de fazer algo a respeito. O processo é cruel. Por força do hábito, o que acaba impregnado na lembrança cumpre uma função útil à manutenção do caráter oficial das historiografias. E o que se esquece, também. Muito mais que ausente, a memória nacional é seletiva. E o que fica impregnado no imaginário popular acaba não sendo a avaliação mais precisa e justa sobre determinada pessoa pública no curso de uma vida sob holofotes inapagáveis.

Até hoje, a evocação da figura de João Saldanha inspira disputas sem fim. Versões mais ou menos desencontradas circulam sobre a sua atuação no futebol, imprensa, militância política, vida pessoal e demais campos da existência. Há quem o culpe diretamente por isso: – dele se diz que, se não alimentava ainda mais o folclore em torno do seu nome, era então um mitômano compulsivo. Eis mais um hábito muito nosso (que talvez também entre na categoria do lugar-comum): mentir quando se acusa de mentiroso alguém que confronta a ordem estabelecida.

É particularmente perverso que, no caso mais específico de Saldanha, tenham sido principalmente os seus “amigos” aqueles que mais insistiram na impostura. Por exemplo, há provas de que a vasta mitologia que cerca o filósofo da bola Neném Prancha é menos produto da generosidade de Saldanha em lhe emprestar as suas frases do que um esforço de criatividade que mereceria ser mais frequentemente creditado a sua pessoa. É uma questão de direitos autorais mesmo. E essas provas são sempre ocultadas em favor do mito.

Engajado em diversas frentes de luta, João Saldanha não se conformava com as limitações da vida ordinária. Ainda mais em períodos de exceção política, quando, no seu caso, viver equivalia a travar um combate diário. Um dado que parece geralmente preterido na sua trajetória é que teve que atravessar parte considerável dela na clandestinidade. Uma condição que, paradoxalmente, permaneceu simultânea à do treinador mais carismático e popular que assumiu a seleção brasileira– mesmo que por apenas 10 meses. Calar sobre a sua militância é diminuir o homem do futebol.

Falei em disputa. Pois bem…

“Disputa” é, em política, um conceito controverso. Mesmo necessária ao debate, pode também reproduzir, internamente, um fenômeno tão condenado pela boa consciência que orienta as hostes progressistas (ou que assim se consideram): a concorrência desleal. Paira sobre Saldanha uma muito desafinada polifonia que, imagino, devia incomodar o próprio, em vida.

É fácil imaginar o quanto ele, como biografado, não fosse, assim, tão facilitador da tarefa… A rigor, quem o seria? Viver o presente com vistas a garantir o controle sobre a versão consagrada de si para a posteridade é um esforço fracassado já de saída. Figuras públicas extremamente ciosas da própria imagem falharam nisso inapelavelmente. E falsear é, por essência, a antítese de Saldanha– apesar do injusto estigma que mancha a sua credibilidade.

Alguns jornalistas tentaram mapear os passos do colega de profissão ao longo do seu errático roteiro existencial. Do que li, creio que nenhuma das tentativas foi plenamente satisfatória. Umas foram bem menos que outras – diga-se. E nem consideramos tanto aqui o problema ético que as biografias suscitam. O juízo sobre o referido caráter satisfatório tem mais a ver com questões de pesquisa, investigação e redação final. Enfim, estamos tratando de uma qualidade que sobrava em Saldanha e que parece ausente em tantos dos seus biógrafos: o destemor.

Nesse quesito, João Sem Medo era bem melhor entendido pelos seus pares. Almir Pernambuquinho apontava a sua capacidade, quase inexistente na imprensa esportiva, em entender a psicologia do jogador. Portanto, não poderia ser outro senão ele a assinar o prefácio de Eu e o futebol, a biografia do craque assassinado em Copacabana. Nas suas poucas linhas, Saldanha relata que, certa feita, para evitar que um casal de idosos fosse espancado por cinco valentões numa briga de trânsito, ambos tiveram que recorrer ao experiente serviço prestado pelos seus punhos. Dois contra cinco. Qual outra modalidade de diálogo seria possível sob tal circunstância?

As falhas de abordagem sobre o personagem em questão são muitas. E, assim, uma mitologia que mais parece contrafação ganhou vida– seja na prosa de bar, seja na poesia suspeita das memórias afetivas de quem se diz íntimo do falecido. Ou, ainda, seja na letra fria (e não raro burra) da imprensa escrita e falada. Cada um valoriza um determinado ponto de Saldanha para, invariavelmente, desqualificar outros.

Lamentavelmente, alguns tópicos de importância capital da vida do militante passam ao largo do interesse dos seus biógrafos, que não vão além da breve menção. Não seria relevante saber como foi o impacto pessoal exercido pelo Relatório Kruschev sobre a sua atuação política? E as implicações do repasse do valor integral da venda do cartório de propriedade da sua família para o Partidão, quando Saldanha já era então um jornalista esportivo de renome? (De renome, porém, não exatamente remunerado à altura…) Não se poderia ir mais a fundo aí também? E a relação rompida com Armando Nogueira, o ex-colega de resenha FACIT que preferiu plantar a nota não propriamente verdadeira sobre o desejo da convocação de Dario pelo ditador Médici? Nota que virou “verdade” ao ter municiado a grande imprensa contra o então treinador da seleção, cuja manutenção no cargo sofreu abalos com a sua inesperada – mas talvez não involuntária – pontaria contra o próprio pé: “Nem eu escalo ministério, nem o presidente escala time”. Não é a curiosidade banal quem faz essas perguntas…

Há outros lapsos da parte de quem privou com ele…

Esvaziar a dimensão social do seu percurso para reforçar o papel do “carioca de adoção”, sócio do Clube dos Cafajestes na juventude, ou, ou ainda, a faceta do “viajante aventureiro” pelo mundo, dentre outras diluições, soa como a reconstrução de uma persona. Não me parece tão espontânea ou involuntária a assídua referência sobre o aspecto aparentemente menos engajado da sua personalidade. Além de tudo, é manjado o método de, ironicamente, pôr em dúvida as aspirações transformadoras de quem tem origem social não exatamente desprivilegiada. (No seu caso pessoal, ter doado o cartório da família por fidelidade ideológica não parece ter sido um gesto convincente.)

Até o seu temperamento explosivo entra na conta do folclore mais rasteiro. Suas brigas de rua parecem episódicas, a maior parte das vezes. Para alguns, pouco importa se, de forma mais ou menos direta, empunhou armas ou distribuiu murros coerentemente com as causas que abraçou. O que vale é confirmar o perfil de pavio curto. “Era esquentado, mas tinha bom coração” , é por aí que prefere concluir a infalível cordialidade nacional sobre ele. A maior parte das vezes, o sindicalista atuante e o organizador de guerrilha no campo perdem espaço para o atávico gauchão da fronteira que desafiou à bala o goleiro Manga e o técnico Yustrich.

Um dos méritos mais notáveis de Saldanha era a defesa da sua concepção sobre o jogo de bola como forma de expressão cultural que transcende as fronteiras desportivas. A noção que o define como metáfora da vida ganha, nele, a coloração do seu credo político. Em Saldanha, é justamente o caráter popular do futebol que nega a sua vocação teórica de “ópio do povo” ou outro lugar-comum elitista e/ou pretensamente revolucionário do naipe. Melhor: o caráter popular do futebol sempre foi o antídoto mais receitado contra o ópio de uma intelligentsia viciada em veredictos boçais como este. Ciente do alcance popular do futebol como do seu uso político (assim como de tantas outras manifestações culturais), um comuna de fé como Saldanha jamais replicaria esse chavão. Ao contrário do que se generaliza, principalmente hoje em dia, com os sectarismos do lado oposto mais desinibidos e intolerantes do que nunca.

A coletividade é o elemento por excelência do esporte mais popular do mundo. Este é, como se sabe, um complexo sociocultural que envolve jogadores, dirigentes, torcedores, meios de comunicação, indústria, comércio e muito mais… No meio dele, brota a figura individualizada do craque, que faz a modalidade se renovar. O craque é um fenômeno possível também graças à existência dos seus colegas de equipe. Saldanha entendeu essa coordenação como ninguém. A mais genial exibição solo quase sempre depende da harmonia com o conjunto por trás. Para a harmonia ficar melhor, privilegiou a presença de um conjunto de craques nas suas escalações. A esse respeito, sua atuação nas redações, cabines de rádio, estúdios de televisão e à beira de campo nunca deu mole para sofismas.

Sem a importância conferida à dinâmica coletiva da modalidade, as análises técnicas de João Saldanha seriam menos carregadas de apelo junto ao torcedor. Nem o seu próprio interesse pessoal em lidar com essa matéria-prima eminentemente social teria o mesmo peso. Comentar uma partida, fosse ela de pouca influência na tabela do Campeonato Carioca, fosse uma final de Copa do Mundo, era uma tarefa encarada como missão.

Reitero que, para encarar Saldanha, é preciso se inspirar nele e renunciar a toda e qualquer hesitação – ou seja: ao medo.

É, mais ou menos, pretender ser mais um na sua escalação de Feras.

PS: Só agora me dou conta de que nem me referi ao seu centenário, a ser celebrado – juntamente ao da Revolução Russa – neste 2017 que se inicia. Mesmo em tempos cada vez mais obscuros, que se faça justiça ao Sem Medo.