Búfalo Gil II

BÚFALO TRICOLOR

| texto: André Mendonça | fotos: Marcelo Tabach | vídeo: Guillermo Planel | edição de vídeo: Daniel Planel

“O melhor momento da minha carreira foi no Fluminense. Joguei em um timaço, com grandes companheiros e pude chegar à seleção”. Depois dessa frase, tivemos a certeza de que não havia lugar mais apropriado do que as Laranjeiras para uma resenha de alto nível com Gilberto Alves, o lendário Búfalo Gil, ponta da Máquina Tricolor. Em um papo regado a muita cerveja, que contou com a participação de nosso colaborador Walter Duarte, de Campos, e durou quase duas horas, o goleador não fugiu de nenhuma pergunta e relembrou grandes momentos da carreira.

Para chegar ao Fluminense, no entanto, Gil precisou se destacar no Vila Nova-MG em 73. Com uma velocidade impressionante e muita força, características que lhe renderiam o apelido de “búfalo” anos mais tarde, o atacante deixava os marcadores para trás com facilidade e só tinha o trabalho de deslocar o goleiro e correr para o abraço.

No ano seguinte, contratado pelo Fluminense com status de grande promessa, o menino de 22 anos correspondeu às expectativas e fez um excelente Campeonato Carioca. O desempenho garantiu uma vaga na Máquina Tricolor, um time que jogava por música e encantava até mesmo quem não gostava do Fluminense.

– Aquele time era brincadeira! Dos 11 titulares, dez eram da seleção brasileira e o Doval, da argentina. Minha única tristeza foi não ter sido campeão brasileiro pelo Flu, batemos na trave duas vezes – lamentou o craque, lembrando das eliminações para Internacional e Corinthians.

No Fluminense, formou uma grande parceria com Rivellino, craque que encantava os companheiros e os adversários pela forma como tratava a bola. De acordo com Gil, após um treino nas Laranjeiras, Riva lhe chamou para combinar uma jogada que, colocada em prática, renderia muitos gols ao tricolor. Tratava-se das infiltrações do veloz atacante por trás da zaga.

– Ele falava para eu correr só quando ele não estivesse me olhando, porque na verdade ele já me conhecia e, dessa forma, surpreenderia a defesa rival. No início não entendi muito bem, mas logo percebi que era coisa de gênio!

Os lançamentos milimétricos de Riva encontravam o menino cheio de gás sem marcação e logo se tornaram uma arma poderosa daquele timaço. Dizem por aí que os zagueiros nem conseguiam dormir no dia que antecedia as partidas contra o Fluminense.

Cientes da qualidade da Máquina Tricolor, que não por acaso ganhou esse apelido, os times adversários costumavam ficar na retranca em busca de um contra-ataque para decidir a partida. Quando Gil falava sobre isso, Walter Duarte, torcedor do Goytacaz, fez questão de perguntar sobre uma das maiores goleadas já registradas no Campeonato Carioca.

– O Goytacaz veio com a proposta de jogar de igual para igual contra a gente e, com todo respeito, não dava, né? Nem os times grandes conseguiam! O nosso time era bom demais! Aí deu no que deu… O placar registrou 9 a 0, mas tenho quase certeza que foi dez – lembrou o artilheiro que marcou três gols naquele massacre no Maracanã.

O sucesso levou Gil à seleção brasileira em 76. Naquele ano, ajudou o Brasil a vencer a Itália por 4 a 1, marcando dois gols, pelo Torneio Bicentenários dos EUA. No ano seguinte, se transferiu para o Botafogo e as boas atuações lhe renderam a convocação para a Copa do Mundo de 78, na Argentina.

O torneio é considerado até hoje um dos mais polêmicos da história por conta da estranha goleada da Argentina sobre o Peru, que garantiu a classificação dos hermanos.

– Essa foi a “Copa do Roubo”, né? Se a gente ganhasse de dez, a Argentina ganharia de 12! Foi a única vez que eu chorei pelo futebol. Dizem que cada jogador do Peru recebeu 150 mil dólares para entregar aquela partida.

Além disso, Gil revelou que as polêmicas começaram muito antes da bola rolar:

– Quando desembarcamos na Argentina para disputar a Copa, João Havelange, presidente da FIFA na época, nos recebeu, disse que estava muito feliz com a gente, mas nos revelou que queria que a Argentina fosse campeã. Aquilo pegou muito mal entre a gente. Ninguém entendeu nada!

Já nervoso após lembrar um dos episódios mais revoltantes da sua carreira, o craque chutou o balde ao ser perguntado sobre a polêmica de que os jogadores do passado não teriam vaga hoje em dia:

– Se a gente não jogaria hoje, eles (jogadores atuais) não teriam condição nem de entrar no nosso vestiário. Eu era forte, batia bem na bola… Duvido alguém correr 100m em 11 segundos como eu fazia!

A resenha só teve fim porque ia rolar a festa de aniversário do Fluminense, com grandes ídolos do clube, e o artilheiro não poderia ficar de fora dessa. A equipe do Museu da Pelada também não!

O APELIDO

por Claudio Lovato

Então ele decidiu: se continuassem a lhe chamar por aquele apelido, ele abandonaria o time.

Ele gostava muito de jogar no time – todos amigos, todos na faixa dos 15 anos, vizinhos desde que nasceram, criados na rua 8 de Abril, e o treinador era o pai do Vinícius, que havia sido profissional.

Mas aquele apelido… A coisa tinha ficado insuportável para ele.

No dia seguinte à tomada de decisão – véspera da partida que poderia levá-los pela primeira vez à final do campeonato do bairro –, ele chamou todos para uma conversa franca antes do bate-bola de fim de tarde, na praça Ary Santamaria.

– Chegou dessa história! – ele dissera ao fim do papo, e todos concordaram e assentiram com a cabeça e se comprometeram (o Lico com um sorrisinho enigmático no rosto) a nunca mais usar o apelido.

O dia da semifinal contra o time da rua Taquara era um sábado. O jogo estava marcado para as dez da manhã. A segunda semifinal, entre o pessoal da rua dos Loivos e os açougueiros da travessa Elias Ricardo seria no domingo, no mesmo horário.

O uniforme do 8 de Abril Futebol Clube era azul e laranja, e ele vestia a camisa 9. Era o artilheiro disparado – não apenas do time, mas do campeonato; fizera 12 gols nos até então dois meses e meio de competição.

Foram para o jogo e, quando chegaram, os “taquarentos” já estavam por lá. Seria uma partida duríssima.

Foi no fim do primeiro tempo que o jogo, por fim, deslocou-se do meio do campo, espaço de um interminável e caótico perde-e-ganha, para a área de ataque do 8 de Abril. A bola foi lançada por Betão, de forma totalmente involuntária, e acabou indo parar à frente dele, do 9 matador do time azul-e-laranja. Apenas ele e o goleiro. Outra chance daquelas, naquele jogo? Melhor não esperar por isso. Primeiro foi um toque com o lado interno do pé direito, para entrar em acordo com a bola, e então um leve toque para a frente, com o peito do pé esquerdo, e aí o tiro já estava engatilhado, o passaporte para a final uma semana depois, a final tão sonhada, e foi quando ouviu-se a voz esganiçada do Lico, que acompanhava a jogada mais ou menos de perto:

– Vai, Lêndea!!

O chute saiu torto, fraco, pelo lado esquerdo do gol. Um traque.

O silêncio se abateu como um véu sinistro sobre o esquadrão da 8 de Abril, enquanto uma gargalhada coletiva, a cruel trilha sonora da humilhação e do deboche, tomava conta do lado da turma da Taquara.

Ele se virou para os companheiros, tirou a camisa 9, deixou-a caída ali mesmo, perto da marca do pênalti, e saiu de campo, decidido a nunca mais vestir aquele uniforme e a nunca mais conversar com nenhum deles, a partir de agora e para sempre seus ex-amigos.

No meio de um círculo formado de forma rápida e precária pelo time, Lico era alvo de fisionomias furiosamente inquisitivas.

– Por que você fez isso??? – era o que aqueles rostos diziam.

– Eu…, eu…, eu… – tentou balbuciar, como se tivesse desaprendido todas as outras palavras do idioma.

– Ca-ca-cagou o cam-cam-peonato!! Ca-ca-gou tu-tu-do!!! – disse Adalberto, que tinha gagueira nervosa.

Foi o pai do Vinícius que convenceu o goleador a voltar a campo. Numa certa idade da vida, as decisões “para sempre” podem durar menos de dez minutos.

O time da 8 de Abril chegou à final. Ia decidir tudo contra os “Loivos”. Seria um embate duro, mas leal. Com Lico na reserva e vigiado de perto por praticamente todos os moradores da 8 de Abril – do bebê da Marialva e do Délcio, o mais novo torcedor do clube, à avó do Neco do Quiosque, que, pelo que diziam, tinha quase 100 anos e foi para o jogo portando uma inconfundível vara de marmelo.

A CORAGEM PARA VENCER DESAFIOS

por Zé Roberto Padilha

Além de decidirem uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, Flamengo e Botafogo realizaram mais que uma partida decisiva. Foi, durante os 90 minutos, uma lição de auto ajuda que entrou na alma dos torcedores pelo país disfarçada em emoção. Uma lição em meio a paixão, que serve para melhorar a vida de todo mundo. Refiro-me ao desejo de vencer. De sair dos vestiários do seu conforto e entrar no serviço público, no escritório, nas fábricas e na universidade com a coragem com que o Flamengo entrou em campo. Sem o receio botafoguense de anteontem, de jogar o seu destino por uma bola. E levar projetos de vida para serem decididos nos pênaltis.

Não vou recorrer à estatísticas frias e calculistas, como conferir posse de bola, chutes e escanteios a favor. Isso é feito por todas as transmissões no show do intervalo. Vou ficar com os impressionantes piques do Bruno Silva para cima da zaga do Flamengo sem a bola. Ele marcou como nunca. E os trotes e toques que deu para o lado, das tímidas penetrações que ensaiou quando tinha o domínio da bola. Cada jogador rubro-negro procurou o gol como uma meta na vida a ser superada. Cada jogador alvinegro se afastou da meta como a esperar que a vitória fosse lhe cair colo. Como num outro lampejo de sorte.

(Foto: Márcio Alves)

Como observador neutro e tricolor, mas apaixonado pelo futebol e pelo meu país, acabei torcendo para que a ousadia rubro-negra fosse, afinal, recompensada. Pois se a prudência e o receio de um contra-ataque fossem premiados e alcançassem as finais do Copa do Brasil, com que estímulo sairíamos às ruas, bateríamos panelas sem Temer, para mudar o Brasil ano vem? Parabéns, Flamengo, pelo exemplo de ontem, por sua coragem em se expor e superar desafios. Nossa nação estava precisando de exemplos assim de uma mesma nação.

SANDRO GOLEADOR

por PC Guimarães

“Numa partida de futebol soçaite, no clube dos 30, o jornalista Armando Nogueira não dava a bola para ninguém, insistindo em dribles seguidos. E tanto driblou que acabou advertido por Garrincha, um dos participantes do jogo:

– Para de driblar, Armando!

– Logo você reclamando de quem dribla? – protestou o jornalista.

– Mas eu sei, né? retrucou Mané ainda na bronca. ” Sandro Moreyra)

A história abaixo foi contada pelo saudoso jornalista Villas-Boas Corrêa no Jornal do Brasil um dia após a morte de Sandro Moreyra e está reproduzida no livro “Sandro Moreyra – Um autor à procura de um personagem”. Era sobre um amigo de Sandro, “fanático por futebol, pelo espetáculo e pelo esporte”, que equipou o seu sítio em Correias, na serra do Rio, com “um campo cuidado, gramado impecável, refletores, vestiários.” Até que…

“O time da casa, treinando e jogando todo fim de semana, ganhou conjunto e fama, emplacando invencibilidade de mais de ano. Sandro Moreyra lá esteve para assistir a um dos jogos domingueiros contra time de fora. Aplaudiu a vitória, elogiou tudo mas, diante da invocação da invencibilidade, insinuou a provocação:

– Tenho um time de amigos que ganha do de vocês.

Logo se acertou o desafio para o domingo seguinte, com apostas e feijoada.

“No outro domingo, época de férias dos jogadores, Sandro comparecia com o time dos amigos. Campo pequeno, time de cinco: goleiro, um zagueiro e três no ataque. A escalação do time de Sandro começava com Manga no gol, Nílton Santos de zagueiro e, na linha, Garrincha, Zizinho e o próprio Sandro, craque de praia e de peladas. Surpresa, tímidos protestos, Sandro justificando-se de que o time era exatamente formado por seus amigos. Com meia hora, o invicto amargava uma goleada de 13 a 0. Sandro, servido pelos amigos, foi o goleador.

A feijoada começou mais cedo.”

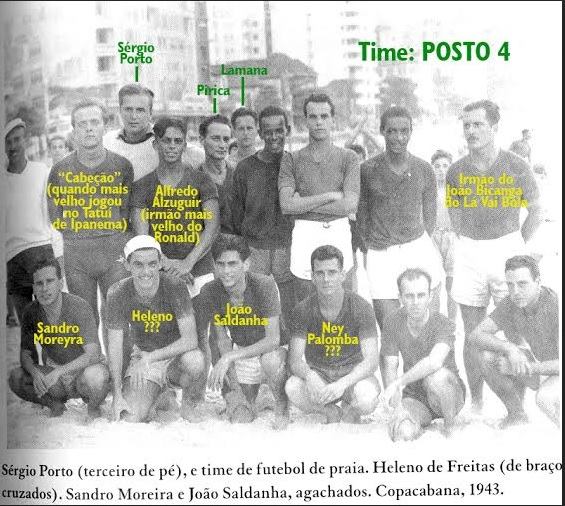

Se Sandro Moreyra estava mesmo com essa bola toda não ficou ninguém pra contar. Seu irmão João Paulo, poucos meses antes de morrer, me contou apenas que Sandro era atacante e ele era beque. Mas poucas vezes se cruzaram em campo. A julgar pelas fotos de Sandro com um companheiro não identificado no time do Ipase e na formação clássica no time de praia com os então jovens amigos João Saldanha e Sérgio Porto, até que levava pinta. O que ficou como sempre foram suas histórias. Logo cedo pendurou as chuteiras e trocou o calção pela sunga. Sua praia acabou sendo outra. A que sempre o manteve bronzeado durante os 365 dias do ano e as redações onde no início ia pouco e com o tempo se transformaram no seu lugar de fazer e de lazer.

Seus dois maiores gols que ficaram para a história foram suas duas filhas, Eugênia e Sandra, por quem era apaixonado. Muito mais do que pelo próprio Botafogo.

curriculos4