A MITOLOGIA DO IMPERADOR

por Diego Marinho

Em tempos de pandemia e consequentemente de paralisação das atividades futebolísticas por conta do isolamento social, somos convidados a retornar ao passado glorioso do nosso futebol para revivermos uma conquista histórica do selecionado canarinho. Me refiro ao domingo do dia 25 de julho de 2004, data que marcou a história do clássico Brasil x Argentina.

O autor que vos escreve tinha completado 14 anos de idade 19 dias antes desta memorável partida. Lembro-me perfeitamente que estava em casa e assisti ao jogo ao lado de minha mãe que também tem o costume de acompanhar futebol. A seleção da Argentina contava com um elenco forte e jogadores como Sorin, Mascherano, Zanetti, Lucho Gonzales, D’Alessandro, Saviola e Tevez, endossam o meu argumento. Já o Brasil, comandado por Carlos Alberto Parreira, vinha com uma seleção sem seus principais nomes onde podemos destacar as ausências de Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Porém, eram outros tempos, e na ausência dos grandes craques era possível encontrar substitutos extremamente competentes para vestirem esta gloriosa camisa com a mesma paixão. Foi o caso do Imperador Adriano, o grande personagem desta mitológica final.

A partida começa e a Argentina abre o placar com aproximadamente 20 minutos de jogo ao converter um pênalti batido por Kily González. A aguerrida seleção brasileira (bem diferente dos dias atuais) empata nos acréscimos do primeiro tempo com um gol do zagueiro Luisão. Seguimos para a segunda etapa e me lembro de ter assistido um jogo bem tenso, principalmente quando os hermanos viraram a partida com um gol de Delgado. Tive a sensação de que aquele título já era da seleção albiceleste e não quis mais ver o jogo. Fui para o meu quarto terminar algumas atividades escolares que ainda estavam pendentes, mas minha mãe continuou acompanhando a partida, e por conta disso, do local onde eu estava, era possível ouvir a narração de Galvão Bueno.

Eis que no final do segundo tempo a mitologia do imperador se consolida. Após um “bate rebate” na área argentina, a bola sobra para Adriano que ao seu estilo, manda a bola para o fundo das redes. Eu estava no meu quarto e quando ouvi a narração, voltei correndo para a sala e vi um jogador enlouquecido girando a camisa da seleção. Era o Imperador Adriano comemorando o gol que levava a final para a disputa por pênaltis.

Felizmente o goleiro Júlio Cesar defendeu a cobrança de D’Alessandro, Heinze chutou pra fora e os nossos jogadores, incluindo Adriano, converteram suas cobranças levando o Brasil ao título da Copa América. Uma partida que não sai da minha memória e merece este registro.

ARTISTAS DA RUA FUTEBOL E REGATAS

Contar, cantar, dizer, escrever, lutar, resistir, Aldir. Aldir Blanc era um verbo, sim senhor. Verbo do cotidiano. E no cotidiano do Rio de Janeiro, da sua Vila Isabel querida, da sua Rua dos Artistas (coincidências não existem), não haveria de faltar a pelada, não haveria de faltar o time da rua. A crônica a seguir é… é o que vocês quiserem que ela seja, assim como a pelada é o que se quer que ela seja.

Aldir era – era, vírgula – É CRAQUE!

Uma crônica de ALDIR BLANC

Foi num domingo desses em que a gente fica na porta do buteco encarnando no alheio, fazendo psiu pra mulher boa, soprando que ela era a nora que mamãe sonhou, se verde é assim que dirá madura, qual o telefone do au-au, lembrando samba na caixa de fósforos, disputando batida no palitinho… Foi num domingo assim.

– Rua sem time não é rua de respeito.

Pronto. Penteado falou, tá falado. No segundo seguinte, tinha gente escolhendo o nome da agremiação, bolando as cores da camisa, o desenho da bandeira, pensando nas coxas da futura madrinha “do onze“, e a Sede? Vamos correr a lista pela vizinhança, a maior atividade. Bom, despontou, de Vila Isabel para o mundo, o Artista da Rua Futebol e Regatas, ARFR, embora nego ali só remasse em dia de enchente ou porre total. Vai ver foi esse o motivo da Sede ficar no buteco mesmo. A camisa era rubro-negra-tricolor-anil-amarela, com uma cruz de malta roxa no peito, porque a maioria, modéstia à parte, era Vasco. Pramadrinha, Isolda, a da saia justa, musa pra Parnaso nenhum botar defeito. E, escolhidos a dedo os que levavam jeito, a ADEG informa: no gol, osso duro prointernacional Daniel da Ponte Nova, o Ceceu Rico, que não gostava de festa, atuando de boina basca, óculos raibam, suéter carinhosamente tricotado pela vovó Odete, bermudas cáqui, meias soquete e sapatos sociais, numa das mãos um programa de corridas de cavalo e na outra um taco de sinuca, esportes que, no sábio dizer do Ceceu, estão sempre presentes. Atrás da baliza, uma garrafa da famosa Não pode ser 1 x 1.

Passemos à zaga, estilo antigo: Esmeraldo Simpatia é Quase Amor e Pelópidas, a tranquilidade em pessoa, que a posição exige isso. No meio-campo, coisa de deixar o grande Danilo boquiaberto, atuavam Bimbas, Penteado de centeralfe – a mais ilustre posição que o futebol conheceu – e o Mudinho. Pra finalizar, o tenebroso ataque: WaldyrIapetec, Tuninho Sorvete, Laindauro, Ambrósio Gogó de Ouro e…

Pois é. Não tinha ponta-esquerda. Por incrível que pareça, ninguém na Rua dos Artistas pegava firme com a canhota. A discussão foi uma zona. Parecia a Câmara, o Senado, por aí. Até que lembraram de um cara da Gonzaga Bastos que calçava 44 e se intitulava Canhoteiro I, mistura de canhoto e canhão, cheio de banca.

– Canhoteiro I porque lá no São Paulo tem outro. É apenas o II.

Trouxemos a fera. Contrato fabuloso pra época: ele cumpria o dever na ponta, e a gente pagava a despesa de bar depois do jogo.

E assim, com uma senhora camisa de sete cores e uma bandeira onde se destacavam duas garrafas cruzadas sob o bonde 74 bordado à mão, estreamos, ARFR, em Cachambi. O time dos hôme tinha uma retranca bem armada: canivete, peixeira, garrucha… madeira de dar em doido. A menina-dos-olhos da torcida local era o Chanca, lateral-direito.

Um 0 x 0 desses de arrepiar. Com uns trinta minutos do segundo tempo, sem ainda ter encostado o pé na bola, Canhoteiro I gritou dá e foi lançado por nosso fabuloso centeralfe. O ponta e seu marcador lutaram pela bola – a socos e pontapés – mas nosso atleta conseguiu centrar.

Lindauro entrou de cabeça e faturou. Devido ao calor da luta, Chanca e Canhoteiro caíram num buraco, no meio de um capim alto tipo estupro e só regressaram dez minutos depois.

Chanca apareceu meio sem graça, cheio de marcas roxas no pescoço e, atrás, com um rebolado estranhíssimo e uma flor na boca, vinha o Canhoteiro I, que, ao entrar em campo, todo rasgado, deu vários passos de balé. Pra vergonha do Artistas da Rua Futebol e Regatas, nosso craque foi expulso em seguida por ter tacado um beijo de língua no goleiro adversário. Passando pelo bandeirinha, o tresloucado ciciou:

– Sai Canhoteiro I, nasce uma estrela.

Apesar do vexame, e com um homem a menos, CeceuRico e a caninha seguraram, com defesas milagrosas, a vitória. E, no finalzinho, quase que o Penteado enfia outro de patinete, jogada de sua criação que iludia totalmente os adversários, troço de circo.

A vitória foi muito comemorada na sede. Nada empanou o brilho da festa. Nem mesmo a chegada de Canhoteiro I de braço dado com o Chanca.

Ainda levamos bem uns cinco jogos com a boneca na ponta, antes dela viajar pra Europa com o espetáculo de travestis “Brazil Salvaguardas Follies”.

Não tínhamos adversários. Inacreditável o rendimento daquele ataque. Que, por exigência do próprio ex-Canhoteiro I, era anunciado assim: Waldyr Iapetec, Tuninho Sorvete, Lindauro, Ambrósio Gogó de Ouro e Viveca Lindfors.

A natureza humana é um mistério

Crônica extraída originalmente do livro Rua dos Artistas e arredores, editado e lançado pela editora CODECRI em 1978

GÊNIOS E DENGOSOS

por Rubens Lemos

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970, a seleção brasileira do jornalista João Saldanha, o João Sem-Medo, venceu os seis jogos e humilhou os adversários em campanha indiscutível. O Brasil cintilou em todas as partidas, marcou 23 gols e sofreu apenas dois. Eram as Feras escaladas tão logo convocadas.

Santos, Botafogo e Cruzeiro formavam a base do escrete e o entrosamento era de orquestra. Colômbia, Paraguai e Venezuela levaram bailes em ritmo de Bossa Nova ou Jovem Guarda, Roberto Carlos explodindo em discos de ouro. Os bolachões de couro cintilavam nos pés de um time espetacular, que seria modificado por Zagallo um ano depois e também dava seus shows.

Saldanha, sondado ou convidado pelo presidente da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), João Havelange, definiu logo seus 22 titulares e reservas para evitar pressões que viriam e o jogariam no fosso das conspirações.

A exigência da convocação do atacante Dario, goleador e perna de pau, foi apenas pretexto para servir a cabeça de Saldanha em bandeja de segunda categoria. Ele caminhava para o heroísmo de trazer o tricampeonato sendo adversário radical do Regime Militar. Saldanha militava no clandestino Partido Comunista e provocava os generais. “O presidente escala o ministério e eu escalo a seleção”. Ninguém atiçaria o General Médice assim, à toa.

Enquanto esteve técnico, Saldanha viveu o delírio de comandar com liberalismo e firmeza o creme do futebol nacional. No dia 10 de agosto de 1969, em plena tensão, o melhor comentarista brasileiro de todos os tempos, deixou ecoar sua anarquia. O gramado do Estádio Universitário de Caracas não passava de um chiqueiro disfarçado. Caía um temporal.

No primeiro tempo, as Feras rebolavam. Pelé dava um drible a mais, Gerson virava o jogo de um lado a outro, Edu humilhava o lateral-direito com fintas recorrentes. Carlos Alberto Torres, o capitão, parecia gripado, sem avançar um milímetro até o ataque. Termina o primeiro tempo no impensável 0x0.

Os jogadores caminham ao vestiário e Saldanha esbraveja:

– Porra nenhuma de vestiário!

Pega a chave e joga fora. Os jogadores, com uniforme imundo, sentam no meio da grama parca e Saldanha deixa chover sem que ninguém pudesse beber um copinho de água:

– Tá vendo aquele 3, Tostão? Aquilo é um padeiro, apontava para o zagueiro Freddy Ellie. E você, Crioulo? Vai deixar o número 5 achar que é Beckenbauer?, rugia o treinador e jornalista. Eles não jogam nada e vocês não querem porra nenhuma!

No segundo tempo, ajuizados, os canarinhos enfiaram 5×0, três gols de Tostão e dois de Pelé, restabelecendo a lógica e a ordem natural da hierarquia boleira. Gerson brincou: “Gostou, chefe?” Saldanha ainda fumaçava: “Na próxima sacanagem, eu mando voltar todo mundo e jogam os reservas”.

Aquele time era espetacular. Felix; Carlos Alberto Torres, Djalma Dias (Pai de Djalminha, ex-Flamengo, Guarani, Palmeiras e La Coruña), Joel Camargo e Rildo (que viria para o ABC em 1972); Piazza e Gerson; Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu.

Na Copa, competente, Zagallo mudou a zaga, com Brito e Piazza, escalou Clodoaldo de volante e formou um ataque só de camisas 10 nos seus clubes: Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivellino. Saldanha caiu de pé.

50 anos e meses depois, o Brasil é novamente convocado. Pelo diplomata Tite, uma agressão à memória de Saldanha. Sem autoridade, sem esquema tático, sem admitir que não temos jogador de qualidade, trata seus pupilos com mimo, dengo, frescura. É advogado dativo do menino Neymaaaaaaaaaarrrrrr!

Na lista de Tite, nenhum teria vez na pior entre todas as seleções, a de 1990, com o abjeto Lazaroni. Mas o gaúcho Adenor protege a garotada, blinda cada um dos que desfilam marrentos de fones de ouvido e cabelo espetado. A chave do enigma é a profusão de craques do passado. O complemento, o dengoso Tite e seus mascarados que podem, pela primeira vez, tirar o Brasil de uma Copa do Mundo.

O OLIMPO DO FUTEBOL

por José Maurílio Paixão

Deus em um momento de alegria e descontração lançou uma fagulha em forma de bola na direção da Terra criando o futebol.

Neste mundo à parte, o senhor supremo fez surgirem povos que se tornaram clubes e os brindou com heróis.

Assim como nas civilizações, nasceram clubes bárbaros, clubes clássicos, clubes guerreiros e acima de todos esses clubes-povos, foi criado o Olimpo do Mundo do Futebol.

A beira mar foi escolhida como o refúgio dessa nação mágica povoada de heróis e lendas futebolísticas.

O branco foi o manto imposto pelos Deuses para cobrir seus lendários habitantes.

Assim começou a trajetória de conquistas e de batalhas memoráveis desta falange de boleiros.

Primeiro foram Feitiço, Arakem e Antoninho. Depois vieram Del Vecchio, Pagão e Coutinho, o gênio da área. Zito, Gilmar e Pepe o único ponta esquerda do mundo a marcar 405 gols.

Heróis e mais heróis brotavam do chão dessa terra mágica para colocar em prática um estilo de combate inigualável; que unia classe, talento e agressividade nata em busca de gols e de conquistas.

E surgiram mais seres especiais; Carlos Alberto, Clodoaldo e Edu o ponta impossível de marcar.

Fábulas guerreiras formaram em fileiras alvinegras: Toninho o guerreiro clássico e Serginho o guerreiro bárbaro, conquistadores natos.

Pita, Giovani e Paulo Ganso os magos requintados do passe. Verdadeiros clarividentes desta terra formadora de meio campistas notáveis.

As façanhas alvinegras acumulam-se. Primeiro foram as batalhas santistas, depois as paulistas e saindo em excursões foram batidas outras nações-clubes.

Oito guerras futebolísticas nacionais, três Libertadores sul-americanas e dois domínios mundiais.

O mar branco domina os campos verdes dos oponentes, mostrando que a ascensão branca e preta é vertiginosa, incontestável e irreversível.

Adversários tremem quando jogam suas partidas dentro do caldeirão da Vila.

As mais importantes batalhas foram lideradas e conduzidas pelo Deus supremo que habitava esse Olimpo da Bola. O Zeus do Futebol. O rei de todos os povos boleiros.

Pelé, o representante do criador em forma de homem para o futebol.

Seus feitos heroicos correm gerações. Suas marcas continuam inatingíveis. Sua artilharia implacável foi a principal arma desde a sua chegada a esse clube encantado. Matadas, dribles, arrancadas, cabeceios e chutes. Armas letais contra qualquer oponente.

Mil duzentos e tantos gols, três Copas do Mundo, além de Recopas e Libertadores. Fortuna de títulos amealhada através de puro talento.

O senhor de todos os campos talhou um pouco dele em dois príncipes que vieram após seu descanso de pelejas triunfais, que são:

Robinho da pedalada fatal e Neymar, o preferido de sua majestade por ser o mais completo e com certeza seu futuro herdeiro.

Pasmem, pois, este Olimpo do Futebol denominado Santos Futebol Clube, atingiu a espantosa marca de doze mil gols desde seus primórdios. Sendo eleito o melhor dos times em todos os tempos e o que mais gols marcou.

Senhoras e senhores admiradores da mais perfeita forma de jogar futebol; comemorem, saúdem, brindem a este clube que completa um século de pura magia dentro das quatro linhas.

Parabéns.

Santos, sempre, Santos.

ALBERI E O MENINO

por Rubens Lemos

Alberi nem é o grande ídolo do redator que vos tecla. No ABC, reverencio Danilo Menezes, Marinho Apolônio e o Franco-seridoense Dedé de Dora, monsieur dos toques elegantes, amigo que morreu dois dias depois de receber um abraço meu, lacrimejante, no hospital. Dedé não sabia que estava com câncer nem sabia que eu sabia do seu fim iminente.

Alberi me surgiu no América. Derrotou meu time. Voltou ao ABC como uma sombra do passado de um dos melhores do Brasil no meio-campo ou de centroavante. Jogando de Alberi, Alberi vencia tudo.

Saído da adolescência, entrevistei-o várias vezes e, ao vê-lo, uma atmosfera de sol iluminava a penumbra escura de sua sala de estar modesta ou a mesa noturna de algum barzinho, ele que nunca foi chegado ao álcool.

Cantei a mim mesmo. “Foi a emoção da primeira vez.” Repetida todas as vezes ao longo dos 39 anos em que trombei com Alberi por algum motivo. Sua estampa banta é a realeza elegante de um condutor de massas amado como pai e irmãos dos desassistidos de alegria.

Um drible, um chute, uma obra-prima como a que ele desenhou com os pés em 1982, aos 37 anos, vaiado pela Frasqueira e colocando a bola com um míssil no ato da trave de Caetano, goleiro do América. Foi 3×3 este jogo.

O magnetismo de Alberi supera sua rara simpatia pessoal. Não é um extrovertido nato igual a Danilo Menezes, nem tem a simpatia ingênua de Marinho Apolônio. É um homem sinalizando cansaço espiritual.

No último fim de semana, encantou-me no Twitter uma fotografia belíssima no velho Castelão nos primeiros anos 1970 em que Alberi fazia do estádio morto, passaredo de crianças em torno do seu canto de canário alvinegro.

Janser Cavalcanti Júnior é um velho amigo. Hoje executivo empresarial , jogava muita bola em nossa infância contemporânea, sendo eu perna de pau. Janser foi mascote. Eu também fui. Foi um ótimo jogador de futebol de salão, eu, jamais.

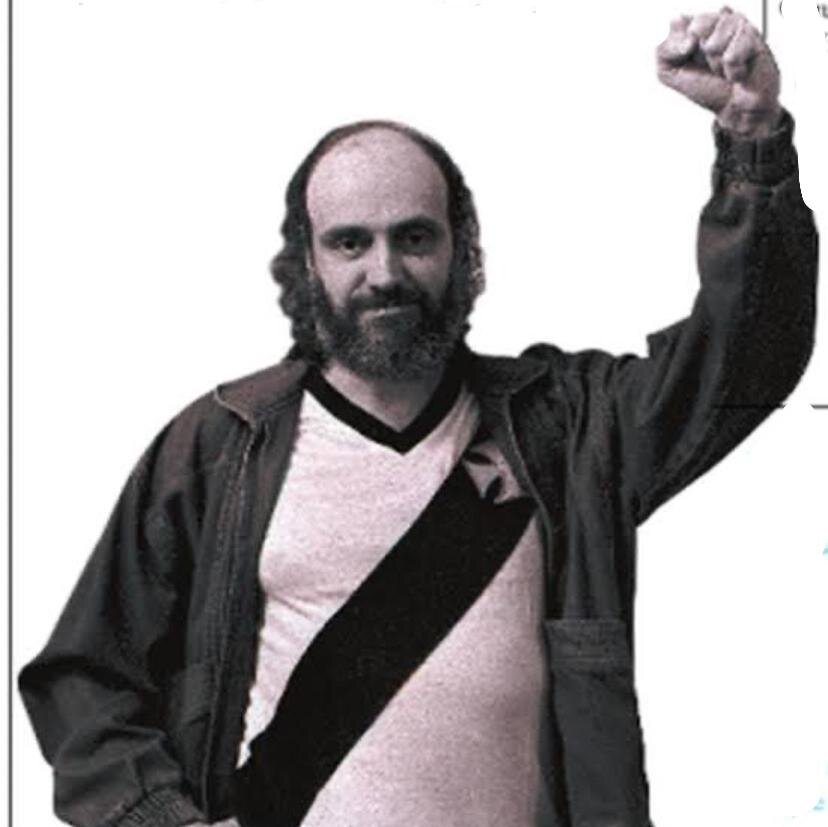

A imagem de Alberi e Janser é a conjunção lenda e crença, show de bola e gratidão, esbanjamento de craque e tensão de admirador.

Éramos melhores, nós, os meninos de antigamente. Procurávamos imitar os cobras que víamos bailando ao som da valsa carnavalesca do futebol. Jogávamos na rua, pés descalços, fé no futuro em campo profissional.

Na foto de posteridade, Alberi e Janser representam, juntos, há quarenta e tantos anos, o feitiço capaz de reproduzir o impossível replay dos sonhos bons. Da veneração abençoada e tímida de um menino pelo seu Deus em chuteiras.