OS TIMES DO SUBÚRBIO

:::::::: por Paulo Cezar Caju ::::::::

Se tem um lugar que eu adoro, no Leblon, é o Na Venda, da Ana e Cris, que fica pertinho do meu prédio. É ali que sempre dou uma escapada da quarentena, de máscara, claro. Outro dia desci rapidinho para comprar uns queijinhos e quando estava voltando, entrando em minha portaria um rapaz com a camisa do Bangu me repreendeu e pediu que eu falasse mais sobre os times do subúrbio em minha coluna. Fiz sinal de positivo e veio em minha mente Ubirajara Mota, Fidélis, Mario Tito, Luís Alberto, Ari Clemente, Jaime, Ocimar, Paulo Borges, Parada, Bianchini e Aladim. Depois ainda teve Cabralzinho e Ladeira. E não precisei consultar o Google porque esses craques vieram morar em minha memória de mala e cuia e nunca mais saíram. Ainda tiveram Décio Esteves e Nívio. Acompanho futebol desde 61/62 e o nível das disputas era maravilhoso.

Duvido que algum jovem de hoje consiga escalar um time, que não seja o seu, inteirinho, daqui a 40 anos. E vou escrever essa coluna sem pesquisar nada. Teve o América de Arésio, Serjão, Alex, Aldeci, Zé Carlos, Renato (Ica), Joãozinho, Antunes, Edu e Eduardo. Mas também teve o América de Ari, Jorge, Djalma Dias, Sebastião Leônidas (Wilson Santos), Ivan, Amaro, João Carlos, que jogava de meiões arriados e fazia embaixadinhas com sabonete, Calazans, Quarentinha, Antoninho e Nilo. Mas o América ainda teve Jeremias, Ivo, Bráulio, Moreno & Cia. E o Olaria? Lembro de Murilo e Nelson, que depois foram para o Flamengo, Ernani, Haroldo, Cané, que foi para a Itália, e Rodarte. Sem falar no de 71, que ficou em terceiro no Estadual, que tinha Afonsinho, afastado do Botafogo por se negar a tirar a barba, Miguel, Altivo, Roberto Pinto, que não usava tornozeleira, nem caneleira, e Fernando Pirulito. Depois ainda teve Lulinha e outros bambas.

Estreei no futebol profissional em 67 e me lembro de um jogo maravilhoso do Botafogo contra o Madureira, em Conselheiro Galvão. Tinha Frazão, Nair, Farah e Lorico, que depois foi para o Vasco. Sem esquecer que Didi e Evaristo foram lançados pelo Madureira. E o Bonsucesso de Moisés, Rene, Nilson, Nilo, Gibira, Paulo Lumumba e dos goleiros Cláudio e Jonas? E o São Cristóvão de Ivo Sodré, um meia esquerda espetacular, Fio e João Paulo, que depois foi para o Santos? E o meio-campo do Campo Grande com Alves e Dominguinhos? A Portuguesa de Foguete? E o Canto do Rio que lançou Gerson, Jair Marinho, Altair e Fefeu? Impossível não chorar ao lembrar-se dessa turma. Todo time tinha um meia-esquerda talentoso, que desfilava em campo. A bola obrigatoriamente tinha que passar por eles: Roberto Pinto, Décio Esteves, João Carlos e Gonçalo, do Fluminense, que treinava dando a volta no campo fazendo embaixadinhas. A preocupação era com a técnica.

Muitos morreram sem o devido reconhecimento, a grande maioria não enriqueceu, mas posso garantir que todos encheram os olhos da torcida, todos fizeram nossos corações baterem com emoção, todos jogaram bola, mas muita bola, e a todos esses talentos dedico essa coluna, que deve ter alguns errinhos porque, como disse, não consultei nenhuma fonte de pesquisa, apenas fechei os olhos e sonhei.

SELEÇÃO BRASILEIRA 6 X 1 COMBINADO VASCO E BOTAFOGO

por Paulo Roberto Melo

– 03/03/1977 –

– AMISTOSO DE PREPARAÇÃO PARA A COPA DE 1978 –

– MARACANÃ –

O ANÚNCIO

– Domingo, nós vamos ao Maracanã!

A voz forte do meu pai era dirigida a mim e o anúncio carregava toda a alegria que ele sentia. Afinal, ele iria me levar pela primeira vez ao maior estádio de futebol do mundo!

O ano era 1977 e eu tinha 10 anos. Pode parecer estranho, mas aos 10 anos, eu nunca havia visto um jogo no Maracanã. Até mesmo a chegada de Papai Noel, programa quase que obrigatório em dezembro, numa época em que as crianças realmente acreditavam nele e que lotava o Maracanã, só pude ir depois.

Até hoje, fico pensando por que demorei tanto para ir ao Maracanã! Quando vejo pela TV, crianças com muito menos de 10 anos indo aos jogos, tenho a certeza de que de fato, os tempos são outros.

Quando eu tinha 10 anos, o futebol era um entretenimento de adultos. Jovens eram permitidos, desde que estivessem acompanhados de adultos ou em grupo.

E é bom frisar, que era um entretenimento para homens! As mulheres quando surgiam nas arquibancadas, eram saudadas com um singelo coro de “Piranha! Piranha!”. Cruel machismo dos estádios de futebol, vencido hoje em dia pela democratização e globalização do esporte bretão.

Voltando ao anúncio da minha ida ao Maracanã, não posso afirmar se houve alguma negociação entre meus pais, no sentido de me iniciar nos estádios de futebol. E explico a necessidade de uma negociação.

Meus dois irmãos mais velhos, com 16 e 17 anos, já iam ao Maracanã com meu pai ou com amigos. Eu demoraria em alcançar tal liberdade.

A verdade é que minha mãe morria de medo de jogos no Maracanã. Havia escutado pelo rádio, ainda jovem, a derrota do Brasil na final da Copa de 1950 para o Uruguai em pleno Maracanã e, como todo brasileiro, chorado um choro sofrido pela perda de um título tão ganho.Talvez aquele choro tenha marcado minha mãe de uma forma que nem mesmo ela tinha consciência. Muitas vezes, os medos têm origem no imaginário, naquilo que nós mesmos criamos e não sabemos como lidar.

E talvez, por isso, minha mãe tinha medo de tudo: Da sujeira do estádio, do tamanho dele, das possíveis brigas entre torcidas, enfim, tinha medo. Creio que tinha medo de me perder, como o Brasil havia perdido aquela Copa de forma tão inexplicável.

MEUS PAIS

É importante que eu explique o contexto futebolístico em que nasci.

Meu pai, José Ferreira, português dos Açores, chegou ao Brasil em 1953, depois de longos três meses em um navio. Antes da chegada definitiva no Rio de Janeiro, aportou em São Paulo por três dias. Tempo suficiente para ir ao Pacaembu, ver o Palmeiras jogar. Daí, o carinho que nutria pelo alviverde do Parque Antártica.

Mas quando chegou ao Rio de Janeiro, o sangue português gritou em suas veias e a paixão pelo Vasco tomou sua vida. Afinal, ainda era a época do Expresso da Vitória!

Quando eu era bem pequeno, ouvia algumas vezes os gritos de felicidade por cada gol do Vasco que meu pai escutava em seu rádio de pilha Spica. Meu pai faleceu em 2006, aos 79 anos, sem nunca ter voltado a sua terra.

Hoje entendo a alegria de vê-lo cantar o trecho do hino do Vasco, que expressava que esse clube era bem mais do que uma agremiação de futebol e regatas. Para meu pai, o Vasco era a “união de Brasil/Portugal”.

Assim, meus irmãos e eu nascemos e crescemos em um lar vascaíno. Minha mãe, Maria da Glória, como filha de pais portugueses e casada com um português, navegou ao longo de sua vida pelos mares do clube do navegante português.

PREOCUPAÇÕES

O anúncio da minha ida ao Maracanã foi feito em uma quarta-feira. Desde então, ocupei minha mente com algumas preocupações que se transformaram em dúvidas:

Qual seria o jogo? Meu pai me respondeu que seria a Seleção Brasileira contra um Combinado Vasco e Botafogo.

Juro que não entendi. Brasil contra Brasil?! Meu pai então me explicou que o jogo fazia parte da preparação da Seleção para a Copa do Mundo de 1978, que seria realizada na Argentina. E que a CBD (Confederação Brasileira de Desportos) havia decidido que a preparação seria contra Combinados de times brasileiros e seleções de estados.

A outra preocupação, era se conseguiria enxergar o campo. Essa preocupação tinha um motivo: Eu sou míope desde que me entendo por gente. Apesar de ter colocado pela primeira vez um óculos aos nove anos, portanto, um ano antes de ir ao Maracanã, a sensação que tenho é que sempre precisei deles para enxergar. E naquela época, mesmo usando óculos, parecia que continuava a não enxergar bem.

Assim, perguntei diversas vezes aos meus irmãos se da arquibancada enxergaria bem os jogadores no campo. Como morava no oitavo andar, queria saber se a distância da arquibancada para o campo era a mesma do prédio para a rua. Afinal, nessa distância eu conseguia ver as pessoas e distingui-las. Lembro-me com carinho do cuidado dos meus irmãos em tranquilizar-me, afirmando que a distância era menor e que eu veria os jogadores tranquilamente.

Creio que nos dias que antecederam o jogo, meu pai deve ter escutado umas quinhentas e dezenove recomendações da minha mãe no cuidado em relação a mim. Mas eu me sentia seguro. Ansioso, mas seguro.

Essa, aliás, era uma particularidade no que diz respeito ao meu pai: Ele sempre me passou muita segurança! Dessa forma, era controlar a ansiedade e esperar o Domingo.

O MARACANÃ

Também preciso explicar a relação que a minha família tinha com o Maracanã. Já disse aqui sobre a minha mãe escutando pelo rádio a derrota do Brasil na Copa de 50 e chorando com a narração de Luiz Mendes.

Ela dizia que o silêncio das arquibancadas era algo assustador e que o padrinho dela a consolava dizendo: “Minha filha, não chora! É só futebol!” Pois é, quando se tem um pouco de sensibilidade, entende-se que o futebol nunca é só futebol.

Em relação a mim, meus irmãos e meu pai, o Maracanã era um dos locais do nosso lazer. A distância do estádio para a nossa casa era de uns vinte minutos a pé e tanto a ida quanto a volta eram recheadas de resenhas pré e pós-jogo.

Por conta disso, a relação afetiva que tínhamos com ele era muito forte. Determinadas lembranças, desses momentos em que íamos aos jogos, ficarão para sempre dentro de mim.

Entrar pelo túnel que dava acesso às arquibancadas, vendo o campo surgir diante dos olhos era algo indescritível! O cheiro do gramado quando estávamos na Geral, dava uma sensação de proximidade incrível! Enfim, essas e outras lembranças ficaram definitivamente marcadas em mim.

Mas, vocês devem ter reparado que falo do Maracanã no passado, como se o estádio não existisse mais. Pois é, ele não existe mesmo! O estádio que está lá e que tem o mesmo nome, não é o local de lazer e emoções que aprendi a amar ao longo de 40 anos de futebol.

As últimas reformas que fizeram no estádio, seguindo as normas da FIFA, para a Copa do Mundo de 2014, descaracterizaram-no de vez. Praticamente colocaram abaixo o velho estádio e construíram um novo.

Essa construção, ainda se tornou um símbolo de um governo estadual corrupto, mergulhado em diversos escândalos financeiros. O orçamento estourou e o custo de milhões, transformou-se em bilhões.

É importante dizer que o Maracanã, antes de 2014, nunca teve uma grande reforma, mas sim, pequenas reformas, muitas delas maquiando o estádio.

A sensação que eu tinha quando ia ver os jogos, era de que o Maracanã nunca havia ficado pronto desde 1950! Era comum, especialmente no túnel que dava acesso à Geral, ver entulhos de obras espalhados, dando a impressão de uma obra inacabada.

Como escrevi acima, ao longo de todos esses anos, o Maracanã passou por diversas pequenas reformas. Elas tiveram como objetivo dar mais conforto e segurança a todos que iam ao estádio. E a cada pequena reforma, o estádio diminuía.

Depois da última e definitiva reforma para a Copa de 2014, o estádio construído em 1950 para abrigar 200 mil pessoas, abriga agora cerca de 80 mil. Assim, o maior do mundo deixou de ser o maior do mundo…

Deixou de ser também um estádio para o povo. Os preços dos ingressos estão longe de serem acessíveis a uma camada da população. E creio que o fator determinante para isso, foi terem acabado com a Geral. O ingresso barato da Geral facilitava a ida ao Maracanã. Mas isso, eu falo mais pra frente.

Eu já fui ao estádio depois da reforma de 2014. Inegavelmente é um estádio mais limpo, mais seguro e mais bonito. Mas não consigo vê-lo como o Maracanã. É um estádio padrão FIFA, parecido ou igual a muitos estádios espalhados pelo mundo.

Na verdade, padronizar é uma tendência que atinge praticamente tudo relacionado ao futebol atualmente. Os estádios são padrão FIFA. O futebol é padrão europeu, com esquemas táticos cada vez mais mirabolantes e o torcedor, é padrão inglês. Bem vestidos e com dinheiro para aproveitar os shoppings e as praças de alimentação dentro de cada estádi

O JOGO

Confesso que foi um jogo meio estranho. Afinal, eu não sabia muito bem pra quem torcer! Se torcesse pela Seleção Brasileira, estaria torcendo contra o Vasco. Torcendo pelo Vasco, estaria contra a Seleção.

Quando perguntei para o meu pai qual seria a atitude certa em relação a minha torcida, ele me respondeu com a sabedoria e a simplicidade de sempre: “Hoje, tanto faz! O importante é vermos o jogo!”

Aprendi naquele dia, que no futebol, apesar de sermos levados sempre a torcer por algum time, determinados jogos são para apenas se ver! E foi isso o que fiz!

Vi uma Seleção Brasileira repleta de jogadores de times cariocas: Marco Antônio e Roberto Dinamite (Vasco), Carlos Alberto Torres e Zico (Flamengo), Edinho, Marinho Chagas, Rivelino e Pintinho (Fluminense), Gil, Nílson Dias e Paulo Cezar Caju (Botafogo).

E um Combinado Vasco e Botafogo, com alguns jogadores que tranquilamente poderiam estar na Seleção. Tais como Wendell, Zanatta, Dirceu e Manfrini. Nessa época, o futebol brasileiro ainda podia se dar ao luxo de ter pelo menos três seleções com jogadores de muita categoria.

Vi e vibrei com o primeiro gol do jogo, marcado por Roberto Dinamite pela Seleção Brasileira. Roberto Dinamite era meu ídolo vascaíno! E vi como o zagueiro vascaíno Geraldo, jogando pelo Combinado e famoso pelas violentas “botinadas” em diversos atacantes, poupava o Dinamite.

Tive o prazer de ver jogar pelo Combinado, um dos atacantes mais perigosos do futebol brasileiro: o Dé! Nesse momento da sua carreira, ele defendia o Botafogo, mas quando despertei para o futebol, um ano antes, ele era do Vasco.

E como jogava o Dé! Rápido, driblador e inteligente, Dé é uma figura antológica do futebol, especialmente o carioca. Suas passagens por Bangu, Vasco e Botafogo são recheadas de histórias deliciosas, construídas dentro e fora dos gramados.

Bem, o resultado final do jogo foi 6×1 para a Seleção Brasileira. E como meu pai havia me ensinado, o resultado era o menos importante.

Importante foi ter visto um monte de craques em campo. Na década de 70, montar uma Seleção Brasileira era realmente escolher os melhores jogadores do país. E com uma particularidade: Todos jogavam no país! Torcer para aqueles jogadores era o mesmo que torcer pelo seu clube, afinal, eles representavam o clube na Seleção!

Importante foi ter iniciado, em um amor à primeira vista, uma relação com o futebol e com o maior Estádio do Mundo, o Maracanã!

AOS IDOSOS, RESPEITO

por Rubens Lemos

Foto: Marcelo Tabach

A seleção dos melhores jogadores do Botafogo em todos os tempos conta com 12 integrantes por excesso de talento. No imenso pôster desenhado no mural do clube, está lá o soberbo time: Manga; Carlos Alberto Torres, Sebastião Leônidas, Nilton Santos e Marinho Chagas; Gerson, Didi e Paulo César Caju; Garrincha, Jairzinho, Heleno de Freitas e Amarildo. Cristalina formação.

Destaque para o deslocamento de Nilton Santos, a Enciclopédia do Futebol e melhor lateral-esquerdo da história da bola para a quarta-zaga para que pudesse entrar o maior patrimônio do esporte de Natal, o lugar que menos lhe deu valor: Francisco das Chagas Marinho, morto em 2014 para quem estava e continuará dele esquecido, a imensa maioria.

Esse time do Botafogo só teria concorrente no Santos, de Pelé, Coutinho, Pepe, Zito, Dorval, Clodoaldo, Mauro Ramos de Oliveira, Mengálvio, Gilmar goleiro, Carlos Alberto Torres(entrou ainda na seleção do Fluminense), Ramos Delgado e Dalmo. Seria um clássico digno de encerrar a existência humana passando os bons para o firmamento, os falsos para o inferno acompanhando a corja geral da maldade.

Voltando ao Botafogo. Nascido em Jerônimo Monteiro(ES), Sebastião Leônidas perdeu duas Copas, a de 1966 e a de 1970. Estava em plena forma tanto numa quanto noutra. Na primeira, entrou no corte por miopia sensitiva da comissão técnica do vexame da desclassificação na primeira fase. Na segunda, o técnico Zagallo, baseado em parecer do médico Lídio Toledo, deixou-o de fora por uma suposta contusão.

Negro alto, esguio e imperativo nas imagens hoje guardadas na internet, Leônidas despontou no América do Rio de Janeiro campeão carioca de 1960, último título estadual do clube. O Botafogo foi ágil e comprou seu passe fazendo-o xerife sem violência da defesa que conquistou os campeonatos de 1967 e 1968.

Encerrada a carreira, Leônidas tornou-se técnico e foi vice-campeão brasileiro comandando o Botafogo em 1972. No ano seguinte, veio para Natal tirar o complexo de inferioridade do América sem conquistas no então novo estádio Castelão. Ganhou o Norte/Nordeste que valeu a Taça Almir de melhor campanha das duas regiões para o alvirrubro.

Leônidas é o melhor treinador da história do América de Natal pela Taça Almir e o bicampeonato de 1974 e 1975, revelando jovens como o atacante Reinaldo, o zagueiro Djalma – era titular, mas com Leônidas ganhou moral -, o ponta-direita Ronaldinho, todos vindos das categorias de base. Iguais ao meia-atacante Washington, habilidoso e fulminante artilheiro.

Para entrar no memorial da glória americana, Leônidas trouxe para Natal o lateral-direito Ivan Silva, o volante Edinho, o botinudo Paúra, o ponta Almir, o meia João Daniel. Feito principal: tornou Hélcio Jacaré um armador e atacante nivelado ao abecedista Alberi.

Em 1976, depois de perder o campeonato para o ABC, Leônidas voltou ao Botafogo de onde saía esporadicamente para treinar clubes como o Ceará, no qual também foi campeão. O Botafogo, muito mais do que seu empregador, era sua casa. Que defendia ardorosamente.

Aos 82 anos, Sebastião Leônidas foi demitido pelo Botafogo. Sem piedade. Assim como tem sido o costumeiro tratamento dispensado aos idosos. Leônidas, que jogava mais do que qualquer zagueiro após sua geração, está ferido. Como abalado ficou o ator Flávio Migliaccio, que deu fim à vida após ser demitido, aos 85 anos, da Rede Globo.

Aos idosos, respeito. Aos insensíveis, o tempo. Malandro e paciente, o relógio da vida haverá de provar aos que impõem a inutilidade da experiência, que o maior castigo deles é inexorável: envelhecer.

Ô, TORCEDOR CHATO!

por Valdir Appel

No estádio Durival de Brito e Silva, do Paraná Clube, nada é diferente dos demais estádios de futebol brasileiros. Por exemplo: atrás do banco de reservas do time da Vila Capanema, sempre se posicionam os torcedores mais chatos, são os famosos cornetas que, na falta do que fazer, preferem passar as suas tardes e noites esportivas, xingando o técnico.

O Levir Culpi até que fazia uma boa campanha, dirigindo o Paraná no campeonato estadual, o que não impedia um torcedor de azucriná-lo em todas as partidas disputadas em casa. O cara nem olhava pros lados e pro jogo. Ficava ali, coladinho no alambrado, bem atrás do Levir, repetindo o tempo inteiro:

– Buuuurro! Buuurro! Buuurro!

Levir, equilibradíssimo, fazia de conta que não era com ele.

Outro domingo: mesmo campo, mesmo corneta, mesmo técnico…

O jogo empatado, complicado e chegando ao final. Levir, na dele; o torcedor, também:

– Buuurro! Buuurro!

Aos 40 minutos, Levir ousa uma última cartada, buscando a vitória. Saca um zagueiro e coloca mais um atacante. Aos 46 minutos, já nos acréscimos, uma bola alçada na área encontra a cabeça do centroavante que acabara de entrar.

Golaço!

Vitória suada e de alívio pro Levir, que se vira para trás, buscando o olho do torcedor, seu desafeto.

Antes que Levir possa desabafar, o torcedor emenda:

– Burro!… E com sorte!

“AS MELHORES CABEÇAS”

por José Passarelli

‘O Rio de Janeiro do meu tempo…’

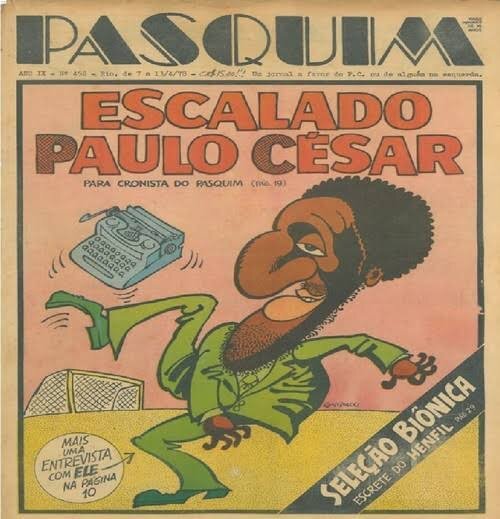

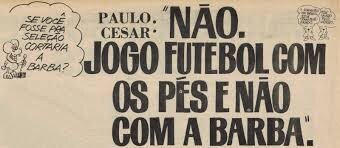

Início dos anos 70, e eu estava em todos os lugares da cidade, ora estudando ora passeando, muito mais passeando do que estudando. Me lembro que o ‘Pasquim’ nasceu com uma proposta bairrista, era para ser um jornal de Ipanema. Acontece que Ipanema foi um conjunto de circunstâncias felizes por que o bairro tinha também uma conotação até mesmo política. Naquele momento tudo era político- aliás ainda é- e Ipanema era uma síntese política, cultural, social, tudo muito entrelaçado. Em quatro números o jornal de Ipanema transformou-se num veículo nacional.

Ele surgiu na hora do sufoco mesmo, seis meses depois do AI-5. A imprensa brasileira estava muito trancada, o ‘Estadão’, a ‘Folha de São Paulo’, o ‘Jornal do Brasil’, ‘O Globo’ estavam dando manchetes absolutamente idiotas e inúteis. Uma porção de coisas fantásticas estavam acontecendo aqui no país e a imprensa não refletia nada disso por que estava muito censurada. e aí, em julho de 69, sai o ‘Pasquim’ com uma tiragem desabrida, publicando o que dava na telha, falando muito, muito. Era uma linguagem muito aberta para a época e que fez muito sucesso. Não era uma forma política de protesto, no sentido direto, mas era sim um protesto como o sufoco. O ‘Pasquim’ virou veículo de todas as pessoas que não estavam suportando aquele estado de coisas , e além disso havia a novidade da linguagem naquela hora em que toda a imprensa estava travada, totalmente travada. Foi um sucesso fantástico e o jornal chegou a vender 226 mil exemplares.

Tiraram 10 mil exemplares do primeiro número para vender no Rio de Janeiro e rodaram mais 20 mil. O segundo número foi distribuído para o Brasil inteiro, e antes mesmo de completar seis meses estava vendendo 226 mil exemplares, o que ainda nos dias de hoje seria uma tiragem fantástica, já que os de hoje não vendem mais nada, estão falidos devido à Internet. O ‘Pasquim’ representava assim um espaço para as pessoas realizarem oposição e a indignação delas. Mas esse espaço não foi meramente político, mexeu também com os costumes, teve a entrevista da musa Leila Diniz, aquela coisa toda…

Foi mais uma revolução de costumes do que uma revolução política. Mas as coisas se confundiam porque a repressão que existia na época pressupunha também uma repressão aos costumes. Aí vem Leila Diniz dizendo que ninguém tem que casar virgem, que a mulher pode ter o homem que quiser, quantos homens quiser, que pode falar da experiência sexual dela. O ator Anselmo Duarte vem e fala o que quer, e tudo isso numa linguagem absolutamente liberada, nessa hora de fechamento. O pessoal ficava fascinado…

De lá para cá muita coisa mudou, eu, era um simples estudante, andava pelas ruas e bairros da imensa cidade com o uniforme do Vasco da Gama-RJ, apostilas de cursinho embaixo dos braços, enfiava a mão no bolso e só tirava 5 dedos, mas era muito feliz, e conheci o Rio de Janeiro todo só andando de ônibus…434, 444, 477, 479, 542, 555, 638, 777, 342, 796,…etc.