VOZES DA BOLA: ENTREVISTA PAULO SÉRGIO

Santa Teresa é um bairro situado no topo de uma colina com uma atmosfera encantadora, ruas íngremes e sinuosas, ladeadas de mansões antigas e elegantes, muitas com hotéis, bares e restaurantes com vista para a baía.

Mas o bairro de tantas belezas naturais e arquitetônicas escondia um menino, então, com 14 anos, que era goleiro do Capri e destaque nos campeonatos promovidos pelo Jornal dos Sports, no Aterro do Flamengo.

Numa dessas partidas, Paulinho – que apesar de ser chamado no diminutivo, se agigantava – chamou a atenção de um senhor conhecido como Farias, à època, técnico do dente de leite do Fluminense.

Era 1968, quando colocou as ‘mãos’ pela primeira vez nas Laranjeiras, e anos depois, conduzido por Pinheiro (1932-2011), ex-zagueiro e ídolo Tricolor, passou a conviver com Félix, Carlos Alberto Torres, Edinho, Rodrigues Neto, Marco Antônio, Marinho Chagas, Dirceu, Zé Mario, Pintinho, Rivellino, Paulo Cezar Caju, Gil e outras peças que eram consideradas a engrenagem de uma máquina de jogar futebol na década de 1970.

Era um plantel que havia 16 jogadores com passagens pela Seleção.

No entanto, a idade, felicidade, vontade, identidade, plasticidade, elasticidade e a eletricidade demonstradas pelo camisa 1 embaixo das traves nos campos do Aterro não foram suficientes para fazê-lo assumir a titularidade: era o quarto goleiro, atrás de Félix, Roberto e Nielsen.

Sua estreia coincide com a de Rivellino na goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians quando o Fluminense mandou abrir alas que a ‘Máquina Tricolor’ estava colocando seu bloco na rua no dia 8 de fevereiro de 1975.

Paulo Sérgio substitituiu Roberto na etapa complementar do clássico que marcava a chegada de Rivellino ao Rio de Janeiro como uma das transações mais fenomenais da história do futebol brasileiro.

Era sua redenção?

De forma alguma! Acabou preterido do clube onde deu suas primeiras espalmadas numa bola.

Foi em busca de novos caminhos e chegou em Maceió para defender o CSA e na volta ao Rio de Janeiro, jogou pelo Volta Redonda, Americano, Botafogo.

Saiu para o Planalto Central para fechar o gol no Goiás, e voltar à sua cidade natal para jogar no América e Vasco da Gama.

No Glorioso, – clube que o levou à Copa do Mundo da Espanha em 1982, sendo reserva de Waldir Peres – viveu a melhor fase na carreira e deixou sua superstição aflorada quando entrava no ônibus do clube e sempre sentava na poltrona 21, onde não abria mão de jeito nenhum em dias de jogos.

Econômico em títulos nos 16 anos que passou no futebol de campo – apenas conquistou a Taça Guanabara em 1986 com o Vasco – não lhe restou outra profissão a escolher antes de ser hexacampeão no Beach Soccer de 1994 a 2000: virou economista, formado pela Faculdade Cândido Mendes, em 1987!

Paulo Sérgio de Oliveira Lima não foi o ‘Anjo Irônico’ com 1,85 metro de altura, pernas arqueadas, cabelos vermelhos encaracolados e que jogou no Bayern Munique-ALE em toda carreira chamado Seep Maier.

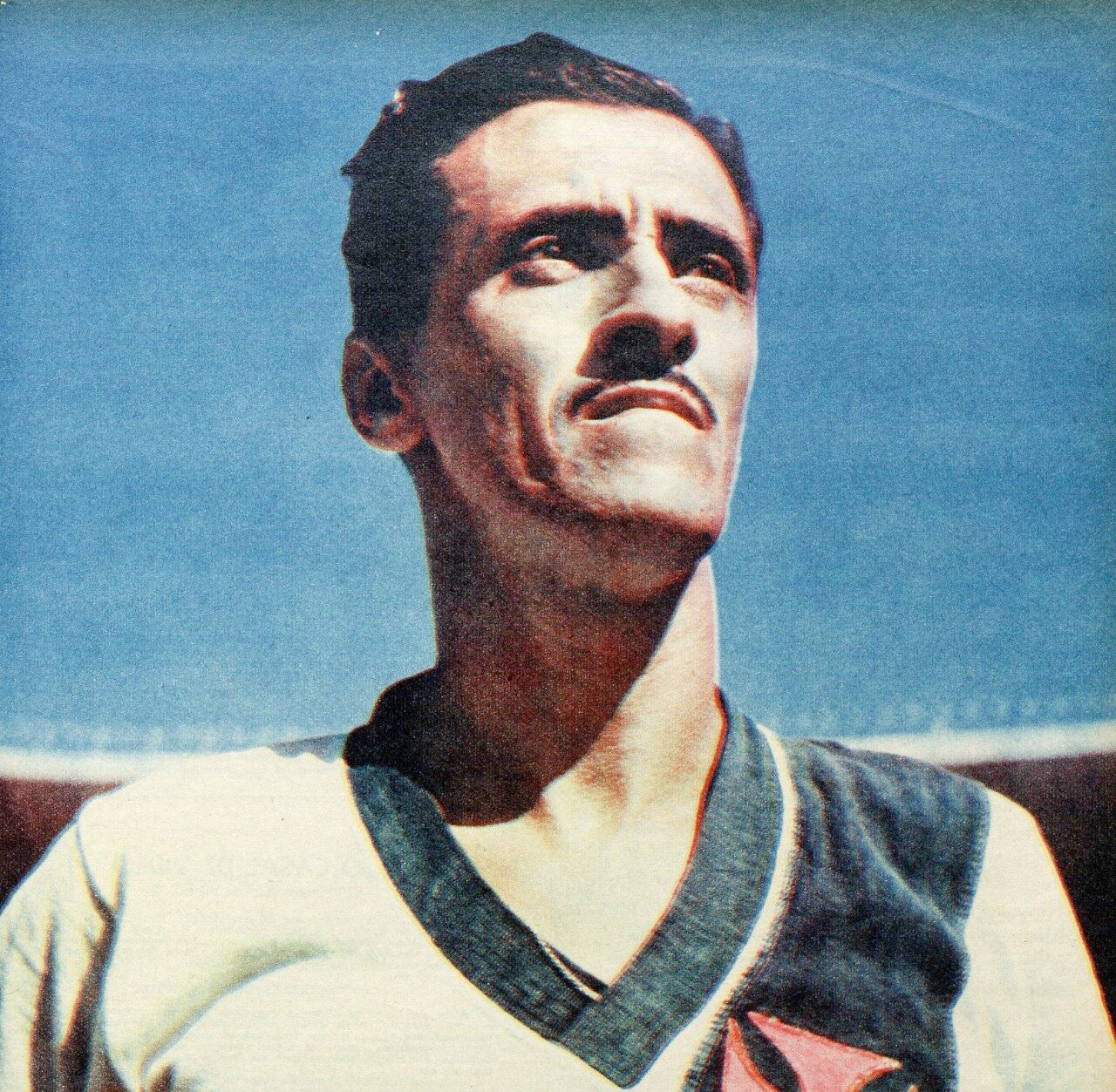

Também não foi o sempre bem colocado e de defesas incríveis que viveu o apogeu no Vasco da Gama, clube que lhe proporcionou título e prêmios pessoais de nome Andrada (1939-2019), goleiro argentino mais conhecido por ‘El Gato’, e que por um triz não pegou a cobrança de Pelé que originou o milésimo gol do Atleta do Século XX.

Não, não foi de forma alguma Seep Maier – a quem considera o maior goleiro – e Andrada – seu ídolo.

No entanto, fez história como um dos maiores goleiros do futebol brasileiro.

O Museu da Pelada bateu uma bola com o dono da poltrona 21 do ônibus do Botafogo de Futebol e Regatas, e que coincidentemente, foi o número de anos que o Alvinegro de General Severiano ficou sem levantar um troféu de campeão.

Superstições à parte, o goleiro Paulo Sérgio é o nosso vigésimo personagem do Vozes da Bola desta semana.

Por Marcos Vinicius Cabral

Edição: Fabio Lacerda

Como foi o início de carreira?

O início da carreira, como a maioria dos garotos, era no time do bairro. Era o Capri, de Santa Teresa. A gente disputava os tradicionais campeonatos no Aterro do Flamengo promovido pelo Jornal dos Sports. Numa dessas partidas, um senhor chamado Farias, que era o técnico do dente de leite do Fluminense, me viu jogando e me levou para as Laranjeiras. E foi dessa forma que dei início a minha carreira. Das pelas peladas no Aterro do Flamengo para o Fluminense.

Você começou no Fluminense em 1972, mas teve o talento ofuscado por Félix, goleiro tricampeão mundial na Copa do Mundo de 1970. Como encarou ser reserva dele e como era a relação entre vocês?

Comecei no Fluminense em 1972, apesar de ter iniciado no dente de leite em 1968, passando em seguida para o futebol de salão. O senhor Farias me colocou para jogar futebol de salão para que eu não saísse das Laranjeiras. Quando deu minha idade para o juvenil, o Pinheiro, ex-zagueiro do Fluminense, que era o técnico, me levou para os profissionais. Da pelada de campo no Aterro fui convocado por um dos maiores nomes da história do clube para integrar a equipe do futebol profissional. Joguei todos os campeonatos juvenis com a camisa Tricolor e quando estourei a idade passei para o time profissional. Fui reserva do Félix, tricampeão do mundo em 1970. Vale ressaltar que quando cheguei às Laranjeiras, era o quarto goleiro – Félix, Roberto, Nielsen, e eu. Tive a honra de jogar na Máquina Tricolor de 1975. Neste momento ganhei muita experiência. Tinha ao meu lado craques como Rivellino, Gil, Pintinho, Paulo Cezar Caju, Edinho, Carlos Alberto Torres e outros grandes jogadores. Mas a minha relação com os outros goleiros era ótima. O Félix era um professor. Foi primordial para minha evolução.

Seu pai Osmar foi seu grande incentivador?

Sem dúvida. Ele quem me levava para os jogos no início da minha carreira no juvenil, e quando cheguei no profissional, eu não deixava ele assistir mais meus jogos porque ele ficava muito nervoso (risos). E me transmitia nervosismo também. Meu pai foi minha fonte de motivação.

Qual o motivo de ter saído do Fluminense em 1976 para jogar no CSA?

Eu saí do Fluminense em 1976 e fui emprestado para o CSA. O Pinheiro, que havia sido meu treinador no juvenil, falou que por ser o quarto goleiro, seria muito difícil eu vestir a camisa número 1 do Fluminense. Naquele momento, uma saída para mim seria bom para eu pegar experiência, jogar em um outro time, disputar outros campeonatos, conhecer um outro universo no futebol. E de fato esse empréstimo me ajudou. Fez um ter maios oportunidades e ter uma vida pessoal sozinha, por exemplo. Eu tinha que me virar! Em tudo na vida eu sempre tive esse lado que eu considero positivo: extrair sempre algo bom das oportunidades e foi assim no CSA, em 1976. Quando eu voltei, o Fluminense acabou me dando passe livre e num primeiro momento fiquei completamente desnorteado. Era garoto ainda, tinha grandes aspirações no futebol e queria ser um grande goleiro e vencer nesse esporte. Lembro foi uma barra. Eu cursava o terceiro grau à época fazendo Arquitetura e passei para Economia. Aí eu pensei: “Poxa vida, o Fluminense me mandou embora, acho que eu não vou ter mais chances. O que vou fazer?”, perguntei para mim mesmo. Fui no clube e pedi para me deixarem ficar treinando para eu ter um condicionamento físico até aparecer um clube interessado em minha contratação. Foi isso.

Como tem enfrentado esses dias de isolamento social devido ao coronavírus?

Desde março que estamos trabalhando home office e na TV, tenho feito meus comentários de casa. É utilizando o distanciamento, máscara para todos os lugar quando eu tenho que sair, e me exercitando na medida do possível. No início do ano deixei de ir para academia, aluguei uma bicicleta ergométrica da academia e faço meus treinamentos em casa. Mas de vez em quando, monto um circuito e faço meu treinamento em um campo de futebol que tem perto de casa e fico sozinho fazendo. Essa foi a forma que encontrei para enfrentar o isolamento e o distanciamento social. A vida profissional segue tendo todos esses cuidados e a vida social em casa assistindo TV, lendo livros e estudando.

Antes de chegar no Botafogo, você passou primeiro pelo Volta Redonda e depois no Americano, até ser contratado em definitivo pelo Glorioso no início de 1980. Como foi jogar em dois clubes considerados de menores investimentos, embora cidades importantes para a Economia do Estado? Já que cursou Economia!? (risos)?

Foi o Félix. Ele apareceu mais uma vez na minha vida e falou: “Paulinho, o Volta Redonda tá querendo me contratar e eu não vou, mas vou te indicar. Você quer?”, perguntou-me. Aceitei de imediato. Fui para o Volta Redonda e até hoje não esqueço que quando cheguei no clube para acertar o contrato o presidente disse: “A gente queria o Félix, mas ele indicou você, e a gente realmente tá precisando de um terceiro goleiro” (risos). Caramba! Terceiro goleiro do Volta Redonda, foi o que pensei! Mas tudo bem! Vou tentar mais esse ano. Foi em 1977. Eu vou tentar, se der continuidade na carreira, ok! Caso contrário, continuo dando seqüência aos estudos. E graças a Deus, deu tudo certo, eu passei pelo Volta Redonda, depois pelo Americano, e vale um registro. Esses dois clubes foram muito importantes na minha carreira profissional. Além de me dar visibilidade, porque eu jogando diretamente no Campeonato Carioca, e enfrentando os grandes clubes, é óbvio que você é muito atacado e estando bem fisicamente, você acaba se destacando. E foi exatamente isso o que aconteceu, fiz grandes partidas no Volta Redonda e no Americano e chamei a atenção de muitos clubes que começaram a ver no goleiro Paulo Sérgio um grande goleiro. Já o interesse do Botafogo surgiu após eu fechar o gol numa no Maracanã. Sabe aqueles dias em que tudo dá certo? Pega até pensamento? Foi desse jeito. Estávamos dentro do vestiário comemorando a vitória e tomando banho. De repente, veio Sebastião Leônidas (um dos maiores zagueiros da história do Botafogo que foi contratato junto ao América, campeão de 1960, para substituir o Nílton Santos) que havia sido meu treinador no Volta Redonda e ele era auxiliar técnico do Botafogo. Aí ele falou: “Paulinho, o pessoal do Botafogo tá querendo conversar com você, está querendo te contratar”, disse. Fiquei feliz, mas como estava com o contrato até dezembro com o Americano, mas nada que impeça de conversarmos. E foi o que ocorreu. Numa folga minha fui conversar com o Rogério Corrêa, que era o vice-presidente do Botafogo. Fui em sua casa e acertamos o contrato. Isso era em setembro, meu contrato com o Americano foi cumprido até o fim de ano, religiosamente, e em janeiro de 1980, me apresentei ao Botafogo para retornar a um grande clube do país.

É verdade que quando o Botafogo vencia, você repetia o mesmo uniforme para o próximo jogo, e no ônibus do time, fazia questão de ocupar sempre a mesma poltrona, a de número? Você era supersticioso mesmo?

Sou supersticioso sim e fiquei muito mais quando cheguei no Botafogo! Gostava de cuidar do meu uniforme todo. Trazia para casa e a minha mãe que lavava. Repetia o uniforme quando eu atuava bem na última partida. Eu era tinhoso! Fazia tudo da mesma forma (risos): as mesmas luvas, o mesmo calção, a mesma camisa, os mesmos meiões, e era tudo certinho. Já o lance da poltrona 21 é a mais pura verdade, já era cadeira cativa. E tinha uma outra superstição que você não abordou na sua pergunta e que eu era sempre o último a sair do ônibus. E aí todo mundo brincava comigo. Teve uma vez que foram me pregar uma peça, e o pessoal se escondeu lá atrás no ônibus. Olhei, já tinha todo mundo saído. E ao descer do ônibus o pessoal começou a me zoar e por coincidência o time acabou perdendo. Só sei que eles nunca mais fizeram isso e deixaram eu e as minhas superstições da poltrona 21 e sair por último em paz (risos).

O Maracanã soprou 70 velhinhas. Quais são as suas primeiras lembranças como jogador no estádio?

Poxa vida, foi no Maracanã onde eu tive as melhores atuações e o privilégio de jogar com 180, 190 mil pessoas! Impossível hoje em dia em função da redução de sua capacidade. Mas foram bons tempos. As arquibancadas estavam lotadas e podia, inclusive, conversar com alguns torcedores que ficavam nas gerais e os repórteres atrás do gol. Que saudades, cara!

Qual foi o maior goleiro que você viu no futebol?

Foi o Sepp Maier da Alemanha. Eu olhava e o achava um goleiro excepcional, apesar de meu ídolo na posição ter sido o goleiro Andrada do Vasco. Eu achava ele com o biotipo muito parecido com o meu, um goleiro baixo e muito ágil. Lembro das vezes que fui ao Maracanã só para vê-lo jogar. Ficava atrás do gol olhando seu posicionamento e como ele jogava. Como ídolo foi o Andrada, no entanto, o maior de todos foi o Seep Maier.

Em 1981, com a camisa 1 da seleção brasileira, você enfrentou a França, no Estádio Parc des Princes, em Paris. Quais as lembranças daquela partida?

Foi a minha estreia na Seleção Brasileira contra a França na excursão pela Europa. Convocado pelo saudoso Telê Santana. Além da vitória contra a França, que no ano seguinte foi à semifinal da Copa do Mundo da Espanha, ganhamos da Inglaterra,, em Wembley, e da Alemanha, em Stuttgart. Para mim foi especial. Primeiro que nesse mesmo jogo, o Zico marcou seu gol de número 500, e antes da partida, o Pelé recebeu o troféu de ‘Atleta do Século’. Lembro que ele passou perto de mim e até brincou comigo quando estava aquecendo: “O menino, não vai tremer não, né?”, perguntou sabendo que era minha estreia. Imagina, um garoto que estava até pouco tempo atrás no Volta Redonda e no Americano e tendo a chance na Seleção Brasileira. E o nosso Rei vira e fala isso para você? Mas foi uma estreia muito boa, marcante e a vitória por 3 a 1 contra uma grande equipe da França que tinha Platini, Gérard, Tigana, Trésor e Didier Six. Mas a nosso time era muito bom também.

Em grande fase, convocado, você foi reserva de Waldir Peres na Copa do Mundo da Espanha, em 1982. Foi uma injustiça aquele time não ganhar o título pelo futebol que jogou?

Sim, foi injusto, apesar de achar que não existe justiça no futebol. Foi um dia em que não fomos felizes e acabamos sendo derrotado pela Itália, que tinha um time muito bom, mas o nosso time era bem superior. Acredito, inclusive, que em condições normais, e sem cometer erros como aconteceu nesta partida, acho que nós seríamos merecedores da vitória, e consequentemente, do título, pois o nosso time era muito bom.

“Depois do nosso primeiro compromisso na Copa do Mundo de 1982, passei um dia inteiro tentando convencer o Waldir Peres de que ele não tinha falhado no gol da União Soviética”, disse você à Placar de 20 de agosto de 1982. Como era a relação sua com o nosso camisa 1 e titular do Brasil naquela Copa do Mundo?

Ótima. Nossa relação era ótima. Depois do primeiro jogo na Copa do Mundo de 1982, em que o Waldir Peres falhou no jogo contra a União Soviética, todo mundo ficou ventilando que eu ia jogar, que eu ia entrar e que ele falhou. É lógico que a minha vontade era de jogar, claro, eu queria ser titular, mas quando você trabalha, com senso coletivo bem desenvolvido, sinceramente, seria injusto da minha parte assumir a posição por causa de uma infelicidade do companheiro. Jamsia apunhalaria o Waldir Peres ou outro goleiro para tentar sobrepor-me diante de uma falha que acontece com todo o goleiro. E revelo para vocês, do Museu da Pelada: eu dei força para ele no nosso reservado e para os outros eu falei que ele não havia falhado, mas obviamente, que ele falhou. No chute, tecnicamente falando, ele fez uma entrada errada na bola, e a gente conversou internamente sobre isso. Lembro que eu falei para ele: “Waldir Peres, eu e o Carlos estamos aqui para te dar força, mas se o Telê me chamar para jogar é lógico que eu vou, mas estamos aqui para te apoiar e dizer que estamos contigo”.

A última sobre 1982: você pode nos contar como era fazer parte daquele grupo? Como era o ambiente? Todos ali se davam bem de verdade? Telê realmente era muito fechado?

O grupo de 1982 era brincadeira (gíria carioca para designar algo único, que designa alto nível de pessoas)! Depois da Seleção Brasileira de 1970 foi o grande grupo de uma Seleção Brasileira de todas as que participaram de Copas do Mundo. A Seleção de 1970 era grande, e a de 1982 também. Eu só tenho que agradecer pelo privilégio em ter jogado junto com eles. Para ter uma ideia, a gente era, não uma Seleção, mas um grupo de amigos em primeiro lugar. Companheirismo de verdade. Após a classificação para a Copa do Mundo de 1982, a seleção fazia um amistoso por mês. A reunião estava garantida, porque o plantel só tinha dois que jogavam no exterior: o saudoso Dirceu e o Falcão. Os demais atuavam no Brasil. Então, nós tínhamos uma afinidade muito grande. Era de extrema relevância esse encontro com grandes jogadores, cada um estrela no seu time, mas na Seleção era em prol de um grupo. Foi uma pena a gente não ter ganhado, mas que ficou na lembrança de todos. Essa grande Seleção ficou.

É verdade que o ‘seu” Graciano Espíndola, seu sogro, comprou seu próprio passe e o alugou para o Goiás em 1985?

Essa história foi muito interessante, pois era final de 1984 e eu estava no Botafogo. Ocorreu que meu sogro, um empresário no mercado de Comércio Exterior, falou que tinha a possibilidade de dois clubes me contratarem. Achei legal, mas falei para ele que achava muito difícil o Botafogo me vender, e caso me vendesse, ia querer um preço enorme, já que eu era um jogador valorizado e de Seleção. O que a gente fez: como eu tinha algumas luvas atrasadas a receber do clube, fizemos um acordo e o meu sogro comprou o meu passe. A ideia era logo em seguida me vender para não ficarmos com o passe na mão. Mas acabou não dando certo. Apareceu o Goiás querendo que eu disputasse o Campeonato Brasileiro, e a gente achou uma oportunidade de ter a reciprocidade do retorno que a gente havia empenhado junto ao Botafogo. Foi isso que a gente fez. Alugamos o meu passe para o Goiás e acabamos de certa forma tirando um pouquinho do prejuízo.

No verão de 1985, você pensou em abandonar os gramados. Na época, cursava o último ano do curso de Economia da Faculdade Cândido Mendes. Porque resolver enveredar para uma outra área?

Quando voltei do Goiás, realmente, eu pensei em abandonar a carreira. Já estava me formando em Economia e tinha essa proposta de trabalhar nessa empresa de comércio exterior, onde estou atualmente. Mas como estava no Goiás, clube que fiquei apenas três meses, e quando voltei, fiquei dois meses sem contrato e só treinando. Aí apareceu na história o Lancetta que tinha sido meu preparador físico no Botafogo. Ele estava no América e me convidou para jogar. Movido a desafios, resolvi ir para dar continuidade na carreira. Retomei a carreira e passei pelo Vasco em 1986, clube em que me sagrei campeão da Taça Guanabara. Depois disso, já campeão e com uma boa passagem pelo Vasco, voltei ao América, que começou a atrasar salários. Mas como já tinha uma vida para cuidar, filho e tudo mais, resolvi dar seguimento a minha vida em outro setor e parei de jogar. Mas é bom deixar claro que eu parei de jogar em função dos salários atrasados e porque eu tinha contas a pagar e não podia ficar vivendo de sonhos. No entanto, depois disso, veio a seleção de Master do Luciano do Valle que me convidou para fazer parte daquele time sensacional. Reencontrei o Rivellino. Lembra que eu disse ter sido do plantel da Maquina Tricolor há 45 anos? Foi um momento mágico também. Jogávamos todo os domingos. Foi organizado Mundialito. Foi um sucesso. Pendurei minhas luvas em 2000 no futebol de areia.

Qual foi o melhor treinador com quem você trabalhou?

Telê Santana na Seleção Brasileira e Paulinho de Almeida no Botafogo.

E o treinador de goleiros?

Muitos treinadores de goleiros foram importantes na minha carreira, como Raul Carlesso, que foi o meu primeiro treinador no Fluminense, onde foi o começo de tudo. Depois tive o prazer de ter o Sebastião Leônidas no Botafogo, no qual reputo como um excelente treinador. Mas o Nielsen foi o melhor com quem eu trabalhei.

Novamente no Rio de Janeiro, você firmou seu compromisso com o América e na temporada de 1986, alugou seu passe ao Vasco da Gama. Como foi essa passagem pelo clube?

Aliás, esse time do Vasco foi campeão da Taça Guanabara e era treinado por Antônio Lopes. Sobre a minha passagem? Basta dizer que esse time tinha Romário, recém lançado aos profissionais, Roberto Dinamite e Mauricinho. Tá respondido?

Em campo, seu último time foi o América, no entanto, na areia, você jogou por mais doze anos. Que balanço você faz da carreira?

Foi legal. Agradeço tudo que eu passei. Minhas vitórias, derrotas, demissões, no caso quando eu fui mandado embora e recebi passe livre do Fluminense, e tudo na vida (risos)! O que vale é a experiência. A carreira de jogador profissional, além de ter me dado muita coisa financeiramente falando, produziu uma imagem positiva e de profissionalismo.

Qual era o segredo para ter uma ótima impulsão, já que você tinha apenas 1,78 metro de altura?

Eu sou oriundo da areia, apesar de ter nascido em Santa Teresa. Mas você já nasce com a musculatura preparada para isso e desde muito cedo que eu treinava no Aterro do Flamengo. Inclusive, sempre joguei nos campeonatos de praia e depois fui morar em Botafogo, e continuei jogando minhas peladas. Então foi assim. Fui crescendo na areia, e por meio dela, que consegui uma impulsão muito grande. No entanto, o grande segredo não era só a impulsão, mas a colocação, que foi isso que aprendi com o Andrada. Ele tinha uma ótima impulsão, mas a colocação dele era muito boa. A colocação do argentino dava condições de antever a jogada para um salto ou melhor posicionamento para fazer a defesa de um chute. Lógico que quando a bola ia muito longe você tinha que usar sua impulsão, sua elasticidade, mas o grande segredo foi que eu nasci com musculatura propícia para isso e aperfeiçoei na areia.

Defina Paulo Sérgio em uma única palavra?

Batalhador.

DANILO, 100 ANOS: UM PRÍNCIPE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA BOLA

por André Felipe de Lima

O Cruzeiro 1953

“Gênova, Itália. Meu amor. Este é o porto aonde vamos tomar o navio que me levará aos teus braços para tornar a te beijar muito e me fazer o homem mais feliz dos homens, minha vida. Dê muitos beijos no Beléto, que o papai está com muitas saudades. Para você, meu grande amor, um milhão de beijos nesta boquinha e neste corpinho todo, do teu marido, que te ama acima de tudo neste mundo. Danilo”. Um amor assim é indizível. Sente-se. Vive-se em cada linha escrita pelo casal, em cada beijo, carinho ou presentes que dão um ao outro. Danilo Faria Alvim e Zelinda Tojal Alvim viveram intensamente uma história de amor, mas também de superação. Depararam-se com a resistência dos pais de Danilo e com o preconceituoso deboche da imprensa quando decidiram se casar no final dos anos de 1940. A história de Danilo e Zelinda é exemplar. A de Danilo, particularmente, é memorável, gloriosa. Digna. No dia 3 de dezembro, ele completaria 100 anos. Ary Barrozoo descrevia da seguinte forma: “A técnica de Danilo lembra Chopin, manso, doce, inspirado.”

A trajetória do magistral jogador merece registro. Aliás, muitos e imprescindíveis registros de diversas fontes são necessários para contar quem foi essa inesquecível personagem do futebol brasileiro, um dos melhores jogadores em todos os tempos. Sua vida dentro e fora dos gramados pode ser resumida em uma única palavra, e sem pieguismo: amor. Amava o futebol. Amava o seu América, clube para o qual torceu a vida toda. Danilo amava o seu Vasco, com o qual se consagrou ao conquistar inúmeros títulos de campeão, principalmente o do primeiro campeonato sul-americano de clubes, em 1948. O “Príncipe”, como todos o chamavam, amava a seleção brasileira, que o permitiu tornar-se mundialmente conhecido, independentemente do maracanazo de 1950. Mas, acima de tudo ou qualquer fato, Danilo amava sua família. Amava Zelinda e Carlos Alberto, seus dois indissolúveis e mais genuínos amores.

“Ele falava muito da esposa, que ela era dançarina, que conheceu ela dançando. Era o amor da vida dele mesmo. Nas fotos dela, ele escrevia ‘Zelinda, eu te amo!’. Não cheguei a conhecer a Zelinda. Quando conheci ele e o Carlos Alberto, a esposa dele já tinha falecido”, diz Maria Conceição da Silveira, ex-esposa do Carlos Alberto Alvim, com quem casou-se e teve duas filhas, Mariane, 27 anos, e Carine, 21 anos. Quando Danilo morreu no dia 16 de maio de 1996, a neta Mariane era muito pequena. Carine sequer teve contato com o avô.

DESABAFO DO AMIGO DOMINGOS DA GUIA

Com Zelinda e Carlos (O Globo Sportivo)

A partir desta reportagem, o Museu da Pelada recuperará a grandiosa história de Danilo Alvim, um jogador memorável e inesquecível que conquistou mais que amigos por onde passou. Conquistou respeito e colheu admiração, além de muitos títulos de campeão, claro. Impossível haver alguém que não tenha gostado do Danilo. Esse carinho persistiu inclusive nos momentos derradeiros do grande craque e ídolo vividos na clínica de repouso Chalé da Vovó, bem embaixo do viaduto Paulo de Frontin, no Rio Comprido, zona central do Rio. Era lá onde recebia visitas de outros ídolos do Vasco. Ademir de Menezes foi um deles. Danilo e Queixada sempre foram grandes parceiros. Mas também compareciam ao asilo ex-jogadores do América treinados por Danilo nos anos de 1970 e ídolos históricos de clubes rivais, como, por exemplo, Domingos da Guia, o maior zagueiro do Flamengo em todos os tempos.

“Quem também foi visitá-lo foi o Domingos da Guia. Fui até eu que o atendi. Só lembro mesmo é do Domingos da Guia. Ele dizia que o ‘Príncipe’ foi um profissional muito bom, uma pessoa muito correta, e que ele ficava triste por ver a que ponto ele chegou, praticamente sozinho, esquecido dos amigos. Só tinha o filho por ele”, afirma Maria Aparecida Pereira de Moura, 57 anos, torcedora do Fluminense e aposentada há três anos. Aparecida era a administradora do Chalé da Vovó na época em que Danilo esteveinternado lá. “Eu era secretária, na época. Mas lembro de que ele já chegou lá naquela fase da esclerose. Era um cara calmo, tranquilo, não era agitado. Ele não lembrava mais da vida dele. Vivia naquele mundinho mesmo. Danilo ficou no Chalé da Vovó cerca de um ano e meio, dois anos, acho. Quem procurava falar mais de futebol com ele eram os funcionários. A gente ficava tentando perguntar, mas ele não lembrava, não conseguia responder.”

Acervo Família

Danilo não se recordava do passado de glóriasque honradamente construiu. Apenas na memória do Príncipe restavam as imagens do filho Carlos Alberto e da amada Zelinda, que partira antes deDanilo, em 1985. Nossa reportagem encontroupersonagens tão caras à história de Danilo graças à Emanuelly, que trabalha, atualmente, na secretaria do Chalé da Vovó.

Emanuelly, que não conhecia a história de Danilo, sensibilizou-se com o que descrevemos para esta reportagem do Museu da Pelada. Com esmero e paciência, ela, após três semanas de intensa procura, resgatou a ficha de Danilo em um antigo arquivo do asilo. Nela, há antigos númerostelefônicos de Carlos Alberto e do casal Cesar e Arminda, pais de Conceição, e o número da própria ex-esposa de Carlos Alberto. Todos os telefones não existem mais. Somente um deles, em nome do Carlos Alberto, completa a chamada, mas ninguém atende. Perdi a conta das vezes que liguei para o número do Carlos Alberto. Não me conformei e decidi ir à rua do Riachuelo, Centro do Rio, no endereço que consta na ficha encontrada por Emanuelly no Chalé da Vovó.

PÉRIPLO DE UM REPÓRTER

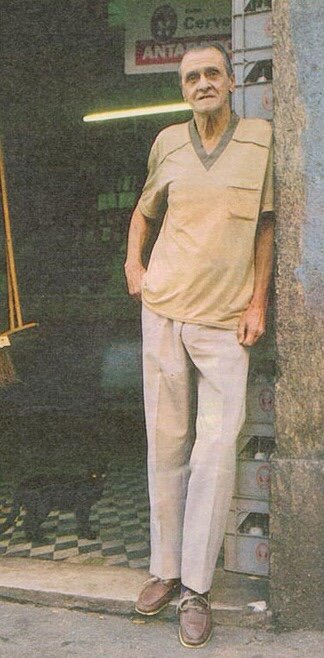

Foto: Marco Antonio Cavalcani (Placar 1989)

Dormi pouco naquela madrugada de 28 de outubro de 2020. Na minha agenda da manhã, uma pauta que me recusava definir comoinexequível, ou seja, precisava e iria descobrir o paradeiro de Carlos Alberto Alvim. Convicto disso, levantei-me com a esperança de encontrá-lo, talvez o único que poderia falar mais pessoalmente da trajetória do Danilo. Embarquei em um carro e cheguei ao prédio. Recebeu-me um jovem porteiro, o Flávio, que, após minha descrição de quem foi Danilo e o motivo para minha reportagem, respondeu que era “novo no edifício” e que “não tinha como ajudar”. Ponderei se havia algum funcionário mais antigo para informar detalhes do Danilo. Para minha sorte, havia. O seu Tião, que falou comigo pelo interfone.

Ele imediatamente lembrou-se do Danilo e do filho. Disse que Carlos Alberto e a esposa haviam se mudado anos depois da morte do Príncipe. Indaguei: “Esposa?”. O velho zelador respondeu: “Sim, esposa, a Conceição”. Imediatamente veio à minha memória a ficha mostrada por Emanuelly, onde constavam os nomes das pessoas ligadas ao Danilo. Até ali o repórter não sabia ser Conceição a nora do Danilo. Retruquei, então: “Mas o nome da esposa do Danilo era Zelinda, e ela morreu anos antes do Danilo partir”. Seu Tião corrigiu-me. “A Conceição, meu filho, era esposa do Carlos Alberto. Via sempre ele passar por aqui depois que se mudaram. Há muito tempo que não o vejo mais. Mas vejo sempre a Conceição. O Carlos Alberto deve ter morrido. Acho que sim. Ele trabalhava, me lembro bem, no [órgão públicodo] estado”. Insisti, porém, se saberia informar para onde teriam ido o filho do Danilo e a Conceição. Ele respondeu: “Aqui pertinho, na [rua] André Cavalcanti. Não sei o número, mas não há erro. Fica quase enfrente ao IBGE. Pega [sic] à direita que você consegue.”

Localizei o prédio do IBGE descrito por seu Tião. Estava convicto de que encontraria a ex-nora do Danilo. Toquei o interfone de vários edifícios, como ele recomendou, e perguntei por Conceição aos porteiros e alguns moradores que, gentilmente, atenderam-me. Mas em alguns prédios não obtive resposta. Pressenti, entretanto, que estava prestes a encontrá-la. Prostrei-me uns quinze minutos embaixo das janelas de alguns destes pequenos edifícios onde ninguém atendia e, presumivelmente, não havia porteiro: “É agora! Conceição vai pintar em uma destas janelas”, pensei, para, em seguida, gritar. E,incansavelmente, gritei, sei lá, uns quinze minutos.

Minha ida à rua André Cavalcanti naquela manhã foi, em tese, infrutífera. Mas obtive a importante informação de que havia uma Conceição que ajudou a cuidar do Danilo Alvim na reta final do ídolo e que tinha sido esposa do filho dele. Voltei ao edifício da rua do Riachuelo e informei meus contatos ao seu Tião, que garantiuque os passaria à Conceição logo que a encontrasse casualmente pelas ruas do bairro de Fátima.

FARO VERSUS SORTE OU QUEM PROCURA ACHA

Nilton Santos e Zizinho (Manchete Esportiva 1957)

O passado do Danilo parecia arredio e insistia-se em perder-se. Mas esse passado parece render-se à obstinação do repórter. Dois dias depois da investida pela rua do Riachuelo, o resultado foi mais que positivo. Foi excepcional. Conceição ligou. Seu Tião a encontrou e avisou que havia um jornalista a procura dela para entrevistá-la. No mesmo dia, ela telefonou para o repórter.

A história de Danilo Faria Alvim começara, enfim, a ser definitivamente recuperada. No breve telefonema, a nora do ídolo da seleção brasileira recordou o momento em que conviveu com Danilo e imediatamente se prontificou a nos conceder uma entrevista. Mas e o Carlos AlbertoAlvim? Qual, afinal, seu paradeiro? Igualmente à Emanuelly, do Chalé da Vovó, Conceição tornou-se peça imprescindível para ouvirmos o filho do Príncipe Danilo, que é (ou deveria ser) a principal fonte da ampla série de reportagens do Museu da Pelada sobre o pai dele.

Conceição conheceu Carlos Alberto em 1991. Iniciaram um namoro e logo foi apresentada ao Danilo. No ano seguinte, casaram-se e foram morar em um pequeno apartamento na rua do Riachuelo. Pouco tempo depois, mudaram-se todos, inclusive Danilo, para outro edifício na mesma rua, o mesmo onde trabalhara seu Tião. “Dali é que ele foi viver na clínica geriátrica, no Chalé da Vovó. Quando eu conheci o Danilo, ele já estava começando a apresentar problemas de depressão, não se lembrava de muitas coisas. De algumas pessoas ele já não se lembrava mais, mas do filho ele lembrava sim. Era uma luta para sair, até mesmo para ir ao banco receber um pagamento. Ir ao médico. Ele só gostava de ver televisão, ver jogos na televisão, dormia muito. Eu me lembro que ele falava que tinha calos e que se um jogador descobrisse que ele tinha aquele problema no pé, atacava ele. Ele gostava muito de criança. Era alegre, porém depressivo. Falava que quando jogava era o ‘Príncipe Danilo’ e que as crianças cortavam o cabelo com aquele tipo dele, sabe? Ele gostava muito de doce. Não era diabético. Clinicamente, ele não tinha nenhum problema. Não era hipertenso, não era diabético. Era só mesmo a demência que ele tinha”, descreve Conceição, em entrevista ao Museu da Pelada.

SAUDADE DA “ZÉLIA” FOI DEMAIS PARA DANILO

Danilo com a neta Mariane (Acervo Família)

Danilo sofreu com a perda de Zelinda. O impacto da morte dela em 1985 foi muito forte para ele. Perdera o amor de sua vida. Daquele dia em diante, a vida ficou sem luz para o grande ídolo do futebol. Sem a sua “Zélia”, como carinhosamente a chamava, nada mais faria sentido. O filho foi seu grande amigo, seu incondicional companheiro ao longo da vida e, fundamentalmente, nos últimos momentos dela. Danilo e Carlos eram inseparáveis. “A única coisa que recordo é o seguinte: não ia parente lá visitá-lo. Só o filho. O Carlos Alberto, que na época morava ali no bairro de Fátima, na rua do Riachuelo. Era só esse filho que o visitava. Dizia que era filho único. Ele trabalhava e não tinha como ficar com o pai em casa. Não tinha alguém para cuidar do pai. Eu via ele lá, geralmente, uma vez por semana”, recorda a ex-secretária administrativa do Chalé da Vovó, a aposentada Aparecida. Testemunha daqueles últimos anos de Danilo, Conceição confirma a extrema dedicação do filho com o pai: “Carlos Alberto pagou tudo e ficou ao lado do pai o tempo todo.”

“Lembro que uma vez, ouvindo uma rádio, um locutor, que já faleceu, falou do Danilo, que ele estava internado na clínica Chalé da Vovó, deu até o número errado, aí eu entrei em contato para ele dar o número certo para quem quisesse ir lá visitá-lo, mas não consegui. Esse locutor foi quem deu a notícia de que ele estava internado no Chalé da Vovó, no Paulo de Frontin, para quem quisesse — amigos ou parentes — irem lá visitá-lo”, recorda Aparecida, referindo-se ao radialista Afonso Soares (1923-2007), que ganhou notoriedade pelos inúmeros bordões que criou para suas transmissões de rádio. E a mensagem do Afonso Soares realmente deu certo. Domingos, Ademir de Menezes e outros craques e também ídolos do passado foram visitar o Príncipe. Menos um: Pelé.

Foto: Gazeta Esportiva

O Rei, que se diz vascaíno desde criança e que certamente teve Danilo como um de seus ídolos de infância, infelizmente, não visitou o Príncipe. Teve oportunidade para isso. Conceição garante que Pelé teria escrito uma carta para Danilo, exaltando-o. A própria Conceição confundiu-se ao dizer que achava tê-la em sua casa. Mas essa suposta carta parece ter se perdido ou sequer existido.

Independentemente da existência ou não desta carta, outra situação envolvendo Pelé e Danilo foi descrita por Aparecida. Uma senhora parente de uma das internas no Chalé da Vovó teria ido a um evento no Maracanã em que Pelé estaria presente. A tal senhora — enfatiza Aparecida — queria entregar uma carta sobre Danilo, mas Pelé a teria ignorado, o que a enfureceu. “Ela ficou revoltada, porque ninguém falava do Príncipe Danilo e ninguém procurou fazer uma homenagem para ele”, conta Aparecida, lembrando que a senhora tinha praticamente a mesma idade do Príncipe e dizia ter acompanhado, pelos jornais e revistas, toda a carreira do ex-jogador.

Carlos Alberto Alvim entrou em contato com a reportagem do Museu da Pelada. Após a primeira e breve conversa por telefone, agendamos com ele uma entrevista, porém, um dia antes da data marcada, o filho de Danilo recuou. Em mensagem por WhatsApp, laconicamente escreveu: “Peço desculpas, mas não farei qualquer depoimento. Agradeço por lembrar do mesmo”. Respeitamos a decisão do Carlos Alberto, mas o Museu da Pelada não desistiu de resgatar a maravilhosa história de um dos mais gigantescos ídolos da história do futebol brasileiro: Danilo Alvim, patrimônio histórico da bola.

***

Na próxima reportagem, a segunda da série DANILO, 100 ANOS, em homenagem a um dos mais brilhantes craques da história do futebol, você conhecerá detalhes do começo da carreira do ídolo e de como um trágico acidente quase o fez abandonar precocemente a carreira de jogador.

NASSER, David, e MANZON, Jean. “Em ritmo de samba”. Revista O Cruzeiro: Rio de Janeiro, 22 de julho de 1950, p.24.

O ÚLTIMO TANGO

por Serginho 5Bocas

Se tem um jogador que proporcionava emoções viscerais, esse era o cara. O que tinha de futebol nos pés, continha na mesma dose o drama. Sua carreira foi uma verdadeira montanha russa, sua vida tinha aqueles rompantes de alegria e logo em seguida, descia vertiginosamente para uma amargura, uma tristeza que podia dançar, feito um tango. Mas não há como ficar indiferente a tudo o que ele fez.

Início prematuro de um prodígio idolatrado, aos 15 anos já jogava nos profissionais do Argentino Juniors. Nome quase certo para a Copa do Mundo de 1978, Menoti brecou equivocadamente, uma pena. Em 1979 conduziu a Argentina ao título do mundial de juniores em companhia de Ramon Dias e já era titular absoluto da seleção argentina dos profissionais. Lembro de um jogo no Maracanã em 1979 pela Copa América, quando o Brasil venceu por 2×1, Maradona ainda muito jovem, prestes a fazer 19 anos, comandava as ações da seleção, carimbando todas as bolas e parecendo um veterano, já sabia tudo de bola e mais um pouco, Leão que o diga. Tudo parecia dar certo, a sua vida estava em alta.

Veio a Copa de 1982 e nela toda a expectativa de ver a sua genialidade se confirmar facilmente em um time de craques e com ele voando baixo, mas não aconteceu. Estava em excelente companhia, na equipe campeã do mundo, ao lado de gente como Ardilles, Bertoni, Passarela, Kempes, Fillol e Ramon Dias, mas fez apenas uma bela partida contra a Hungria na primeira fase e ficou devendo no resto da competição, apesar de ter sido duramente marcado, às vezes até violentamente. Saiu por baixo, ao se despedir com uma entrada desleal na barriga de Batista do Brasil, que o levou a ser expulso.

Foi para o Barcelona e sofreu uma de suas piores contusões, ficando fora dos campos por muito tempo. Jogou pouco tempo por lá e não teve um time a sua altura para conquistar títulos e buscou outros rumos, pois não estava num bom momento. Acabou indo para o eldorado italiano, por uma montanha de dinheiro, foi parar onde se jogava o melhor campeonato da terra naquele momento, no Napoli, mas voltamos às Copas.

Mesmo com Maradona, durante as Eliminatórias da Copa de 1986, a Argentina passou um sufoco danado para se classificar diante da seleção do Peru, em dois jogos cascudos. Em Lima, vitória do Peru e na Argentina, um empate suado e conquistado no finzinho da partida, que classificou os hermanos para o México. Foi no limite, quase ficam de fora, quem poderia imaginar que eles seriam campeões?

Veio a Copa de 1986 e a Argentina bem abaixo de suas tradições em termos de qualidade técnica. Um time de operários com um baita mestre de obras. Comando de uma eminência parda, que não convocou o ex-parceiro Ramon Diaz, barrou Passarela e só faltou escalar os onze. Maradona fez de tudo naquela Copa, foi o seu apogeu. Fez jogadas de almanaque e uma jogada que seus fãs perdoam e lembram com a maior cara de pau, mas que não tem nada de esportivo ou de belo: o gol de mão contra os desafetos ingleses. A campanha em si não foi brilhante e nem tivemos um futebol vistoso, exceto por ele, que brindou a todos, com um futebol espantoso, decisivo, arrebatador e raras vezes visto nos campos em tão curto espaço de tempo. Ali, nos campos mexicanos, ele levantou defunto da tumba e tocou o topo do mundo, estava no mais alto nível que um jogador de futebol poderia atingir, um “nirvana” que nem ele mesmo conseguiria atingir de novo.

A Copa passou, Diego pediu reforços ao Napoli e chegaram Careca, Alemão, Bagni, Mauro, Di Napole e Carnevale. No comando das picapes o maior jogador do mundo e na retaguarda um povo sofrido, carente e apaixonado, quanta simbiose! Quanta sinergia! Para um clube que não ganhava nada, Maradona deu musculatura de sobra e os caras venceram o campeonato italiano, a Copa Itália e a Copa Uefa. Estava sobrando na turma, a gangorra estava favorável, era um semi Deus naquele momento para aquele povo.

Veio a Copa de 1990 e tudo levava a crer que Maradona ia carimbar outra estrela na camisa, mas foi uma viagem insólita, cheia de altos e baixos, pra variar. No grupo da primeira fase foi sofrível, perderam na estreia para Camarões e na vitória contra a União Soviética, Maradona fez um pênalti, colocando a mão na bola, quando o jogo ainda estava 0x0. Se fosse marcado a penalidade, poderiam nem se classificar na repescagem como um dos melhores terceiros lugares, como ocorreu. A gangorra estava em baixa.

Veio as oitavas e cruzaram com os brasileiros por conta da má campanha inicial. Tomaram um vareio de bola na única partida em que o Brasil de Lazaroni jogou bem, mas os argentinos foram agraciados com uma bola de gênio de Maradona, que após se livrar com sua habilidade de vários defensores brasileiros, lançou nos pés de Caniggia e daí pro gol, improvável e desolador, coisa de Dom Diego, toca o enterro aos trancos e barrancos.

Veio as quartas e contra a Iugoslávia, após o empate no tempo regulamentar, Maradona perdeu um pênalti mal batido, mas Goicocheia salvou o dia, defendendo dois, o gênio era iluminado e tinha anjo da gurda. Na semifinal contra a Itália, arrancaram um empate suado e nos pênaltis novamente a estrela de Goicocheia resolveu, pegando mais dois pênaltis. Tava difícil convencer na bola, mas a Argentina ia chegando na final. Um cai não cai intermitente e trôpego.

Veio a final contra a Alemanha, em um dos jogos mais feios desta pobre Copa e desta vez o pênalti, batido por Brehme, ajudou o lado alemão. Saldo final: Maradona medalha de prata e um choro no pódio que comoveu a todos pela sinceridade. O gênio era humano.

A boa fase do Napoli acabou com a explosão de um caso de doping nem 1991. Maradona não era nem sombra daquela fera que todos se acostumaram a ver, sumiu do mapa, mas aí veio um chamado urgenge, ele fez um regime “turbo” e em tempo recorde, lá estava Dieguito de novo, fininho e voando prontinho para a Copa de 1994.

Veio a Copa e logo na estreia contra a Grécia, Diego fez um gol e parecia se divertir de novo. A gente voltou a ver a qualidade dele sobressaindo sem esforço, como de costume, mas aí veio a Nigéria e um “sorteio” meio maroto, pronto! Lá estava ele novamente, envolvido em outro caso de doping. El Pibe, fez uso de efedrina, um remédio para emagrecer, que não faz ninguém ficar genial ou dar um drible, mas é substância proibida e o sonho acabou ali. Brigar com a FIFA nunca vai dar bom resultado. Aquele foi o último suspiro de genialidade do menino das favelas, do gênio da esquerda imortal, da canhota perfeita.

Maradona adorava o Brasil e os brasileiros, fã declarado e escancarado de Rivelino, amigo de fé de Careca, atendia com prontidão todos os convites das “peladas” de Zico. Na derrota de 3×1 para o Brasil na Copa América de 1989, humildemente pediu a camisa de Bebeto após ver o baianinho dar aquele sem pulo de cinema. Aquela Copa América em que ele quase fez o gol que Pelé não fez do meio de campo, impedido por uma trave. Na Copa de 1990, trocou de camisa na única vez que nos venceu na vida e desfilou com a camisa canarinho feliz da vida. Contra o Brasil não costumava se dar bem e só fez um gol em 1981, no empate de 1×1, durante o Mundialito no Uruguai.

Maradona não foi rei como Pelé, passava longe da perfeição da realeza, mas tinha a altivez de um líder carismático, conhecia e dominava a sua força brutal, os caminhos da vitória e sabia que a sorte também estava ao seu lado. Lutava como nunca e se fosse preciso se matava em campo e por isso, a torcida o adorava. Diferente de Messi, não se abatia com infortúnios, erguia a cabeça e voltava mais possesso ainda para alcançar a glória eterna e por isso virou Deus na Argentina.

Não foi o maior artilheiro, nem o cara que venceu mais bolas de ouro ou que colecionou mais títulos relevantes, mas sempre esteve nos corações dos torcedores. Dom Diego fez o que quis nos gramados com a sua canhota genial e infernal, nunca seguiu regras, para o bem e para o mal. Este foi o seu legado e a sua sina, partiu fugaz e deixou uma legião de fãs como num melancólico tango.

MARADONA, O CALÍGRAFO DA BOLA

por Marcos Vinicius Cabral

“Não acredito, meu Deus!”, foi o que disse às 13h15 da tarde desta quarta-feira (25/11), quando parei o carro embaixo de uma amendoeira bem próxima da barraquinha de seu Antônio e do mercado em que segundos antes havia deixado minha esposa e sua mãe.

À sombra da árvore enquanto esperava por elas, peguei o celular para ver as mensagens que chegavam a todo instante no WhatsApp.

Fui checando uma a uma e infelizmente era verdade: Maradona não conseguiu driblar a morte.

Com o celular ainda nas mãos, impactado, olhei para o céu, fechei meus olhos, encostei minha cabeça na porta do carro e comecei a pensar em Diego Armando Maradona Franco.

– Está passando mal? – perguntou o dono do caldo de cana mais saboroso de São Gonçalo.

– Não, estou pensando em Maradona! – respondi com os olhos fechados e suspeito que a essa hora ele já tenha entendido minha resposta mesmo dizendo um “Eu, hein!” como se eu fosse louco.

Mas se ele não entendeu nada naquele momento, imagine nós, amantes do futebol, com a notícia da morte do maior nome do futebol argentino de todos os tempos?

Mas permaneci ali por dez minutos no máximo e coloquei o meu hipocampo para funcionar.

Ali, no silêncio fúnebre, refleti sobre as vidas humanas perdidas na ‘Guerra das Malvinas’, em que a Argentina tentou e não conseguiu recuperar parte territorial dos arquipélagos da Inglaterra.

Resultado: 640 argentinos fecharam os olhos em definitivo e 255 ingleses foram carregados em seus caixões por seus familiares.

Nessa viagem de poucos minutos, deu tempo de pensar naquele 22 de junho de 1986 – quatro anos após o fim do confronto bélico entre os países.

Dessa vez, para o bem da humanidade, não haveriam armas, helicópteros, explosivos ou aviões militares, mas sim um Estádio Azteca abarrotado de gente, que assistia 22 homens vestidos com suas fardas de seus países e uma bola que serviria para vencer a batalha campestre: o gol!

O fato é que ‘La revancha de los Dioses’ ocorrida há 34 anos, foi vencida pelos sul-americanos, que fizeram justiça com os próprios pés, uma mão divina e um ‘Dios’ dentro de campo: Maradona, eterno como aquele jogo que é, segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho em seu livro ‘Os 50 maiores jogos das Copas do Mundo’, o 11º mais importante de todas as edições de Copas do Mundo.

Já o gol de Maradona aos 36 minutos do segundo tempo, o mais bonito de todos os novecentos jogos nas vinte e uma edições de Copas do Mundo.

Nessa viagem insólita, pensei na fraca Argentina de Carlos Bilardo, que venceu no Estádio Delle Alpi, em Turim, a equipe brasileira por 1 a 0, num lance majestoso de um camisa 10 de 1,65m de altura que em um rompante iluminado – como fez o norte-americano Thomas Edison (1847-1931) ao criar a lâmpada para o mundo – colocou o atacante Caniggia para marcar o único gol da partida.

Mesmo sendo melhor nos 90 minutos da partida, terminava ali, a jornada brasileira logo nas oitavas de final, naquele 24 de junho de 1990.

Nessa viagem intrínseca, lembrei dos jogos transmitidos pela Bandeirantes, dos títulos do Napoli em 1986/87 e 1989/90, e de tantos e tantos jogos narrados por Luciano do Valle (1947-2014), Silvio Luiz e Jota Júnior e comentários de Elia Júnior, Juarez Soares (1941-2019).

Nessa viagem inimaginável ao passado, lembrei do gol que marcaria época não apenas pela beleza do lance, mas também pela comemoração: raivosa, aos berros, na direção das câmeras, em plena Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994.

Maradona queria provar, ali, que estava inteiro para o futebol, que, aos 33 anos, poderia conduzir sua seleção a mais um título mundial e que os meses em que permanecera suspenso por consumo de cocaína eram coisa do passado.

Golaço contra a Grécia e presente de grego na suspensão imposta pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Nessa viagem ao túnel do tempo, lembrei das vezes em que discuti com amigos, como o jornalista Helvio Lessa, o repórter fotográfico Kiko Charret e o diagramador Jorge Quintanilha, sobre quem foi melhor: Maradona ou Pelé, quando começou a polêmica envolvendo os dois camisas 10 do futebol mundial no século XX.

Eles eram Maradona, eu Pelé.

Mas o ‘Pibe de Oro’ foi verso, reverso e controverso, a ponto de ter lugar cativo no coração do torcedor e um ‘Natal’ argentino comemorado em seu aniversário: 30 de outubro!

Não há um argentino na face da Terra que não idolatre seu eterno ídolo, como o jornalista Hernán Amez, que criou a Igreja Maradoniana em 1998 e tem o tetragrama sagrado D10S, que mistura a palavra em espanhol (Diós) para Deus com o D de Diego e o 10 da sua camisa.

Ainda daria tempo para pensar na vida do menino pobre que nasceu na Villa Fiorito, favela situada em Lanús, na Argentina, nos excessos com o tabaco, bebidas e drogas, assim como a difícil relação com a imprensa.

Sim, daria, mas o som da porta do carro sendo aberta pela minha esposa e sua mãe, me despertou.

– Vamos embora, meu bem, que estamos atrasados para o almoço! – disse minha adorável esposa, me preservando de pensamentos tão ruins de quem fez tão bem para o futebol.

Maradona merece reverências, já o cidadão Diego Armando Maradona Franco, respeito.

PÊSAMES À BOLA

por Rubens Lemos

Quando se tem 16 anos, sonhar é ver o mundo do tamanho de um campo de futebol. Qualquer paixão de relance é a última e sem direito a segundas opções. Nem mais menino, nem ainda homem feito, o menor prazer é a escritura do paraíso, até para aqueles que recolhem as emoções do peito como os segredos de velhos papéis adormecidos no baú dos tataravós.

Aos 16 anos, eu era apenas 11 contra 11. A infância pobre não me permitia o luxo das boates e os trocados contados pela minha avó Maria do Carmo caíam todas as tardes de domingo na bilheteria 8 do estádio Castelão (Machadão). Em 90 minutos, dava para esquecer as angústias da rotina leniente e as decepções sufocadas. Paixões platônicas mal disfarçadas pelo silêncio da timidez.

E foi aos 16 anos que pensei em invadir a Argentina e naturalizar Maradona. Por despeito e amargura, vira Zico, o meu segundo Pelé, cair como Quixote no gramado de Jalisco, no México, na derrota cruel para os franceses, dolorosas como os fracassos impostos por erros em pênaltis.

E, com 16 anos e a unanimidade dos sonhos acesos, esperava sentir o que o coração não havia gozado em 1970, ano da graça de qualquer fanático brasileiro. Nascera um mês e meio depois, imediações dos dias em que Pelé, Gerson, Rivelino, Tostão, Jairzinho e Paulo Cézar Caju, sexteto em flores, deixavam de quatro quem ousasse correr atrás deles.

Havia derramado lágrimas sofridas, impregnadas de morte, no 5 de julho em que o italiano camisa 20 Paolo Rossi nos mandou de volta da Espanha para os cafundós da melancolia, em 1982.

Me considerava no ponto de comemorar, aos 16 anos de idade e ilusões. Ainda havia para mim João Saldanha comentando pela Rede Manchete. Saldanha implacável com a teimosia siderúrgica do técnico Telê Santana em manter Casagrande no time e deixar Muller na reserva nos dois jogos iniciais. Zico, joelhos estourados, chama de um time mediano que morreu aos pés franceses num 21 de junho de final bisonho.

Sozinho, numa Argentina medíocre, Maradona conquista com a pé esquerda, a mão ungida de malícia e o balé debochado de um mito, a Copa do Mundo que parecia tão minha em 1986. Ano em que Maradona foi o que Garrincha exibiu em 1962 e Romário apresentou em 1994.

A diferença é que Mané Garrincha, só vi em filmes chuviscados e depoimentos encantados dos antigos de amor à bola. Contra a Inglaterra, Maradona fez o gol dos gols, arrancando da intermediária, driblando até a Armada da Inglaterra e construindo uma obra de Antônio Berni, o pintor argentino do século passado.

Em 1994, Romário poderia ter perdido o Tetra se Maradona, flagrado no exame antidoping, não tivesse sido excluído do futebol. Era líder de um timaço, que, sem ele, se deixou vencer pela saudade calorosa e arrebatadora como as emoções portenhas.

Em viagem de trabalho, 1996 e aos 26 de idade, estive na Bombonera, vendo Maradona perder um pênalti pelo Boca Juniors contra o Racing, vencedor por 1×0 em jogada de contra-ataque.

Maradona parado nas imediações da intermediária, repertório aberto de passes perfeitos desperdiçados pelo loiro Caniggia e o camaronês Tchami no ataque.

Os aplausos para Maradona soavam tango triste de Carlos Gardel e paixão furiosa de peronistas. Eliminado, mas sempre Diego, o herói das causas indecifráveis. O homem trágico da natureza hermana.

Maradona virou pó. De cocaína. Seu aspecto chegava à linha de fundo da degradação. Perdia o senso mínimo do respeito a si mesmo. Treinou times, brigou, xingou, meteu-se em idealismo sem base alguma.

Ser humano, apenas, foi anulado pelos vícios. Morto, Maradona deixa com Messi o cetro natural da sucessão. Deus é pai e bom treinador. Jamais abriria mão de um meia-esquerda feito inteirinho por ele. Pêsames à viúva bola, amante fascinada e libidinosa.