por Mauro Ferreira

A pelada não tem sobrenome. Só permite apelidos, carinhos, abraços, sorrisos e resenhas. A pelada, hino da alegria, só se permite no terreno do improviso, usa a bola como pretexto e tem no encontro sem desencontro – salve Vinícius – sua sustentação.

E a pelada foi homenageada. Deveria ser, tinha que ser. Boleiros, artistas, cronistas, gente importante e outras gentes tão importantes pra ela, embora léguas distantes dos holofotes, se reuniram bem debaixo do Cristo Redentor para saudá-la em livro.

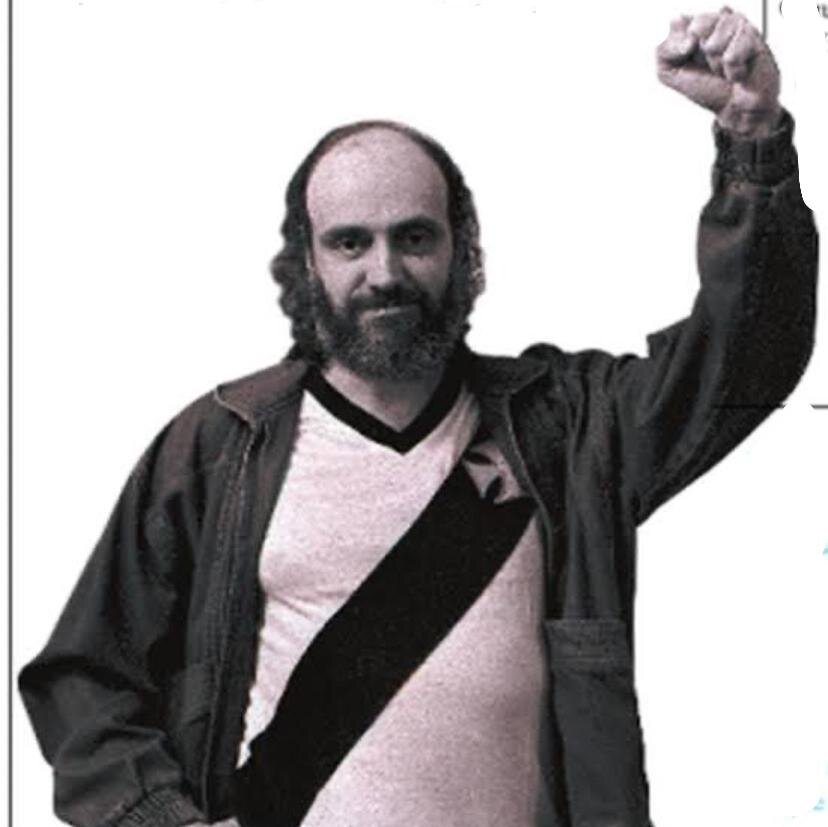

“A Pelada Como Ela É”, livro de Sérgio Pugliese, conta e transforma em história a raiz do futebol. Virou tatuagem na tarde de segunda, 20 de dezembro de 2021 – guardem essa data, meninos -, a sua estreia antes de ir pras prateleiras das livrarias. Mais de 700 peladeiros deram o ar da graça com muita graça, sorrisos, gargalhadas, resenhas, surpresas… era a energia suprema dos boleiros, presentes para levar seu quinhão de resenha em forma de autógrafo e dedicatória.

Era gente que não se via há tempos; alguns, um intervalo de quase 40 anos. Era pra começar às cinco da tarde; às duas já tinha gente atrás do livro. E o espaço do Pizza Park da Cobal do Humaitá, foi enchendo. Muitos em fila, outros em mesa dentro, personagens em mesas fora. Todos rendidos ao prazer da resenha, o melhor produto da pelada. E rendeu conversas até quase uma da manhã.

Presentes para o autor foram vários. De cachaça a chuvisco. O maior de todos, a presença de todos. Para a pelada, sem dúvida, o presente foi a resenha coletiva, a maior da história. E é por isso – só por isso – que A PELADA É COMO ELA É