Certa vez, em 1987, sentado na bola, Leandro chamava a atenção pela forma que observava seus companheiros correndo no gramado da Gávea. Apesar de um belo par de olhos esverdeados e difíceis de não serem notados como seu futebol, o olhar escondia, até aquele momento, uma tristeza – a mesma que lembrou o episódio quando foi considerado acabado para o futebol e reprovado nos exames médicos no Internacional, em 1979, numa transação de empréstimo – que abalaria mais ainda o jogador de 20 anos à época.

Vítima de problemas crônicos nos joelhos – artrose no direito e tendinite no esquerdo – o imortal camisa 2 e 3 rubro-negro poderia ter ido mais longe na carreira. Como todo craque, era diferenciado. Tanto que não treinava em dois turnos como os demais. Fazia apenas exercícios específicos de peso, como por exemplo, fortalecimento muscular em que levantava 25 kg com a perna direita e 15 com a esquerda, 250 vezes.

“Cada partida disputada por Leandro é uma obra de arte do departamento médico do clube”, diria certa vez com semblante leve o falecido e lendário médico rubro-negro, doutor Giuseppe Taranto, sublinhando que Leandro se submetia às ondas eletromagnéticas – a famosa corrente russa -, laser, ultrassom e gelo, muito gelo em ambos os joelhos.

Tudo isso para combater (ou tentar) o “Mal de cawboy”, que segundo especialistas, só seria possível se o jogador tivesse usado gesso com aparelho ortopédico entre os dois e cinco anos, além de ser submetido a uma cirurgia até os dez. Embora com todas essas dificuldades, não lhe faltaram adjetivos, elogios, aplausos e títulos, muitos títulos, que se devem porque Leandro era dotado de uma qualidade técnica inesgotável e de infinitos recursos.

Clássico, jamais desleal – em 415 jogos na carreira, foi expulso uma única vez, naquele 23 de novembro de 1983, quando se desentendeu com o ponteiro Ado do Bangu, no Campeonato Carioca daquele ano -, Leandro é o típico jogador que tinha a lisura e a lealdade como aliadas à sua incontestável habilidade com os pés, pernas, cabeça, peito, ombros, menos as mãos.

Encerrou sua brilhante carreira vestindo apenas a camisa do Flamengo – com exceção da Seleção Brasileira – ao longo de 12 anos como profissional. Mas Leandro merecia mais. Muito mais! O futebol também. O torcedor do Flamengo e o apaixonado pelo esporte bretão mereciam vê-lo por mais tempo em campo. A bola chorou por essa separação quando o Peixe-Frito, desamarrou os cadarços de suas chuteiras e deixou ali em um canto qualquer do vestiário no estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, popularmente conhecido por Moça Bonita. Era a despedida de um craque que por ser tão leal na execução das regras e lisuras do jogo, saiu de cena de forma simples, coisa que o seu futebol nunca foi.

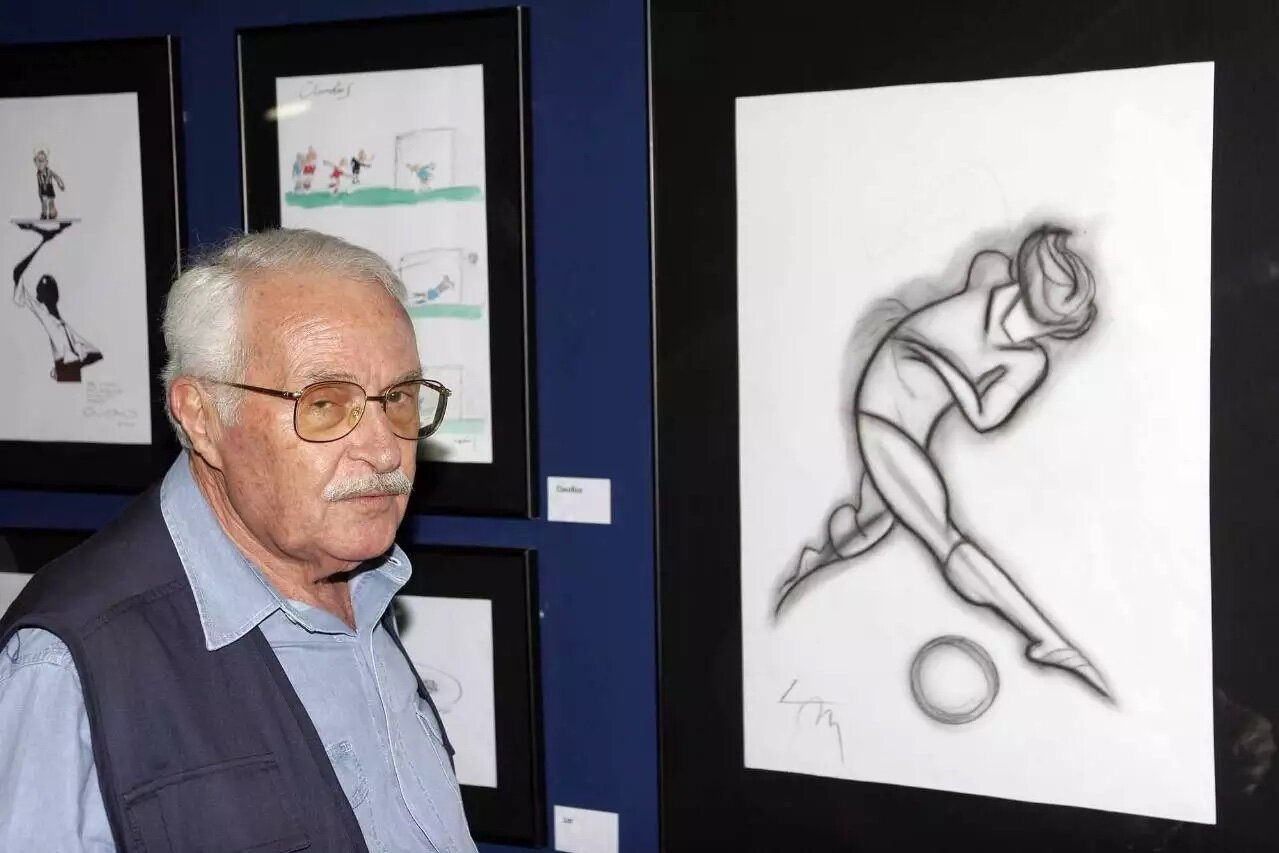

O Vozes da Bola traz um dos maiores laterais-direitos de todos os tempos. Não somente no Brasil. E sim no mundo. Leandro, cabofriense de carteirinha, é nosso 32° personagem, que em março deste ano, soprou velinhas e comemorou 62 anos de vida. E de muitas histórias.

Texto: Marcos Vinicius Cabral

Edição: Fabio Lacerda

O que representou o Fla-Flu de 1969 na sua vida? Você ouvia o jogo pelo radio na companhia do seu pai e foi no banheiro rezar pela virada. Fale sobre esse momento quando você tinha dez anos.

Eu já acompanhava jogos do Flamengo, mas acho que ali senti algo diferente no meu coração e na alma com aquele gol do Dionísio. Eu falei para o meu pai que ia no banheiro fazer xixi e acabei me ajoelhando na sala, rezando, pedindo a Deus para o Flamengo empatar e alegrar o meu pai. Na minha volta do banheiro, o Flamengo acabou empatando, mas infelizmente, depois levamos o terceiro gol que culminou na perda do título. Mas lembro que quando eu ouvi o Jorge Curi narrando aquele golaço do Dionísio, pô, me deu uma emoção tão grande em ver meu pai tão feliz que ali nasceu esse sentimento forte com o Flamengo.

Relate sobre sua chegada ao Flamengo. Deu frio na barriga sair de Cabo Frio para chegar à Gávea?

Eu morava na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio, e fui fazer o pré-vestibular na época. Aí, pegando o ônibus com um primo chamado Nonato, o ponto final era na Praia do Leblon, praticamente, em frente ao Flamengo. E aí esse meu primo teve a ideia de sugerir para eu pedir para fazer um teste na Gávea. E como eu era muito envergonhado, falei que se ele pedisse eu treinaria sem problemas. Como ele era insistente, fomos lá e ele pediu para eu treinar. Aí, o “seu” Orlando, diretor de esporte amador, perguntou: “Você joga em que posição?”. Respondi que jogava de lateral-esquerdo. Ele continuou: “Mas você é canhoto?”. Disse: “Não, eu sou destro”. Aí meu primo se intrometeu e falou: “Seu Orlando, ele bate com as duas e muito bem”. O “Orlando” olhou assim, meio desconfiado, mas marcou um treino às 14h do dia seguinte. Compareci, e apesar da dificuldade de arrumar uma chuteira, pois eu fui pego de surpresa, e como não tinha, consegui com muito custo uma par emprestado com dois números acima do meu. Enchi com algodão molhado e fui para o teste. Me saí bem, fiz dois gols e fui aprovado para voltar no dia seguinte. Foi aí que começou minha história até chegar nos juniores.

Há uma curiosidade que pouca gente conhece envolvendo você e o Júnior. Quando você chegou ao Flamengo, em 1976, jogava na lateral-esquerda e acabou sendo deslocado para a direita, e o Júnior em 1974 era lateral-direito e foi deslocado à esquerda. Você já imaginou disputar posição com o Júnior?

Jamais! Caramba, eu nunca pensei nisso. Na verdade, quando eu cheguei no Flamengo, eu já sabia que o Júnior jogava na lateral-direita, tanto que até hoje lembro daquele golaço que ele fez do meio de campo na decisão do Campeonato Carioca contra o América, em 1974, na vitória por 2 a 1. Mas eu cheguei na Gávea como lateral-esquerdo, porque eu era lateral-esquerdo em Cabo Frio, entende? Mas te confesso que ia ser uma complicação enorme ali na disputa pela titularidade. Ainda bem que o professor Américo Faria teve uma visão boa quando se machucou o lateral-direito, e ele me deslocou para a posição oposta da minha origem. Fui bem, me adaptei e graças a Deus não precisei disputar nada com o Júnior, pois te confesso, ia ficar muito complicado.

Você ganhou quatro títulos brasileiros pelo Flamengo (1980, 1982, 1983 e 1987). Qual foi o mais difícil?

Nenhum título é fácil. Todos os títulos têm suas dificuldades e seus pesos. O Flamengo de 1980, 1982, 1983 e 1987, só enfrentou timaços. Em 1980, eu participei muito pouco, quer dizer, quase nada. Fiquei uma ou duas vezes no banco, apesar de ter concentrado. Fiz parte do plantel. Em 1983, foi um campeonato difícil e na reta final da partida eu fiz um gol importante na final contra o Santos. O time estava muito bem, mas já não era o mesmo e tínhamos as entradas do Júlio César e do Élder. Em 1987, já foi uma equipe mais mesclada com experiência de alguns como eu, Edinho, Andrade, Zico e Renato, com jovens promessas como Zé Carlos, Jorginho, Leonardo, Ailton, Bebeto e Zinho, e lembro que começamos a Copa União muito mal e depois melhoramos e partimos para a conquista do título. Mas eu acho que o de 1982, foi pancada, porque nós pegamos o Grêmio em duas partidas seguidas, no estádio Olímpico. Empatamos por 1 a 1, no Maracanã, depois por 0 a 0, em Porto Alegre, e ficamos uma semana para disputar o terceiro jogo lá no Olímpico. Fizemos 1 a 0, gol de Nunes, depois sofremos uma pressão enorme, torcida em cima, um Grêmio com jogadores técnicos e de grande habilidade, mas conseguimos vencê-los. Esse título de 82 foi sofrido, foi complicado. Vamos dizer assim, porque todos os títulos de Campeonatos Brasileiros tiveram suas dificuldades.

Como foi ter jogado numa geração tão vitoriosa do Flamengo que começou na reta final da década de 1970?

Isso aí é uma coisa que muita gente fala, pergunta: Se não era melhor ter nascido agora e jogar com esses jogadores atuais que estão ganhando tanto dinheiro? Uns falam que eu estaria milionário, que eu jogaria em alto nível, que seria isso, conquistaria aquilo, mas vou te confessar uma coisa: eu agradeço a Deus por ter nascido naquela época, por ter convivido com tantos jogadores maravilhosos e jogado numa geração fantástica. Antes de 1976, joguei com muita gente boa de bola, vi muito ‘cracaço’ jogar, e se tivesse nascido agora, ou fizesse parte agora do futebol, não teria esse privilégio. Então, eu posso revelar para vocês do Vozes da Bola que foi uma honra, um privilégio imenso e eu só tenho que ficar grato por todos esses jogadores dos quais fizeram parte da minha história e eu da história deles.

Qual foi o melhor time do Flamengo que você jogou?

Essa pergunta não tem nem como não ser o time de 1981, né? Nem é preciso pensar muito: Raul; Leandro, Marinho, Mozer e Júnior; Andrade, Adílio e Zico; Tita, Nunes e Lico.

Como foi ganhar a Bola de Prata, prêmio concedido pela revista Placar em 1982 como melhor lateral-direito do Brasileirão e em 1985 como melhor zagueiro?

Pois é, rapaz, a concorrência era grande em 82 e 85, assim como em outros anos também. Para ganhar esse troféu é necessário você jogar em uma equipe boa, ser regular na competição toda, já que é um campeonato longo, mas Bola de Prata é Bola de Prata, né? Já a Bola de Ouro era complicado, mas cheguei a disputar com o Marinho do Bangu, que só foi decidido no último jogo entre Flamengo e Bangu, no Maracanã. O Marinho levou com méritos e foi escolhido o melhor jogador de 1985. Mas eu tenho as duas aqui na minha pousada com muita honra e muita satisfação em ter sido escolhido entre os melhores dos Campeonatos Brasileiros de 1982 e 1985.

Quem foi o ponta-esquerda mais difícil que você marcou? E também o centroavante?

Talvez não tenha sido o mais habilidoso, porque nós tivemos muitos, mas eu achava o Zé Sérgio fantástico. Um ponta que driblava para dentro e para fora com a mesma facilidade, mas esse eu nunca marquei, ainda bem. Mas marquei muitos outros enjoados, O mais chato, o mais carrapato, o mais perturbado era o João Paulo, do Santos, que depois jogou no Flamengo. Esse não tinha medo de porra nenhuma! Vinha para cima, dava uns tapas no fundo para correr, cruzava de efeito por trás das minhas pernas. Esse era complicado de marcar. E centroavante, marquei muitos e bons, foras de série. Mas o Roberto Dinamite, o Careca e o Romário, no início de carreira, foram os atacantes mais difíceis.

Certa vez você disse o seguinte sobre Brasil x Itália de 82: “Vira e mexe me pego pensando no que podia ter feito a mais. De vez em quando revejo o jogo, mas paro quando o placar está 2 a 2. Não consigo ver o terceiro gol deles, nem o final da partida”. Na sua opinião, o que vocês fizeram de errado naquela derrota conhecida como ‘Tragédia do Sarriá’?

Cometemos erros naqueles 90 minutos. Mas é bom ressaltar que jogamos contra uma equipe muito técnica e que cresceu dentro da competição. Sinceramente falando, pelo nosso time tinha jogadores fantásticos com um quarteto magnífico no meio de campo, laterais que apoiavam muito, um zagueiro que saía sempre para explorar a jogada aérea como Luizinho. Apenas Waldir Perez e Oscar ficavam lá atrás. O Brasil era um time que jogava para frente o tempo todo, mas eu acho que se nós tivéssemos entrado com um pouquinho mais de consciência, vamos dizer assim, que o empate já nos dava a classificação, acho que se segurássemos um pouquinho mais e esperássemos a Itália, a gente teria mais espaços e eles ficariam nervosos e o resultado teria sido outro. Mas o time do Brasil era aquele negócio de querer ir para cima, para cima, para cima, e se fizesse três queria fazer quatro. Mas era o estilo de futebol praticado pelos seus jogadores. No entanto, eu acho que tinha de ter um pouquinho mais de preocupação nessa hora. Ainda mais naquela fase que era mata-mata e passando ali era semifinal. A gente se descuidou nesse sentido.

A eliminação da Seleção no Mundial de 1982, e a renúncia à Copa de 1986 em solidariedade ao corte de Renato Gaúcho, são os capítulos mais tristes na sua carreira?

Pode ser. Acho que derrotas são tristes, contusões nos deixam tristes, perdas de companheiros de profissão nos marcam a vida e deixam um vazio triste na gente. A Copa do Mundo de 1982, a tristeza foi por diversos motivos. O povo brasileiro com aquela alegria toda, a gente muito confiante na conquista do título e muitos jogadores do nosso time que mereciam ser campeões do mundo pelo tanto que fizeram pelo futebol brasileiro. Com certeza foi uma tristeza muito grande naquele dia lá, foi um silêncio que machucou de verdade. Em 1986, a tristeza foi por não ter participado, porém, sem remorso da decisão que tomei naquele episódio. Não me arrependo de nada e faria tudo da mesma forma, entendeu? Mas a eliminação de 82 foi brabo.

Voltando a falar da sua ‘primeira pele’, a rubro-negra: e o golaço no Fla-Flu de 1985?

“Golaço aço aço aço!” Foi assim que Jorge Curi narrou, resgatando aquele gol do Dionísio de 1969 narrado por ele também. Naquele jogo, o Flamengo massacrando o Fluminense no segundo tempo e a bola não entrava. Eu lembro que fomos para cima, eu atacando, o Cantereli jogando praticamente no meio-campo, a gente procurando, insistindo e eu sabia que ia acontecer alguma coisa. A todo instante eu falava com Andrade para continuar tentando, incentivava o Jorginho a não desistir, só não sabia que ia acontecer comigo e que seria predestinado. Mas aquela bola, quando o Andrade cruzou para a área e o Washington rebateu de cabeça para a intermediária, ela veio quicando e, tinha o Jorginho na direita, eu pensei em tocar para ele mas vim com tanta confiança que aquele chute ou vai lá fora do estádio ou na gaveta, sabe? Mas pegou na veia e ia entrar direto, mas o Paulo Victor ainda tocou nela e a sorte foi que bateu na trave e nas costas dele e entrou mansamente. Não foi o gol mais importante, é verdade, mas foi o mais emocionante. Esse Fla-Flu foi um dos dias mais importantes na minha vida dentro do futebol.

Uma semana depois, o locutor esportivo Jorge Curi, faleceu em um acidente automobilístico quando ia passar o Natal na cidade de Caxambu-MG. Rubro-negro, ele narrou o último gol do Flamengo marcado por você no Fla-Flu. É verdade, que um parente dele te ligou e disse que o radialista era seu fã? E pediu que você mandasse uma camisa para velar o corpo?

Naquela época, quando a gente viajava, era normal ficar no saguão dos aeroportos ou nos hotéis e encontrar esses ícones do radiojornalismo. A gente conversava muito com o Jorge Curi, com o João Saldanha, com o Waldir Amaral, era uma coisa normal encontrá-los nesses lugares. Mas eu não sabia dessa admiração do Jorge Curi por mim e fiquei sabendo quando ele faleceu. Um parente dele ligou para minha casa dizendo que ele era muito meu fã, que falava muito de mim, que como rubro-negro era apaixonado pelo meu futebol e que aquele gol havia emocionado muito ele. Perguntou se eu podia ceder a minha camisa para o corpo dele ser velado. Pô, imagina! Eu quase chorei com esse pedido. Isso era uma honra para mim e entreguei a camisa para este parente do lendário e saudoso locutor esportivo. Foi isso. É verdade essa história.

Qual foi o gol mais importante que você marcou pelo Flamengo ao longo dos seus 12 anos como profissional?

Fiz um gol contra o Sport em 82, lá em Recife, que foi importante na campanha do título de 82. Na verdade fiz dois, mas um foi anulado. Se a gente perdesse por 2 a 0, estaríamos eliminados, e com esse meu gol, o jogo terminou 2 a 1 e acabou nos classificando. Mas o gol na final do Campeonato Brasileiro de 83, sem dúvida, foi o mais importante. E o engraçado é que na manhã do dia do jogo, eu havia falado que venceríamos por 3 a 0, com um gol meu, do Adílio e do Zico. Não foi nessa ordem mas acertei o placar e os autores dos gols (risos).

Você foi campeão da Copa União, em 1987, ao lado do Edinho. O ex-tricolor foi um dos seus melhores parceiros na formação do miolo de zaga em toda carreira?

Edinho foi um ‘cracaço’, jogador de três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. Foi uma honra ter jogado ao seu lado e ter sido campeão em 1987. Mas joguei com muita gente boa, como Figueiredo, Aldair, Guto, Zé Carlos II, mas para mim o Mozer foi o meu melhor companheiro de zaga. Lembro que quando passei da lateral à zaga, essa transição complicada para todo jogador, ele me ajudou muito e nos entrosamos rápido. Para de ter uma ideia, a nossa dupla foi tão boa que o saudoso João Saldanha escreveu numa coluna no Jornal do Brasil que foi a melhor dupla de zagueiros que ele viu jogar. Mas o Edinho foi um monstro como zagueiro e quando acertamos, crescemos juntos com o time e acabamos conquistando o Brasileiro de 87.

Quem foi sua grande inspiração no futebol?

Até então eu não tinha nenhuma inspiração, nenhum jogador que eu me espelhasse ou coisa parecida. Mas a partir do momento que o Zico começou a surgir no Flamengo, eu com meus 13 anos comecei a admirá-lo. E acabou se tornando fonte de inspiração.

Qual foi o treinador que você teve mais afinidade a ponto de achá-lo o melhor?

Eu nunca tive problema com treinador não! É lógico que a gente se dava melhor com um ou com o outro, em termos de empatia mesmo. Posso dizer que muitos treinadores foram importantes na minha carreira como o professor Américo Faria, o meu primeiro treinador, um cara fantástico, a quem devo muito a ele, o Lazaroni, que se tornou um grande amigo, o Carpegiani, que foi além de treinador, meu companheiro de time, o Cláudio Coutinho, que me lançou no profissional, o Joubert, outro excelente treinador. Como não falar do Carlinhos, o grande Violino, outro extraordinário treinador! Mas em termos de afinidade, eu cito o Carpegiani e o Lazaroni, mas o Telê Santana, apesar de não ter muita afinidade por ele ser um cara fechado, foi, ao lado do Américo Faria, os melhores deles todos, sem dúvida!

Na sua opinião, quem foi o maior lateral-direito do futebol brasileiro?

Rapaz, que pergunta complicada. Nós tivemos grandes laterais no futebol brasileiro, jogadores que eu nem vi jogar, ou se vi, foi pouco e que a gente sabe pela história contada. Como falar de grandes nomes da posição em que joguei sem citar o Djalma Santos e o Carlos Alberto Torres? Eu peguei no final de carreira o Nelinho e o Toninho Baiano, por exemplo, que foram maravilhosos. E o Carlos Alberto, que veio do Joinville, chamado de Mão Branca por nós? Cracaço de bola e que em recente conversa com o Tita, nos lembramos de um golaço que ele marcou na vitória por 4 a 3 contra o Coritiba, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro de 1980. Mas tivemos outros espetaculares como Paulo Roberto, Luís Carlos Winck, Josimar, Cafu, que disputou três finais de Copas do Mundo. Da geração mais atual tivemos dois baitas laterais que foram o Maicon e o Daniel Alves, mas de todos eles, com todo respeito, o Jorginho para mim foi o melhor.

Como foi marcar o Romário iniciando a carreira e você prestes a pendurar as chuteiras na sua?

Enfrentei o Romário no começo da carreira dele e eu já no final da minha, já com problemas acentuados nos meus joelhos. Mas mesmo assim, que eu me lembre, nas vezes em que nos enfrentamos, dei uma única vacilada (risos) quando pisei em falso e fui recuar para o Zé Carlos e ele se antecipou. Como era rápido chegou antes do Zé, deu um balão e fez o gol. Mas era um jogador muito rápido e extremamente inteligente. Mas na época, o mais temido era o Roberto. No entanto, o Baixinho dava trabalho demais. Mas não queria enfrentar esse Romário mais maduro não, e ainda bem que isso não aconteceu. Eu parei antes. (risos).

Qual time você mais gostava de enfrentar? O Zico disse que foi o Botafogo, enquanto o Júnior citou o Vasco.

Eu acho que o Fla-Flu sempre teve a mística de ser charmoso, aquela história de ter surgido 40 minutos antes do nada, como dizia Nelson Rodrigues. Já Botafogo tinha aquela rixa da época do Garrincha e anos depois o 6 a 0 que o Zico pegou muito mais do que eu. Mas o Vasco, foi o clube que eu mais gostava de enfrentar. Recordo do Maracanã lotado, rivalidade e provocações de lado a lado, dois clubes com camisas de peso e tradicionais no futebol, além é claro, dos jogadores maravilhosos que os dois clubes tinham. Nessa eu estou com o Júnior, é o Vasco.

Como surgiu o apelido Peixe Frito?

Certa vez, eu estava de férias, e passou uma pessoa e me viu tomando uma cervejinha e comendo um peixinho numa barraca de um amigo em Cabo Frio. Coisa normal, já que eu estava na praia de férias do Flamengo. Só que essa história chegou aos ouvidos do Waldir Amaral ou Jorge Curi, como se a barraca fosse minha. Aí, começaram a me chamar de Peixe-Frito. E o apelido acabou pegando.

Qual foi sua reação quando foi colocado seu busto na entrada da sede social do Flamengo?

Emocionante demais! Minha família toda lá, meu pais, esposa, filhas, amigos de infância e ali você vê que todo seu esforço valeu a pena. A gente não faz nada pelo Flamengo pensando em algo em troca mas aquela homenagem em vida fica eternizado. Tenho que agradecer aos envolvidos neste busto que foi uma das maiores emoções que eu pude ter na vida (olhos lacrimejados).

Escale para os leitores do Museu da Pelada o Flamengo de todos os tempos.

O Flamengo de todos os tempos é complicado escolher, pois são muitos craques que vestiram a camisa rubro-negra. Agora se for para escolher o time, é o de 1981.

Como tem enfrentado esses dias de isolamento social devido ao coronavírus?

No início, reuni todos os familiares e ficamos na pousada, por cinco meses. Depois que as coisas foram se normalizando, aos poucos, saíamos apenas o necessário, como fazer compras, por exemplo. Mas estou até sentindo falta dos filhos que moram no Rio, dos tempos que passávamos juntos. Mesmo na pandemia, a oportunidade que tive de reunir todos aqui na pousada mantendo nossos cuidados, com álcool em gel, distanciamento, máscara. Nada de aglomeração.

Jornalistas esportivos de todo o mundo totalizando 140 escolheram o Cafu como o melhor lateral-direito da história do futebol de todos os tempos. Achou justo a escolha?

Cafu é sensacional. Em números, é inquestionável, imbatível, inalcançável. Queria poder um dia apertar a mão dele e lhe parabenizar por tudo o que ele representou para o futebol brasileiro e mundial. Ele é força e perseverança, e tem uma história fantástica.

Defina Leandro em uma única palavra?

Tenho que pensar. Sensível, emotivo (risos), amigo. Essa eu deixo para vocês.