texto: Lucio Branco | vídeo: Daniel Perpétuo

Barba, Cabelo & Bigode, documentário em longa-metragem que aborda a trajetória dos craques da bola – e da dissidência consciente – Afonsinho, Paulo Cézar Caju e Nei Conceição, não é exatamente um projeto recente. Impossível negar que há algo de muito pessoal na sua origem…

Data dos inícios da minha puberdade a admiração que trago por Afonsinho e Caju, duas personalidades únicas que me ensinaram que esse negócio de ser você mesmo é, embora raro, artigo de primeira necessidade na sobrevivência moral de todo dia. Um sentimento que se confundia — coisa típica da idade — com o orgulho de sabê-los revelados profissionalmente pelo Botafogo de Futebol e Regatas, agremiação da qual a fatalidade e o livre-arbítrio me fizeram torcedor.

Eis aí outra condição comum, o que fazia crescer ainda mais esse orgulho: apesar de tudo, eles nunca deixaram de torcer pela Estrela Solitária. (“Apesar de tudo” é uma ressalva que vai ser melhor explicada parágrafos abaixo.) Na minha ótica, não concebia — e ainda não concebo — a possibilidade de ter sido outro o clube a revelá-los. Não demorou muito para conhecer o Nei Conceição e as mil afinidades com os seus dois colegas alvinegros. A trinca capilar que intitula o filme então se fechava com um jogador que, diziam, preferia treinar com os Novos Baianos do que em General Severiano. O que poderia ter mais apelo para um adolescente que já sabia que ouviria a banda do Moraes Moreira com o mesmo interesse aos 40?

Repito: sou de novembro de 1974. O que significa dizer que escolhi — e como disse, também fui escolhido — torcer por um clube num momento no qual se atropelava em crises que insistiam em querer deslustrar a sua monumentalidade. Todas foram em vão. (E ainda estão sendo, porque, após um intervalo considerável, as mesmas forças voltaram a operar em nosso desfavor.)

Traindo o gosto pela autossabotagem ao longo de sucessivas gestões de uma cartolagem disposta a realizar os sonhos mais secretos dos adversários, o Botafogo foi deixando de corresponder à minha fidelidade militante. Fenômeno que não espanta: — basta considerar a sua cega adesão à estrutura feudal do futebol brasileiro desde sempre. (Temos que levar em conta que esta não é uma exclusividade sua.) Mesmo quando este, o futebol brasileiro, era o maior do mundo — principalmente por sua causa, como nos aponta o rigor factual dos eventos acontecidos em campo.

A esse respeito, não me deixam mentir a crise que se instalou imediatamente após a contribuição generosa do Glorioso na conquista da Jules Rimet, no México, em 1970. E, também, a derrota no apito sofrida pela Selefogo, na final do campeonato estadual do ano seguinte. Afonsinho, Caju e Nei foram personagens que atuaram direta e/ou indiretamente nessa fase de conquistas, mas, também, de alguns reveses. Ambos estão inscritos na História e no Mito, os quais se recomenda não contrariar — principalmente as conquistas. Quem viveu a época sabe bem: adentrar o gramado surrado de General Severiano parecia a melhor forma de encurtar o caminho até a convocação para o escrete canarinho.

De resto, a contribuição que esses três dão à mística da Estrela Solitária, fazendo jus à significação de um emblema tão ímpar, tem a ver com a vocação do Glorioso contar com uma galeria de personagens que, individualmente, primam pela distinção pessoal com (todo o) respeito aos seus colegas das demais agremiações. A vitoriosa geração alvinegra que antecedeu a de Afonsinho, Caju e Nei contava com outro trio de peso no quesito humano, demasiado humano: Garrincha, Didi e Nilton Santos. E para fazer brilhar ainda mais essa constelação, não custa lembrar que eles foram treinados por ninguém menos que João Saldanha.

Afonsinho

Já vivi a situação inúmeras vezes… Quando, entre conhecidos ou não, vinha à baila o tópico — às vezes até algo elitista — dos “jogadores diferenciados”, os nomes que protagonizam Barba, Cabelo & Bigode quase ou nunca eram mencionados. Fatalmente, o Sócrates era o primeiro da lista. Curiosa a infalível citação ao jogador que bravamente conseguiu conciliar futebol, medicina e ativismo político sem abrir mão de “viver a própria vida”. Sempre me soou estranha a indiferença para com o fato de que o Afonsinho havia indicado como se trilhar exatamente o mesmo caminho, além de ter enfrentado — e vencido — a luta pelo passe livre.

O paralelo com a Democracia Corintiana, experiência de autogestão que marcou a história do Parque São Jorge e do Brasil da abertura política, é incontornável. Porém, a meu ver, seria mais justo — porque a cronologia é um critério que julgo relevante — que o movimento inverso fosse mais frequente. Ou seja, que fosse feita menos eventualmente a menção aos craques libertários do Botafogo quando o assunto em pauta fosse os ventos de autonomia que varreram o clube paulistano no início da década de 1980. Mesmo se levando em conta que, anos antes, o esforço alvinegro não tenha ganho contornos coletivos, não obstante todas as tentativas nesse sentido. Entre as perguntas para o Afonsinho, eu mesmo não hesitei em levantar a questão, e não deixando de ressalvar o aspecto técnico (com exceção apenas para o seu colega de posição e estetoscópio), de que há alguma afinidade de fundo entre os binômios Afonsinho/Sócrates, Paulo Cézar Caju/Vladimir e Nei Conceição/Casagrande. O Camisa 8 do Time da Consciência considerou “interessante” a associação, mas sem deixar de concordar com a minha colocação de que o seu pioneirismo político e o dos seus parceiros capilares era uma especulação a ser mais levada a sério por mim do que por eles próprios.

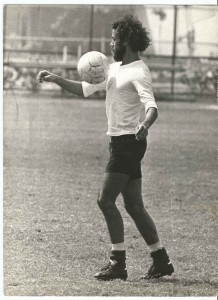

Os três craques davam trabalho aos marcadores

O Botafogo nunca gozou do mesmo prestígio junto à grande mídia e das agências de publicidade que, inegavelmente, contribuíram para a consolidação do fenômeno da Democracia Corintiana junto a sua numerosa torcida e para além dela. Não vai aqui nenhuma restrição ao fato, apenas uma constatação. O que ajuda a explicar como o clube carioca teve que lidar com forças contrárias até mesmo à evidência do seu apogeu, que tanto contribuiu para fazer do imaginário do futebol brasileiro o que é. Só para lembrar: o apogeu alvinegro coincidiu, não por acaso, com a era de ouro da modalidade entre nós.

A trincheira na qual se meteram os três foi justamente num momento em que a artilharia contrária era muito mais pesada. Estamos falando principalmente da era Médici, o período mais repressivo de uma ditadura que interviu diretamente no futebol para se legitimar junto à população e tentar passar menos comprometida à História. (A se levar em conta o processo de desavergonhamento do reanimado conservadorismo à brasileira dos últimos tempos, não se pode dizer que foi um projeto malsucedido.) A rotina dos clubes passou a ser regida pelos mesmos códigos que já vinham condenando o país ao arbítrio. Afonsinho, Caju e Nei enfrentaram a imposição das cartilhas de comportamento nos clubes, a lei do passe, o regime de concentração, o controle sobre as condutas extracampo etc.

Paulo Cézar Caju

Na frase promocional da campanha de financiamento colaborativo de Barba, Cabelo & Bigode que a plataforma Benfeitoria me solicitou, digo: “Da desobediência civil em plena militar ao 7X1: Afonsinho, Caju e Nei Conceição falam tudo”. O conceito de desobediência civil talvez não dê conta do espírito de grupo que sempre foi a tônica da atitude geral dos três, mas, mesmo assim, é válido. Não lhes sobrou outra alternativa senão se isolar na sua franca oposição aos desmandos praticados ou expressamente autorizados pela CBD, seja na seleção, ou nos clubes onde atuaram. A condenação à impossibilidade de se articular com os colegas de time que cada um deles sofreu acabou encontrando uma boa solução metafórica no filme: registrada em inúmeros planos, a resistente Ilha de Paquetá, onde o Afonsinho mora e trabalha, e que o Nei tanto frequenta, é o principal cenário do filme.

Cinema e futebol sempre foi um casamento pouco estável no Brasil. Há as raras e muito honrosas exceções — todas no campo do documentário — que não podem ser negligenciadas. Fiz a minha parte indo atrás das devidas autorizações do uso de algumas das suas respectivas imagens no filme. Falo de Garrincha, Alegria do povo, de Joaquim Pedro de Andrade; Subterrâneos do futebol, de Maurice Capovilla, Passe livre, de Oswaldo Caldeira; e Futebol, de João Moreira Salles. Além do óbvio aproveitamento temático para o filme, há a questão da preservação da memória audiovisual, um princípio no qual pomos fé. Afinal, não é agradável, por exemplo, ver as mesmas cenas do filme do Joaquim Pedro restritas apenas a matérias telejornalísticas suspeitas, em sua maioria.

Para concluir, retomo o viés pessoal do início do texto. Quero falar de uma herança deixada pela experiência de filmar Barba, Cabelo & Bigode. O Trem da Alegria, time itinerante criado em 1975 para abrigar jogadores desempregados e artistas com fome de bola capitaneado pelo Afonsinho, e que tem como hino uma composição do João Nogueira nunca gravada, serviu de inspiração, juntamente com os mais recentes Autônomos FC e Rosanegra Ação Direta e Futebol, ambos de São Paulo (todos os três estão no filme), para a criação do nosso bravo Radical Contra FC, que traz uma efígie do Buenaventura Durruti no escudo e o Nei Conceição como patrono.

Quando soube da ideia, nosso camisa 5 coçou o bigode que não tem mais e a aprovou na hora.

Lucio Branco é cineasta só porque a era digital aconteceu.

Abaixo, o perfil (também redigido pelo autor do artigo) dos protagonistas deste documentário em longa-metragem:

Afonsinho

Afonso Celso Reis Garcia, o Afonsinho, é conhecido por ser o primeiro jogador a conquistar o passe livre no futebol brasileiro. A aura de jogador rebelde, além de confirmada na barba e nos cabelos compridos quando ninguém ainda os exibia nos gramados, transparecia na consciência política desenvolvida em plena ditadura militar. Evidentemente, esses são aspectos singulares. Mas há algo que deveria ser considerado com mais frequência sobre ele: é que o seu engajamento talvez não tivesse a mesma ressonância histórica não fosse a sua intimidade com a bola. Afonsinho foi um craque monumental. Isso, por si só, já lhe atraía os holofotes. E o fato de nunca ter sido convocado para a seleção nada teve a ver com critérios técnicos.

Ainda muito novo, Afonsinho era uma promessa nas divisões de base do XV de Jaú. Apostando no próprio potencial, fez as malas para o Rio de Janeiro em 1965, movido pela mesma vontade de independência que foi a constante da sua carreira. O apelo da mística do Botafogo de Garrincha, Didi e Nilton Santos falou mais alto e ele não hesitou em escolher o seu novo destino na metrópole. Após breve passagem pelos juniores, Afonsinho foi alçado à condição de reserva, e logo, à de titular na meia-direita na equipe principal de General Severiano. Ciente da curta vida útil do atleta profissional, e também pelo desejo de se emancipar, dividia o período de treinos e concentração com a faculdade de medicina. E não demorou a se converter, para a diretoria, numa incômoda exceção à regra.

Afonsinho era articulado e exercia uma liderança espontânea entre os companheiros. Defendia direitos elementares que só o clube teimava em não considerar como tais. O pagamento em dia dos prêmios pelas vitórias do time era um deles. O diretor de futebol Xisto Toniato e o técnico Zagallo passaram a vê-lo como muito destoante do restante do grupo. A começar pela sua aparência.Implicaram com a sua barba rala, o cabelo um pouco maior que o permitido pelo padrão vigente. Em protesto, deixou-os crescer ainda mais. Afonsinho reivindicava melhores condições de trabalho para si e os outros jogadores. Dentre todas as reivindicações, a do passe livre tornou-se aquela que historicamente mais se associaria ao seu nome. Verdadeiro grilhão que aprisiona o jogador ao clube, o passe era — e ainda é, para quem não o detenha — a principal garantia de controle sobre os atletas por parte dos cartolas. Após longa batalha judicial contra os dirigentes alvinegros pela disputa do seu passe, a Justiça, de forma inédita (e inesperada), deu-lhe ganho de causa. O sinal de alerta foi ligado nas outras agremiações. O camisa 8 tornou-se um exemplo perigosamente influente dentro do sistema do futebol brasileiro.

General Severiano foi a primeira estação da sua trajetória cigana pelo profissionalismo. Uma trajetória marcada, principalmente, pelos embates com a cartolagem e os códigos disciplinares de todos os clubes pelos quais jogou. Além dos outros três grandes do Rio, a lista inclui Santos, Olaria, Madureira e América-MG. Não é de surpreender que fosse fichado no DOPS, ou que tivesse seus passos vigiados de perto tanto nas concentrações — mesmo quando em excursões internacionais — como na sua rotina universitária. Os infiltrados devem ter tido muito trabalho, já que Afonsinho frequentava círculos que não só o do futebol. A amizade com músicos rendeu “Meio de campo”, de Gilberto Gil, em louvor a sua luta. A canção aparece como um dos elementos narrativos de Passe livre, formidável documentário em longa-metragem de 1974, de Oswaldo Caldeira, que flagra o seu nomadismo clubístico ao sabor das desavenças que ia acumulando com dirigentes e treinadores. Entre as rescisões de contrato, excursionava em esquema mambembe com o Trem da Alegria, time que reunia artistas, jornalistas e jogadores temporariamente desempregados como ele. Era a solução para se manter em forma e melhor viver a liberdade conquistada.

Contestador em nome da classe, e não por ressentimento pessoal, Afonsinho se relaciona com o mundo à maneira do seu antigo fino trato com a bola. Outros reivindicaram direitos antes dele, mas nenhum o fez com tamanha consciência. Ou mesmo conseguiu conquistá-los como ele conquistou. Isolado, lutou pioneiramente por todos. Foi, com o perdão do trocadilho, um solidário solitário. E também um revolucionário, fazendo jus ao título como ninguém. Outros dissidentes do futebol trilharam o caminho que ele pavimentou. Quanto à lei do passe, até os atletas mais alienados vieram a ser beneficiários do seu gesto precursor. A geração atual de jogadores profissionais não sabe, mas tem uma dívida descomunal para com Afonsinho.

Paulo Cézar Caju

Quando Paulo Cézar Caju iniciou a carreira, os negros que atuavam no futebol brasileiro não eram exatamente conhecidos por manifestar consciência racial. É evidente a contribuição da cultura negra à reinvenção local dessa modalidade esportiva originalmente europeia. Não à toa foi um fenômeno dissecado por Mario Filho no clássico cujo título já estampa a relevância do tema: O negro no futebol brasileiro. Mas nem mesmo no universo popular do futebol se consegue desmentir o decantado mito da “democracia racial” que teima em querer definir a identidade do país. Desde os primórdios, as tensões raciais ali dentro refletiam as mesmas que vigoram do lado de fora. E não importava o quão craque pudesse — ou ainda possa — ser o jogador negro. Caju se deu conta disso muito cedo e reagiu à altura, não reconhecendo e recusando o lugar que lhe era reservado nesse universo. Não é exagero dizer que ele poderia ser um personagem de Mário Filho. E quem sabe o fosse, num capítulo exclusivo de uma provável versão estendida do livro, caso o autor não morresse em 1966, às vésperas da consagração do camisa 11 nos gramados.

Quando contestava decisões de técnicos e dirigentes, Paulo Cézar o fazia, também, por não querer interpretar o clássico papel do negro subalterno. Como o recado era claro demais, o efeito foi imediato: ganhou o rótulo de jogador-problema. O que não se esperava era que Caju viesse a assumir o estigma como forma de melhor resistir ao seu peso moral. Assim, desafiou uma cultura jamais inclinada a perdoar a cor do goleiro brasileiro da Copa de 50 pela falha que não cometeu na final contra o Uruguai, no Maracanã. Ao optar pela rebeldia em campo, Caju sentiu na pele que, em terra de Barbosa, bode expiatório pode ser também ovelha negra. E concluiu mesmo que, no seu caso,até deveria.

Paulo Cézar Lima era filho adotivo do ex-técnico alvinegro Marinho Rodrigues. Testemunha do seu talento desde cedo, não pensou duas vezes em conduzi-lo a General Severiano. De saída, Paulo Cézar se revelou artilheiro nos treinos dos juvenis. Sua habilidade muito acima da média o levou a ser também “adotado” pelo técnico Zagallo, que deve ter enxergado nele uma espécie de seu sucessor (melhorado) na ponta-esquerda. Logo ganharia uma vaga no time principal, em 1967. Sua estreia, jogando os 90 minutos de uma partida (na verdade, 120, por conta da prorrogação), não poderia ser mais apoteótica: marcou os três gols da vitória alvinegra por 3 X 2 contra o América-RJ, na final da Taça Guanabara. Três anos depois, Zagallo manteve sua convocação quando assumiu o lugar de João Saldanha no comando da seleção tricampeã de 70. O lugar de Paulo Cézar ali era cativo. Podia ser tanto entre os titulares como no seu banco de luxo. Quando solicitado, não só deu conta do recado como superou expectativas. Suas atuações contra a Inglaterra e a Romênia estão eternizadas em vídeo tape para desmentir qualquer declaração em contrário. (Mas há quem o declare?).

Paulo Cézar Caju foi uma espécie de representante pioneiro — e algo solitário — do movimento Black Power no meio do futebol nacional. No despertar dos anos 1970, a consciência racial ganhava novo impulso com o circuito dos bailes blacks do subúrbio, no Rio de Janeiro. A resposta ao racismo assumia a feição de um movimento urbano de massa. Ao som do soulfunky, gênero criado por James Brown e sua banda, equipes de som e dançarinos a caráter afirmavam a sua negritude justamente no momento mais repressivo da ditadura militar. Caju não ficou indiferente a isso. Seguiu à risca os mandamentos blacks: adotou o visual de roupas coloridas e cabelo grande (que tingia de acaju — daí o apelido), as gírias características, o punho estendido etc. E, dando estofo a isso tudo, um comportamento que dizia alto que ele era negro e que se orgulhava disso; que era alguém e que merecia respeito. (Mas não foi apenas o soul que fez a trilha sonora da sua história. Em 1980, rendeu-se ao reggae quando atendeu ao desejo de Bob Marley de jogar ao seu lado).

Sem nunca pedir licença, Paulo Cézar Caju frequentava tanto os bailes do subúrbio como as boates da zona sul do Rio. Estava certo de que não havia ambiente social que não pudesse frequentar — por pior que fosse recebido. Falamos de um tempo em que a discriminação racial era uma experiência mais abertamente compartilhada, despertava menos constrangimento social. O ponta-esquerda vitorioso do Botafogo e, posteriormente, de tantos outros clubes — inclusive do francês Olympique de Marseille –, desafiou a exclusão com uma atitude inédita porque, para muitos, intoleravelmente consciente.

Nei Conceição

Consta que Nei Conceição, na véspera da sua transferência do Botafogo para o Palmeiras, não parecia dar muita importância ao que estava para se consumar dentro de algumas horas. Ele iria integrar a histórica Academia Palmeirense, a maior geração de jogadores formada no Parque Antártica. Era o início dos anos 1970, e, naquele dia, como de costume, Nei estava passando tempo na célebre comuna dos Novos Baianos, em Jacarepaguá. Caso se desse por sua falta em General Severiano, já era sabido o seu paradeiro. Havia até quem achasse que ele preferia treinar com Moraes Moreira e seus parceiros de banda — conhecidos também pelo espírito peladeiro — do que com seus companheiros de clube. E naquela ocasião em particular, Nei intuiu a promessa de uma confluência astral com outra frequentadora do lugar, e pernoitou por lá mesmo. Sua cabeça não estava ocupada com certos detalhes da viagem como, por exemplo, a hora marcada do voo. Ou, ainda, a coletiva de imprensa e os dirigentes e torcedores alviverdes que o aguardavam para a apresentação formal do dia seguinte. Por ele, São Paulo podia esperar.

Num arroubo de responsabilidade profissional raro entre músicos do período, seus anfitriões tentaram convencê-lo que o melhor era ir. Afinal, ele iria jogar ao lado de Ademir da Guia, simplesmente, o maior ídolo da história do clube paulistano. Mas não deu resultado. E o fim foi mais que previsível: perdidos o voo e a transferência, Nei prosseguiu ganhando menos no Botafogo. Pelo menos, não teria que pegar a ponte área quando quisesse visitar os seus amigos em Jacarepaguá — deve ter calculado assim.

Nei da Conceição Moreira é um craque injustamente pouco comentado do futebol brasileiro. Habilidoso, do gênero que matava a bola no peito como ninguém e a fazia correr colada aos pés, tinha, em igual medida ao seu talento, horror à cartilha que rege a rotina dos clubes. Os ponteiros do seu relógio pessoal tinham vida própria, funcionavam conforme um compasso fora do tempo ordinário. O técnico Zagallo, mesmo tendo sido testemunha diária do seu temperamento no Botafogo, não abriu mão de tê-lo entre os primeiros convocados logo que assumiu o grupo que viria a se sagrar, meses depois, tricampeão na Copa do México, em 1970. Mas a aposta não foi muito longe: acabou barrando-o. O motivo alegado? Indisciplina. O regime da seleção era outro, mais rigoroso, sob intervenção militar — modelo que, dentro em breve, passaria a ser adotado pela maioria dos clubes do país. Assim, voltou à “Selefogo” — um esquadrão de craques permanentemente a postos para qualquer convocação ao escrete canarinho –, mas na condição de quase não selecionável. Seguiu apresentando a mesma categoria e estilo de comportamento no clube que o revelou até encerrar a carreira, prematuramente, pelo CSA de Alagoas, em 1975.

Nei Conceição era insubmisso por reflexo até numa pelada. Numa delas, novamente com os Novos Baianos, no clube Caxinguelê, no Horto, ele foi além da conta. Após driblar o time adversário inteiro, incluindo o goleiro, e com o gol escancarado, pronto para o chute fatal, decidiu voltar e repetir o feito. Gostou tanto da experiência que quis vivê-la mais uma vez. Porém, diante da censura dos companheiros de equipe, desistiu. E na justificativa, saiu-se com essa: “Aqui eu não pago pra jogar? Então faço o que eu quero!”.

Mais Nei Conceição, impossível.