Meninos do Rio

:::: PÉ NA AREIA, por Sergio Pugliese

Se algum pesquisador recorrer ao Google para conhecer a Ipanema dos anos dourados encontrará referências a Tom Jobim, Vinicius de Mores, Helô Pinheiro, Bar Veloso, Píer e Nascimento Silva. Também descobrirá que o bairro, conhecido mundialmente por ditar as tendências da cidade, lançou o Cinema Novo, a Bossa Nova e o fio-dental. Tudo muito bem, tudo muito bom, mas cadê Gugu, Paulinho, Jonas, Dadica, Marcelo e Fernando citados entre os maiores garotos-propaganda de Ipanema, de todos os tempos? Os seis irmãos boleiros, campeões de futebol de praia, em 1964, pelo Lagoa, e em 1975, pelo Montenegro, continuam na ativa, agora no futevôlei, e ainda atraem olhares admirados dos fãs e provocam aglomerações para vê-los em ação.

– Essa família é a história do futebol de praia da cidade – atestou Nielsen, ex-goleiro do Fluminense e da seleção brasileira olímpica, que acompanhava os amigos, na rede do Tio Marcelo, no Posto 9, quando nossa equipe chegou.

Gugu, de 72 anos, o irmão mais velho, nos recebeu no calçadão. Sol de quarenta graus!!! Guillermo Planel, nosso fotógrafo, tostava, pedia cerveja e logo abrigou-se na barraca, onde a família Carvalho nos aguardava. Estavam lá, além dos seis peladeiros, as irmãs Tereza Cristina e Margarida “Caipivodka” Maria, e Ângela e Cristina, esposas de Paulinho e Marcelo, e torcedoras fanáticas. Faltaram os irmãos Rogério, que, jovem, optou pela carreira de seminarista, e Ana Josefina.

– Já fiquei muito rouca gritando por esses irmãos – garantiu Cristina.

Muita gente ficou! Os irmãos arrastavam multidões e transformaram o Lagoa, fundado por Théo Sodré, em atração turística. Na época, década de 60 e 70, os campeonatos lotavam as praias, reuniam cerca de 20 timaços, como Copaleme, Maravilha, do Armando Monteiro, Juventus e Guaíra, e durava um ano. Em 64, o Lagoa papou o título: 1 x 0 sobre o Lá Vai Bola, do goleiro Renato, gol de Gugu. O técnico era Armando Marques, que consagrou-se como árbitro profissional.

– Era um timaço! Tinha Capelli, Paulo Cesar, Kolynos, Tatinha, Zé Luiz, Canário, Sérgio Corrente, Lula e Ronaldo – escalou Gugu, considerado um dos melhores jogadores de praia e futevôlei de todos os tempos, com Dadica, Marcelo e Jonas.

Fernando pediu licença e fez questão de escalar o time do Montenegro, campeão de 75.

– Celso, Boreu, Jorge Barros, Marcelo Dentista, Anchieta, Marcelo, Dadica, eu, Niemeyer e Betinho. Imbatível!!!

E Paulinho? Hoje com 71 anos, o cracaço começou a trabalhar cedo e as viagens o impediam de jogar tanto. Fernando, o poeta da família, conseguiu dividir o prazer da bola com a música e ajudou a criar a lendária banda Terra Molhada. Música, sol e futebol!!!

– Sempre fui o mais talentoso, alto, novo e bonito! – gabou-se, no alto de seus 1,70m e 62 anos.

Os irmãos, um centímetro a menos, riram acostumados com a irreverência do consagrado violonista e emendaram em saborosas lembranças, como o golaço de Dadica após tabela de cabeça com Marcelo, o petardo no ângulo de Fernando, que lhe rendeu o apelido de Búfalo Gil, o gol de Niemeyer no segundo título, contra o Juventus, os duelos entre Dadica e Pinduca, e o lençol cinematográfico de Jonas no zagueiro brucutu que aplicou-lhe uma gravata.

– O futebol ficou violento e partimos para o futevôlei – explicou Jonas, de 67 anos.

E com o parceiro Crioulo foram os pioneiros do esporte e transformaram-se nos melhores do mundo na modalidade. Em duas finais, Gugu, Marcelo, Jonas e Dadica chegaram a se enfrentar. Titãs!!!! Margarida pediu uma vodka e Marcelo abraçou uma bola. Mais uma resenha, um sábado ensolarado! Os paizões Jonas e Maria Cristina, lá do alto, orgulhosos, caprichavam no sol e no céu azul para manter as crias bronzeadas, unidas e felizes.

(publicada em janeiro de 2015, na coluna A Pelada Como Ela É)

Sergio Pugliese tem mestrado em chutes de trivela, doutorado em resenhas e é pós-graduado em gols no ângulo. Por quatro anos e meio assinou a coluna A Pelada Como Ela É nas páginas de O Globo, mas, agora, é o ponta arisco do Museu da Pelada.

Guillermo Planel é documentarista com pós graduação-etílica em cerveja guerrilheira, mestrado em domesticar formigas andinas no deserto do Atacama e tem doutorado em contar com quantos grãos de areia se enche uma ampulheta boliviana.

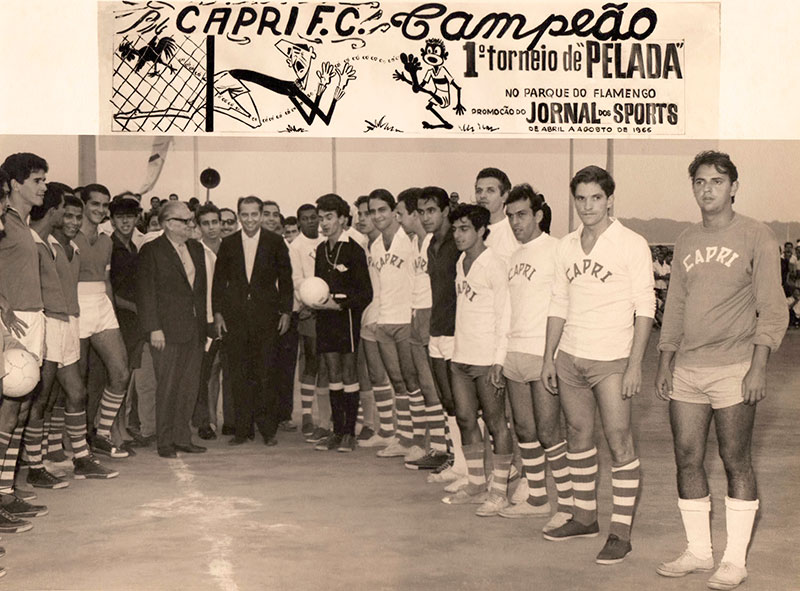

Capri F.C.

Ignoram Almir

por Lucio Branco

Almir Pernambuquinho e Pelé

O Brasil segue firme na tradição de recolher as suas melhores biografias ao quarto dos fundos e expor as piores sobre a mesa da sala. Se não as piores, aquelas que são reinventadas em nome de conveniências econômicas, políticas, ideológicas etc dominantes. A História é um livro escrito por quem tem mais tinta.

Nossas autoridades militares estão aí para ilustrar o tema. Seja batizando ruas, palácios e quartéis, ou manchando livros escolares, lá estão elas projetadas na memória coletiva da nação, montadas a cavalo, espadas em riste, comandando genocídios e outros hábitos do métier. Haver tantas estátuas ostentando a mesma pose heroica pelas cidades desmente o ditado de que “a praça é do povo”. A desmilitarização dos espaços públicos da nossa geografia urbana é bem mais que uma proposta de maquiagem terminológica, é uma urgência. Cumprir com isso seria um grande adianto em termos de justiça histórica.

Não se trata de uma tendência exclusivamente brasileira, é claro, mas essa vocação para louvar escroques (fardados ou não) poderia ser apontada como um traço adquirido muito nativo. Nosso “processo civilizatório” é tão opressivo que arraigou o exercício do mando como um dado que parece ter se integrado perfeitamente à “natureza” da nossa organização social. Ordem, disciplina e hierarquia, na sua inclinação mais verticalizada, estão sempre na ordem do dia por aqui. Alguma surpresa? Na contabilidade dos séculos, ainda somos mais colônia do que país independente. A tradicional relação entre muito poucos opressores e tantos outros oprimidos nos impôs o hábito de ver a vida por um ângulo deturpado. Talvez não seja exagero considerar que a história do Brasil é, em grande medida, a história do seu autoritarismo.

O conceito de “melhor” e “pior” da frase de abertura vai além do quesito moral. Refiro-me também ao aspecto dramático das biografias impostas e abraçadas pelo senso comum. Quanto à moral, só é aconselhável peneirar bem para ver quem sobra desde que Cabral aportou nas areias da Coroa Vermelha. Desde lá, os grupos indígenas sobreviventes tentaram indicar o caminho de como resistir a todas as invasões que vieram em sequência. Infelizmente, não houve muito sucesso ao longo desse processo interminável: aquela celebrada a todo 22 de abril dos últimos 515 anos foi só a primeira.

Esta introdução é necessária porque o personagem que intitula a crônica é de uma dimensão ainda não alcançada pelo seu próprio país de origem. Daí o seu relativo ostracismo. Nele, ao contrário do que se consagrou, as virtudes não eram poucas. A principal talvez seja a bravura, em geral, tão suspeitamente atribuída às tais estátuas e seus feitos bélicos. Estamos falando de Almir Morais Albuquerque, o Pernambuquinho, surgido no cenário nacional em 1957.

Não é novidade que o imaginário da nossa elite projeta nos anos JK a memória de um país que viveu o seu apogeu. A versão histórica oficial sustenta que uma onda de otimismo varria o país a partir do Rio de Janeiro nos seus últimos anos como capital da República. Epicentro de movimentos como a bossa nova e o cinema novo, a Guanabara contribuiria também para a idealização do período ao concentrar parte considerável da geração de jogadores mais brilhantes que o futebol brasileiro já conheceu. Não foi à toa que fomos campeões mundiais pela primeira vez, na Suécia, em 1958. (Está para ser melhor problematizado o atribuído “pacto democrático” que teria gerado tanto entusiasmo na rememoração daquela época, afinal, a sua ventilação é bem mais suposta que real: Nelson Rodrigues, por exemplo, tinha que apelar formalmente para não ter suas peças interditadas sob o governo que apoiava.)

Como uma nota destoante da era de ouro do futebol nacional (não pela sua qualidade técnica), temos a figura ambígua, sempre matizada de luz e sombra de Almir, o hábil ponta de lança que migrou do juvenil do Sport diretamente para o profissional do Vasco da Gama aos 19 anos. Com o seu repertório genial de dribles e arrancadas, ele também recorria a um outro, no qual não faltavam violência (física ou verbal), catimba, doping etc. Apenas ele? Essas práticas, apesar do maior controle atual, ainda são recorrentes. Almir foi um dos precursores (e, de longe, o mais contundente) na denúncia da venalidade da cartolagem, das confederações e da grande imprensa esportiva. O que sucedia no campo tinha origem, em alto grau, fora dele. É uma regra desde sempre no profissionalismo. A diferença é que ele interiorizava essa faceta mais sombria do seu meio numa entrega suicida que mais nenhum outro jogador ousou, antes ou depois. A ponto de converter isso no seu estilo de jogo. Cheio de nuances, o Pernambuquinho. Muito mais complexo que o estigma que lhe pregaram no nome.

Sobre ele há, impresso, Eu e o futebol, biografia originalmente publicada em capítulos pela Revista Placar do final de 1972 até o início de 1973. É o relato em primeira pessoa transcrito pelos jornalistas Fausto Neto e Mauricio Azedo que acabaram se vendo obrigados antes da hora a incluir, subitamente e quase em primeira mão, o seu ponto final: – não havia sido encerrada a publicação quando ele foi assassinado numa briga de bar em Copacabana. O motivo? A se confiar no testemunho de elevado teor etílico de Mario Prata, ocasionalmente presente à cena do crime, o ex-jogador tentava defender alguns membros do grupo Dzi Croquetes de uma agressão homofóbica. Essa versão casa com o que sempre esperavam dele os mais próximos: a valentia de Almir era motivada pela defesa daqueles que julgava em desvantagem, conhecidos ou não. Muito frequentemente, era provocado a promover o seu particular senso de justiça metendo a mão em oponentes sem avaliar estatura ou quantidade numérica. Um anti-herói trágico em estado permanente de catarse, digamos assim.

“Eu fui um marginal do futebol”, a confissão que abre as suas memórias, tem implicações que escapam ao moralismo de plantão da nossa crônica esportiva. Sua figura rompe com o lirismo vazio da mesma lógica cultural que insiste em reduzir a infinita humanidade de Garrincha a uma caricatura de bobo da corte.

A questão que me motivou a escrever estas linhas é a seguinte…

Almir é quase que totalmente ausente das telas de cinema. Causa angústia que uma persona tão imensa não tenha sido objeto da devida atenção da Sétima Arte. O fundamental Passe livre, de Oswaldo Caldeira, poderia ser citado por abordar, ao longo de alguns minutos, a trajetória do jogador. Mas aí já não vale tanto, afinal, o documentário, lançado em 1974, é sobre o craque Afonsinho, quando ainda atuava profissionalmente e lutava contra os dirigentes que procuravam sabotá-lo por ser ele dono do próprio passe. Almir comparece ali encarnando uma outra linhagem de jogador rebelde que também veio a enfrentar dificuldades na carreira. E, claro, o fato de ter morrido durante as filmagens acabou colaborado como o pretexto (que diria, necessário) para a sua aparição em cena.

A confirmar que o audiovisual não o ignorou completamente, houve um desses “Casos Especiais” no início dos 1980 sobre um personagem inspirado nele que não deu em muita coisa além de um processo movido pela família do jogador por uso indevido da sua imagem – mesmo que por sugestão – contra a emissora de TV que o exibiu. Quem assistiu garante que a associação era direta demais na caracterização do protagonista e na reconstituição dos episódios da sua vida.

De resto – se isso conta –, há um roteiro incompleto sobre ele escrito a quatro mãos por mim e meu irmão (que também assina o argumento). Incompleto porque a falta de horizonte acabou tomando conta da paisagem. As perspectivas nulas de uma produção mínima que viabilizasse o projeto comprometeram o nosso ânimo. Mas um dia o retomamos.

Por um tempo imaginei que uma coprodução anglo-brasileira poderia dar vida à cinebiografia do Pernambuquinho com um suposto atestado de maior conhecimento de causa. A Inglaterra, berço do não de graça intitulado “violento esporte bretão”, conta com uma torcida que cultiva abertamente o apreço pela violência campal. Não é exagero, é só uma questão cultural. Certa vez, num pub em Los Angeles, um amigo brasileiro pôde testemunhar as reações da colônia britânica local diante da transmissão de um jogo da Copa de 1998. Os gols que deram a vitória ao escrete da Rainha renderam bem menos brados e brindes que uma solada, em pleno ar, num rosto adversário. Mas tive que reavaliar a ideia. Se, entre nós, a desmemória é a constante, a dos europeus é, de um modo geral, o menosprezo pelo Terceiro Mundo. O mercado cinematográfico internacional reflete isso claramente. Mesmo com relação a uma potência como o futebol brasileiro que, apesar do 7 x 1, ainda é, pelo critério da contagem de títulos mundiais e de craques, mais “desenvolvido” que o das seleções do Velho Mundo. Quem o diz é a isenta perspectiva histórica, não eu.

Touro indomável, obra-prima de Martin Scorcese, narra a ascensão e a queda de Jake LaMotta, peso médio colecionador de títulos e problemas pessoais. Ao longo da vida profissional e particular, Almir também conheceu ascensões e quedas. E não foram poucas. Entrar e sair delas era a sua rotina. Sem ufanismo, considero que o craque brasileiro é, do ponto de vista dramático, e mesmo da ação esportiva, de maior apelo e interesse que o campeão norte-americano dos ringues. Almir transcende o realismo rasteiro com que costumam ser abordadas os maiores nomes do nosso futebol. Tanto pelo senso comum como pela nossa tradição cinebiográfica dentro do tema.

Entre tantos lances em campo protagonizados por seu destemor, há um que resume tudo. E é puro cinema…

O pênalti cavado por Almir e convertido por Dalmo é um momento ainda não reproduzido à altura pela verve humana

Quem nunca jogou, mas pelo menos já assistiu a uma partida, conclui fácil que um dos chutes mais violentos é aquele cuja maior frequência é na “zona do agrião”, como cunhou Saldanha. Onde, sem pudor, o defensor desfere o bico para despachar a bola para o mais longe possível, afastando o perigo. Pelo Santos, trajando a mítica camisa 10 de um Pelé sem condições de jogo, Almir não hesitou em pôr à prova a sua integridade física, ou mesmo a própria vida, num gesto que foi o mais sublime holocausto. Algo impensável num jogador profissional. Em nome da vitória a qualquer custo na decisão que valeria o bicampeonato mundial interclubes contra o Milan, em 1963, ele decidiu interceptar, com a própria cabeça, o percurso percorrido entre a chuteira do zagueiro Maldini e a bola para garantir que a taça fosse em definitivo para a Vila Belmiro. Foi assim que um Maracanã lotado testemunhou a maior conquista do clube paulista em sua fase áurea. O pênalti cavado por Almir e convertido por Dalmo é um momento ainda não reproduzido à altura pela verve humana – apesar do flagrante fotográfico que ilustra este texto ser brilhante e bem mais eloquente do que qualquer frase dele. Mas não falo só de estética, o que já seria muito. Falo mesmo da impossibilidade de um gesto similar a esse se repetir em campo. É uma questão de verve também, não só de bravura.

Almir, o Pernambuquinho, é da estirpe dos que souberam como resistir ao referido “processo civilizatório” inaugurado pelo navegador comandante e a sua lusa gangue. O seu senso de sacrifício, sem pretensões messiânicas ou exemplares, nunca poderia ter sido negligenciado. Proponho uma campanha de reabilitação do seu nome, da sua imagem e da sua memória. Poderíamos lançá-la em conjunto com aquela outra, a da desmilitarização dos espaços públicos do país. Mil vezes mais o anti-heroísmo de Almir que o heroísmo de vitrine de um Duque de Caxias. Dar valor a quem tem valor de verdade é uma iniciativa igualmente valorosa.

Fica aqui a sugestão.

PS: O youtube retirou do ar o vídeo do primeiro tempo, na íntegra, da primeira partida decisiva entre Santos X Milan. Mas este aí já dá uma ideia do que o Almir fez naquelas duas noites de 1963. Os trompaços que ele aplica em Amarildo com menos de um minuto de jogo para vingar Pelé também pertencem ao Mito. (No vídeo, a saída de bola é aos 04:35.) Repito: Almir fez da vida real puro cinema.

“See me feel me touch me… Heal me”

por Daniel Lessa

Bom, você deve estar se perguntando o porquê de alguém começar um texto sobre um time de botão com uma letra do The Who. Hmmm, talvez você também esteja questionando que raios é The Who (um grupo inglês de rock, formado na década de 60) e o que é um time de botão. Mas calma, tudo vai fazer sentido. Ou não, mas é sobre sentidos que quero falar.

Tommy é personagem e nome da ópera-rock mais famosa do universo. Ele era era cego, surdo e mudo e, ainda assim, campeão mundial de pinball… O que é pinball? O Google ensina, avancemos. Ah, time de botão era o equivalente, até os anos 80, ao que são FIFA e PES no PlayStation… Um quadrado de madeira no gol, dez botões, um campo de compensado, duas balizas e uma bola (muitas vezes um pequeno dado, um cubo minúsculo).

Eu tinha uns dez anos… talvez 12. E meu pai era o Tommy do futebol de botão. Ele não era cego, surdo ou mudo… Mas como jogava. E parecia surdo-mudo, pois raramente falava durante a partida. Normalmente dizia apenas o “prepara” que antecedia o arremate, geralmente fatal. E como enxergava… Posicionava o goleiro de forma que me parecia impossível chegar às redes.

Sempre foi assim. Jamais venci o coroa no botão. Aliás, nem lembro de ter feito gols nele… Não havia tática que funcionasse. Eu sempre perdia. Eram 10 minutos de partida e a derrota garantida. Ele posicionava seu time sempre da melhor forma. E dificilmente errava uma jogada. E batia sempre colocado, irretocável…

Um dia, compreendi. Eram os botões. Meu pai tinha botões magníficos. Eram verdadeiras preciosidades – e ele conferia um tratamento especial a seus craques. Ele tinha uma flanela costurada com lugar para cada um deles. E com numeração na flanela… Ele passava talco em seus jogadores.

Ele não falava, mas com certeza tinha nome para cada um… Certamente, ídolos do seu amado Fluminense. Havia um botão que, tenho certeza, cadenciava como o Didi. Acho que tinha também o Telê Santana, pau para toda obra… E Pintinho, Rivelino, Escurinho, Castilho, Waldo.

Era fato que ele tinha ciúme de seu time. Não nos emprestava – tenho mais dois irmãos, fregueses também do velho. Um dia, cheguei à conclusão de que, para encará-lo, precisava de jogadores tão bons quanto aqueles. Eram botões realmente especiais, da década de 60 – provavelmente a era de ouro dos botões, lindos exemplares de galalite.

O coroa teve compaixão e me emprestou alguns de seus reservas. “See me… feel me… Touch me”. Levei outra sova. E tinha isso. Meu pai era o maior gente boa. Mas era cego, surdo e mudo ao jogar botão: atuava com seriedade e sem dar margem a possíveis jogos de compadre – ou de pai para filho mesmo. E era campeão mundial também… Pelo menos lá na Visconde de Itamarati, no bairro do Maracanã. Invencível.

Os anos se passaram e a mesa, que achava enorme, foi ficando pequena. Meu time foi aposentado. Troquei a palheta dos botões por uma de baixo… Jamais aprendi a tocar direito o instrumento, provavelmente fui melhor jogando botão do que tocando contrabaixo… E olha que o coroa me incentivou a tocar.

Mas um dia, o velho, que na verdade era novo, ficou doente. Ele tinha 43 anos quando se foi. Eu sei lá o motivo, mas na partilha informal das coisas que nada valem, fiz o artilheiro. Oportunista, me antecipei e catei os botões dele. A razão eu mesmo nunca entendi… Jamais joguei botão nesses 19 anos sem ele. Não que eu me lembre.

Mas, por várias vezes, me peguei orgulhoso olhando sua coleção. As balizas sumiram, o campo foi pro lixo… Mas, agora, pensando cá com meus botões, é óbvio que quis guardar um pedaço da minha infância comigo… Quis guardar um pedaço do meu pai. E ainda que eu, assim como ele, não acredite em nada que não sejam os 90 minutos regulamentares que temos aqui nessa Terra, quem há de saber se ainda não terei mais uma chance naquele campeonato chamado eternidade… Mais prudente guardar os nossos times. Pois tudo que mais queria era poder ouvir pelo menos mais uma vez aquele “prepara…”

See Me

Feel Me

Touch Me

Heal Me

See Me

Feel Me

Touch Me

Heal Me

Listening to you, I get the music

Gazing at you, I get the heat

Following you, I climb the mountain

I get excitement at your feet

Right behind you, I see the millions

On you, I see the glory

From you, I get opinion

From you, I get the story

Listening to you, I get the music

Gazing at you, I get the heat

Following you, I climb the mountain

I get excitement at your feet

Right behind you, I see the millions

On you, I see the glory

From you, I get opinion

From you, I get the story

Artistas da bola

Gostaria de evidenciar as belas jogadas de habilidade, plásticas, criativas e, às vezes, “irresponsáveis” como esta cobrança de shoot out do Bruno Maia, na final do segundo turno do Campeonato Carioca 2012, numa arena montada no Aterro do Flamengo. O gol ajudou o Flamengo a conquistar o returno da competição e, em seguida, disputar a finalíssima, com o Serra Macaense. Apesar de o Fla ter sido considerado o time a ser batido naquele ano, foi derrotado, também na disputa de shoot out.

Este foi um dos momentos lendários do Fut7 carioca. Uma arena montada para 2 mil pessoas, no coração do Futebol 7 (society) do Rio de Janeiro, o Aterro do Flamengo, onde nasceram muitos craques das peladas cariocas e que começavam a se tornar os “profissionais” do esporte, que ali nasceu e se popularizou. Sem dúvidas um momento épico. Ah, sem contar que tivemos a final transmitida, ao vivo para todo o Brasil, em canal fechado! Ou seja, um dos maiores marcos da transição de um esporte de pelada para um desporto organizado, a caminho do profissionalismo.

Infelizmente temos tido pouquíssimas oportunidades de ver pinturas como estas no futebol profissional, estamos praticamente restritos a um ou dois jogadores, Neymar e Messi, quem sabe o Ibrahimovic. Já no Fut7, é praticamente uma rotina, temos verdadeiros craques que por algum motivo ou outro não se tornaram mitos como estes citados.

Não se trata de “puxar sardinha” para o esporte em que atuo, mas fazendo um paralelo ao antigo, velho e bom futebol, temos alguns exemplos que traduzem o que estou dizendo. Tivemos um dos maiores dribladores do mundo, chamado Garrincha, este que não atuou em categorias de base, saiu diretamente da várzea para o futebol profissional e conquistou o mundo com seus dribles fantásticos, que cansou de fazer nas peladas, assim como outros que a geração anterior a minha poderia citar.

O futebol se tornou um grande negócio, evoluiu em muitos aspectos, principalmente o físico e o tático, mas acho que até por conta disso deixaram de lado a liberdade individual que sempre nos ajudou a vencer as Copas do Mundo. Será que, se o Neymar não tivesse se machucado, teríamos perdido a Copa dentro de casa?

A mensagem que quero deixar é que ainda temos talentos de sobra, continuamos produzindo craques, o que nenhum outro país consegue, e aqui no Fut7 e nas peladas do Rio de Janeiro, estamos cheios deles. O bom e velho futebol não morreu, ele está aqui no Fut7 do Rio de Janeiro.