PAULO BORGES, GENTIL CARDOSO E A JOGADA MANJADA

por Victor Kingma

Gentil Cardoso dá instruções para uma das formações do ataque banguense em 1965: Paulo Borges, Parada, Araras, Roberto Pinto e Canhoto. Posteriormente, no time que seria campeão em 1966, entrariam no time Cabralzinho, Bianchini e Aladim.

Tantas histórias são contadas sobre personagens marcantes do futebol. Essa, dizem, aconteceu no Campeonato Carioca, nos meados dos anos 60, e envolveu dois desses personagens. O Bangu, que estava montando aquele timaço que acabaria como campeão em 1966, enfrentaria o Flamengo no Maracanã, em dia de muita chuva. No vestiário, Gentil Cardoso, então técnico do time, dava as últimas instruções minutos antes da partida:

– Conforme treinamos, quero o time jogando no contra-ataque, explorando a velocidade do Paulo Borges, pois o Flamengo, incentivado pela torcida, virá todo pra cima da gente.

Assim, quando eles atacarem pela esquerda, o Fidélis, sempre que roubar a bola, toca para o Ocimar. Aí você, Ocimar, lança em profundidade para o Paulo Borges, na direita, que entra em diagonal e arremata para o gol. E prossegue:

– Se o ataque vier pela direita, o Ari Clemente faz a mesma coisa: toma a bola e entrega para o Ocimar, que lança para o Paulo Borges. Você, Paulo, entra em velocidade pelo meio da áreae fuzila o goleiro Valdomiro.

E o folclórico treinador prosseguia traçando a estratégia mortal daquele grande time de Moça Bonita:

– Quando o Flamengo atacar pelo meio, a mesma jogada: o Jaime rouba a bola, toca para o Ocimar, que lança para o Paulo Borges…

Mas antes do técnico completar a instrução, o veloz e sorridente ponteiro banguense, a sensação do campeonato, intervém:

– Professor, não dá pro Ocimar virar o jogo e lançar essa pro Aladim lá na ponta esquerda?

– Por que meu craque?

– Nessa altura do jogo a defesa do Flamengo já manjou esta jogada e, com o campo molhado, o Ditão vai dar um carrinho e me jogar lá no fosso da geral… E o meu joelho está meio baleado, chefe!

LUQUE, DA TRAGÉDIA À ALEGRIA EXTREMA NA COPA DE 78

por André Felipe de Lima

Mais que o atacante Mario Kempes, o goleiro Fillol ou o capitão Daniel Passarela despertou-me a atenção na seleção da Argentina campeã do mundo em 1978 o meia Leopoldo Luque, que completa 68 anos nesta quarta-feira (3). Podem dizer que houve mutreta favorecendo os argentinos. E, lamentavelmente, houve mesmo. Mas não há como questionar: aquela seleção “blanca y celeste” tinha um timaço. Não precisava de subterfúgios ou manobras para levantar aquela Copa. Mas Luque cumpriu o seu papel de craque. Foi ele um dos homens da confiança do técnico César Luiz Menotti. Jogou como um leão, como rege a louvável cartilha futebolística dos “hermanos”.

Ídolo do River Plate, Luque foi da tristeza profunda à alegria extrema naquele Mundial. Dias após marcar o gol decisivo contra a França, recebeu a notícia da morte de um irmão. Menotti poupou o craque em dois jogos para que se recuperasse do trauma. Ouviu de “El Flaco” (como chamavam Menotti) o seguinte: “Yo lo conozco bien a usted, es un tipo duro, siempre la tuvo que pelear”. Traduzindo: “Eu o conheço bem, é um cara duro, que sempre teve que lutar.”

Luque ergueu a cabeça e foi peça essencial da Argentina no controverso jogo contra o Peru, em que marcou dois gols da goleada de 6 a 0, e na vitória contra a Holanda, na final.

O drama de Luque sensibilizou os argentinos, que fizeram do ídolo o símbolo daquela grande conquista, que, frise-se aqui, não precisava da interferência dos ditadores do país nos resultados. Mas um fato jamais será olvidado: a camisa número 14 que o genial Cruyff recusou-se a vestir pela Holanda, vestiu-a pela Argentina Leopoldo Luque. Assim se fez um campeão do mundo.

EXCELENTE ENTREVISTA DE LUQUE PARA A EL GRÁFICO

http://www.elgrafico.com.ar/…/C-18291-leopoldo-luque-100×10…

SOCO NO QUEIXO

:::: por Paulo Cezar Caju ::::::::

Não sei para onde caminha a humanidade mas ando preocupado com o desenrolar dessa história. O que mais tenho ouvido é gente dizendo que está indo morar em Portugal. Eu mesmo troquei Leblon por Florianópolis. O mundo anda truculento demais e os líderes ameaçam, intimidam, bombardeiam. É Trump, é Bolsonaro, é pau, é pedra, é o fim do caminho.

Exagero? Então, reparem em duas situações que aconteceram recentemente no futebol e digam se estou maluco.

A primeira. O Palmeiras vira em cima do Peñarol e o herói da partida é o boxeador Felipe Melo. Nem vi o jogo, mas andando pelo calçadão só ouvia os comentários: “viu o soco do Felipe?”, “o Felipe acertou o goleiro uruguaio”.

A VEZ DOS XERIFÕES

Não sei de quem foram os gols e se foram bonitos, nem quem foi o destaque da partida, mas sei que o Felipe Melo distribuiu pancadas, como sempre, afinal essa é a sua especialidade. O segundo caso foi o do Rodrigo Caio sendo acusado de ter praticado fair play. Acusado, sim senhor, porque a maioria dos torcedores achou sua atitude ridícula, infantil, desnecessária.

Contratem o Ibope, façam uma pesquisa e confirmarão que o negão aqui não está doido. A pergunta do Ibope pode ser essa: quem você prefere no seu time, Felipe Melo ou Rodrigo Caio? Anotem aí, Felipe Melo ganhará disparado apesar de não jogar metade do que o zagueiro são-paulino.

O cuidado e a generosidade perderam o espaço. Hoje, ganha-se no grito, é a vez é dos xerifões, dos generais, do soco no queixo e, por isso, Felipe Melo caminha a passos largos para ser elevado ao posto de herói nacional.

Me desculpe, garoto, pode me chamar de saudosista, mas sou do tempo em que os brigões também não levavam desaforo para casa e tínhamos personagens lendários como Almir Pernambuquinho, capaz de derrubar um time inteiro, mas que apesar de toda aquela fúria acima de tudo tratava a bola com muito carinho.

NÃO SE FAZ MAIS FLA-FLU COMO ANTIGAMENTE

por Marcos Vinicius Cabral

Marcos Vinícius

Houve um tempo em que o futebol era romântico e o Fla-Flu era um ai, Jesus.

Não havia cifras exorbitantes, seja nos salários ou nos direitos de imagens dos atletas.

É bem verdade que o futebol se modernizou, basta olhar os estádios que se transformaram em arenas, com gastos surreais, como o Maracanã, que custou aos cofres públicos aproximadamente um bilhão de reais.

Portanto, não seria de se estranhar que alguns entendidos no assunto, chamem os jogadores de guerreiros, gladiadores, soldados… e outras bobagens do tipo.

A coisa se profissionalizou de tal forma que os times entram juntos e lado a lado, tornando-se cada vez mais comum o esfriamento por parte do torcedor.

Não tem mais aquela ovação de ver das arquibancadas o momento mais emocionante (depois do gol, é lógico) de uma partida de futebol: a vez do seu time adentrar o gramado.

Do lado da “tricolada”, o tradicional pó de arroz, marca que caiu no ostracismo assim como o urubu, que era solto no gramado pela “mulambada”.

E um adendo: como era bonito ver os jogadores tricolores entrando no piso verde, tremulando a bandeira gigantesca do Fluminense em ritmo voraz e movimento uníssono.

Como era bonito de ver os rolos de papel higiênico sendo atirados na entrada dos jogadores rubro-negros e as fumaças em vermelho e preto.

Por horas, penso cá com meus botões, que saudades eu tenho do velho “Maraca” e de suas gerais, que eram um atrativo à parte no estádio.

Às vezes (para não dizer sempre e poder corroborar com o ilustre jornalista tricolor Nelson Rodrigues, de que toda unanimidade é burra), meus olhos sangram diante de tal cenário devastador a qual nos encontramos.

O futebol perdeu a sua essência e, com isso, não move com a mesma intensidade essa paixão enraizada dentro de cada um de nós: a paixão de ir ao estádio e torcer pelo seu clube.

É triste mas é a mais pura e profunda realidade.

Quisera eu poder voltar no tempo e colocar tudo no seu devido lugar, de onde nada deveria ter saído.

A começar por essas invenções mal sucedidas de dar números a certos jogadores, como 19, 27, 35, 48… enfim, como são utilizados no basquete.

Os uniformes, cada vez mais sofisticados, absorvem melhor o suor e fazem que o atleta tenha um desempenho satisfatório.

Já os materiais de antigamente, pesado com cada chuva recebida, com o suor mal absorvido e mal costurados, refletem bem tamanha discrepância.

As chuteiras, entorpecidas como o peso de uma pena e multicoloridas como arco —íris no céu cinza após uma chuva, não refletem com o século passado, em que os calos eram minimizados por camadas de ataduras.

A bola, intrinsecamente objeto de desejo (os goleiros querem agarrá-la, os jogadores habilidosos tratam com carinho e os artilheiros colocam ela para descansar nas redes macias do gol adversário), bem revestida e com uma aparência aprazível, não lembra em nada aquela coisa pesada, oca e sem vida.

Os atletas, cada vez mais vaidosos, incrementam cortes de cabelo à la Léo Moura, que fazem mais sucesso do que seu futebol praticado dentro das quatro linhas e com as moças de família.

Ainda há em mim, resquícios da década de 80, quando idas ao velho Maracanã eram tão comuns para um garoto de 10, 11, 12 anos.

E olha que essas idas sempre eram com amigos mais velhos, tricolores, e compelido estava eu, na torcida do Fluminense em algumas ocasiões, para não dizer quase sempre.

Eles (meus amigos de infância), bem que tentaram, mas não conseguiram me transformar em um torcedor do Clube das Laranjeiras.

Se hoje sou rubro-negro, o culpado é meu avô materno José Diniz Cabral, que me ensinou a amar este clube de 122 anos, em uma época que ouvir Valdir Amaral ou Jorge Cury, recompensava a falta de TV.

Com tanta dificuldade e tendo apenas o rádio como único meio de comunicação, éramos brindados com os artistas que faziam do Fla-Flu, um espetáculo.

No gol, tanto Paulo Victor quanto Raul, transmitiam segurança para os torcedores e dificultavam a vida dos atacantes.

Já nas laterais, o Fluminense estava bem servido com Aldo na direita e Branco na esquerda, e o Flamengo com os monstros Leandro e Júnior, titulares daquela seleção fantástica de 82.

Na zaga, Duílio e Ricardo Gomes se completavam assim como Marinho e Mozer se entendiam.

No meio-campo (considerado o setor de criação do time), Andrade, Adílio e Zico foram foras de série, enquanto dava gosto ver Jandir, Delei e Assis, no fino trato à bola.

No ataque, se o tricolor dispunha do poder ofensivo de Romerito, Washington e Tato, o Flamengo vinha com o arsenal de Tita, Nunes e Lico.

Então, era futebol gostoso de se assistir e imagino eu, de se jogar.

Portanto, nos dias atuais, o Fla-Flu se torna um jogo tão simplista que não me surpreenderia com qualquer resultado.

Razoável jogo, pois desejar bom jogo com os atuais jogadores, é pedir demais.

MARCAR MUITOS GOLS PELO TIMÃO, A MAIOR AMBIÇÃO DE CLÁUDIO

por André Felipe de Lima

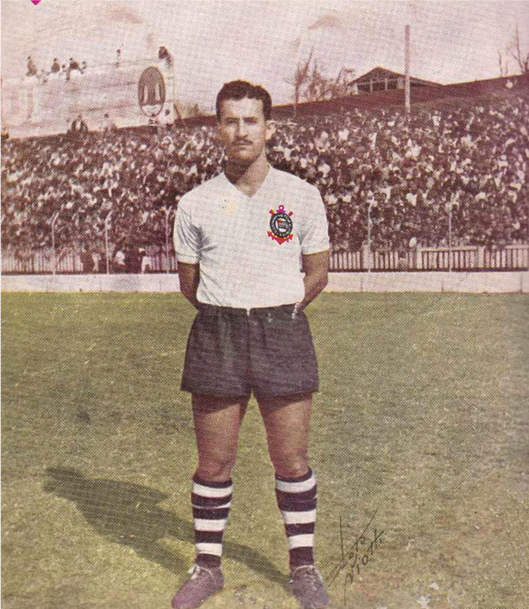

Danilo Alvim, maior meio-campo da história do Vasco e um dos cérebros da magnífica seleção de 50, alertou: “Cláudio nunca poderia ficar fora do escrete. Era o melhor jogador do Brasil”. Pena que a opinião do craque vascaíno tenha sido ignorada por quem comandava a delegação brasileira e, sobretudo, pelo treinador Flávio Costa. O genial ponta-direita do Corinthians, até hoje o maior goleador da história do Alvinegro, com 305 gols [375 ao longo da carreira], teve de ouvir o “Maracanazo” de um rádio, enquanto uma sensação de impotência lhe consumia. Desejava muito estar no campo do Maracanã para ajudar a seleção brasileira a conquistar a Copa de 50.

Mais paradoxal do que estar fora da seleção para um craque como Cláudio foi a convocação do zagueiro Alfredo II, do Vasco, para compor a lista dos 22 de Flávio Costa, que até hoje não é perdoado pela imprensa e torcedores paulistas da velha guarda.

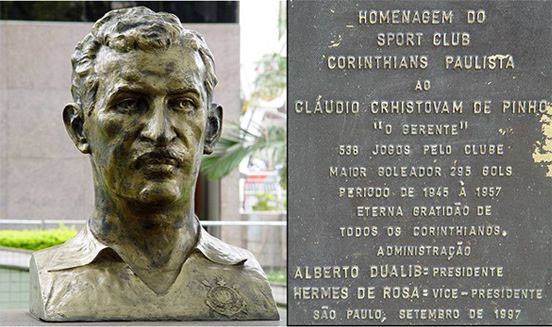

O baixinho Cláudio — tinha apenas 1,62m — impôs autoridade pela quantidade de gols que fazia: era chamado de “Gerente” pelos companheiros, pela liderança que exercia com a camisa 7. As centenas de gols e os 12 anos de Corinthians renderam-lhe um busto no Parque São Jorge. Brilhou no Timão em 549 jogos, conquistando 352 vitórias e 105 empates, como aponta Celso Unzelte, no Almanaque do Corinthians. Por causa do Cláudio, muitos filhos de torcedores do Corinthians que nasceram nos anos de 1950 foram batizados com o nome do ídolo.

Apesar de toda a história bonita no Parque São Jorge, Cláudio era santista. Nasceu em Santos, batizado Cláudio Christovam de Pinho, a 18 de julho de 1922. O seu clube de coração foi o primeiro da carreira. No Alvinegro praiano, começou, aos 17 anos, em 1940, contra o extinto SPR. O Santos venceu por 5 a 1 e o bicho foi de cem mil réis. Um massagista recomendou, em 1941, que profissionalizassem o talentoso Cláudio. No ano seguinte, quase foi para o Corinthians, indicado pelo zagueiro Agostinho, mas o Palestra Itália contratou-o primeiro.

O dia 20 de setembro de 1942 é emblemático para os palmeirenses por corresponder a data do primeiro jogo do vecchio Palestra com a sua nova marca: Sociedade Esportiva Palmeiras. O adversário, o São Paulo F.C., estava montando um dos melhores esquadrões da década. Seria uma parada duríssima. Mas o “novo” Palmeiras tinha um trunfo: o garoto Cláudio. “A jogada começou com um lançamento em profundidade. Entrei pelo bico da grande área e chutei cruzado no canto direito.”

O Pacaembu veio abaixo. Gol histórico, assinalado por um baixinho, que, não fosse a pouca idade e timidez, poderia ter trilhado uma longa e frutífera carreira no Parque Antarctica. Pior para o Palmeiras…

Após 11 gols em 33 jogos, muito tímido, bicho-do-mato, Cláudio, craque fundamental para o título estadual do Alviverde, em 1942, não se adaptou a balburdia da capital e voltou à pacata Santos, para o seu clube de coração. “Eu me sentia mal em uma cidade como São Paulo, mesmo ganhando um bom dinheiro. Eu era introvertido, me sentia sozinho.” Permaneceu na Vila Belmiro até 1945, quando finalmente, encontrou sua “casa”, no Parque São Jorge.

Exímio ponta-direita, Cláudio driblava curto e batia muito bem na bola, cobrando faltas ou executando cruzamentos precisos, muitos deles para Baltazar “Cabecinha de Ouro” concluir. Baltazar é, aliás, o segundo maior artilheiro do Timão, com 267 gols. Luizinho, o “Pequeno Polegar”, também era muito bem servido pelo companheiro. Os três formaram a trinca de craques mais famosa da história do Timão, quiçá do futebol paulista.

Embora Flávio Costa o tenha cortado do escrete de 50, Cláudio teve uma boa oportunidade para provar ao treinador que merecia a vaga. Foi um dos destaques da seleção campeã sul-americana, em 1949.

Disputou a primeira partida pelo Timão em 1945, contra o Palmeiras, e fez um gol olímpico que o consagrou na vitória de 1 a 0. No clássico entre os dois arqui-rivais, Cláudio marcou 24 gols no Alviverde. Contra o Santos, ele, Neco e Teleco são, até hoje, os corintianos que mais marcaram em jogos entre os dois clubes. Cada um fez 21 gols. Evidentemente que o maioral é Pelé, que meteu 50 vezes no balaio do time da Vila Belmiro.

O “Gerente” não teve problema para transitar entre os grandes clubes paulistas e jogou pelos quatro. Por falar em quatro, em quatro anos o Corinthians, sob a liderança de Cláudio, conquistou seis importantes títulos. Depois da magnífica seqüência vitoriosa, vieram os 23 anos de jejum. Coincidência? Acaso? Destino. A dupla Cláudio e Baltazar chegou e permaneceu no Parque São Jorge no mesmo período, de 1945 a 57. O Timão foi campeão do paulista em 1951 [a equipe marcou 103 gols no campeonato], 52 e 54 e venceu o torneio Rio-São Paulo de 1950, 53 e 54.

O último jogo do bravo “Gerente” pelo Corinthians foi na última rodada do Paulistão de 1957, realizada em 29 de dezembro, na derrota para o São Paulo por 3 a 1. Todo o sucesso que conquistara como jogador, atribuiu-o à esposa, Norma: “Minha esposa é a razão integral do meu sucesso. Como toda esposa fiel e dedicada, vive comigo minhas alegrias e igualmente participa das minhas jornadas adversas. Reconheço que entro em campo para vencer. Quando perco uma partida, não posso ficar alegre. Em minha casa, encontro toda solidariedade e o inestimável impulso para novas campanhas. A esposa na vida do jogador de futebol exerce papel fundamental. Vê agora porque sou feliz.”

Fim de linha nos gramados, Cláudio enveredou na carreira de treinador. Assumiu o cargo de técnico do Corinthians, em 1958, no lugar de Oswaldo Brandão, mas ficou apenas 14 meses no posto [hoje parece uma eternidade, mas na época, significava pouco tempo]. Saiu após rusgas com os dirigentes Vicente Matheus e Vadih Helou.

“Fiquei indeciso. Eu não admitia ter de jogar contra o Corinthians, enfrentando a minha torcida. Mas depois bateu aquela raiva pelo Matheus e pelo Vadih, que se dizia meu amigo, e aceitei o convite. Joguei duas vezes contra o Timão, ou melhor, contra o Matheus e o Vadih.”

Voltou à função de jogador, mas agora pelo São Paulo. Disputou duas partidas contra o Corinthians, mas, para ele, estava jogando para valer contra os dois desafetos. Na segunda partida, fez o primeiro gol da vitória de 4 a 1. Aos 38 anos, fez sua última apresentação, em 21 de abril de 1960, encerrando a carreira no São Paulo, ignorando os apelos dos cartolas do clube para que renovasse o contrato.

Depois de aposentado, foi morar em Santos e conquistou o título de campeão brasileiro de tamboréu, um esporte semelhante ao tênis disputado na Baixada Santista.

Quando ainda era jogador, mantinha um costume inusitado: ficava horas a fio chutando uma bola de tênis contra a parede de uma área próxima à sua casa, em Santos. A bola batia no paredão e voltava aos seus pés. Ele a dominava, matava no peito e a chutava novamente. Era assim que treinava nas horas de folga. Antes de dormir, não dispensava a leitura de um bom livro. “Fiz-me jogador porque, como artista, sempre amei o futebol. Desde que me conheço por gente, estive ligado à número 5. É uma paixão. Não me descuido, porém, da minha formação. Sentei em bancos escolares e não abraço o sono sem antes mastigar as páginas de bons livros.”

O cotidiano frugal do ídolo era seguido à risca. Às 6:30 estava de pé, às 14 horas, no IAPC, onde trabalhava na Seção de Arrecadação. À noite, dificilmente depois das 10 estava acordado. Após o jantar, um passeio com a família, uma ou outra visita aos pais e aos sogros, um cinema de vez em quando e a indispensável atenção aos dois filhos, Bento e Claudia. “São meus maiores amigos”, dizia o craque.

Um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro trabalhou como lançador de impostos da Prefeitura de São Paulo e morreu no dia 1º de maio de 2000, em São Paulo, de problemas cardíacos. Três anos antes de sua morte, Cláudio, o “Gerente”, o “grande capitão” que nunca fumou ou consumiu bebida alcoólica, foi homenageado com um busto no Parque São Jorge. Nada mais justo para quem tanto fez pelo Timão. Nada mais justo para o melhor exemplo de ídolo que o Corinthians já teve em toda a sua história. Cláudio foi o craque padrão.

Para os muitos que nasceram na década de 1950 batizados com o nome “Cláudio”, a reverência ao ídolo é das mais justas, das mais impolutas. Mereceu a deferência o maior artilheiro da história do Corinthians, o “gerente” do time, o capitão Cláudio. Humildade na mesma equivalência da genialidade que ostentou em campo e que tanta alegria proporcionou aos torcedores. Cláudio não tinha ambição exagerada. Trabalhava dentro e fora dos gramados para ter o essencial à família. Um exemplo de ídolo raro nos dias atuais.