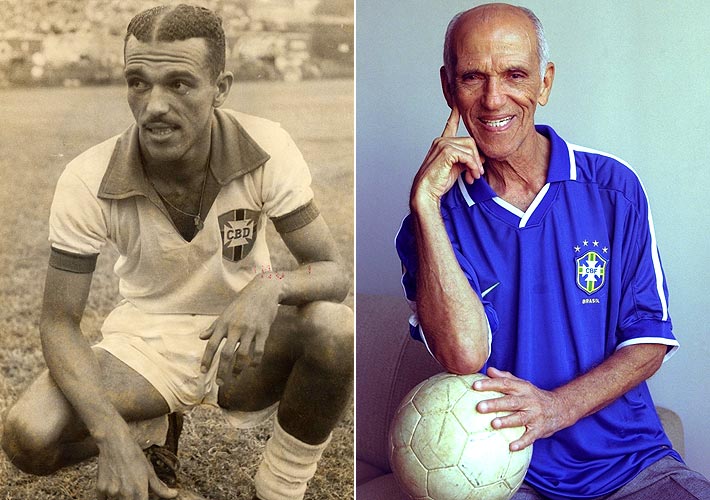

Gilson Gênio

XÔ, BAIXO ASTRAL

entrevista: Sergio Pugliese | texto: André Mendonça | foto: Marcelo Tabach | vídeo: Simone Marinho | edição: Daniel Planel

De acordo com o dicionário, gênio é um espírito inspirador de uma arte, virtude ou vício; uma pessoa com um talento criativo fora do comum e uma grande capacidade mental. Para a torcida do Fluminense, no entanto, genialidade se resume a Gilson Wilson Francisco, o grande Gilson Gênio. O craque precisou de poucos jogos para infernizar os marcadores com sua velocidade e habilidade, cair nas graças da torcida tricolor e ganhar o apelido que virou quase sobrenome em sua carreira.

Após a indicação do parceiro Zé Roberto Padilha, ponta da Máquina Tricolor, a equipe do Museu da Pelada pegou a estrada e partiu para Itaguaí, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde mora o Gênio das Laranjeiras. Além do capitão Sergio Pugliese, Simone Marinho, Marcelo Tabach e André Mendonça, levamos, de surpresa, nosso padrinho PC Caju, que viveu grandes momentos com o Gênio e foi essencial na sua adaptação na equipe profissional.

Ponta veloz, habilidoso e inteligente, Gilson é uma espécie de dinossauro do futebol. Exerceu com maestria a função em uma posição que está praticamente extinta nos dias atuais. Com um largo sorriso no rosto e uma bela camisa laranja do Fluminense, nos recebeu e ficou surpreso com a presença de PC Caju, seu grande ídolo e parceiro na Máquina Tricolor. Se não fosse o bastante, PC ainda levou uma carta escrita por Afonsinho para o Gênio das Laranjeiras.

– Que felicidade! PC é meu ídolo! Saía de Itaguaí para o Maracanã só pra o ver jogando no Maracanã pelo Botafogo! – confessor o tricolor.

Naquela época de torcedor, mal sabia Gilson que, alguns anos depois, seu ídolo se tornaria companheiro de equipe no Fluminense e seria peça fundamental na adaptação dos mais jovens na equipe profissional. Após conquistar a Copa de 70, no México, e atuar pelo Olympique de Marseille, na França, PC Caju chegou às Laranjeiras em 75 com status de ídolo, roupas estilosas e carro da última geração, o que despertava ainda mais a idolatria do Gênio e dos demais garotos.

– Eu era um cara muito brincalhão, fazia a maior festa no meu quarto nas concentrações e a garotada ficava sempre junto comigo! A geração que subiu junto com o Gilson era muito talentosa! – lembrou Caju.

Depois de confirmar a humildade de PC mesmo após ter sido campeão do mundo e ter atuado na Europa, Gilson revelou qual era o sentimento de atuar na mesma equipe que o craque:

– Ele jogava e a gente vibrava. Era um cara muito autêntico e a gente admirava isso. A reportagem da Europa vinha entrevistá-lo no clube e aquilo chamava a nossa atenção. – disse Gilson, enquanto a equipe do Museu assistia, praticamente sem piscar os olhos, àquela resenha histórica.

Na época que ainda não era conhecido como gênio, Gilson saía de Itaguaí, ao lado do irmão e também grande jogador Gilcimar, de fusquinha, para treinar nas Laranjeiras. Com vergonha dos carrões dos jogadores profissionais e já consolidados, o craque revelou que costumava parar fora do clube e ia andando até as Laranjeiras para não ser motivo de chacota na resenha.

O mesmo aconteceu quando foi receber a Bola de Ouro, prêmio concedido ao melhor jogador da categoria júnior do Brasil. Para ir até a sofisticada cerimônia, no Hotel Intercontinental, o jovem recorreu novamente ao fusquinha.

– Fui junto com um amigo e paramos muito longe! Imagina só, eu todo arrumado, de smoking, para uma cerimônia daquela, chegando de fusquinha! Tá doido? – contou para a gargalhada de todos.

Com a ajuda de PC Caju, Gilson Gênio logo se adaptou àquele elenco repleto de estrelas, que mais tarde seria chamado de “Máquina Tricolor”. Com tantos craques juntos, o garoto, na época, admirava do banco cada movimento de Rivellino, PC Caju, Carlos Alberto Torres, Pintinho e até mesmo de Dirceu, de quem era reserva imediato.

Em uma das primeiras oportunidades como titular, no duelo contra o Vasco, o baixinho Gilson Gênio deitou e rolou em cima da zaga liderada pelo xerife Abel Braga e a garotada tricolor aplicou uma sonora goleada no Maracanã. Um lance, no entanto, ficaria marcado pra sempre.

– Recebi um lançamento muito longo e deixei o Abelão chegar antes na bola, porque ele era muito mais forte e não tinha como eu disputar no corpo com ele. Ele estava protegendo a bola na linha de fundo e eu, baixinho, passei por baixo das pernas dele, e roubei a bola!

A atuação de gala e, especificamente o lance em cima de Abel, resultaram em uma grande faixa, com letras garrafais, esticada pela torcida tricolor na partida seguinte: GILSON GÊNIO. O apelido pegou e o craque até hoje é reconhecido dessa forma. A exibição contra o Vasco fez também Gilson virar a sombra de Dirceu, um ponta que não ia muito à linha de fundo e, por vezes, despertava a ira da torcida.

– Quando a galera começava a pedir para o técnico me colocar eu ficava com vergonha! – revelou.

Em 1979, após quatro anos disputando a titularidade com grandes craques na Máquina Tricolor e dois campeonatos estaduais conquistados, o Gênio decidiu que era a hora de buscar novos ares para se firmar de vez no cenário nacional e se transferiu para o Bahia. Logo assim que chegou, foi protagonista da conquista do Campeonato Baiano de 79, se tornando a estrela do time. Uma entrada criminosa, no entanto, arrebentou todos os seus ligamentos e o afastou dos gramados por um longo período.

Depois do Bahia, foi aplicar seus dribles no América-RJ, comandado pela fera Eduzinho Coimbra, onde também soltou o grito de campeão. Mas foi pela Inter de Limeira, em 1986, que o Gênio fez história e entrou de vez para o cenário nacional. Com grandes exibições, a Inter surpreendeu no torneio, bateu o Palmeiras na final e se tornou a primeira equipe do interior a conquistar o Campeonato Paulista.

Antes de se aposentar e virar treinador, jogou ainda no Santa Cruz e no Cerro Porteño, onde, segundo ele, foi o time em que mais apanhou durante toda a carreira.

Quando a resenha chegava ao fim, Pedro, o filho mais novo de Gilson, apareceu na sala e fez questão de demonstrar sua paixão por dinossauros. Além de mostrar toda a sua coleção dos répteis e dar uma verdadeira aula sobre os animais, o garoto de cinco anos cantarolou com uma talentosa voz a música que tinha acabado de escutar num filme:

– Faz muito tempo que os dinossauros não vivem mais (…) Os dinossauros não voltam mais… – cantava, sem parar, o garoto.

Tem coisas que só acontecem com o Museu da Pelada… Seguimos em busca da poesia perdida e dos “dinossauros” do futebol, na eterna esperança de que a espécie evolua!

PC Caju, Gilson Gênio, Sergio Pugliese, Pedro,Simone Marinho, Marcelo Tabach e André Mendonça

LEANDRO ETERNO

Uma das filosofias do Museu da Pelada é dar um passo de cada vez. Após reunir um timaço de colaboradores e abastecê-lo nesse primeiro ano com conteúdo de qualidade chegou o momento do segundo passo. E ele vem carregado de ousadia. A ideia é salvar os acervos pessoais de nossos craques e profissionais ligados ao futebol, como técnicos, árbitros, supervisores e torcedores. O lateral Leandro, do Flamengo, foi o primeiro a ter suas matérias, fotos e recortes digitalizados, restaurados e salvos num cd, além de guardados numa belíssima caixa confeccionada pela encadernadora Chris Lee, da Manufatura. O objetivo é salvar o maior número de acervos, desprezados por clubes e museus físicos, e apresentaremos esse projeto a empresas com perfil para nos ajudar nessa empreitada. Mas, com ou sem patrocínio, seguiremos em frente.

Postamos esse vídeo hoje, justamente no aniversário de 58 anos de Leandro

Vale destacar que a ideia do presente surgiu meses antes – e por acaso -, no dia em que fomos a Cabo Frio entrevistá-lo. Quando o craque apresentou o seu acervo, com fotos, notícias, textos e recortes de jornais de cair o queixo, também chamou a atenção o estado daquelas eternidades, rasgadas, manchadas e desorganizadas.

Como um dos objetivos do Museu é preservar a memória do futebol-arte, propomos revitalizar aquela preciosidade, afinal de contas, um craque da importância do Leandro merecia, ao menos, um acervo digno. Sem pensar duas vezes, o lateral confiou na nossa equipe e nos entregou as bolsas e caixas rasgadas que guardavam todas as suas lembranças do futebol.

O trabalho durou quatro meses, pois foram mais de 1 mil matérias digitalizadas, mas, com certeza, um dos mais prazerosos nesse curto período de existência do Museu da Pelada. O documentarista Guillermo Planel foi o responsável por coordenar essa etapa.

– Não foi fácil, mas ficamos muito orgulhosos de organizar o acervo do Leandro, principalmente por ele ser idolatrado pelas torcidas e ser um ídolo mundial – resumiu Planel.

A segunda etapa, a da restauração, foi assumida pelas mãos mágicas de Chris Lee. Ela removeu as marcas de fita duréx das fotos e reduziu o amarelado das páginas dos jornais usando borracha ralada. Limpou foto por foto, colou todas as páginas rasgadas e guardou tudo em pastas divididas em ordem cronológica.

– No estado em que recebi o acervo não duraria mais de 30 anos – revelou.

Sabemos, no entanto, que essa é a realidade de muitos craques, dirigentes, árbitros, torcedores e personagens ligados ao futebol, que têm o acervo como a única lembrança do passado. Ciente da importância dessas eternidades, que nada mais são do que o resgate da poesia perdida do futebol, a equipe do Museu da Pelada encara esse desafio como uma missão de vida!

Orgulhoso, Leandro posa com o acervo restaurado

Ao receber o acervo restaurado, Leandro espantou-se com o resultado do trabalho.

– Agora sim, minha história eternizada e meus filhos e netos conseguirão levá-la adiante – agradeceu, emocionado.

Mal sabe ele que a restauração foi uma forma de agradecê-lo por tratar a bola com tanto carinho ao longo da sua brilhante carreira, uma façanha que merece ser eternizada!

VIDA LONGA AO “PEIXE FRITO”

por Marcos Vinicius Cabral

Leandro e Marcos Vinicius

O mês de março passou a ter um sentido especial na vida dos flamenguistas. Além de Zico e Júlio César Uri Geller, que aniversariaram no último dia 3, hoje é a vez de Leandro soprar velinhas.

Além da energia do terceiro mês do ano, vale lembrar que os anos 50 e 80 marcaram e muito os 40 milhões de torcedores da nossa Nação.

Os anos 50, porque foi a década que alguns desses heróis, ídolos do Flamengo, deram seu primeiro choro em vida, com exceções do goleiro Raul, nascido em 1949 e do zagueiro Mozer, nascido em 1960.

Nessa epopeia, até chegar a década de 80 – o ápice na história do clube de 121 anos – aqueles atletas passaram por algumas experiências que os tornaram vencedores. Cada um dono de uma história de obstinação e de um profissionalismo irretocável, legado para as próximas gerações.

Graças ao meu avô José, que faleceu em 83, me tornei flamenguista ainda quando morava em Nova Friburgo. Era criança ao presenciar a maratona que ele fazia, mesmo doente, pra ouvir os jogos com seu companheiro: o radinho de pilha.

Meu saudoso avô, era apaixonado pelo Zico! Era uma obrigação minha retribuir e agradecer àquele jogador, que foi o maior camisa 10 que tive o privilégio de ver jogando.

No ano de 92, enquanto o ‘vovô’ Júnior pulava e saía comemorando feito criança seu gol, eu pulava também e comemorava aquele pentacampeonato. Meu Deus, como o Júnior jogou bola naquele ano!

Mas daquele belo time de 81, que colocou os ingleses do Liverpool na roda naquele 13 de dezembro, um, em especial, marcou de forma mais intensa e deixou marcas profundas em minha vida: José Leandro de Souza Ferreira, ou, simplesmente, Leandro!

Em 76, de férias no Rio, foi levado a contragosto por seu primo Nonato, que lhe arrumou chuteiras maiores que seus pés e um par de meiões enlarguecidos e, mesmo assim, aquele garoto de 17 anos encantou a todos e deixou uma boa impressão nos testes.

Jogou na lateral esquerda na ocasião e treinou como se estivesse em Cabo Frio, no Tamoyo ou no Santos, clubes de sua cidade natal, onde deu seus primeiros chutes numa bola. Aprovado no Flamengo, virou sensação nos juvenis e alguns jogadores da equipe profissional faziam questão de chegar mais cedo à Gávea para vê-lo treinar.

– Era sobrenatural o que ele fazia naqueles treinos com a bola” – me contou, certa vez, Júnior, quando eu e Gustavo Roman o entrevistamos para a biografia do “Peixe Frito”.

Fotos: Marcelo Tabach

Por sua causa e por ser fonte de inspiração, comecei a jogar peladas no Barreto, em Niterói, com o número 2 mal costurado às costas. Lembro perfeitamente, com 9 ou 10 anos: ouvia no radinho os jogos do Flamengo para saber como ele havia jogado.

Nas vezes que atuou nas laterais – fosse direita ou esquerda – Leandro inovou na posição. Fez coisas sobrenaturais por ali, era mais uma opção ofensiva do que (mesmo sendo exímio marcador), um simples defensor. Foi a primeira vez que vi, com certa incredulidade, os pontas voltarem para marcá-lo.

Eu, que seguia à risca seus passos, me desdobrava naquela lateral de terra batida ou no cimento com imensas rachaduras na Praça do Barreto. Ali, naquela arena noturna, enfrentar Flavinho, Willian, Wellington, Boulevard e cia era uma missão impossível para qualquer garoto da minha idade.

Em cada domínio de bola, subia uma poeira que escondia nossos pés e, em cada chute, algumas pedras iam ferindo nossos dedos. Não foram poucas as vezes que sofri para marcar o Guina (apelido de Marcelo, garoto de extrema habilidade que era carinhosamente chamado assim pela família vascaína).

– Graças a Deus eu não marquei o Uri Geller – revelou, certa vez, ao Museu da Pelada, por não ter enfrentado o endiabrado ponteiro.

Eu não poderia dizer o mesmo, pois o Guina era a personificação do camisa 11 rubro-negro, fazendo diabruras com seus marcadores e para pará-lo, só dando com a mão. Foi a época que mais sofri nas peladas, mas quem mandou se espelhar no Leandro e querer jogar nas posições que o gênio das pernas arqueadas jogava?

Bem feito para mim!

Quando deslocado à cabeça de área, havia nele, a regularidade do Andrade, um monstro da posição; a habilidade do Falcão, simplesmente o Rei de Roma; e a eficiência do Cerezo, um dos maiores meio campistas do futebol brasileiro, que foi injustamente crucificado em 82, na Copa da Espanha.

Até hoje, não sabemos quem mais sofreu com a culpabilidade do fracasso em uma Copa do Mundo: Barbosa, em 50, ou Cerezo, em 82… Acredito que nem os deuses do futebol ousariam responder.

Mas, enquanto o Leandro era cabeça de área, eu tentando mostrar aptidão para o negócio, buscava (em vão), ter metade de sua desenvoltura, quando era obrigado a marcar Patinho (nome de batismo de Márcio), um moleque tão habilidoso quanto o Guina, porém, mais decisivo.

É, querer ser Leandro não é mole…

Já no meio campo, o lateral que, em 80, fora reprovado nos exames médicos pelo Inter/RS (graças a Deus), se saía tão bem distribuindo o jogo, lançando os companheiros, pensando nas jogadas, assim como arquitetando as táticas, que pela técnica contida em seu DNA, aquilo que para muitos era difícil, ele tornava fácil. Ali, me sentia melhor o imitando, com exceção de ter que marcar, o que nunca foi meu forte.

Apesar de ter sido referência em sua posição, Leandro foi compelido a se deslocar e ficar, em definitivo, com a camisa 3 (em homenagem ao zagueiro rubro-negro Figueiredo, falecido em um acidente aéreo em Nova Friburgo), na metade da década de 80.

Foto: Marcelo Tabach

Por conta dos problemas em seus joelhos, algumas características foram perdidas como o arranque, a velocidade, a polivalência… mas soube, como poucos, preencher os espaços vazios com uma colocação inigualável.

Na verdade, com suas limitações, formou com Edinho, uma zaga impenetrável e sagrou-se campeão brasileiro de 87. Em 90, só não disputou sua segunda Copa do Mundo, porque Sebastião Lazaroni não teve ‘culhões’ para levá-lo.

Seria sua segunda Copa, pois em 86, refutou ir ao México por achar que seus joelhos não suportariam jogar na lateral e, também, por solidariedade a Renato Gaúcho. Sorte a dele, que numa das piores Copas da história, teria que ficar à frente daquele sistema defensivo falido. Seria um desserviço ao grande jogador que foi. Graças a Deus, que o “Lazarônes” levou Ricardo Gomes, Mozer e Mauro Galvão, que com todo respeito, não tinham bola para botar o “Peixe Frito” no banco.

Conseguiu a proeza de, mesmo jogando apenas no Flamengo, em 415 jogos como profissional, ter sido expulso uma única vez, contra o Bangu, em 90, seu último ano de uma carreira vitoriosa.

Hoje, mesmo longe dos gramados há 27 anos, continua sendo para mim, referência até hoje nas minhas peladas, aqui em São Gonçalo. Portanto, nenhuma homenagem ao gênio das pernas tortas, seria suficiente para dizer o meu muito obrigado!

Que nesse 17 de março você desfrute seu aniversário na companhia de sua família, de seus pais, de seus amigos e possa sempre saber: de todos, você foi para mim e continuará sendo o maior!

BERG, UM ANJO ALVINEGRO

por André Felipe de Lima

(Foto: Reprodução)

Na década de 1980, o torcedor do Botafogo chegou ao limite da paciência com o desempenho do time. Desde 1968, e nada de troféus, nada de alegria. Na arquibancada prevalecia uma incômoda melancolia. Mas havia um jovem manauara chamado Ninimberg, ou, simplesmente, Berg, que começaria a mudar aquele cenário tristonho dos alvinegros. Um camisa dez muito habilidoso e com um carisma invejável. Hoje, dia 16, Berg faria 54 anos.

Sua estreia no Fogão foi sob o comando do técnico Sebastião Leônidas — ídolo botafoguense nos anos de 1960 —, no dia 26 de junho de 1983, em Barbacena, na vitória de 4 a 0 do Botafogo sobre um combinado da cidade mineira. Mas o jogo “à vera” que marcou o primeiro encontro da torcida com Berg foi realizado no dia 24 de julho, de 1983, em um clássico eletrizante com o Vasco. O Fogão saiu de campo com uma vitória heroica (3 a 2) e Berg, que fizera um dos gols do Botafogo, foi aclamado após uma atuação impecável.

(Foto: Reprodução)

No dia seguinte após a vitória sobre o Vasco, o jornal O Globo definiu Berg como o craque do jogo: “O melhor da equipe. Sempre bem colocado, participou praticamente de todos os lances de ataque, ajudou na marcação e abriu a defesa adversária, além de ter feito o primeiro gol. Cansou no final. Nota 9,5”. Berg cansou. Tudo bem. Mas o cara só faltou fazer chover naquela tarde, no Maracanã.

(Foto: Reprodução)

Embora o Botafogo somente encerraria o jejum em 1989, a paixão do torcedor botafoguense por Berg jamais foi abalada. Mesmo quando o time jogava mal, o ídolo era sempre poupado. Quando o craque esteve parado por mais de um ano, cartas e mais cartas chegavam ao clube. Todas desejando que o craque se recuperasse logo para injetar no elenco alvinegro a tradicional garra que marcou seu estilo nos gramados. “Devo muito a essa torcida, que até hoje grita meu nome, mesmo quando estou mal.”

No dia 11 de julho de 1996, Berg, contando apenas 33 anos, sentiu-se muito mal quando jogava uma pelada em uma quadra, no Recreio dos Bandeirantes, na orla do Rio de Janeiro. Foi levado para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas a parada cardíaca lhe roubou a vida e deixou muito tristes todos os alvinegros que se encantaram com aquele craque, que, ao ostentar uma cabeleira loura e encaracolada, parecia-se mais com um anjo que propriamente um jogador. Um anjo redentor do amor alvinegro pela Estrela Solitária.

(Foto: Reprodução)

#DicionáriodosCraques #Ídolos #Berg #BotafogoFR #Fogão #AtléticoRioNegroClube

A TARDE EM QUE RIVA SENTOU NO BANCO

por Zé Roberto Padilha

Riva e Zé Roberto no banco de reservas

Tinha mesmo que estudar História. No mínimo, para agradecer. Ela sempre foi gentil comigo ao conceder-me um lugar privilegiado na trajetória do futebol-arte há algumas décadas praticado no país. Com a 11 coadjuvante, então, com os olhares das arquibancadas e das cabines voltados à genialidade dos camisas 10 que nos cercavam, pude perceber um espetáculo que poucos viram de perto. Algum estudioso do nosso universo esportivo, com pós na UFRJ, mestrado na PUC, poderia afirmar que Roberto Rivellino, no auge da sua forma, capitão da máquina tricolor, sentou uma tarde no banco de reservas?

Pois é, não só vi esta incoerência da bola, como sentei ao seu lado nesta tarde e tratei de pedir a um fotógrafo que registrasse. Muita gente poderia não acreditar. Aproveitei aquela cena inusitada, cortei um pedaço do cadarço da chuteira para imitar o seu bigode, já que dar o elástico e chutar daquele jeito há muito já havia desistido. O treinador autor da proeza? Jair da Rosa Pinto, o Jajá, que os cronistas esportivos afirmam ter sido um dos melhores jogadores de todos os tempos.

Jair da Rosa Pinto

Naquela época, ser um ex-jogador de futebol como ele o credenciava a iniciar uma nova carreira esportiva. Ainda não havia a patrulha corporativa do CREF exigindo uma formação teórica que acabou afastando das divisões de base treinadores que formaram gerações de campeões, como Pinheiro, Neca, Célio de Souza, Andrade, Gilson Gênio e Rubens Galaxe. A discussão é para dias de debates, simpósios, mas se as preleções de Carlos Alberto Parreira e do Coutinho eram escutadas no mais absoluto respeito, com overlaping de um lado, concordâncias verbais do outro, bastava um deles colocar as chuteiras e participar dos dois toques que as risadas ocorriam a cada canelada. Ao contrário, as discordâncias gramaticais de Jair da Rosa Pinto desapareciam, transformavam ironias em admiração quando atuava entre nós. Um domínio absoluto da bola e nenhum passe errado. E ainda profetizava: “Façam o que eu faço, não o que eu digo!”.

Bem, entre um treinador teórico como Paulo Emílio, campeão da Taça Guanabara, e um gênio da bola, Didi Folha-Seca, que iria nos dirigir no Campeonato Brasileiro de 75, a Máquina Tricolor um breve período ficou sob o comando do Jajá. E logo no primeiro compromisso fora de casa, Sampaio Corrêa x Fluminense, no Maranhão, ele fez o que nem Zagallo ousou: colocou Roberto Rivellino no banco de reservas. Procurado pelos repórteres, justificou: “Estou testando uma nova formação tática!”

Francisco Horta (Foto: Reprodução SportTV)

O resultado? 1×1. Após a partida, nosso supervisor, Domingos Bosco, comunicou o ocorrido ao Presidente Horta, que ficara no Rio de Janeiro. Irritado, o eterno presidente tricolor nem deixou quicar do outro lado da linha: “Demita este Jajá daí mesmo!”. Jair da Rosa Pinto nem desembarcou no Galeão, seguiu sua vida ocupando seu merecido lugar na história do nosso futebol, e quando os repórteres procuraram o presidente na ocasião ele justificou a sua demissão: “É para testar uma nova comissão técnica!”. Quanto a Rivellino, limitou-se a sorrir ao meu lado. Sua genialidade estava acima dos testes submetidos pela incoerência humana.