O BABA DO CHICO

No dia do aniversário de Chico Buarque, nada mais justo do que homenagearmos àquela que talvez seja a mais mítica pelada do Brasil, a do Politheama, time do artista, que há anos é jogada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

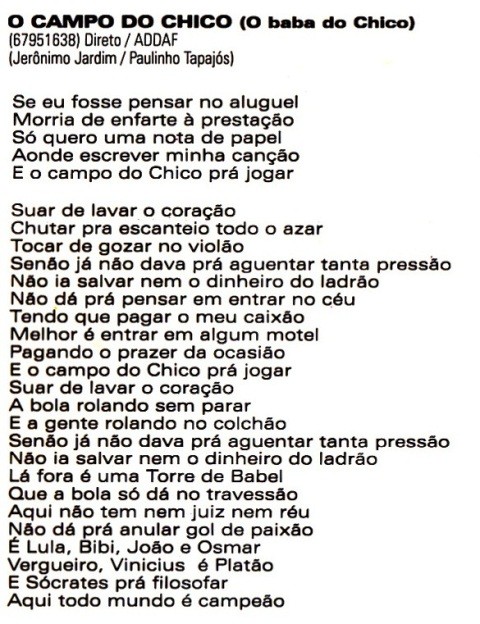

De tão famosa que é, a pelada virou um lindo samba composto por Jerônimo Jardim e Paulinho Tapajós. A letra de “Campo do Chico (O Baba do Chico)” faz referência a toda atmosfera mágica que paira sobre as peladas de Chico e sua turma de feras.

Parabéns, Chico!! Que você possa jogar pelada por muitos anos ainda!!

AS MARAVILHAS DE UM JOGO RUIM NA VÁRZEA

por Marcelo Mendez

(Foto: Reprodução)

Na várzea nem tudo é sempre assim, tão bom.

Vejamos o caso de que falaremos aqui hoje:

O jogo ruim.

Sim caro amigo leitor. Esqueça, portanto as pompas e grandiosidades todas contidas em uma partida clássica, recheada de craques e de jogadas lindas. Nada de genial, nada do que há de mais imponente nos ditos grandes jogos. Não!

Aqui vamos tratar, portanto, do jogo que ousou fugir do padrão comum do que se espera, e falar daquela partida dura, brigada, disputada aos bicões e suores suspeitos. Vamos falar do jogo ruim…

Não foram poucas às vezes em que me deparei com um desses. Até aí nada demais, afinal de contas, se pensarmos na quantidade de jogos de futebol que se tem por aí, fica muito mais fácil encontrar jogos feios, do que aquelas coisas homéricas, onerosas e gigantescas do ponto de vista técnico. Mas na várzea é diferente.

O jogo ruim na várzea tem a mesma proporção épica que há em Shakespeare, ou em Drummond.

No duelo travado por dois times ruins para se decidir quem dá mais pernadas, quem consegue os maiores chutões, o componente poético que surge pelos terrões vai aos píncaros do estado lúdico!

As jogadas mais pérfidas do ponto de vista técnico, os maiores absurdos ludopédicos e todo o desconcerto necessário para fazer do jogo em questão algo realmente ruim eleva o cidadão que lá está para vê-lo a um transe futeboleiro transcendental, único.

Às favas com a obviedade chata e rasteira da razão; O jogo ruim é uma privação de sentidos, um desbunde!

Os olhos de quem vê uma partida assim simplesmente vaga por entre sambas feitos à beira da cancha, espetinhos saborosos assados no bar ao lado e outros drinks improváveis. O torcedor se vira como pode.

Se não tem um passe de Gerson, tem um passe torto e, então, o sujeito dará risada disso. Se não tem um craque no meio campo, terá um perna de pau para que se façam as críticas das arquibancadas regadas a muita cerveja e conhecimentos técnicos e táticos de fazer inveja a um Telê Santana. De tudo se fala.

Enquanto o zagueiro isola a bola, alguém se lembra da prestação do carro, da conta no mercado, de como vai a vida e o mundo. Um outro, responsável de seu papel de marido que sai de casa para o lazer matinal, se recorda imediatamente de seus afazeres e comenta,

– Preciso passar no açougue, a mulher pediu para comprar uma carne de panela.

O interlocutor acena positivamente com a cabeça e assim a tradição dominical está mantida.

A bola volta e o jogo recomeça.

A afobação de nossos amigos de chuteiras coloridas e técnica duvidosa é tanta, que no afã de tocá-la de maneira atabalhoada, ela, a bola, recusa-se peremptoriamente a obedecer-lhe os comandos. Dana a quicar na canela, a fugir, a se rebelar, a querer de todas as formas, pregar uma peça no sujeito. A dureza de te-la é tanta, que a cada passe certo, mais do que uma alegria, tem-se um alivio.

Trocaram mais de três passes seguidos. Oh!

Pois bem. Lendo isso, o amigo leitor há de pensar: “Mas o que diabo pode haver de bom em ver um jogo desses, qual o sentido?”. Oras…

A várzea é honesta.

Não há nela, nenhum problema, nenhuma obrigação de não parecer aquilo que ela realmente é. Não precisa de maquiagem, de uma roupa outra para descaracterizá-la daquilo que faz dela um universo de sonhos; Ela é verdadeira.

Tal e qual a inexorável verdade, não tenhamos, portanto, vergonha em aqui dizer o que pode vir a ser a redenção da caretice e a libertação total do estado de nulidade de emoções que por vezes nos vitima e saudemos:

Viva o jogo ruim! Viva…

Zé Roberto Padilha

PONTA INTELIGENTE

entrevista: Sergio Pugliese | texto: André Mendonça | vídeo e fotos: Guillermo Planel | edição de vídeo: Daniel Planel

Se educação e futebol parecem trilhar caminhos opostos no Brasil, Zé Roberto Padilha é um grande exemplo de que nem tudo está perdido. Ponta da poderosa Máquina Tricolor, o craque já publicou cinco livros, se formou em Jornalismo e, recentemente, começou a dar aulas de História do Brasil. Nosso parceiro recebeu a equipe do Museu da Pelada em Três Rios, município 145 km distante da capital do Rio de Janeiro, para um papo divertido, recheado de bons causos e muita emoção.

Quem acompanha o Museu da Pelada já deve ter lido algum de seus belos textos e, com certeza, reparou que não se trata de um simples ex-jogador. Com análises pontuais e histórias emocionantes de um passado glorioso, Zé Roberto é de uma época áurea do futebol brasileiro, em que não bastava ser um bom jogador para figurar entre os titulares de um time de ponta. Por conta disso, fazia questão de ser diferenciado, sobretudo no quesito dedicação.

– Não fui pra noite, não bebi, não curti minha adolescência. Tive uma vida inteira dedicada ao futebol. Troquei a cerveja pela vitamina. Treinava mais que todo mundo por conta própria.

“NÃO CURTI A MINHA ADOLESCÊNCIA. TIVE A VIDA INTEIRA DEDICADA AO FUTEBOL, TROQUEI A CERVEJA PELA VITAMINA.”

Tamanha determinação garantia ao ponta uma velocidade e resistência muito acima dos marcadores e isso, obviamente, agradava aos técnicos. Destaque do América de Três Rios, Zé passou a ser assediado por clubes de ponta, mas ouviu o coração na hora de escolher o novo destino. Se já era apaixonado pelo Fluminense na infância, os anos vestindo a camisa tricolor só reforçaram seu fanatismo.

Acontece que Zé Roberto era apenas uma promessa de um clube do interior do Rio e chegava a uma consagrada equipe. Se já não fosse o bastante, o presidente Francisco Horta montou uma verdadeira máquina ao contratar craques renomados como PC Caju, Rivellino e Mário Sérgio.

– O Fluminense faz parte da minha vida. É como se fosse uma família. Um garoto que sai do interior para capital precisa de um apoio como eles me deram.

“O FLUMINENSE FAZ PARTE DA MINHA VIDA!”

A entrega nos treinamentos cativou o novo treinador, Carlos Alberto Parreira, que arranjou um espaço para o menino no meio daquelas estrelas. Com muita humildade, Zé Roberto era o carregador de piano do elenco e, se não marcava muitos gols, estava sempre dando assistências maravilhosas para os medalhões.

Após cinco anos gloriosos defendendo o clube de coração, foi envolvido, contra sua vontade, em um troca-troca que estampou as páginas dos jornais e movimentou o Campeonato Carioca. Tratava-se de uma negociação entre Flamengo e Fluminense para tornar o campeonato rentável.

– Era um momento que eu estava me firmando no Flu. Fiquei anos sem falar com o presidente Horta, porque nunca imaginei defender outro clube. Mas anos depois eu entendi aquela negociação e o perdoei!

No Flamengo também não teve vida fácil e teve que disputar posição com jogadores que, alguns anos depois, entraram para a história ao conquistarem o mundo. Uma das lembranças mais vivas na passagem do Flamengo, no entanto, ocorreu fora de campo e até hoje embarga a voz do craque. Ao desembarcar no aeroporto de Itabuna, onde o poderoso Flamengo enfrentaria o time da cidade, Toninho Baiano disparou em tom depreciativo:

– Já pensou, Zé, você chegando nesta “babinha” não mais para jogar, mas de mala, para ficar de vez por aqui?

Embora não tenha respondido ao colega de equipe, Zé Roberto não se perdoa por ter ficado calado. De acordo com ele, o silêncio foi de uma cumplicidade e arrogância do mesmo tamanho. É que alguns anos depois, após ser reprovado nos exames médicos do Bahia por uma grave lesão no joelho, o Itabuna fez uma proposta oferecendo o mesmo salário, lhe dando uma nova oportunidade no futebol.

“O CLUBE QUE EU SUBESTIMEI ME ACOLHEU!”

– O clube que eu subestimei me acolheu! Isso tem que ficar de exemplo para os jogadores dos clubes grandes. Nós temos que ser humildes sempre, mesmo com aquela camisa pesada! Tenho muito carinho pelo Itabuna!

No memorial de sua casa, Zé guarda todas as lembranças da brilhante carreira e a camisa do Itabuna é, sem dúvidas, um dos objetos prediletos do ex-ponta. Outra preciosidade guardada por ele é uma camisa da seleção brasileira da década de 70, usada pelo craque na conquista do Torneio de Cannes sub-20.

Depois de pendurar as chuteiras, Zé não só passou a estudar como também se arriscou na carreira de treinador e conseguiu a façanha de levar o Entrerriense F.C. à primeira divisão do Carioca. Apesar de ser uma equipe com muito menos investimento, fez jogos duros com os times grandes.

Hoje, para a tristeza de Zé Roberto e dos amantes do futebol, o Entrerriense F.C. suspendeu as atividades por tempo indeterminado e a sede do clube abriga um parque de diversões, fato que foi duramente criticado por Zé em um programa de rádio local.

“FOI AQUELE PRETINHO ALI, O CRIOULINHO, PEGA, PEGA!”*

por João Luiz Albuquerque, da Revista Placar, 1978

(Foto: Nana Moraes)

Foi em 1966, no verão. Mês de dezembro, pouco antes daquele temporal que derrubou metade do Rio de Janeiro. Eu trabalhava como cartola expert em soccer do New York Generals, da liga pirata do futebol dos Estados Unidos, o pai do Cosmos. Estava no Brasil para contratar jogadores, no melhor estilo do José da Gama, depois de ter levado, entre cinco outros, do Boca Juniors, o Luis Menotti, hoje técnico da seleção argentina.

Acho que foi o Didi que me levou à casa do Marinho Rodrigues, o técnico, ali no final do Leblon. A gente ia ter uma reunião para escolher uns dois ou três bons atacantes, um deles negro, pois se os home em New York não sabiam a diferença entre banheira e bidê, entendiam paca de marketing: queriam um artilheiro negro para tentar interessar o Harlem em soccer.

Como os clubes brasileiros tinham medo dos meus dólares piratas por causa de uma possível eliminação vinda lá da FIFA, a lista de nomes discutida na casa do Marinho era composta de craques que ficavam ali pela calçada da Rio Branco, em frente ao Cineac – era ali a antiga sede da Federação – na esperança de conseguir um contratinho de colchão de crina, canja de galinha e vales. Aí o Marinho me falou:

– Por que você não leva o meu filho? Ele tem 14 anos e joga num time na Venezuela de onde fui técnico. O garoto é bom de bola.

Olhei para o Didi pedindo ajuda, mas ele estava com cara de dia de treino matinal: fria, impassível, aquele olhar de ficar vendo a chaminé do navio pintar primeiro no horizonte. Pensei, poxa, logo o Marinho, um cara tão legal vir com esta conversa de cerca-lourenço querendo empurrar o filho. De 14 anos. Jogando num time da Venezuela! Filho de bom jogador nunca virava craque. O Marinho deve ter lido minha cara.

– Não é porque ele é meu filho, não. Ele tem um futebol para chegar à seleção. Vai ser um dos maiores jogadores do mundo. Você pega ele no caminho. Eu garanto.

Desconversei, acabei contratando o Adilson, irmão da Alaíde Costa. O nome do filho do Marinho que achei que ele queria me empurrar?

Paulo Cézar Lima.

(Foto: Reprodução)

Muitos anos depois ficamos bons amigos e não foi nem uma nem duas vezes que ele me gozou por causa desta minha bobeada. Da última vez em que jogou na seleção, há um ano atrás, tivemos uma longa conversa num banco descascado daquelas cavernosas e desagradáveis entranhas de São Januário. Paulo Cézar, naquela sua enorme sinceridade que poucos enxergam, foi lá no fundo de sua infância de menino pobre – põe pobreza nisso – buscar as razões da sua guerra particular contra tudo e quase todos. Sua carência afetiva é tão grande quanto seu futebol. Boto o cassete no gravador e deixo a fita rolar.

– Sei que tenho um temperamento muito difícil, estou sempre com a guarda alta, pronto a reagir ao primeiro bom dia, numa atitude de autodefesa exagerada. Eu fui muito bem educado por meus pais. Tenho consciência disso e acho que esta é uma das minhas maiores qualidades. Mas os outros pensam diferente, me provocam, me chamam de mal educado. Perdia a cabeça, dava o troco, revidava. São marcas muito profundas, são feridas não cicatrizadas que trago dentro de mim desde a infância. Quando criança, morava com a minha mãe numa vila em Botafogo, uma vila de pobre. Pertinho dali tinha outra vila, uma vila classe média. Era amigo dos garotos daquela vila vizinha que sempre me convidavam para jogar futebol porque o meu era muito melhor do que e o deles. Quando a bola chutada por um deles, aquele chute mal dado que sai torto, quebrava uma vidraça, já sabia que vinha ofensa pra cima de mim. Sempre saía alguém da casa atingida aos gritos de foi aquele pretinho ali, foi o crioulinho!!! Isso vai marcando a gente. Pobre sempre arranja um dinheirinho pra ter seu rádio, por mais que radinho que seja. Mas lá em casa, minha mãe não tinha nem dinheiro para isso. Já imaginou, não ter dinheiro nem para aquele que só pega estática?

– E eu, garoto, sem entender estas coisas e, ainda por cima, viciado em televisão. Seis da tarde e eu todo entusiasmado para ver o Zorro e o Falcão Negro, principalmente o Falcão Negro. Pedia, implorava aos meus amigos ricos que me convidassem para ver televisão. Como tinha muitos garotos nos rachas, eu pedia hoje a um, amanhã a outro, para não dar tanto na vista. Na minha inocência, eu achava estar naquela de não atrapalhar muito a vida na casa de ninguém. Às vezes deixavam, aceitavam meu pedido, outras até me convidavam. Eu não estava pedindo, afinal, nada de extraordinário, nada do outro mundo. Queria apenas ver televisão. Pois bem, você sabe que, muitas vezes, depois de ter acertado a ida à casa de um deles, durante a pelada de depois do almoço, eu chegava na porta da casa, chamava, ô fulano, ô fulano, ele vinha porta ou na janela e, sem jeito, muito sem jeito, me dizia: hoje não vai dar para você para você ver televisão aqui em casa. Mamãe disse que vem visita e ela prefere que você não esteja na sala quando elas chegarem. Quer dizer, tinha vergonha de ter um menino preto e pobre, ali, sentado no chão, juto com o filho, vendo televisão.

(Foto: Reprodução)

– São coisas que você nunca mais se esquece. E como marca. Bem menino, ainda, entendi que ser pobre, duro, negro, fazia diferença. Só era alguém, gente, na hora que iam me buscar em casa para ganhar o jogo para eles. Sofria demais por isso, sofro até hoje. Minha única arma de defesa passou a ser o futebol. E a de ataque, a agressividade. Não se deve, não admito que se trate mal uma criança. E não deve existir diferença entre rico e pobre, entre preto e branco. Tive uma infância dura, sofrida, pobre, mas sadia e maravilhosa. Tive todas as oportunidades para me tornar um marginal, mas não me perdi nem me perverti. Já me aconselharam a fazer análise pra resolver meus grilos, mas prefiro tentar superar tudo isso por mim mesmo. Como sou um cara muito difícil e fechado, seria quase impossível me abrir, mesmo para um analista.

*Box de João Luiz Albuquerque originalmente publicado na entrevista concedida por Paulo Cézar Caju para a revista Placar, edição de 7 a 13 de abril de 1978.

AS ÁGUAS DO MARACA

por Helio Brasil

16 de julho de 1950, Estádio do Maracanã (o tão carioca Maraca), Rio de Janeiro, decisão da Copa do Mundo de Futebol: a Seleção Brasileira, plena de talentos, favorita dos aficionados, é derrotada pela seleção uruguaia, pelo placar de dois a um. Bastaria o empate para que o Brasil se sagrasse campeão do mundo, porém…

Ah, se suas margens falassem… os estreitos lábios lodosos muito diriam do choro ali derramado no pior ano do mais fosco julho de nossas torcedoras vidas. E naquelas margens, mergulharam as cusparadas que não atingiram Ghigghiae as obdúlias garras. Ah, Maraca, ah Maracanã, fiapo de rio (risível ao lado dos amazônicos e iguaçudosfranciscos) a tangenciar o colosso dos colossos e a nossa (até então, orgulhosa) alma no templo da deusa-bola e do deus-demônio chamado craque. No trágico dia, os noventa minutos parcelados na decisão mundial: entrada de esperança, prestações de angústia, breve cota de euforia ao quebrar-se o gelo (é gol!) no calor de friaça (gol! gol!) após quase sessenta minutos de vergonhoso zero, no placar de zero (onde estás goleada?), pois para quem almeja vencer, chegar junto é derrota. Juntas, morrem na grama as prometidas fintas do mestre, as arrancadas do queixada; não funcionam as finas canelas que não mais detonam balaços. Quem os ignorou? Mas quem, quem o faria? Máspoli y sus muchachos. E o grande anel foi emudecido como já nos engasgara o gol de empate e nos calaram os pés de Ghigghia. O que restou de nossas miseráveis almas de náufragos, acusando goleiros e zagueiros, em vão culpados e execrados? Pobres, batidos por destino tão macanudo e adversários que, por todos os deuses ungidos, chamados serão, sempre, “maracanudos”?

(Foto: Reprodução)

E o indiferente rio vindo da serra, seguiu, carregando na torrente lágrimas, insultos e, em pedaços, as auriverdes esperanças afinal cuspidas e assoreadas na cintilante baía com fria e incrédula palidez. Hão de passar, passaram e passam as águas do maraca, sem que se lave o lodo da derrota preso na concreta garganta que jamais viu desnuda a tão sonhada glória.

(Foto: Reprodução)

Restou-nos cruzar atlânticos e cordilheiras e nas nórdicas paragens devolver humilhações, fazer tombar a arrogância. Deixar escravos, por fim, bola e mundo com os insolentes lençóis de um imberbe negrinho, peitar o mundo com a couraça pernambucana, secar as lágrimas nas folhas secas de um príncipe negro e, hosanas, garrinchar e garrinchar adversários, deixá-los torcidos na grama, provando a cal que assinala e desenha o verde campo de gloriosas pelejas.