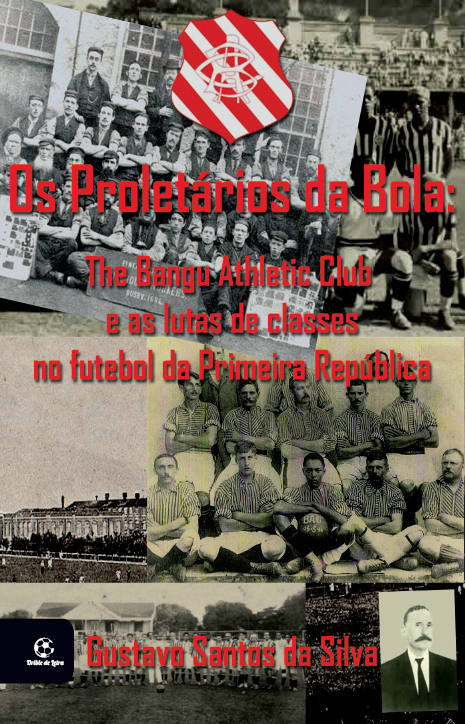

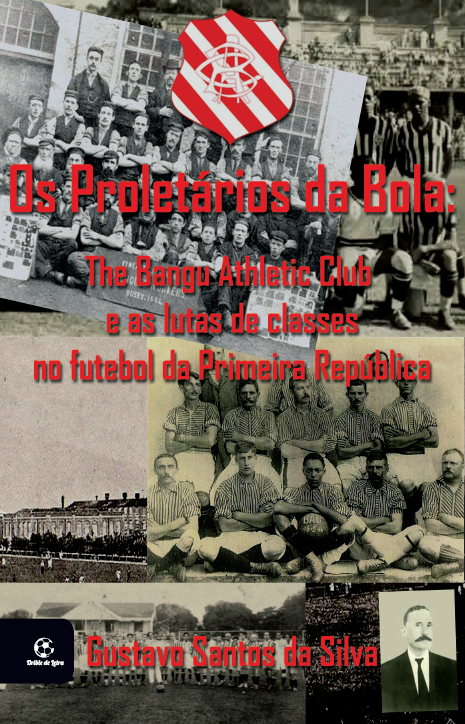

OS PROLETÁRIOS DA BOLA

por Igor Serrano

O futebol como conhecemos hoje em dia tem seu cerne na Inglaterra no ano de 1863 com a fundação da Football Association e o estabelecimento das regras do esporte. Embora a entidade tenha sido fundada por membros da elite inglesa, o futebol inglês rapidamente se tornou um esporte de massa, principalmente das muitas fábricas e operários.

No Brasil, por sua vez, a religião pagã (como diria Eduardo Galeano) foi trazida graças a alguns jovens da aristocracia que foram enviados para estudar na Europa e ao regressar trouxeram livros de regras, bolas e demais equipamentos para a prática.

O que poderia ser uma importante ferramenta de integração de classes sociais em um país recém-liberto da escravidão e com pouco tempo de República instaurada, na verdade foi transformado em instrumento de segregação das camadas populares, de exaltação à elite e fomento ao racismo.

Ao confrontarem este panorama, alguns clubes tiveram grande destaque na história do futebol brasileiro. Um deles ficaria marcado para sempre, inclusive, por ser o responsável por escalar o primeiro jogador negro do futebol brasileiro: Francisco Carregal, em 1905. O nome da equipe? The Bangu Athletic Club!

Mas tal fato histórico nunca teria acontecido se não fosse o entusiasmo de Thomas Donahoe, escocês, um dos funcionários da Fábrica Bangu (localizada na então zona rural da Freguesia de Campo Grande) para fomentar a prática do futebol nos arredores fabris. Em 1904, com a autorização da Direção, foi fundado o Bangu A.C. a partir dos trabalhadores da citada indústria têxtil, prática muito comum na Europa, em especial na Grã-Bretanha, de onde vieram Donahoe e mais vinte e um ingleses.

Todo este panorama, em especial o pioneirismo da escalação de Carregal e a fundação de um clube operário em uma época de futebol dominado pela elite carioca, é contado em “Os Proletários da Bola: The Bangu Athletic Club e as lutas de classes no futebol da Primeira República (1894-1933)” de Gustavo Santos, que será lançado na próxima sexta-feira às 19h no Rio de Janeiro (Bistrô Multifoco: Av. Mem de Sá 126 – Lapa) pela Editora Multifoco (Selo Drible de Letra).

Indagado sobre a motivação para escrever a obra, o autor declarou:

“Considero que toda pesquisa histórica nasce de uma preocupação do presente, uma História de fato como ciência, não como literatura ou romance deve ter uma preocupação de um problema social em que vai se buscar elucidar tais problemas através de elementos do passado. É como se estivessem estudando elementos embrionários de um determinado corpo que se formou ao longo do tempo, e estudando esses elementos germinais permite-nos entender melhor o por quê tal corpo se configurou de tal forma, assim como os elementos do presente e do distanciamento histórico permitem elucidar fenômenos mais nebulosos da História.

Partindo dessa premissa, três fatores me levaram a essa pesquisa. O primeiro foi a inauguração do monumento a Thomas Donohoe no Shopping Bangu (antiga Fábrica Bangu), pois sempre me incomodou essa perspectiva da introdução do futebol no Brasil através dos impulsos pioneiros, de homens a frente de seu tempo que edificaram o futebolà partir “do nada” nessas sociedade, seja com Charles Miller, Oscar Cox ou mesmo Donohoe. O segundo problema consistiu na carência que verifiquei de uma abordagem marxista à história social do futebol brasileiro, pois há interpretações pelas mais diversas vias, mas nenhuma praticamente que busque compreender o futebol dentro de um contexto mais amplo da economia e do desenvolvimento da sociedade. A terceira questão foi dar uma pequena contribuição para estimular esse sentimento das raízes operárias à torcida do Bangu, contribuindo no sentido do torcedor entender um pouco mais o que moldou a identidade de seu clube, isso num contexto atual em que os diversos aspectos do futebol foram plenamente dominados pela lógica mercadológica, inclusive o ato de torcer que se esvai os ritos e símbolos, e fica apenas o consumo. A figura do consumidor substituiu o torcedor. Assim uma compreensão histórica da formação social do futebol contribui de alguma forma a analisar criticamente os problemas a que chegaram o futebol de hoje.

Falando da pesquisa em si, ela consistiu em buscar que elementos históricos permitiram que nascesse um clube como o Bangu numa conjuntura em que o futebol era um monopólios das elites, um clube operário, localizado numa Fábrica praticamente isolada do resto da cidade, e que ainda aceitava negros, poucos anos após a abolição da escravidão no país.

Para isso eu compreendi em que constituir apenas uma narrativa de micro-história do clube do Bangu durante o período seria insuficiente, então busquei compreender o Bangu num contexto mais amplo, abarcando a ligação da inserção do futebol na sociedade brasileira através penetração dos capitais ingleses no país (sendo a Inglaterra o pai do futebol com regras unificadas). Em uma conjuntura em que o Brasil saia das relações de produções escravistas para relações assalariadas e passava a formar seu capitalismo de estilo sui generis, um capitalismo dependente ao centro do imperialismo (Inglaterra, e posteriormente pós a Segunda Guerra, os EUA). Assim busquei entender o futebol sendo inserido no Brasil como um reflexo dessa lógica econômica, e a partir daí fui reduzindo a escala de observação, onde podia notar aspectos como: Que conteúdos ideológicos estavam sendo inseridos na disseminação da prática aqui no país, ou entender melhor a composição da classe operária pluri-nacional de Bangu, e depois dessa análise contextual fui fazendo propriamente estudos de caso, observando como o futebol durante todo aquele período foi um centro de eferverscência de lutas políticas e de organização de classe, tanto para a classe operária como no caso do Bangu, como no caso dos clubes das elites, em que almejavam que o futebol fosse um meio de distinção, onde se desenvolveram embates entre esses dois meios distintos, à qual qualifico como uma luta de classes.

Depois desse segundo movimento pude retornar a escala macro, e pensar o futebol como imagem-síntese da sociedade contemporânea“.

Imperdível para todos os amantes do futebol!

SÉRIE ‘TIME DOS SONHOS’: ‘HONRANDO AS CORES DO BRASIL DE NOSSA GENTE’

por André Felipe de Lima

A série “Time dos sonhos”, um projeto oriundo da enciclopédia “Ídolos – Dicionário dos craques”, apresenta, nesta terceira edição, o maior Botafogo de todos os tempos. Montar um esquadrão alvinegro, percorrendo mais de 100 anos de uma gloriosa história recheada de craques inesquecíveis, é, no mínimo, um risco de “lesa-pátria”. Mas nossa odisseia pela história dos principais heróis botafoguenses nos permite a arrogante (porém pertinente) escalação. Vamos lá, então. No gol, é ele: Manga (1959 a 1968). O grande Manguita. Não há como discordar que o arqueiro foi o maior que o Botafogo já teve. Em nove anos de clube, conquistou quatro vezes o Campeonato Carioca, em 1961, 1962, 1967 e 1968. Foi também campeão da Taça Brasil, em 1968, e do Torneio Rio-São Paulo, em 1962, 1964 e 1966. Manga integrou aquele que é, até hoje, o melhor time montado pelo Botafogo. “Em 1959, o João Saldanha foi ao Recife, onde eu jogava pelo Sport, e me levou para o Botafogo, quando eu tinha 21 anos. Lá joguei dez anos, participando de conquistas históricas. Serei Botafogo até morrer”, disse ao repórter Rogério Daflon, em 2008. O mesmo Saldanha, que completaria 100 anos no último dia 3 de julho, acusara Manga de ter feito corpo mole em um jogo contra o Bangu, na final do Campeonato Carioca, de 1967. Indignado com o que acreditava ser verdade, o João “Sem medo” correu atrás do goleiro, com arma em punho, e disparou o balaço. Manga escapou por pouco. “Fiquei muito chateado, porque sempre atuei em campo com a maior seriedade, e o Botafogo venceu aquela decisão por 2 a 1. Quando vi o Saldanha armado no Mourisco, atirando em mim, resolvi correr. Daquela forma, não havia como enfrentá-lo. Um mês depois, fizemos as pazes e ficou tudo bem”.

Manga (Foto: Severino Silva)

As mãos, com os dedos todos tortos, dimensionam o empenho de Manga no arco alvinegro e nos de outros grandes clubes brasileiros, como Sport, Inter, Coritiba e Grêmio. Modesto, costuma dizer que apenas procurou “fazer o melhor” pelo Botafogo e que cabe aos jornalistas dizerem se foi ele ou não o melhor goleiro da história do Botafogo. Concluímos que sim, Manga.

Mas seríamos injustos com a história do Fogão se omitíssemos outros grandes arqueiros que passaram por General Severiano, ou mesmo por Marechal Hermes, no momento mais triste do Botafogo. O niteroiense Victor Corrêa Gonçalves, o Victor (1929 a 1934 e 1934 a 1935), foi, talvez, o primeiro grande goleiro a verdadeiramente brilhar pelo Glorioso. Um genuíno paredão do time que conquistou os Campeonatos Cariocas de 1932 (competição em que permaneceu 15 rodadas sem sofrer gols), 1933 e 1934. Ficou até 1935 no clube, mas não chegou a defendê-lo na campanha do “tetra”, naquele mesmo ano. Uma contusão em fevereiro, durante uma peleja contra o River Plate, determinou o fim prematuro da carreira do goleiro. Apelidado de “Gatinho”, Victor, diziam, entrava em campo sob a regência etílica de uma boa dose de cachaça para, justificava aos cronistas, encorajá-lo em campo. Parece que dava certo. Mas Victor não teve vida fácil no arco do Fogão. Teve de conviver com dois fortíssimos adversários na posição: Germano Boettcher Sobrinho (1928 a 1935), que esteve na Copa do Mundo de 1934, e Roberto Gomes Pedrosa (1930 e 1934), que jogou pouco pelo Botafogo, mas o suficiente para que fosse lembrado para o gol da seleção brasileira, junto com Germano, na Copa de 34. Aliás, o elenco do Brasil naquele mundial, marcado pela rixa entre cariocas e paulistas, contou com oito jogadores alvinegros.

Logo após Victor deixar os gramados e Germano e Pedrosa buscarem outros rumos para suas carreiras, o Botafogo acolheu um rapaz baixinho e muito magro para vestir a camisa número um. Chamava-se Aymoré Moreira (1936 a 1946), irmão do renomado treinador Zezé Moreira. Apesar da baixa estatura, voava na bola como poucos. Outras feras no gol do Botafogo foram Ary Nogueira César (1942 a 1950), egresso do Coritiba, onde foi ídolo, Osvaldo Baliza (1944 a 1953), que fechou o gol alvinegro no antológico título carioca de 1948, Cao (1965 a 1974), o que ocupou a vaga de Manga, em 1968, Paulo Sérgio (1980 a 1984), terceiro goleiro da seleção na Copa de 82, Wagner (1983 a 2002) e Jefferson (2003 a 2005 e 2009 até hoje), que, para muitos, é o segundo melhor goleiro da história do Fogão, simplesmente pelo arrojo, classe e longo histórico que construiu no clube.

Na lateral-direita, o nome é Carlos Alberto Torres (1971). Bastou apenas um ano no Botafogo para se consagrar, mesmo sem conquistar sequer um título com a camisa alvinegra. Chegou a General Severiano com a fama de capitão do escrete tricampeão mundial, em 1970, no México. Era o “Capita”, afinal.

Morto em outubro de 2016, Carlos Alberto deixou dúvidas entre tricolores, santistas e alvinegros. Para qual time o ídolo torcia, silenciosamente, desde a meninice? Não há o que questionar. O Capita foi o melhor lateral-direito da história dos três clubes. E também não pairam dúvidas sobre a paixão que nutria pelo Botafogo, seu verdadeiro clube do coração. Fato devidamente confirmado pelos mais íntimos amigos do craque. Até o último momento, foi um apaixonado botafoguense. Sempre lamentou a derrota (1 a 0), para o Fluminense, na polêmica final do Campeonato Carioca de 1971. O zagueiro Sebastião Leônidas (1966 a 1971), que também figura nesse timaço e sobre quem falaremos mais adiante, recordou a angústia do Capita naquele domingo, no Maracanã: “Ele saiu contundido após um choque com Marco Antônio e viu, do banco, o ponta-esquerda Lula correr pelo setor que deveria ser o dele e marcar, no último minuto, o gol da nossa desgraça.”

Até Carlos Alberto eternizar-se como o maior lateral-direito botafoguense, houve outro grande jogador na posição: Zezé Procópio (1938 a 1942), que, antes de se destacar no futebol carioca, foi campeão em Minas Gerais, pelo Villa Nova e pelo Atlético. No ano em que chegou ao Botafogo, foi titular da seleção brasileira terceira colocada na Copa do Mundo de 1938, mas deixou uma marca desagradável naquela competição: Zezé Procópio foi o primeiro jogador brasileiro a ser expulso em um Mundial, após dar um pontapé em Nejedly, no empate em 1 a 1 com a antiga Tchecoslováquia.

Outro lateral que brilhou na direita foi Cacá (1958 a 1964), morto recentemente. Além de bom de bola, o ídolo foi líder dentro e fora dos campos. Uma impetuosidade – igualmente a Carlos Alberto Torres – devidamente reconhecida pelas torcidas do Fluminense e do Botafogo. Na década de 1970, despontou outro grande nome na direita: Perivaldo (1977 a 1982), o “Peri da Pituba”, como os saudosos e queridos locutores Jorge Cury e Waldir Amaral. Perivaldo chegou ao Botafogo com a pecha de ídolo do Bahia. Não decepcionou, e caiu nas graças da torcida e do técnico Telê Santana, da seleção brasileira, que convocou o lateral para alguns jogos do escrete canarinho. O fato é que Perivaldo, após abandonar os gramados, sumiu do noticiário. Quase três décadas depois, a reportagem do programa “Fantástico”, da TV Globo, localizou Perivaldo em Lisboa. Outrora ídolo, o craque tornou-se morador de rua na capital portuguesa. Logo após Perivaldo deixar o Fogão, em 1982, surgiu no clube outra revelação na lateral-direita: Josimar (1982 a 1989), um marcador que avançava com impetuosidade pelo lado do campo. O estilo ousado fez de Josimar uma das figuras mais emblemáticas da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986, no México. Josimar, além de gol espetacular, foi um dos poucos jogadores daquele escrete que mereceram elogios após a eliminação diante da França. Fora dos gramados, Josimar teve alguns percalços. Foi preso sob a acusação de que estaria portando drogas. O que nega, até hoje, veemente. Mas Josimar foi, e aqui não cabe oposição, um dos mais empolgantes lateral destros da história alvinegra.

A zaga histórica do idílico Botafogo dos sonhos continua com o argentino Basso (1950 a 1951), que defendeu o clube em poucos jogos. Não chegou nem a 20 partidas, entre setembro de 1950 e janeiro do ano seguinte. Mas foi o suficiente para fazer dele, como muitos cronistas botafoguenses do passado reconhecem, o melhor zagueiro central que já defendeu o Glorioso. O saudoso e querido cronista Luís Mendes o definia como aquele zagueiro “louro, de técnica refinada e que jogava como o Domingos da Guia”. Muitos por aqui ignoram quem foi Basso, e Mendes não exagerou na comparação com Domingos. O craque argentino é considerado um dos maiores jogadores da história do tradicionalíssimo San Lorenzo de Almagro e um os melhores defensores argentinos em todos os tempos. Se Basso aportou em General Severiano, foi graças ao empenho, inicialmente, do famoso repórter (e torcedor do alvinegro, claro) Geraldo Romualdo da Silva, do Jornal dos Sports, que disse a Basso que deveria jogar pelo Botafogo, e, em seguida, do próprio Luís Mendes, que apresentou o craque argentino ao presidente do clube, Adhemar Bebianno. Foi paixão à primeira vista.

Mas outros bons jogadores pintaram no miolo da zaga alvinegra: Nariz (1934 e 1941), que esteve na Copa do Mundo de 1938; Gérson dos Santos (1945 a 1956), que formou zaga com Nilton Santos no título de 1948, e Brito (1970 a 1971, 1973 e 1974), o xerife da seleção na Copa de 70.

Para formar dupla com Basso, escalamos outro clássico zagueiro: Sebastião Leônidas, um camarada incapaz de chutar a bola a esmo. Ela sempre tinha endereço certo: os pés de algum companheiro rumo ao campo adversário. Leônidas brilhou, primeiramente, no América e depois migrou para o Botafogo. Esteve cotado para ir à Copa de 70, mas uma lesão o tirou de cena. A “Selefogo” de 1968, com Gérson, Roberto Miranda e Jairzinho, teve Leônidas como um dos seus principais craques.

Uma das predileções de Leônidas era derrotar o Flamengo. O zagueiro esteve em campo na goleada de 6 a 0 imposta ao Flamengo, no dia 15 de novembro de 1972, data em que o rubro-negro festejava 77 anos de existência. Por conta do clássico, o zagueiro, em um assomo de sinceridade, traduziu em palavras o mesmo estilo clássico com que tratava a bola. Simplesmente insinuante e mordaz: “O Botafogo é um time de alma moleque e eu me incluo entre os que adoram ver a torcida (do Flamengo) aos prantos. Dá uma extraordinária sensação de bem-estar, porque derrotar o Flamengo é calar toda a cidade.”

Escalaria para a “reserva” de Sebastião Leônidas o grande Gonçalves (1989 a 1990, 1995 a 1997 e 1998). O zagueiro foi a alma do Botafogo campeão brasileiro, em 1995.

A zaga ficará completa com a “Enciclopédia” Nilton Santos (1948 a 1964). Jamais houve (ou haverá) um lateral-esquerdo como ele. Nos corações dos botafoguenses, Nilton Santos é intocável, um gênio que vestiu apenas duas camisas em toda a vida: a do Botafogo e a da seleção brasileira. Comovia o amor que nutria pelo Glorioso. Emocionava a forma como falava do clube. Não… realmente não há como escolher outro jogador para escalar na lateral canhota do Botafogo dos sonhos.

Mas o clube teve outros bons jogadores que atuaram pela linha esquerda da defesa. Heitor Canalli (1929 a 1933 e 1935 a 1940) foi um deles. Com o Fogão, conquistou o Campeonato Carioca em 1930, 1932 e 1933. Perambulou pela Itália, onde defendeu o Torino, sem sucesso. Voltou ao Alvinegro, em 1935, e foi, novamente, campeão carioca. Juvenal (1946 a 1957), campeão em 1948, quando Nilton Santos ainda jogava como zagueiro, foi outro excelente lateral-esquerdo. Teve também o Rildo (1961 a 1966), brilhante na década de 1960 e também ídolo no Santos. O último grande lateral-esquerdo do Botafogo foi Marinho Chagas (1972 a 1976). Um jogadoraço.

Armar o meio de campo do maior Botafogo que desejaríamos ver, sem tempo, sem relógio, não é tão simples assim. O que tem de craque de bola não está no gibi. Tivemos de remanejar um deles, que jogava um pouco mais avançado, para a posição de centromédio ou volante, como queiram. Esse cara é o Gérson (1963 a 1969), o “Canhotinha de ouro” da Copa do Mundo de 1970 e da “Selefogo”, de 1968. Ao contrário do Capita, que foi ídolo do Fluminense e curtia mais reservadamente a paixão pelo Fogão, Gérson é torcedor loquaz do Tricolor, porém ídolo inconteste do Glorioso. Desde que começou, no Flamengo, e depois brilhou intensamente na Seleção, no Botafogo, no São Paulo e no Fluminense, “Canhotinha” falava em alto e bom som que o Fluminense era o time para o qual torcia. Mas, defendendo o Botafogo, e sobre isso não tenho dúvida, Gérson foi muito mais craque. Muito mais ídolo, inclusive. Por isso, encontramos uma forma de fazer dele o par perfeito de Didi (1956 a 1959, 1960 a 1962, 1964 a 1965) nessa meia cancha memorável. Mas o Botafogo, ao longo dos seus mais de 100 anos, vibrou com grandes volantes. Listamos quatro deles: Martim Silveira (1929 a 1933 e 1934 a 1940), titular na Copa do Mundo de 1938; Ávila (1947 a 1952), ídolo eterno do Internacional e ícone da conquista do Campeonato Carioca de 1948; Pampolini (1955 a 1962), o escudeiro de Didi nos timaços que o Fogão montou no final dos anos de 1950 e começo de 60; Alemão (1982 a 1986), que sofreu com a escassez de título para o Botafogo e o período de dureza do clube, quando o futebol alvinegro foi transferido para Marechal Hermes, e, por fim, o holandês Seedorff (2012 a 2014), cuja passagem pelo Botafogo foi sensacional.

De Gérson para Didi, a bola rola fácil, macia, e formamos aquele que seria o melhor meio de campo em qualquer clube. Eleito o melhor jogador da Copa de 1958, Didi, cuja ótima biografia é assinada pelo jornalista Péris Ribeiro, recebeu da imprensa europeia o justo e carinhoso apelido de Mr. Football (Senhor Futebol). Nelson Rodrigues o chamava de “Príncipe Etíope do Rancho” tal a elegância com que desfilava nos gramados.

Didi, igualmente a Carlos Alberto Torres e Gérson, é outro exemplo de ídolo alvinegro e tricolor. Pelo Fluminense, foi ele a estrela do time campeão da Copa Rio, de 1952, uma espécie de “Mundial Interclubes”, realizada no Brasil. Mas foi no Botafogo em que atingiu o ápice. Foi jogando pelo Glorioso que inventou a “folha seca”, um chute que, de forma incrível, fazia a bola mudar a trajetória rumo ao gol dos pobres e incautos goleiros adversários. “Quem corre é a bola”, dizia, sabiamente, o mestre. E, sob essa filosofia, Didi comandou o meio de campo do Botafogo e da seleção bicampeã mundial, em 1958 e 62.

Outros dois meias armadores encantaram a torcida alvinegra. Geninho (1940 a 1954) e Afonsinho (1966 a 1970). O primeiro foi ídolo no futebol mineiro. Para muitos, o melhor jogador de Minas Gerais no final dos anos de 1930. Jogava tanta bola que passaram a chamá-lo de “O arquiteto”. Certa vez, um repórter da antiga revista Esporte Ilustrado questionou-o sobre o porquê de a diretoria do Botafogo relutar na concessão do passe livre. Ele humildemente respondeu, porém com um coração alvinegro latente e comovente, o seguinte:

“Para quem tem onze anos de clube, como eu, não adianta pensar nessas coisas. Com ´passe’ ou sem ‘passe’, estou amarrado. Estou preso pelo coração”. Enquanto o romântico Geninho pouco se importava com as questões do “passe livre”, o outro meia-armador histórico do Fogão, Afonsinho, pensava diferente. Foi ele o ícone da luta do jogador brasileiro pelo passe livre, e mais: fez isso durante o período mais acirrado da ditadura militar no Brasil, entre 1970 e 1974. No campo, Afonsinho incomodava os adversários pelo toque refinado e maestria com que tratava a bola. Fora dos gramados, os incomodados eram cartolas subservientes ao governo ditador e treinadores que não curtiam a ousadia do craque, um deles, Zagallo. Tornou-se notória a birra do “Velho Lobo” com Afonsinho, ora pelos vastíssimos cabelo e barba que o jogador ostentava, ora pela ideologia libertária que pregava. Ou mesmo as duas coisas juntas.

Para completar essa “meiúca” espetacular, o nosso camisa “10” é Heleno de Freitas (1939 a 1948). Seria “9”, mas decidimos escalá-lo como ponta de lança. Não há como “barrar” Heleno no “Botafogo dos sonhos”. Acho, até, que nenhum treinador em sã consciência ousaria fazê-lo. Primeiro, porque Heleno foi o jogador mais “casca-grossa” que existiu. O chamado “gênio genioso”, como a ele se referia o jornalista e radialista Luís Mendes, não aceitava a reserva, de forma alguma. Heleno tem uma das biografias mais singulares da história dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Sua trajetória foi soberbamente narrada pelo jornalista Marcos Eduardo Neves. Leitura obrigatória para quem ainda acredita que o mundo do futebol é idílico. Talvez, somente Nilton Santos “rivalize” com Heleno pelo posto de ídolo que mais amou o Botafogo

Outros grandes pontas de lança de ofício se destacaram com a “10”: Pirillo (1948 a 1952), um camarada que mantém até hoje, mas jogando pelo Flamengo, o recorde de gols em campeonatos cariocas; Paulo Cézar Caju (1967 a 1972 e 1977 a 1978), que foi simplesmente um gênio com a bola nos pés e, certamente, o mais versátil craque que o Botafogo já teve, e Mendonça (1975 a 1982), um camisa “10” clássico, estupendo, mas que, igualmente ao Heleno, jamais levantou, profissionalmente, troféus vestindo a camisa alvinegra. Coisas que, definitivamente, só acontecem ao Botafogo.

Hora de montarmos o nosso ataque, sob o bom e saudoso “1-4-3-3”. Para a ponta-direita, uma unanimidade: Garrincha (1953 a 1965), e não se fala mais nisso. Mané dispensa apresentações, delongas ou “mais-mais”. Praticamente tudo já foi muito bem escrito sobre ele pelo Ruy Castro, na antológica biografia “Estrela Solitária: um Brasileiro Chamado Garrincha”. Este dublê de jornalista e cartunista, que assina estas pretensiosas letras sobre o Fogão, arriscou-se como documentarista, e conseguiu alguns bons depoimentos para o filme “Garrincha: Simplesmente passarinho”, ainda em edição. Há, ainda, boas histórias sobre Mané a serem contadas.

Nosso centroavante é o Quarentinha (1954 a 1964), maior artilheiro da história do Glorioso, com 313 gols. Sua história é contada no livro “Quarentinha: o artilheiro que não Sorria”, assinado pelo Rafael Casé e lançado pela Editora Livros de Futebol, do bravo botafoguense Cesar Oliveira, em 2008. Alvinegros de quatro costados, o jornalista Armando Nogueira era fã incondicional do centroavante, mas se surpreendia com a aparente frieza do craque em campo: “Quarentinha jamais celebrou um gol, fosse dele ou de quem fosse. Disparava um morteiro, via a rede estufar, dava as costas e tornava ao centro do campo, desanimado como se tivesse perdido o gol”. O artilheiro era assim, retraído, mas fenomenal. Impiedoso com os goleiros. O maior goleador que já vestiu a camisa alvinegra. Seria injusto, contudo, afirmarmos que houve apenas Quarentinha como grande goleador do Botafogo. A lista é extensa, com destaque para Carvalho Leite (1928 a 1941), Paulo Valentim (1956 a 1960), Amarildo (1958 a 1963), Roberto Miranda (1962 a 1971 e 1971 a 1972) e Túlio (1994 a 1996, 1998, 2000 e 2012).

Para finalizar a escalação dessa memorável “Selefogo”, deslocamos para a ponta-esquerda Jairzinho (1965 a 1974 e 1981), o “Furacão da Copa” de 70, permitindo a liberdade necessária para ele trocar de posição com Quarentinha, na linha de frente do ataque. Isso deixaria os adversários tontos. Jairzinho foi um atacante extraordinário e verdadeiramente apaixonado pelo Botafogo. Bastava o Gérson lançar a bola em profundidade para a corrida desenfreada de Jairzinho. Ninguém o parava. Mais um gol do Botafogo estava consumado. Na canhota, o Fogão teve verdadeiros craques: Mimi Sodré (1908 e 1916), Nilo Murtinho Braga (1919 a 1922 e 1927 a 1937), Patesko (1934 a 1940 e 1942 a 1943) e Zagallo (1958 a 1965). Mas, que todos me perdoem, Jairzinho tinha de entrar nesse time inesquecível. O maior Botafogo que o escalaríamos, se não existissem os relógios. Um Botafogo que, nos sonhos de todos os alvinegros, manterá sempre vivas as estrelas de uma constelação solidária ao amor que todo botafoguense nutre pelos seus heróis, em preto e branco. Um Botafogo de cinema, meus amigos, diria o centenário (e botafoguense) João Saldanha.

#Ídolos #DicionáriodosCraques #TimedosSonhos #BotafogoFR #Fogão#ÍdolosBotafoguenses

SAUDADES DO QUE NÃO VIVI

por Mateus Ribeiro

Qualquer ser humano que não tenha passado os últimos Séculos fora do Planeta Terra sabe que o futebol é um caminhão de emoções. Alegria, tristeza, frustração, decepção, agonia, euforia, e tudo mais que um torcedor possa sentir. É fato que algumas outras atividades e situações de nossa vida podem trazer tamanha carga emocional também, porém, apenas e tão somente o futebol consegue trazer o sentimento mais absurdo e inexplicável de todos: a saudade do que nunca se viveu.

Como um apaixonado, são vários os momentos que eu gostaria de ter vivenciado. Depois do gol de Basílio em 1977, talvez o momento que eu mais queria ter presenciado foi aquele fatídico 05 de julho de 1982. A Tragédia do Sarriá, que completa 35 anos exatamente hoje, foi meu maior trauma futebolístico durante alguns anos. Desde que me conheço por gente, sempre ouvi meus pais falando de um tal Paolo Rossi, sempre com os adjetivos mais carinhosos possíveis. De tanto ouvir meu pai falando de Cerezo, Falcão, Paolo Rossi, Sócrates, Sarriá, eu queria saber o que de tão estarrecedor aconteceu 03 anos, 03 meses e 28 dias antes do meu nascimento, e que mesmo assim, mexia demais comigo.

Certo dia tomei coragem e perguntei para Papai o motivo de 1982 ser um tabu tão grande. Ouvi que “depois de 1950, foi a derrota mais amarga do futebol brasileiro”. Não perguntei mais muita coisa, afinal, com oito anos de idade não conseguiria digerir nada de muito relevante. As coisas começaram a mudar de figura quando, durante a Copa de 1994, ouvi um parente falar que “se a Seleção de 82 não ganhou a Copa, não seria a de 94”. Ouvir aquilo me deixou extremamente nervoso. Afinal, se a Seleção de 1994 estava longe de ser aquelas coisas, pelo menos para este que vos escreve, aquele elenco era um verdadeiro apanhado de heróis, a Liga da Justiça Copeira. Além do que, tudo aquilo me despertou um questionamento: “Se o time de 94 pra mim é bom, imagino como é esse time de 82”. E desde aquele momento, decidi que seria questão de honra ver Romário, Dunga, Taffarel e sua turma vingarem as vítimas de Paolo Rossi.

Após o fim da Copa de 94, a euforia do título apagou um pouco dos questionamentos sobre a derrota tão falada na minha família e nos programas esportivos.

Depois da porrada de 1998, já estava mais velho, e mais preparado para sofrer. Sendo assim, resolvi por mim mesmo pesquisar sobre a Copa de 1982. Na época, Internet era um sonho distante. Comecei a me virar com livros, revistas e alguns VHS que contavam a triste historia daquele Mundial.

Descobri que a Seleção só tinha feras, todos comandados por um treinador de renome, o grandioso Telê Santana. Realmente, foi difícil entender como aquele esquadrão conseguiu perder uma Copa.

Munido de algumas informações, fui questionar meu pai (minha eterna referência futebolística) sobre a derrota por 3 a 2, e ouvi uma frase emblemática: “Não existe time invencível”. A frase entrou na minha cabeça de uma forma quase hipnótica. Depois de ouvir isso, comecei a analisar as coisas mais friamente.

A Copa de 2006, e todo o seu carnaval em cima do famigerado “quadrado mágico” me fez viver talvez aquilo que muita gente viveu em 1982: a sensação de que a taça estava garantida, e de que ninguém poderia parar o Brasil. Novamente, um time de azul apareceu no meio do caminho e acabou com os planos. Sem comparações, mas isso foi o mais próximo que vivi de 1982. Talvez com a diferença de que eu jamais acreditei naquela turma que o Parreira levou em 2006, enquanto em 1982, imagino que o país todo viveu um conto de fadas.

Aprendi que o brasileiro tem uma facilidade gigantesca em se empolgar. Seja com um time mágico, seja com um time ok que consegue resultados obrigatórios, como classificação para a Copa, Copa das Confederações e Copa América. Aprendi também que jamais deve se subestimar um adversário do porte da Itália. Independente da fase.

Mas tudo isso não importa. Posso tirar toda e qualquer conclusão. Queria estar vivo e assistindo ao jogo entre Brasil e Itália naquele 05 de julho de 1982. Gostaria de ter chorado, de ter ficado cheio de raiva, de ter xingado o Telê, o Cerezo. Queria ter a oportunidade de mandar o Paolo Rossi para o inferno, queria achar um culpado, queria falar que a arbitragem teve alguma culpa (mesmo que isso fosse mentira, pra um perdedor é ótimo usar isso como justificativa), queria chutar a tv, queria assistir aos programas esportivos da época. Dane-se que a Itália foi correta. Dane-se que o Brasil tinha falhas. Eu queria (e quero) voltar no tempo para poder viver aquele triste dia. Afinal, o futebol não é feito apenas de rosas, possui seus espinhos. E garanto que os espinhos daquele 05 de julho calejaram muita gente, que depois pode comer o filé 1994 e 2002, após roer o amargo osso em 1982.

Pode parecer loucura, mas sinto falta de ter passado alguma decepção com uma derrota da Seleção. Conforme mencionei acima, passei por algo similar em 1998, mas depois daquilo, nunca mais torci pelo time verde e amarelo. Não por causa da Copa em si, mas pelos personagens que começaram a frequentar as convocações, tudo o que envolve o time da CBF, enfim. Em 2002 já ligava para a Copa do Mundo tanto quanto ligo para o preço do petróleo. Já não fazia sentido sofrer por aquilo, e até hoje não perco um segundo sequer ouvindo Tite, Dunga, Scolari, ou quem quer que seja. Mas passo horas vendo o time de 1970, o de 1958, e até mesmo o time “perdedor” de 1982. E o de 1986 também. Afinal, sempre existe o que possa se aprender, mesmo nas derrotas.

E lá se vão 35 anos. Apesar de tantos anos, continuo com a mesma saudade do que nunca vivi. Continuo com a mesma tristeza por não ter ouvido meu pai falar do time de Telê com o mesmo sorriso no rosto que falava do time de Zagallo (e Saldanha). Porém, como não gosto de passar vontade, uma eu não vou deixar passar: VÁ PARA O INFERNO, PAOLO ROSSI.

E você, qual a saudade do que você nunca vivenciou? Conte pra nós!

AS MURALHAS DO SALÃO

por Sergio Pugliese

(Foto: Arquivo)

O ala Serginho, do Vila Isabel, driblou um, dois, três e chutou seco no canto, uma pintura! Tratado como lenda, o craque sabia que seu tirambaço tinha endereço certo. Os torcedores, inquietos, preparavam-se para comemorar o título, mas esqueceram-se de avisar ao adversário, então Wagner Firmino Rebelo Cardoso, considerado até hoje um dos três maiores goleiros de futebol de salão de todos os tempos, incorporou o homem-elástico e, num voo espetacular, evitou o gol com a ponta dos dedos. Milagre! O Maracanãzinho tremeu! A sequência de belas jogadas não cessava com tantas feras em quadra. Na época, o Vila ganhava tudo com Serginho, Adílson, Aécio, Ernesto Paulo e Cauby, o Bibi. O Mackenzie não ficava atrás e Fernando, Silvinho, Apio e Paulo Sergio abusavam do talento! Na final histórica, em 75, deu Mackenzie: 2 a 1.

– O Wagner era meio time, nunca vi nada parecido com ele – afirmou Carlinhos Tiroteio.

E se alguém tem moral e bagagem para opinar, ele é o cara! Só pelo Monte Sinai foi campeão brasileiro, em 81, e tri carioca, 79/80/81. Pelo Campeonato de Securitários, torneio concorrente ao Carioca, foi campeão pelo Bandeirantes, Capemi e Atlântica Boavista, e tri invicto pela seleção carioca dos securitários. Convidado pela equipe do A Pelada Como Ela É para eleger os melhores goleiros do final da década de 60 a 80, época de ouro do futebol de salão, ele ouviu vários amigos, atletas, torcedores e reuniu três de seus cinco eleitos numa festa no ginásio do Sindicato dos Securitários, no Engenho de Dentro. Fomos lá, claro! Conhecemos Wagner, 65 anos, o número 1 de Tiroteio, o ex-Bradesco Serginho Coelho, 46, segundo lugar, e Fernando Damasceno, 56, campeão carioca pelo Monte Sinai e vice pelo Vila e Cassino Bangú. Os outros dois votos foram para José Arthur, do Grajaú Country, o quarto lugar, e Miguel, do Imperial.

– Essa eleição vai dar polêmica, hein! – apimentou o craque Sérgio Sapo, carrasco de vários arqueiros e um dos convidados vips da festa.

– A escolha é minha! – reagiu Tiroteio.

Com um apelido desses quem iria contrariar? Mas, calma, o “Tiroteio” deve-se apenas ao fato de ter sido pavio curto em algumas fases da carreira, mas ele é amado e admirado por um Maracanã lotado. A festa estava concorrida e o reencontro entre os amigos foi emocionante. Na resenha, Tiroteio lembrou outra final espetacular vencida por Wagner: a decisão do Carioca, de 69, Grajaú Tênis 4 a 1 no São Cristóvão, em Figueira de Melo. O goleirão, cria do Grajaú, pegou até pensamento! Mas nem tudo são louros e sobre Mackenzie e Vila, em 75, o gigante Fernando Damasceno, não traz boas recordações. Vinha jogando, mas na decisão perdeu a vaga para o uruguaio Mundo Libre e, do banco, assistiu a vitória de Wagner, um de seus ídolos, além dos goleiros Hermes, do América, Mário Ricardo, da seleção brasileira, Mauro, do América, Batman, do Rocha Miranda, Serginho Aranha, do Vila, Manga, do Jacarepaguá, e Bidoni e Paulinho, do Carioca.

– Foi uma época de goleiros fantásticos – comentou Serginho Coelho, tricampeão mundial de clubes pelo Bradesco, entre outros tantos títulos.

Serginho Coelho foi lançado na arena dos leões por Carlinhos Tiroteio com apenas 15 anos de idade e não se intimidou. Na Taça Brasil, em 81, o teste de fogo! O Monte Sinai foi vencendo todos os clássicos até chegar a final, em Cuiabá, contra o poderoso Corinthians. Mas um time com Serginho, Cilo, Ney Pereira, Ricardo Rogério, Vevé, Trepinha, Jaiminho e Julio Nigri ia ter medo de quem? Final 3 a 0, gols de Vevé. O menino Serginho era uma realidade e choveram propostas, até mesmo para o time de campo do Atlético (MG). Ê, tempo bom! O presidente do Sindicato dos Securitários, Adolfo Lima, fã da turma se deliciava com as histórias. No momento da foto histórica, uma surpresa! Chegou Vevé!! Vevé é ídolo de toda uma geração e, assim com Serginho do Vila Isabel, tem status de lenda.

– Você tem que estar nessa foto, me garantiu muitos bichos! Venha! – determinou Tiroteio.

Vevé, 61 anos, integrou-se ao grupo e, sorrindo, ouviu Tiroteio lembrar a final do Carioca de 79, primeiro título importante da dupla. O Monte Sinai venceu com direito a golaço de Vevé, com lençol e tudo. Mário Ricardo, goleiro do Carioca, não conseguiu impedir. “Sorriam!”, pediu o fotógrafo. Wagner, Serginho Coelho, Fernando Damasceno, Carlinhos Tiroteio e Vevé esbanjaram sorriso. Tinham motivos para isso, pois construíram a história do futebol de salão, hoje tão modificado, mecânico e chamado futsal.

– Futsal parece nome de remédio para digestão!!! – detonou Tiroteio.

Quando ia disparar a metralhadora giratória, rapidamente foi acalmado pela turma do deixa disso. A rapaziada conhece o tamanho do pavio do homem, então, às gargalhadas, desviaram o assunto, voltaram aos anos dourados e saíram da quadra em direção ao bar abraçados ao mestre.

Oscar Bernardi

EM BUSCA DA CABEÇADA PERDIDA

texto: Marcelo Mendez | fotos e vídeo: Marcelo Ferreira | edição de vídeo: Daniel Planel

A história dessa entrevista começou no dia 05 de julho de 1982, aos 42 minutos de uma partida que começou ao meio dia no Brasil e que jamais acabará, pelo menos no coração de uma geração que por acaso é a minha.

Eram jogados 42 minutos do segundo tempo quando Éder bateu naquela bola do lado do campo e ela encontrou a cabeça de Oscar.

Resoluto, o dono da camisa 3 subiu, de olhos abertos, peito estufado e altivo, encheu a testa na bola e no pé da trave, Dino Zoff foi buscá-la. Foi o fim daquele jogo, daquele maldito 3×2 para a Itália. Começou ali o maior dos meus calvários, a minha maior desventura, em ver futebol e querer reencontrar aquele encanto que senti na Copa de 1982.

Sei que os tempos são outros.

O tempo passou e hoje não sou mais o menino que fui em 1982.

Me beijaram a boca algumas vezes, me fizeram poeta, me fiz Jornalista e entre tantas pautas, 35 anos depois daquela segunda-feira de 1982, fui até a casa de Oscar para bater um papo sobre sua carreira, sua vida, sua trajetória e claro, sobre 1982.

Hoje, seria fácil para mim se fosse apenas pra sofrer. Mas eu vi 1982…

Quem viu aquele time jogar sabe do que é a felicidade. Quem viu aquele time jogar, vai torcer pra sempre para a cabeçada de Oscar entrar, mesmo sabendo que isso não vai acontecer?

Não?

Bom… Assistam ao zagueirão em Museu da Pelada…