O ÍNDIO DA RUA BARIRI

por Victor Escobar

Olaria é um charmoso e agradável bairro do Rio de Janeiro que integra a conhecida Zona da Leopoldina junto com Penha, Bonsucesso, Manguinhos e Ramos – a qual, segundo alguns historiadores, é a mais antiga região da Zona Norte carioca.

Vem dessa região, inclusive, uma das maiores rivalidades do futebol carioca, protagonizada por Olaria Atlético Clube e Bonsucesso Futebol Clube, dois times centenários que há tempos não se enfrentam na divisão de elite do campeonato estadual, mas que ainda conseguem balançar com os moradores dos bairros que deram nome às equipes. Mas isso é assunto tão importante que só pode ser tratado num balcão de bar, com cerveja e jiló frito de testemunhas.

O bairro recebeu esse nome porque os senhores de engenho estabeleceram diversas olarias –“lugar onde são fabricados artigos de barro” – naquela região. Embora não tenha nada de indígena no nome e na história, Olaria é composta por um bom número de logradouros com nomes dessa origem, como Paranapanema, Jandu, Itajoa, Aimoré, Iriguati, Merendiba, Itaúna e algumas outras.

A rua mais famosa do bairro, inclusive, vem de origem indígena: a mitológica Rua Bariri, sede do já citado Olaria A. C.– última equipe defendida por Mané Garrincha, em 1972 – que, em tupi (e em rápida pesquisa no Google), significa “água agitada”.

Então, pela lógica, nada mais previsível do que um índio ser o mascote de um clube instalado numa rua com nome indígena, certo? Não, coisa nenhuma! Não passa de mera coincidência. Se essa fosse a história verdadeira, eu não estaria escrevendo essa crônica.

Pois bem, um simpático senhor – que, dentre outras qualidades, chega a ser o atual presidente – do clube me contou o porquê de um bravo e atlético (me desculpem pelo trocadilho) índio armado ser o mascote do time. E, por incrível que pareça, jurando de pés juntos, dedos cruzados e outras mandingas mais, trata-se de uma história real. Pelo menos me disseram que é real. E lá vai!

Mais ou menos nos anos 50, com a retomada da industrialização do Rio de Janeiro, uma família vinda de Mato Grosso se instalou nas proximidades da Rua Bariri para trabalhar em uma fábrica nos arredores da região.

Acontece que, alguns anos depois, não sei por que cargas d’águas a família teve que trazer um parente indígena para morar nas bandas de lá. O problema é que o índio, que andava pintado, de tanga, de cocar e portanto arco e flechas, não conseguiu se adaptar à vida na cidade grande.

Como a família não conseguia prendê-lo em casa, o jeito era deixá-lo nas imediações do clube, que era bastante extenso e que, na época, ainda não tinha muros. Lembrava um pouco a sua terra natal. Assim o índio se sentia livre e tinha quase toda a liberdade do mundo. Também era uma questão de segurança, porque a vizinhança ficava de olho nele. E ele, sempre empunhando arco e flecha, de olho em tudo, se vocês bem entendem. Melhor para todo mundo.

O tempo foi passando e os frequentadores do clube, quase todos moradores do bairro, começaram a se apegar ao índio, que acabou virando símbolo e mascote do Olaria.

E quem disse que só jogador cai nas graças da torcida? O mascote também tem esse poder, e nada melhor do que o exemplo do índio da Bariri.

Um jogador pode cair nas graças da torcida por vários motivos: pela raça, pelo amor e identificação com o clube, pelos gols decisivos, pelos canecos levantados, pela irreverência etc e tal. Disso o torcedor bem sabe. Mas e o mascote? Bom, o índio tinha um motivo único para ser aclamado pelos apaixonados torcedores do azul e branco da Leopoldina.

Lembra de quando eu falei que o índio andava de arco e flecha? Então, nos dias em que o azulão da Bariri estava no gramado e quando o árbitro desagradava a torcida da casa, os torcedores davam agrados ao índio, bem nos moldes do descobrimento do Brasil, para que ele atirasse flechas no juiz e nos bandeirinhas, que, aliás, eram as presas mais fáceis por estarem à beira do campo. O que bandeirava do lado da arquibancada então… esse era o alvo preferido e o que mais sofria. Nem preciso dizer que o índio se divertia e os olarienses mais ainda!

A cada flechada acertada, a torcida delirava como se fosse um gol de final de campeonato. Nada mais justo. Devia ser por isso que o grande Olaria Atlético Clube supostamente se tornou um dos times menos prejudicados pela arbitragem da história do futebol.

A flecha do índio refletia a vontade, a paixão e a indignação da torcida. Garanto que, se cada clube tivesse seu próprio índio nas arquibancadas, não estaríamos discutindo hoje o uso de tecnologia na arbitragem. O videotape pode ser burro, mas a flecha jamais!

(Crônica dedicada a Augusto Pinto Monteiro, o Pintinho, presidente do Olaria A.C. que gentil e divertidamente me contou essa história. Valorize o clube do seu bairro!)

O BEIJO DA VÁRZEA EM WALY SALOMÃO

por Marcelo Mendez

São tempos obtusos para quem quer um pouco de emoção verdadeira…

Acordei pensando nisso em um sábado que não era de muito sol. O céu meio acinzentado, o vento indeciso que ora era frio, ora era Caetano, os risos escondidos atrás de algumas horas que insistiam em passar, me fez inquieto. Era sábado…

Sábados são por si só singulares em sua existência.

São dias alegres, risonhos, espevitados como diriam os antigos, dia de acordar um tanto mais tarde, de curtir a aurora do final de semana, de se ter a esperança de divertimentos nababescos. Expectativas que não combinavam com o que a minha janela me mostrava e, então, liguei a televisão para ver um desses campeonatos europeus, essas ligas suntuosas.

E pela minha TV vi então um estádio lotado de absolutamente nada.

Eram selfies, “stewarts” a vigiar os torcedores, locutores oficiais das arenas para tutelar as paixões e para não deixar que nada fugisse à regra barata e manjada do que se calhou chamar por aí de “espetáculo”. Um teatro de frio, de almas robotizadas em prol de um jogo que agrada apenas a uma meia dúzia de estetas, que do futebol querem muito mais as moedas do que os gols. Resolvi sair.

E como sempre faço nessas horas, tomei rumo para o único lugar de onde consigo tirar o encanto necessário para me redimir de todas essas tralhas elitistas, de todo esse engodo objetivista: o campo de várzea.

Como que por magia minhas pernas me guiaram para lá. Um sábado turvo como falei, de pouco sol e um vento indeciso, porém intenso o bastante para varrer com o terrão do Campo do São Paulinho, aqui no meu Parque Novo Oratório. Desci pela rua de terra que dá acesso ao estádio e caminhei por entre árvores que são cada vez mais raras no meu bairro.

Ultimamente o povo tem preferido uma garagem, ante a sombra e o ar fresco. Dizem que é a modernidade…

(Foto: Cassimano)

Sentado no concreto duro da arquibancada, vi um jogo de dois times, cujo nome não sei. Um vestia roupa amarela e preta e o outro, vermelho. A bola do jogo não era da patrocinadora do campeonato chique que passava na TV, era uma coisa amarelada de terra, de bicudas e de vida. As chuteiras não eram novas, as meias das equipes arriavam até os tornozelos de gastas, nas canelas não havia a proteção das caneleiras, em campo não havia craques e o jogo era deplorável de ruim.

Pois bem:

Está o caro leitor aí do outro lado a pensar: “Mas oras o que diabo tem de bom nesse cenário descrito? Porque haveria eu de largar o conforto de meu sofá para ver isso?” Oras…

É justamente por isso tudo, por todo esse desconforto anunciado, que vos afirmo que a várzea salva!

Em tempos onde a regra é a prevenção a qualquer coisa que seja intensa, onde se tem os pés atrás com qualquer coisa que aproxime o cidadão do encanto e do sonho, em um mundo que cada vez mais, programa robôs tristes para apenas dizer sim, a várzea é a contra mola que resiste.

O seu espetinho de carne banhado na farinha, sua cerveja de litrão, seu salgadinho recheado de alguma carne, seus drinks psicodélicos vendidos a preços justos e negociáveis são a redenção.

Sua bola quase de capotão, suas camisas coloridas cheias de estampa, seus árbitros improváveis, seus artilheiros de panças homéricas e zagueiros botinudos são a nossa vingança contra esses elitistas que não conseguem entender que um beijo no rosto vale mais que cem mil réis, amém, Waly Salomão e seu verso, aqui citado de novo, Poeta!

Em tempos de poesias escassas, a várzea é quem me beija o rosto…

CALENDÁRIO, COPA DO BRASIL E DERROCADA

por José Dias

Estou me dedicando, no momento, a uma análise sobre o futebol carioca em números, de 1906 até 2014, e constatei uma realidade que não gostaríamos de saber: o calendário está cada vez mais apertado.

Até 1988, no Brasil, os clubes participavam de três competições: Estadual, Brasileiro e Libertadores, o que permitia, inclusive, que excursionassem para a realização de amistosos.

No Rio de Janeiro, especificamente, 12 clubes disputavam o Campeonato Carioca, utilizando apenas 27 datas. Do Brasileiro, participavam 24 clubes, porém, eram utilizadas 25 datas, devido ao seu processo de disputa. Para a Libertadores, somente disputada por clubes da América do Sul, bastavam 13 ou 14 datas. A soma de tudo isso é 65 datas.

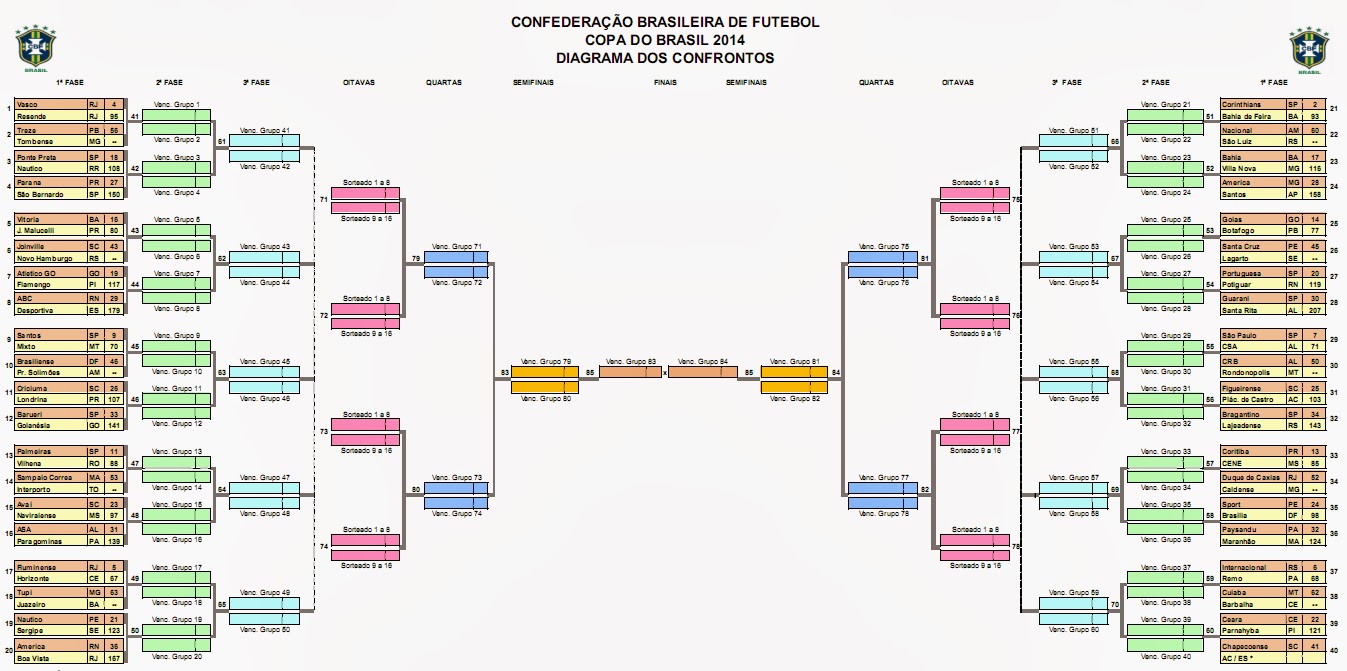

Em 1989, justificando ser necessária a criação de mais uma competição, para permitir a integração do futebol em todo o país, a CBF criou a COPA DO BRASIL. Deste torneio eliminatório, 32 clubes participaram e, com isso, houve um acréscimo de dez datas, perfazendo 75 datas.

Vale destacar que não estamos considerando os dias reservados para os jogos da Seleção Brasileira.

Participei ativamente do processo do início da Copa do Brasil. Estava se configurando uma competição “intrusa”, pois em vez de trazer “solução”, trouxe um problema. Aí começou o processo da utilização de “times” mistos ou reservas, já que o torneio corria em paralelo com o Brasileiro.

Contudo, a competição era uma possível mina de ouro para a TV e, obviamente, ela não deixaria passar em branco. O número de participantes foi aumentando, chegando ao absurdo de 86 (em 2017, 91) – politicamente correto, mas tecnicamente incorreto.

E, para fechar, O VENCEDOR TERIA VAGA ASSEGURADA NA LIBERTADORES.

Lembra uma coisa: estamos em 2017.

FOI O INÍCIO DO FIM DOS CLUBES CARIOCAS!

O CAPITÃO DO BANGU

por Sergio Pugliese

A vida de Ubirajara sempre foi pautada pela disciplina. Cresceu nos campos da Vila Militar e ali, disputando incontáveis campeonatos, aprendeu a conviver com o rigor das regras. Talvez inspirado por esses ares tenha optado pela carreira de goleiro para defender o território dos inimigos. Na grande área, sempre deu as cartas e logo cedo foi descoberto pelo Bangu. De cara, bicampeão juvenil, em 52 e 53, mas a grande mágoa, a que até hoje estraçalha seu peito, fica por conta de Feola tê-lo cortado da seleção brasileira às vésperas da Copa de 66. Nem Pelé entendeu e como consolação o presenteou com um agasalho de treino autografado. Mas apesar da tristeza, 66 foi um ano de glória com a conquista do título de campeão carioca do Bangu sobre o poderoso Flamengo. No dia do aniversário de 81 anos de Ubirajara, recordamos uma visita da equipe do A Pelada Como Ela É ao goleiro acostumado a superar obstáculos, sacudir a poeira e dar a volta por cima.

– Tive momentos de glória, mas briguei por isso – contou Ubirajara Motta, em seu apartamento na Tijuca.

No Bangu realmente viveu momentos de celebridade. Viajou o mundo inteiro disputando amistosos, torneios e jogos-exibição. Orgulha-se de ter jogado no time de Moça Bonita ao lado de, entre outros, Ademir da Guia. Mas, em 71, esbarrou novamente com a decepção. Era o goleiro do Botafogo e bastava o empate com o Fluminense para o alvinegro comemorar o título. Aos 43 minutos, uma bola alçada na área e o desequilíbrio após empurrão do lateral Marco Antônio. O árbitro Marçal Filho não marcou falta e Lula, oportunista, cravou o gol da vitória tricolor. Até hoje PC Caju considera essa uma das grandes injustiças do futebol. Ubirajara ficou arrasado, mas seguiu em frente e no ano seguinte levantou o troféu da Taça Guanabara pelo Flamengo, do zagueiro Reyes, craque que inspirou o músico Robinson de Sá a batizar o filhão e fotógrafo de nossa equipe Reyes de Sá Viana do Castelo.

– Mas você tem mais pinta de jogador de basquete – acertou na mosca, Ubirajara, formado em administração e bacharel em Direito.

(Foto: Arquivo)

O goleiro Ubirajara divertiu-se relembrando a escalação do Mengão campeão: ele, Moises, Fred, Reyes, Liminha, Rodrigues Neto, Rogério, Zé Mário, Doval, Caio e PC Caju. Timaço! Mas recordação boa mesmo foi a do confronto de 66, quando o Flamengo era o adversário do Bangu. Um jogo inesquecível! Aos 24 minutos, Ocimar marcou de falta e logo em seguida Aladim guardou o seu. A torcida do Flamengo exigia a reação, mas nada dava certo. Jaime e Itamar estavam completamente envolvidos por Aladim e Cabralzinho, e no início do primeiro tempo Paulo Borges fez o terceiro. Aí surgiu Almir Pernambuquinho, o anti-herói da decisão. Sua missão era tumultuar, forçar a expulsão do maior número de jogadores e impedir a volta olímpica do rival. Conseguiu. Foram expulsos, Ubirajara, Luís Alberto, Ari Clemente e Ladeira, pelo Bangu, e Valdomiro, Itamar, Paulo Henrique, Almir e Silva, do Flamengo.

– Parecia uma guerra! – comparou Ubirajara.

(Foto: Arquivo)

Naquele momento, em plena pancadaria generalizada, lembrou-se do pai militar e do ensinamento básico das Forças Armadas, “quando necessário será aplicado o uso da força no sentido de ser atingido o objetivo desejado”. Por isso, Ubirajara não se intimidou com a fúria desenfreada do kamikaze Almir Pernambuquinho e partiu para o confronto. Foi a primeira vez que se viu numa batalha campal, cercado de inimigos, mas a missão foi cumprida com louvor, afinal ele não podia decepcionar o tenente Dick, seu comandante e estrategista no timaço do Regimento Escola de Cavalaria (REC). Ali, como arqueiro, ganhou tudo!

(Foto: Reyes de Sá Viana do Castelo)

No Maracanã, não foi diferente e quando o árbitro Aírton Vieira de Moraes, entre “mortos e feridos”, encerrou a partida Bangu 3 x 0 Flamengo, os 140 mil torcedores reconheceram a valentia do esquadrão vermelho e branco. O técnico Alfredo Gonzales gritou “recolher!” e a tropa atendeu prontamente. Liderados pelo capitão Ubirajara, os guerreiros Fidélis, Mário Tito, Luís Alberto, Ari Clemente, Jaime, Ocimar, Paulo Borges, Ladeira, Cabralzinho e Aladim, correram para fora da arena, sumiram no túnel do maior estádio do mundo e entraram para a história.

CHURRASCO TRICOLOR

vídeo: Guillermo Planel | edição de vídeo: Daniel Planel

Com muita felicidade, fomos convidados para participar do churrasco de aniversário do Fluminense, nas Laranjeiras, e não pensamentos nem duas vezes antes de aceitar o convite e relembrar grandes momentos com ídolos que vestiram a camisa tricolor.

Como a alegria merece ser compartilhada, levamos também Walter Duarte, colorador ativo do Museu, para participar da festa e trocar uma resenha com craques como Delei, Carlos Alberto Pintinho, Mário Português, Arturzinho e Búfalo Gil. A felicidade estava estampada no rosto do tricolor, de Campos dos Goytacazes.

Quando deixávamos a Laranjeiras, ainda tivemos o privilégio de encontrar os sambista Noca e Celsinho, da Portela, que se declararam pelo clube pelo Fluminense cantando uma música:

– Ôôô ôôô o Fluminense é o meu grande amor! Ôôô ôôô eu sou guerreiro, eu sou tricolor!!