O BEIJO DA VÁRZEA EM WALY SALOMÃO

por Marcelo Mendez

São tempos obtusos para quem quer um pouco de emoção verdadeira…

Acordei pensando nisso em um sábado que não era de muito sol. O céu meio acinzentado, o vento indeciso que ora era frio, ora era Caetano, os risos escondidos atrás de algumas horas que insistiam em passar, me fez inquieto. Era sábado…

Sábados são por si só singulares em sua existência.

São dias alegres, risonhos, espevitados como diriam os antigos, dia de acordar um tanto mais tarde, de curtir a aurora do final de semana, de se ter a esperança de divertimentos nababescos. Expectativas que não combinavam com o que a minha janela me mostrava e, então, liguei a televisão para ver um desses campeonatos europeus, essas ligas suntuosas.

E pela minha TV vi então um estádio lotado de absolutamente nada.

Eram selfies, “stewarts” a vigiar os torcedores, locutores oficiais das arenas para tutelar as paixões e para não deixar que nada fugisse à regra barata e manjada do que se calhou chamar por aí de “espetáculo”. Um teatro de frio, de almas robotizadas em prol de um jogo que agrada apenas a uma meia dúzia de estetas, que do futebol querem muito mais as moedas do que os gols. Resolvi sair.

E como sempre faço nessas horas, tomei rumo para o único lugar de onde consigo tirar o encanto necessário para me redimir de todas essas tralhas elitistas, de todo esse engodo objetivista: o campo de várzea.

Como que por magia minhas pernas me guiaram para lá. Um sábado turvo como falei, de pouco sol e um vento indeciso, porém intenso o bastante para varrer com o terrão do Campo do São Paulinho, aqui no meu Parque Novo Oratório. Desci pela rua de terra que dá acesso ao estádio e caminhei por entre árvores que são cada vez mais raras no meu bairro.

Ultimamente o povo tem preferido uma garagem, ante a sombra e o ar fresco. Dizem que é a modernidade…

(Foto: Cassimano)

Sentado no concreto duro da arquibancada, vi um jogo de dois times, cujo nome não sei. Um vestia roupa amarela e preta e o outro, vermelho. A bola do jogo não era da patrocinadora do campeonato chique que passava na TV, era uma coisa amarelada de terra, de bicudas e de vida. As chuteiras não eram novas, as meias das equipes arriavam até os tornozelos de gastas, nas canelas não havia a proteção das caneleiras, em campo não havia craques e o jogo era deplorável de ruim.

Pois bem:

Está o caro leitor aí do outro lado a pensar: “Mas oras o que diabo tem de bom nesse cenário descrito? Porque haveria eu de largar o conforto de meu sofá para ver isso?” Oras…

É justamente por isso tudo, por todo esse desconforto anunciado, que vos afirmo que a várzea salva!

Em tempos onde a regra é a prevenção a qualquer coisa que seja intensa, onde se tem os pés atrás com qualquer coisa que aproxime o cidadão do encanto e do sonho, em um mundo que cada vez mais, programa robôs tristes para apenas dizer sim, a várzea é a contra mola que resiste.

O seu espetinho de carne banhado na farinha, sua cerveja de litrão, seu salgadinho recheado de alguma carne, seus drinks psicodélicos vendidos a preços justos e negociáveis são a redenção.

Sua bola quase de capotão, suas camisas coloridas cheias de estampa, seus árbitros improváveis, seus artilheiros de panças homéricas e zagueiros botinudos são a nossa vingança contra esses elitistas que não conseguem entender que um beijo no rosto vale mais que cem mil réis, amém, Waly Salomão e seu verso, aqui citado de novo, Poeta!

Em tempos de poesias escassas, a várzea é quem me beija o rosto…

CALENDÁRIO, COPA DO BRASIL E DERROCADA

por José Dias

Estou me dedicando, no momento, a uma análise sobre o futebol carioca em números, de 1906 até 2014, e constatei uma realidade que não gostaríamos de saber: o calendário está cada vez mais apertado.

Até 1988, no Brasil, os clubes participavam de três competições: Estadual, Brasileiro e Libertadores, o que permitia, inclusive, que excursionassem para a realização de amistosos.

No Rio de Janeiro, especificamente, 12 clubes disputavam o Campeonato Carioca, utilizando apenas 27 datas. Do Brasileiro, participavam 24 clubes, porém, eram utilizadas 25 datas, devido ao seu processo de disputa. Para a Libertadores, somente disputada por clubes da América do Sul, bastavam 13 ou 14 datas. A soma de tudo isso é 65 datas.

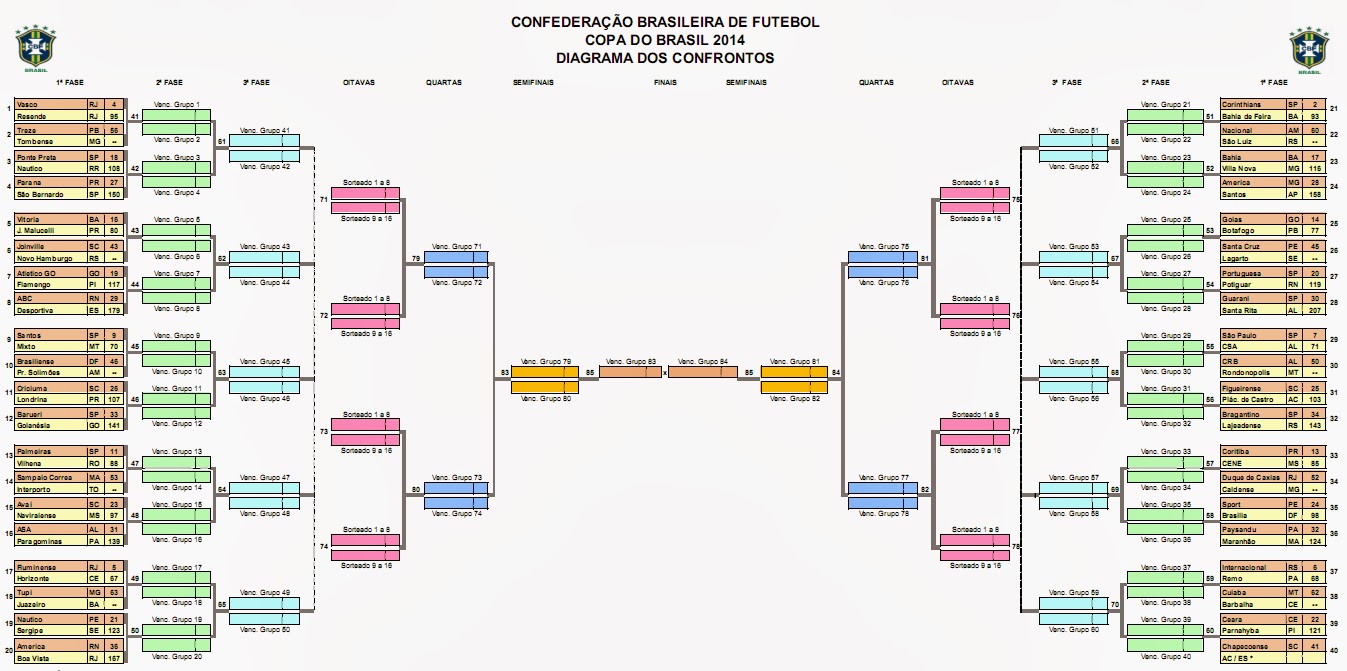

Em 1989, justificando ser necessária a criação de mais uma competição, para permitir a integração do futebol em todo o país, a CBF criou a COPA DO BRASIL. Deste torneio eliminatório, 32 clubes participaram e, com isso, houve um acréscimo de dez datas, perfazendo 75 datas.

Vale destacar que não estamos considerando os dias reservados para os jogos da Seleção Brasileira.

Participei ativamente do processo do início da Copa do Brasil. Estava se configurando uma competição “intrusa”, pois em vez de trazer “solução”, trouxe um problema. Aí começou o processo da utilização de “times” mistos ou reservas, já que o torneio corria em paralelo com o Brasileiro.

Contudo, a competição era uma possível mina de ouro para a TV e, obviamente, ela não deixaria passar em branco. O número de participantes foi aumentando, chegando ao absurdo de 86 (em 2017, 91) – politicamente correto, mas tecnicamente incorreto.

E, para fechar, O VENCEDOR TERIA VAGA ASSEGURADA NA LIBERTADORES.

Lembra uma coisa: estamos em 2017.

FOI O INÍCIO DO FIM DOS CLUBES CARIOCAS!

O CAPITÃO DO BANGU

por Sergio Pugliese

A vida de Ubirajara sempre foi pautada pela disciplina. Cresceu nos campos da Vila Militar e ali, disputando incontáveis campeonatos, aprendeu a conviver com o rigor das regras. Talvez inspirado por esses ares tenha optado pela carreira de goleiro para defender o território dos inimigos. Na grande área, sempre deu as cartas e logo cedo foi descoberto pelo Bangu. De cara, bicampeão juvenil, em 52 e 53, mas a grande mágoa, a que até hoje estraçalha seu peito, fica por conta de Feola tê-lo cortado da seleção brasileira às vésperas da Copa de 66. Nem Pelé entendeu e como consolação o presenteou com um agasalho de treino autografado. Mas apesar da tristeza, 66 foi um ano de glória com a conquista do título de campeão carioca do Bangu sobre o poderoso Flamengo. No dia do aniversário de 81 anos de Ubirajara, recordamos uma visita da equipe do A Pelada Como Ela É ao goleiro acostumado a superar obstáculos, sacudir a poeira e dar a volta por cima.

– Tive momentos de glória, mas briguei por isso – contou Ubirajara Motta, em seu apartamento na Tijuca.

No Bangu realmente viveu momentos de celebridade. Viajou o mundo inteiro disputando amistosos, torneios e jogos-exibição. Orgulha-se de ter jogado no time de Moça Bonita ao lado de, entre outros, Ademir da Guia. Mas, em 71, esbarrou novamente com a decepção. Era o goleiro do Botafogo e bastava o empate com o Fluminense para o alvinegro comemorar o título. Aos 43 minutos, uma bola alçada na área e o desequilíbrio após empurrão do lateral Marco Antônio. O árbitro Marçal Filho não marcou falta e Lula, oportunista, cravou o gol da vitória tricolor. Até hoje PC Caju considera essa uma das grandes injustiças do futebol. Ubirajara ficou arrasado, mas seguiu em frente e no ano seguinte levantou o troféu da Taça Guanabara pelo Flamengo, do zagueiro Reyes, craque que inspirou o músico Robinson de Sá a batizar o filhão e fotógrafo de nossa equipe Reyes de Sá Viana do Castelo.

– Mas você tem mais pinta de jogador de basquete – acertou na mosca, Ubirajara, formado em administração e bacharel em Direito.

(Foto: Arquivo)

O goleiro Ubirajara divertiu-se relembrando a escalação do Mengão campeão: ele, Moises, Fred, Reyes, Liminha, Rodrigues Neto, Rogério, Zé Mário, Doval, Caio e PC Caju. Timaço! Mas recordação boa mesmo foi a do confronto de 66, quando o Flamengo era o adversário do Bangu. Um jogo inesquecível! Aos 24 minutos, Ocimar marcou de falta e logo em seguida Aladim guardou o seu. A torcida do Flamengo exigia a reação, mas nada dava certo. Jaime e Itamar estavam completamente envolvidos por Aladim e Cabralzinho, e no início do primeiro tempo Paulo Borges fez o terceiro. Aí surgiu Almir Pernambuquinho, o anti-herói da decisão. Sua missão era tumultuar, forçar a expulsão do maior número de jogadores e impedir a volta olímpica do rival. Conseguiu. Foram expulsos, Ubirajara, Luís Alberto, Ari Clemente e Ladeira, pelo Bangu, e Valdomiro, Itamar, Paulo Henrique, Almir e Silva, do Flamengo.

– Parecia uma guerra! – comparou Ubirajara.

(Foto: Arquivo)

Naquele momento, em plena pancadaria generalizada, lembrou-se do pai militar e do ensinamento básico das Forças Armadas, “quando necessário será aplicado o uso da força no sentido de ser atingido o objetivo desejado”. Por isso, Ubirajara não se intimidou com a fúria desenfreada do kamikaze Almir Pernambuquinho e partiu para o confronto. Foi a primeira vez que se viu numa batalha campal, cercado de inimigos, mas a missão foi cumprida com louvor, afinal ele não podia decepcionar o tenente Dick, seu comandante e estrategista no timaço do Regimento Escola de Cavalaria (REC). Ali, como arqueiro, ganhou tudo!

(Foto: Reyes de Sá Viana do Castelo)

No Maracanã, não foi diferente e quando o árbitro Aírton Vieira de Moraes, entre “mortos e feridos”, encerrou a partida Bangu 3 x 0 Flamengo, os 140 mil torcedores reconheceram a valentia do esquadrão vermelho e branco. O técnico Alfredo Gonzales gritou “recolher!” e a tropa atendeu prontamente. Liderados pelo capitão Ubirajara, os guerreiros Fidélis, Mário Tito, Luís Alberto, Ari Clemente, Jaime, Ocimar, Paulo Borges, Ladeira, Cabralzinho e Aladim, correram para fora da arena, sumiram no túnel do maior estádio do mundo e entraram para a história.

CHURRASCO TRICOLOR

vídeo: Guillermo Planel | edição de vídeo: Daniel Planel

Com muita felicidade, fomos convidados para participar do churrasco de aniversário do Fluminense, nas Laranjeiras, e não pensamentos nem duas vezes antes de aceitar o convite e relembrar grandes momentos com ídolos que vestiram a camisa tricolor.

Como a alegria merece ser compartilhada, levamos também Walter Duarte, colorador ativo do Museu, para participar da festa e trocar uma resenha com craques como Delei, Carlos Alberto Pintinho, Mário Português, Arturzinho e Búfalo Gil. A felicidade estava estampada no rosto do tricolor, de Campos dos Goytacazes.

Quando deixávamos a Laranjeiras, ainda tivemos o privilégio de encontrar os sambista Noca e Celsinho, da Portela, que se declararam pelo clube pelo Fluminense cantando uma música:

– Ôôô ôôô o Fluminense é o meu grande amor! Ôôô ôôô eu sou guerreiro, eu sou tricolor!!

ABEL, UM ZAGUEIRO MITOLÓGICO

por André Felipe de Lima

Para os gregos da Antiguidade, desenhava-se o herói com ideais altruístas, moldados por ética, sacrifício, fraternidade, justiça, coragem, paz e moral. Superar desafios épicos. Eis a missão dos bravos. No futebol brasileiro, muitos chegaram a este patamar definido lá longe, na Antiga Grécia. Poucos foram, contudo, unanimemente observados sob esse arquétipo.

Superação. Essa é a palavra ideal para resumir a trajetória do herói. Ele chora, pode até vacilar defronte a desafios, mas seu ímpeto é sua alma e sua alma é sua glória. Poderia direcionar este perfil para alguns gênios da bola, como Garrincha, Pelé, Didi, Tostão…, mas o ex-zagueiro Abel merece ser proclamado herói dos gramados tanto quanto estes gênios pela superação que moldou sua trajetória, transformando-o em um ídolo do futebol no final dos anos de 1970.

Abel começou a carreira no Fluminense, em 1968, onde permaneceu até 1975, transferindo-se para o Vasco no ano seguinte. Nos dois clubes, transitou entre o céu e o inferno, apesar de sempre reverenciado por treinadores e cartolas, que reconheciam sua bravura em campo, mas não lhe davam a chance da regularidade nos times titulares. Aos poucos, desanimou-se com a reserva e chegou a pensar em abandonar os gramados. Para o bem do futebol, isso não aconteceu. Abel se consagraria como um dos melhores zagueiros de sua época e, tempos depois, um dos melhores treinadores de sua geração.

Conquistou glórias nas Laranjeiras, mas foi com o Vasco que houve maior identificação.

O começo em São Januário não foi fácil porque o preferido do técnico Orlando Fantoni era o zagueiro Renê. Mas em quatro meses, com Renê indo para o Botafogo, Abel assumiu a vaga de titular na zaga do Vasco. Esmerava-se, correndo nos dias de folga nas Paineiras “até cansar”, como o próprio contou ao jornalista Maurício Azêdo. Acabado o treino, Abel, com a ajuda de Roberto Pinto, então auxiliar de Fantoni, e dos preparadores físicos Antônio Lopes e Djalma Cavalcanti, permanecia cerca de uma hora no campo exercitando os fundamentos que fizeram dele um dos principais zagueiros de sua época. Chegou a usar um colete de chumbo nos treinos. Saltava incansavelmente. Tudo para melhorar a impulsão. Fantoni ficou maravilhado com ele, afinal foi o treinador quem lhe dera uma “carinhosa” dura para que corrigisse seus defeitos Dali em diante, Abel — sempre muito grato a Fantoni — passara a ser sempre cogitado para a seleção brasileira.

E pensar que aquele rapaz parrudo começara no Fluminense como ponta-de-lança, mesma posição em que atuava nas peladas de rua, no bairro da Penha, zona norte do Rio. Treinava descompromissadamente na Portuguesa, da Ilha do Governador, quando um amigo da família o levou para um teste nas Laranjeiras. Pinheiro, que fora um dos melhores zagueiros da história do Fluminense, gostou de Abel e pediu a ele que regressasse ao clube. Na semana seguinte, já estava escalado na lateral-direita durante um amistoso em Volta Redonda.

E o jovem Abel foi conquistando tudo com o Fluminense e a seleção brasileira de novos até, em 1972, o Fluminense emprestá-lo ao Figueirense, que utilizou-o no campeonato brasileiro. Estava à vontade em Florianópolis. Primeiro porque o treinador era Antoninho [ex-ídolo do Santos], com quem Abel trabalhara na seleção de novos, segundo o contrato era excepcional. Ganhava cinco mil cruzeiros mensais — três a mais que o salário que recebia no Tricolor —, luvas de 20 mil, casa e comida de graça e uma popularidade incomum que surpreendeu o técnico Duque, que treinava o Fluminense quando o time carioca visitava Florianópolis.

Duque sabia das coisas e repatriou Abel nas Laranjeiras. Ora no lugar de Assis, ora no de Silveira, Abel foi, aos poucos retomando a vaga na zaga tricolor. Com a chegada de Carlos Alberto Parreira, foi sacado do time no dia da final do campeonato carioca de 1975. Didi assumiu o time e prometeu-lhe dez jogos seguidos como titular, mas logo após o papo entre Abel e o novo treinador, o Fluminense contratou Carlos Alberto Torres e, vindo da Portuguesa da Ilha do Governador, o zagueiro Fernando. Didi não cumpriu a promessa e frustração de Abel transformou-se em depressão. Pensara até em deixar o futebol, pois estava prestes a concluir o curso de Administração, na Universidade Gama Filho. “Todo mundo me dava força, me apontava como exemplo de atleta dedicado ao clube. O próprio presidente Horta [Francisco Horta] fazia questão de me citar como modelo; chegava a dizer que eu era um símbolo do Fluminense. ‘Diante de Abel ninguém cospe na camisa do Fluminense’ — ele repetia com freqüência. Eu acreditava nisso, tinha o Fluminense como a minha casa. Achava bacana aquela história de ser confundido com o clube. De que adiantou isso?”

Realmente Abel não teria espaço nas Laranjeiras. Sobrava zagueiro [alguns bons, outros nem tanto] para o time. Além de Torres e Fernando, havia Buñuel, Assis, Silveira e o jovem e brioso Edinho. Fosse pouca a leva, Horta, trouxa Pescuma, que fora ídolo no Coritiba e estava no Corinthians. Segundo Azêdo, o cartola tricolor teria ficado encantado com Pescuma por este ter lhe mostrado o caminhos das pedras para eu o Fluminense convencesse o velho Nicola, pai de Rivelino, a deixar o filho trocar o Corinthians pelo Fluminense. E Abel, como ficou nisso tudo? O Flamengo bem que tentou levá-lo, mas Horta não o liberava. O América ofereceu uma troca por Alex, ídolo Alvirrubro. Abel iria para Campos Sales junto com Herivelto, mas Horta bateu o pé e dizia que nunca venderia seu craque. Mas o rapaz amargava o banco de reservas. Chateava-o muito a situação. Uma ex-namorada, Roberto Mauro, Rivero e Arlindo, amigos da faculdade, confortavam-no.

Seguia triste, acabrunhado, porém não imaginara a peça que lhe reservara o destino.

Abel, como narrou Azêdo, seguia de carro para a Universidade Gama Filho quando, aproveitando-se do sinal fechado, decidiu espiar rapidamente o jornal. Veio o susto: dizia a notícia que ele, Marco Antônio e Zé Mário foram cedidos ao Vasco. Ficara feliz. Era o queria, naquele momento: trocar de ares. O Fluminense avaliou para abaixo o valor do passe de Abel. Mas nem isso o incomodou. Queria mesmo é jogar bola, mas como titular… e No Vasco, para realizar o sonho de seu velho pai, um vascaíno “doente”.

Após os conselhos de “Titio” Fantoni, Abel acertou o prumo. Estava jogando uma barbaridade na zaga. Àquela altura já era ídolo da torcida. Foi o jogador vascaíno que mais vezes entrou em campo em 1976. Foram 90 partidas. Em abril, o Vitória o queria em Salvador. O Vasco disse não. Como vender o passe de um jogador que chora pelo clube, nas derrotas ou nas vitórias? “Ele é alma do time”, destacava Fantoni. “Ele é a garra que sempre caracterizou o Vasco”, reconhecia Dulce Rosalina, torcedora símbolo do Vasco nos anos de 1970 e 80.

Com Abel comandando a nau vascaína, o time conquistou o tão almejado título estadual de 1977. Fantoni estava certo: “Esse rapaz fez um progresso maravilhoso”

Abel não fugia da luta. Ocultava dores homéricas para estar em campo. Em outubro de 1978, o Vasco vivia um momento de transição. Chegara Leão, mas perdera Dirceu e Marco Antônio. Zé Mário e Geraldo estavam há meses no estaleiro. Abel, Orlando, Guina, Wilsinho e Roberto Dinamite tentavam manter o mesmo ímpeto do time de 77.

Em campo, o Vasco, que fazia uma campanha sofrível no campeonato estadual, deparou-se com um Flamengo embrionário do timaço que conquistaria tudo nos anos seguintes. Abel entrara em campo sentindo muitas dores no joelho. Escondera dos médicos, contudo, a enfermidade. O médico do Vasco, Otávio Martins, perguntara insistentemente se sentia algo. Abel negara sempre. No campo, o Flamengo estava sempre impetuoso no ataque, mas Abel parou Zico, Claudio Adão e Adílio… até não agüentar mais e desabar, heróico, no gramado.

Justificava a bravura com a mesma emoção com que chorava ao ver uma faixa de carinho da torcida em reverência ao ídolo. Aquele empate reanimou o Vasco, reanimou Abel. “Sei que entrar num jogo como esse, todo machucado, pode ser um desastre. Aí, me lembrei: há dois anos, o Fla não ganha nem marca gol no Vasco. Ainda: desde que fui para a Seleção, em fevereiro, o Vasco não perde quando jogo. Resolvi entrar.”

Até novembro daquele ano de 1978, com Abel em campo o Vasco não sabia o que era derrota. No mesmo ano, Abel esteve com a seleção brasileira, na Argentina, para a Copa do Mundo, mas não entrou em campo. O treinador Claudio Coutinho [também do Flamengo] preferia o miolo de zaga com Oscar e Amaral. No ano seguinte, Abel seguiu para o futebol francês. De lá, mantinha a esperança de nova oportunidade, na Copa de 1982. O treinador Telê Santana preparava o time que encantaria o mundo e Abel, em 1980, mandava recados que acabaram proféticos: “Os nossos inimigos em 82, queiram ou não, serão os times europeus. Lá, a dinâmica é outra, o jogo não pára, não fica truncado, o tempo passa rápido”. Exatamente como a Itália derrotaria o Brasil, no estádio de Sarriá, na Espanha.

Abel Carlos da Silva Braga, como consta em sua certidão, nasceu no Rio de Janeiro no dia 1º de setembro de 1952. Fluminense e Vasco não foram suas únicas casas. Também foi do Paris Saint-Germain, da França [de 1979 a 1981], onde chegou a jogar de líbero e até de centroavante e ganhava cerca de 500 mil cruzeiros mensais.

Em 1981, Abel retornou ao Brasil, para defender o Cruzeiro. A chegada não foi amena. Uma cirurgia no joelho o afastou dos gramados em pelo menos dois meses, recuperou-se e deu nova cara à zaga, com reflexos em todo o time, a ponto de o lateral-direito Nelinho, seu ex-parceiro nas peladas nas ruas de Olaria, defini-lo como “doping” da equipe, que não vinha bem e sofria com o poderio do Atlético, de Reinaldo, Cerezo e Lusinho. “E o que esse cara grita e xinga em campo não é normal, xará”. Abel tornara-se o homem de confiança de [quem diria…] Didi, o mesmo técnico dos tempos de Laranjeiras. “Quando penso em dar uma orientação a um garoto, o Abel já foi e conversou com ele”. Na Toca da Raposa, Abel era a voz dos companheiros. Reivindicava aumento para jovens talentos e discutia com cartolas e comissão técnica um regime mais justo nas concentrações. Desabrochava o futuro treinador de sucesso.

Do Cruzeiro, Abel teria de voltar ao Paris Saint-Germain, mas acabou transferindo-se para o Botafogo, em 1982, numa transação confusa porque o clube carioca ficou devendo 40 mil dólares ao clube francês.

Entende-se o pouco esforço do Paris Saint-Germain para não querê-lo de volta. Em 1988, ou seja, quatro ano após Abel ter encerrado a carreira de jogador, o jornal L’Equipe publicou um levantamento sobre 23 estrangeiros que atuaram no Paris e no Matra Racing ao longo da história dos dois clubes parisienses. Abel não ficou bem na fita. O jornal o colocou na lista dos onze piores. “Falência total de um zagueiro-central, que treinou apenas uma temporada no Parc des Princes”, escreveu o diário. No período em que lá jogou vestiu a camisa do Paris Saint-Germain 45 vezes.

Em 1984, Abel trocou o Botafogo pelo Goytacaz, de Campos, no interior do estado do Rio de Janeiro, clube com o qual encerraria a carreira, conforme dados da Confederação Brasileira de Futebol [CBF].

Pela seleção brasileira, esteve na Copa de 78, como reserva do zagueiro Oscar [da Ponte-Preta]. Vestiu a camisa canarinho em 15 ocasiões [10 delas com a seleção olímpica]. Também participou, em 1971, da seleção pré-olímpica. Além do eloqüente título de 1977, com o Vasco, Abel foi campeão carioca em 71 e 73 e bi-campeão, em 75 e 76, todos com o Fluminense.

A fama de mau, garantia ele, sempre fora injusta. “Olha, só machuquei um cara por querer. Foi um tal de Lula, do Vila Nova de Goiás, quando eu jogava no Vasco. Ele me deu duas entradas na barriga. Na seguinte, acertei o seu joelho.”

Após deixar os gramados, transformou-se em um bem sucedido técnico. O começo foi no Botafogo, em 1985.

O saudoso jornalista Sandro Moreira recorda uma deliciosa história dos primeiros momentos de Abelão, como gostavam de chamá-lo na imprensa ou na arquibancada, como técnico do Alvinegro carioca, que acabara de ganhar os dois primeiros jogos sob a batuta do ex-zagueiro.

Entusiasmado com a boa estréia de Abel como treinador, o repórter de uma rádio telefonou para a casa do ex-craque, tentando entrevistá-lo. Do outro lado da linha atende uma mulher, que pergunta ao trepidante com qual dos dois ele queria conversar, se com o “Abelão” ou com o “Abelinho”. Seguro de si e sem pestanejar, o repórter emendou: “Com Abelão, naturalmente”. Abelão vai ao telefone e trava-se o nosense diálogo:

— Alô, quem quer falar comigo?”

— É o Gomes, da rádio. Explica para os ouvintes como você viu a vitória de hoje do Botafogo?

— Não vi.

— Como não viu? Está me gozando?

— Não. Eu sou o Abelão, o pai. Você deve estar querendo falar com Abelinho, meu filho.

Amante da boa música. Abel [ou Abelinho”, para o velho pai] arrisca-se no piano desde os 12 anos de idade. Quando treinava o Vitória, em Salvador, em 1986, decidiu intensificar os estudos musicais.

Abel comandou, entre outros clubes, o próprio Vasco, Internacional de Porto Alegre, Sport Recife, os Atléticos mineiro e paranaense, Coritiba, Flamengo, Ponte Preta e o francês Olympique de Marselha. Em 2004 e 2005, teve grandes passagens por Flamengo e Fluminense, com os quais, respectivamente conquistou o campeonato carioca nos dois anos. Mas foi no Internacional a consagração: campeão da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes em 2006. E, no Inter, seu filho Fábio ingressaria no futebol. A relação com o Colorado é, inegavelmente, singular. Em 2011, com a inquestionável bagagem de sucesso, o Fluminense recebeu-o novamente como técnico. Voltaria, porém, ao Inter em 2014. O Rio o acolheria novamente. E mais uma vez as Laranjeiras, onde está até hoje.

Foi, porém, nos gramados que Abelão encantou as torcidas, especialmente a tricolor e a vascaína. Como zagueiro, era conhecido mais pela força do que pela técnica, mas o resultado dessa inversão não é queixa para ninguém, sobretudo para os vascaínos, que no campeonato carioca de 1977 viram o time sofrer apenas quatro gols. Todos apenas no primeiro turno. Dá para imaginar de quem é a pecha de herói?

***

O texto acima integra a “Letra A” (primeiro volume) da enciclopédia “Ídolos – Dicionário dos Craques do futebol brasileiro, de 1900 aos nossos dias”, cujo lançamento será ainda neste semestre pela Livros de Futebol.com, do bravo editor Cesar Oliveira, autor do imperdível “João Saldanha, cem anos sem medo” (https://www.facebook.com/joaosaldanha100/), com Alexandre Mesquita e Marcelo Guimarães.