SÓCRATES 1×0 E A SINA DO OPALA COR DE SANGUE

por Marcelo Mendez

O ano de 1983 foi um ano bacana na minha vida.

Foi o primeiro sopro de emancipação que eu tive. Quer dizer, quase isso…

Meu Tio Bida havia trocado de carro e finalmente conseguiu realizar seu sonho de consumo; Um Opala Comodoro 1982, vermelho, tinindo! Quando ele baixou com a barca nova no Parque Novo Oratório, correu em casa mostrar pra nós. E enquanto todos ficavam embasbacados, minha mãe Dona Claudete teve como sempre, o juízo necessário:

– Bida, seu doido, como você vai pagar esse carro?

– Eu dei o outro de entrada…

– Aquele fusca velho, peidorreiro? Bida o que você tem na cabeça?!

– Detinha, calma. Uma coisa de cada vez; Primeiro eu vou ter o carro que eu quero, depois eu penso nessas responsabilidades aí…

Bem, eles seguiram discutindo, como de costume na nossa família. Se debatia tudo, se falava de tudo. Mas essa parte não é a importante aqui da história. O que vale contar é que, com a chegada do Opala Cor de Sangue, me tornei o lavador oficial da barca, aos domingos.

Com isso, passei a ganhar umas moedas do Tio, que num davam lá pra muita coisa, mas juntando, até que dava uma numerariozinho. Foi o que fiz naquele mês até conseguir atingir a quantia necessária pra ir à Discoteca Aldo, no Centro da Cidade.

– Vou comprar o disco novo do AC/DC!

Fui, comprei e então a magia se fez. Junto do Palmeiras, agora tem o rock e o Opala cor de sangue. Cor de Sangue…

Mais do mesmo…

O Campeonato Paulista do Palmeiras não havia sido lá uma benção. Mas deu pra classificar pra semifinal. O time era novo, muito bom. Tinha Cléo, Jorginho, Luis Pereira, Vagner Bacharel, Eneas, Baltazar, Carlos Alberto Borges, um craque! Pegou no breu na reta de chegada e então faltava o cruzamento que seria novamente contra eles:

Corinthians!

Dessa vez, os nossos rivais estavam na moda. Casagrande, Sócrates, Wladimir, Ataliba, Zenon, Biro-Biro, sob a égide da Democracia Corinthiana, um movimento que marcaria a história da abertura política no Brasil.

E então era muito pop ser Corintiano.

Enquanto o Palmeiras…

Já eram seis anos de fila. A coisa começava a incomodar, nada de caneco e as partidas todas iam ficando cada vez mais difíceis. A primeira da semifinal foi um inferno. No placar do Morumbi 1×1. Palmeiras fez com Baltazar e Corinthians foi buscar a igualdade com Sócrates guardando de pênalti. E de novo, assim como no Carnaval, tudo ia acabar na quarta-feira…

O silêncio que a derrota traz

De novo na numerada inferior do Morumbi.

Aquele canto do gigantesco estádio são-paulino havia se tornado o meu alpendre de dor de fossa favorito. Ali, com 13 anos de idade eu já passava a acumular um bom número de frustrações ludopédicas. Mas juro que naquela noite, achei que poderia ser diferente.

O Corinthians chegou atrasado para o jogo porque ficaram presos no trânsito. O time do Palmeiras ia completo, precisava fazer um gol no Corinthians e estaria tudo resolvido. Seria uma facilidade maravilhosa, mas um time como o Palmeiras não sabe nada dessas tais felicidades aí…

O Verdão amassou o Corinthians. Em 10 minutos jogados, o goleiro Leão já havia feitos dois milagres. Sim, Leão. Ele estava do lado de lá. Vendo aquele começo de jogo, quase que cheguei a acreditar que aquela noite seria diferente, que passaríamos pelo Corinthians e tudo mais. Não…

Em uma jogada genial, Sócrates faz um giro de corpo em cima do nosso zagueiro Márcio, conduziu a bola para o bico da área e bateu cruzado, rasteiro, devagarinho, pra doer mesmo. O Corinthians abriu o placar e o drama voltava acontecer. Se o Palmeiras jogasse três dias contra o Corinthians, não viraria esse jogo. Não viramos.

Placar final, 1×0 para eles e por mais um ano, lá ia eu, cheio de contrariedades e sonhos frustrados. De novo, meu Pai e meu Tio Bida tentando me consolar, mas eu nem ligava. No banco de trás do Opala Cor de Sangue, eu via a cidade passando, enquanto a gente voltava pro ABC. Via a festa dos amigos corintianos nas ruas da Cidade, contrastando com o deserto de alegria que havia em mim.

No peito, a dor de imaginar que seria mais um ano sem títulos. E uma incerteza atroz me roendo. Será que um dia eu ia fazer aquela festa também?

Quem sabe…

TRISTE FIM

por Leandro Ginane

Eduardo Bandeira de Mello assumiu a presidência do Flamengo em 2013 repleto de expectativa sobre sua capacidade de gestão, que em poucos anos faria do Flamengo o clube mais rico e vitorioso do Brasil. Esse foi o lema durante seu primeiro mandato. Com o discurso afiado contra corrupção, gastos excessivos e má administração, logo recebeu apoio da opinião pública, torcedores e sócios do clube, que ansiavam ver o Flamengo vencedor como no passado. A adesão a sua figura foi tamanha que, mesmo rompendo com os principais aliados da famosa Chapa Azul, foi reeleito em 2016 para mais três anos. Com o sucesso da gestão financeira do clube, seu lema passou a ser as vitórias em campo e prometeu que o Flamengo voltaria a viver seus anos de glória. Novamente recebeu apoio da opinião pública e iniciou seu segundo mandato.

No entanto, o que ele fez foi personificar cada vez mais a gestão do clube. Se aproximou do departamento de futebol e afastou o Flamengo das suas raízes populares, elitizando o clube mais querido do país. Um erro fatal.

Investiu milhões de reais em jogadores sem identificação com as cores rubro negras, vendeu o maior ídolo criado no Flamengo em anos e estabeleceu uma política de preços de ingressos que chegaram a custar R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por partida, tornando os jogos do time um show de entretenimento para a TV, com jogadores vaidosos escolhidos a dedo que adotaram a cada derrota o discurso do presidente, pautado em sua assessoria de imprensa. Suas ações classistas afastaram o Flamengo do seu povo e da glória.

Com apenas um título relevante em seis anos de gestão, Eduardo Bandeira de Mello manteve uma agenda pessoal bem definida durante sua gestão e a última tacada foi usar a popularidade que o Flamengo lhe deu para se candidatar a um cargo público, como Deputado Federal pelo REDE. Iniciou a campanha política sem deixar o cargo de presidente do clube e com uma “decisão institucional” exigiu que o time entrasse em campo com seus principais jogadores em três competições diferentes. O objetivo era vencer as três competições, mas o resultado foram jogos de dois em dois dias e a eliminação em dois dos três campeonatos que participava. Essa atitude institucional deixa dúvidas sobre a verdadeira ambição do presidente.

No pleito pelo cargo público, o resultado foi o mesmo que ele tem conseguido com o Flamengo: fracasso. Com apenas quarenta mil votos, recebeu menos votos do que o Flamengo tem de sócios torcedores, que atualmente está na faixa de cem mil. No campo, para tentar salvar o ano, contratou o mesmo técnico que foi demitido em 2013 assim que assumiu o clube, o que dá a sensação de que o clube está andando em círculos.

A elitização do Clube mais Popular do Brasil está cobrando seu preço e o fim da história do presidente que governou o Flamengo para as elites está cada vez mais perto. Nem a conquista do hepta campeonato brasileiro em 2018, caso aconteça, conseguirá apagar o fim melancólico dessa gestão.

Para o novo presidente fica o aprendizado dos erros cometidos e a esperança de tentar resgatar as raízes do Flamengo para que os troféus sejam consequência da união com o povo.

MATURIDADE

por Claudio Lovato

O menino estava sentado entre o pai e o tio. Dois irmãos em guerra no estádio quase lotado.

O menino chegou a achar que eles não viriam juntos para o jogo, temeu que eles desistissem, o que faria com que ele tivesse que se contentar em assistir à partida pela TV.

O pai e o tio gritaram um com o outro, em pleno almoço de domingo, na frente do vô e da vó.

O pai e o tio brigaram por causa de política.

Apoiam candidatos diferentes a presidente da República. Aliás, completamente diferentes.

O pai disse que o tio era um “babaca reacionário”.

O tio chamou o pai de “comunista demente”.

A mãe e a tia do menino repreenderam os maridos. Elas repetiam o nome deles.

O pai falou que o tio era um “direitão baba-ovo de milico”.

O tio não gostou nada dessa e xingou o pai de “bundão metido a intelectual”.

Foi quando o vô, que nunca batia na mesa, nunca gritava e nunca dizia palavrão, bateu na mesa, gritou e disse palavrão: “Porra! Vocês parecem duas crianças!”

O menino nunca tinha visto o vô irritado daquele jeito.

O pai e o tio ficaram quietos, mas parecia que iam saltar por cima da mesa e sair no tapa a qualquer instante.

A vó se levantou e foi para o quarto. Todos viram que ela tinha começado a chorar. A mãe e a tia do menino foram atrás dela. Antes, a tia disse:

– Estão satisfeitos?

A vó não era de chorar. A vó era mais do tipo “braba”. O menino estava surpreso.

Então, não deu outra.

A vó voltou do quarto com as duas noras atrás dela, chegou ao lado do pai do menino e o segurou pela orelha.

– Levanta! – ela mandou.

Ele resmungou, mas obedeceu. Ela fez a volta na mesa, com o pai do menino de arrasto, e agarrou a orelha do tio, que tentou escapar do “alicate”, mas não conseguiu.

A vó rebocou os dois para a área de serviço, e o que ela disse lá só os três sabem.

Agora estão ali, sentados, cada um com uma orelha latejando, com o menino entre eles.

O menino diz:

– Vou ao banheiro. Querem alguma coisa do bar?

Os dois balançam a cabeça de um lado para o outro, mal-humorados, emburrados, beiçudos.

– Já volto. Não briguem. Se comportem. Eu não demoro.

E lá se foi ele, escadaria acima, carregando nas costas todo o peso dos seus 12 anos de idade e toda a responsabilidade que lhe coube assumir.

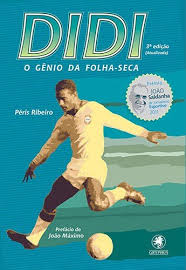

A LENDA DA FOLHA-SECA

por Péris Ribeiro

Em um belo dia de certezas, quando lhe pedi uma definição que me soasse especial sobre o seu misterioso chute – bem mais famoso, por sinal, por criarem em torno dele toda uma aura de sedução e glamour -, Mestre Didi apenas fitou-me bem nos olhos. Para relatar-me em seguida, compassando suavemente as palavras:

— Era como se fosse uma folha de outono, sabe? Descaindo ao sabor do vento. Desgarrada; destino incerto …

Ante tal definição – um tanto poética, outro quê com acentuado tom filosofal –, é que pude fazer foi viajar pelo tempo. E só então, é que consegui reciclar aquela época. A época, e a própria história. E, mais um pouco: como a lenda, propriamente dita, de repente se iniciou.

Hoje, bem pouca gente se lembra. Mas tudo começou em um Fluminense x América, pelo Campeonato Carioca de 1955.

Numa disputa de bola com Ivan – centromédio clássico, mas viril no combate direto. E campeão do Torneio Rio-São Paulo, dois anos depois, como jogador do próprio Fluminense –, Didi acabou levando a pior. Saldo do lance: tornozelo direito avariado.

Como consequência, o nosso Didi acabou por se ver obrigado a curtir o estaleiro por um bom tempo. Tempo exato, no entanto, para que, entre o tratamento na enfermaria das Laranjeiras e a volta progressiva aos treinos, acabasse por descobrir uma maneira diferente no ato de chutar a bola. Um jeito que não sacrificasse a sua recuperação, numa região ainda magoada pelo bico da chuteira do centromédio americano.

Observador engenhoso, que gostava de estudar os fatos até nos mínimos detalhes, o que Didi sacou logo é que poderia estar realmente criando um chute diferente. Na verdade, um estilo revolucionário de bater na bola.

Ainda mais, porque tal chute era executado com a parte externa do pé direito – em torno da chamada “linha dos três dedos”. Mas o que o deixava empolgado de verdade, era o trajeto que havia conseguido conceber, tão logo detonava o chute.

É que a bola, como que encantada, desandava a descrever curvas e rotações diferentes em pleno ar. Para, logo em seguida, desenhar uma parábola, descaindo com força, incerta e cheia de graxa, num dos ângulos do gol, bem junto às traves.

Tudo isso para desespero de Castilho, Veludo, Adalberto e Jairo – justo a fina flor, em termos de goleiros, lá no Fluminense. E que se revezavam, treino após treino, na ingrata tarefa de testar aquela típica invenção made in Didi.

Finalmente, já tida como pronta e acabada, eis que a grande novidade acabou por ser testada oficialmente diante do pobre Julião, jovem goleiro do Bonsucesso. um crioulo imenso, que ora fechava o gol e, noutro dia, era capaz de papar os frangos mais inacreditáveis. Homéricos mesmo.

E que naquela tarde, no estadinho da rua Teixeira de Castro, pensava, a cada chute de Didi, estar vendo coisas do outro mundo. Ou, no mínimo, “que andava variando da cabeça”, debaixo de um sol de mais de 40 graus que latejava em sua moleira. Ainda mais naquele caldeirão de fogo, que atendia por Zona da Leopoldina do Rio de Janeiro.

Um pouco mais de tempo passado, e eis que lá estava a estranha novidade a ganhar notoriedade de vez. Até mesmo, como arma mortal. Só que acabou por visar o seu passaporte, rumo ao sucesso internacional, em duas vias distintas. Em 1957, quando garantiu a ida do Brasil à Copa do Mundo da Suécia, no 1 a 0 diante do Peru, em um Maracanã superlotado. E em 1958, já em gramados escandinavos, quando provocou o desempate em 2 a 1, na eletrizante semifinal diante da França – que vencemos por 5 a 2.

Quatro dias depois, com o Brasil campeão do mundo pela primeira vez, e com o próprio Didi, majestoso, consagrado com todas as honras como o grande mestre do nosso time e o maior jogador daquela Copa inesquecível, era da vertiginosa folha-seca que ele voltaria a falar com imenso carinho.

Talvez, em pleno transe da grande festa, até se lembrasse em detalhes de como tudo havia começado. Por exemplo: daquele Fluminense x América, e do tornozelo direito avariado na disputa de bola com Ivan; do espanto do pobre Julião, a ver coisas do outro mundo, no acanhado estadinho da rua Teixeira de Castro, a cada folha-seca que descaía no seu gol; e, finalmente, de Abbes, goleiro da França, quatro dias antes. A testar, sem sucesso, o poder de fogo de um chute que questionaria a física e a lógica, na intricada geometria do futebol.

OS FATOS SEMPRE TIVERAM DIDI, NELSON…

por André Felipe de Lima

“Jogador é o Didi, que joga como quem chupa laranja”. O autor da frase, o mitológico ex-roupeiro do Botafogo, técnico de futebol de praia e “filósofo da bola” Neném Prancha estava coberto de razão. Talvez não tenha aparecido no futebol brasileiro um jogador com tanta classe. Que fazia dos gramados uma passarela. Didi era um modelo de elegância dentro e fora de campo. Esguio, não abaixava a cabeça de forma alguma e era capaz de lançamentos que deixavam a “menina” — como ele se referia intimamente à bola — nos pés de algum companheiro de time. Nos tempos de Fluminense, Carlyle e Orlando Pingo de Ouro marcaram muitos gols graças ao “garçom” Didi. No Botafogo, a lista de gente bem servida por ele contempla Paulo Valentim, Garrincha, Quarentinha, Amarildo. E na seleção? Vavá e até Pelé se esbaldaram nas redes adversárias após serem prontamente atendidos por Didi, o elegante, frio e calculista.

Jogava bola como se disputasse uma partida de xadrez. Não foi à toa que recebeu de Nelson Rodrigues o apelido de “príncipe etíope de rancho”, comparando-o ao personagem dos primórdios do carnaval carioca. Mario Rodrigues Filho endossa as palavras do irmão mais novo: “Jogava em pé, a não ser quando aparentemente se desequilibrava para enfiar um passe. Zezé Moreira apontava aquele preto de pescoço alto, feito de foca, equilibrando a cabeça, como o maior atacante do Brasil. Maior do que Zizinho”.

Se o Mestre Zizinho, provavelmente deprimido com a perda da Copa de 1950, já se preparava para antecipar o fim da carreira — o que, graças a Deus, não aconteceu imediatamente após o fatídico Maracanazo —, não teria com o que se preocupar quando viu aquele rapaz longilíneo realizar coisas indescritíveis com a camisa do Fluminense.

Didi só não foi convocado por Flávio Costa, em 50, por ser ainda muito garoto. Um jovem Didi que encantou [logo quem…] os nossos algozes uruguaios um mês antes de a Copa começar no Brasil. Foram dois amistosos entre a “Celeste Olímpica” e o Fluminense, o “timinho”. Veja como as edições de 5 e 7 de junho da Gazeta Esportiva descreveram a performance do “timinho” e de Didi contra Obdúlio Varela, Julio Perez, Schiaffino e cia.: “O Fluminense agradou bastante, demonstrando ser um conjunto bem treinado, sem individualidades de destaque, mas com completo entendimento e identificação entre seus elementos, além de apresentar jogadores em estado físico perfeito. Com tais predicados, ele fez ver aos torcedores e cronistas uruguaios que o esquadrão designado para apresentar o Uruguai está longe do melhor estado físico exigido a seu jogo de conjunto, isso, o que é mais grave, a pouco menos de um mês da data em que estarão em campo em Porto Alegre jogando seu primeiro jogo de campeonato, que seria com a França […] Todos os cronistas frisam a importante contribuição do Fluminense, para pôr em relevo as falhas da seleção nacional, dando eventualmente o ensejo de saná-las, graças ao novo técnico Lopez, em cuja atuação se deposita grande confiança. Do quadro brasileiro, deixou profunda impressão a parelha dos zagueiros Píndaro e Pinheiro, bem como Didi, estranhando-se que não integrem a seleção brasileira para o torneio mundial”.

A trupe que intimidou o Uruguai e arrancou dois empates heroicos no estádio Centenário [1 a 1 e 3 a 3] foi composta por Veludo, Píndaro [Pé de Valsa] e Pinheiro; Waldir, Pé de Valsa [Emerson] e Mario; Santo Cristo, Didi, Silas, Carlyle e Tite.

O Fluminense liderado por um jovem Didi não deu colher de chá a um escrete uruguaio cansado e sem maiores pretensões no Brasil. Deu no que deu.

Zizinho estava coberto de razão ao definir Didi como herdeiro do futebol mágico, incomparável dele. “Herdei do Mestre Ziza o bastão de organizador de jogadas do futebol brasileiro”, lembrava sempre o craque, que ao deixar os gramados tornou-se treinador. Dos melhores, frise-se. Moldou seleções, como a boa peruana da Copa de 70, e grandes times, como a “Máquina Tricolor” de Francisco Horta nos anos de 1970. Mas nunca uma seleção brasileira. Fazer o quê… “Pior para os fatos”, diria o torcedor tricolor Nelson Rodrigues, ardoroso fã do Didi. Mas a verdade é que os “fatos” sempre tiveram Didi, Nelson.

Não o quiseram como técnico, mas nunca abririam mão do seu futebol.

Durante a Copa de 1958, nenhuma bola saía da defesa e chegava a Vavá, Garrincha, Pelé ou Zagallo sem antes passar por Didi, o maior “armandinho” de toda a história das pelejas nacionais. O frio Didi. Um comandante e seus comandados, embora Bellini fosse o capitão daquele escrete. Sem o meia, talvez faltasse ao Brasil a calma necessária para virar o jogo em cima dos suecos na final da Copa.

Os alvos escandinavos abriram o placar logo aos quatro minutos. Um goleiro Gilmar atônito. Todos estavam atarantados. Menos Didi, que foi ao gol, pegou a bola e, enquanto era abordado por desesperados companheiros, caminhava tranquilamente ao centro de campo para reiniciar o jogo como se toda eternidade estivesse a seu favor. “Não foi nada. Vamos encher [de gols] esses gringos”, dizia um Didi, que, naquele momento, estava mais para monge tibetano que para jogador de futebol. Mas só naquele momento, porque depois fez dois lançamentos de mais de 30 metros até Garrincha acertar os ponteiros com Vavá lá na frente e marcar o gol de empate. No final, a taça Jules Rimet debaixo dos braços e a estatística do cronista esportivo francês Gabriel Hanot: Didi acertou 48 passes, que para Armando Nogueira eram igualmente melífluos, brandos como o olhar da personagem machadiana Capitu. Não há como refutar a tese filosofal de Prancha. Entre chupar uma laranja e o futebol não havia diferença para Didi. “Eu não precisava correr. Quem precisava correr era a bola”. Didi domava as coisas e o tempo. A bola apenas o obedecia, resignadamente, porém feliz.