XV DE JAÚ, PRETENDERS, 3X2 E UM CAFUNÉ NA BOCA DA NOITE

por Marcelo Mendez

Ela não tava nem aí para o Palmeiras.

Também não ligava muito para minha empolgação falando dos livros que eu havia recém descoberto, me dizia que eram nomes bem estranhos… Gisnbergh, Kerouac, Gregory Corso e Willian Burroughs e por aí afora.

Em 1985, no florescer da minha fase beatnik dos livros, gastava meu tempo com eles, com os discos de rock e com ela, a Cris. Aos 15 anos de idade, dá para dizer que vivíamos a primeira das tantas paixões que viveríamos ao longo da vida.

Linda.

Tinha cabelos curtos e vermelhos, olhos coloridos, às vezes azuis, quase sempre verdes. Estudávamos juntos e começamos a nos apaixonar quando eu fui para escola com uma camisa do Slayer e ela intrigada, me perguntou quem era. Quando respondi, ela mandou:

– Eu curto Pretenders!

Mediante a resposta dela, iniciei um discurso em favor do rock “contra as bandas pré fabricadas por produtores mercenários” e ao terminar ela me falou sorrindo:

– Você fica lindo, quando fica bravo!

Bem, aos 15 anos acho que todo mundo é lindo. Fora isso, fica meio impossível não se apaixonar por quem admira a fúria nossa. Faltava o arremate final:

– Cris, que time você torce?

– São Paulo…

Em 1985, isso não era muito bom sinal. Mas bem, outras coisas deveriam acontecer para eu poder me preocupar com o São Paulo. E não aconteceram…

A esperança que não se deve.

A novidade tinha agradado minha mãe.

Com o namoro com a Cris, eu até estava um pouco mais calmo, nem tava tão bravo assim com o Palmeiras, que, naquele ano, disputava um Campeonato Paulista a trancos e barracos. Era um tal de perder em casa pra Botafogo de Ribeirão Preto, Santo André, tomar sapatada em Sorocaba do São Bento, mas vencemos uns clássicos e mais outras partidas do returno.

A campanha nos credenciou para ao menos um sonho, por mais impossível que pudesse parecer. Fomos para a rodada final, tendo que torcer para o desinteressado Comercial de Ribeirão Preto contra o Corinthians. O jogo seria domingo pela manhã e na noite anterior, uma festa na casa de uns amigos me fez esticar o sono. Eu não tinha esperança nenhuma.

Era todo ano, o mesmo sofrimento, todo ano a porra da frustração de imaginar que algo de bom estaria bem perto e descobrir que não, tudo era longe demais para nós Palmeirenses.

Por conta disso, decidi dormir até as tantas, à tarde eu tinha combinado um cinema com a Cris e sinceramente, isso era motivo da maior alegria daquele sono. Mas eis que ele foi interrompido.

– Filho levanta. O Corinthians perdeu e agora é só a gente ganhar do XV De Jaú e estamos classificados. Veste a roupa que seu Tio tá passando aqui já, já. Vamos no Parque Antártica!

Meio sonolento, fui levantando, caçando roupa, saindo com o Tio Bida buzinando o Opala pra gente ir. Não tomei café, não almoçamos, o Pai prometeu pra minha mãe que faríamos isso por lá. Deu tempo de eu pedir pra minha mãe ligar pra Cris para explicar o que havia rolado, sabia que mediante a causa tão nobre, ela iria entender e remarcaríamos nosso cinema.

No carro do Tio, tudo era alegria. As conversas, os risos, o rádio tocando Midnight Rambler dos Stones e eu acordando para aquilo que eu acreditava que seria um grande domingo na minha vida. Esperança que enchia o peito.

Porém, como falei, não eram tempos propícios para se esperar por muita coisa…

A dor que vem de Jaú

Bem, a impressão que tive quando o carro aportou na Pompéia é que todo mundo fez o mesmo que meu Pai. O trânsito era infernal, as ruas todas cheias, as gentes todas decidiram suspender o almoço para ir até o Parque Antártica. Compreensível.

O XV de Jaú era o décimo sexto colocado, não tinha mais nada que fazer no campeonato e o Palestra lotado com mais 45 mil pessoas fazia o clima ideal para a festa da classificação nossa para a semifinal do Paulistão. E o enredo começou bem.

Logo no começo do jogo, Barbosa abriu o placar. O Palestra Itália balançava. Que festa! Talvez embevecido dela, não percebemos que o XV começava a melhorar em campo e com isso não só conseguiu o empate, como a virada do jogo. No segundo tempo, 2×1 para o time do interior e a gente tentando ficar calmo naquela arquibancada. Veio um alento, o gol de empate, 2×2 e a volta da esperança.

…

Não deu.

Já no caminho para o final do jogo, o ponta direita Nildo, pega uma bola dentro da pequena área e define o marcador. XV de Jaú 3×2 Palmeiras. Em casa, com 45 mil pessoas empurrando, um adversário fraco, derrotado e desinteressado e o Palmeiras conseguiu: perdeu o jogo, a vaga pra semifinal, o juízo, perdeu tudo.

O silêncio de nossa gente indo embora, os passos de tristeza pela Pompéia, a volta para o ABC. Naquele dia, o Pai e o Tio Bida não tentaram me consolar, nem explicar nada. Nada era compreensível, nada era racional e tudo era tão somente dor.

Chegamos.

Avisei meu Velho que iria na casa da Cris e ele, sem nem dar muita bola, deixou. Ela morava na rua de trás da minha casa e quando cheguei Seu Antonio, Pai dela, me recebeu:

– Poxa vida, Marcelo, não deu de novo, né? Entra, a Cris está ouvindo música no quarto, pode subir!

A porta do quarto dela tava aberta. Entrei. Sentada na cama e ouvindo uma música dos Pretenders dela, me recebeu. Não falei nada; Sentei ao seu lado, dei um beijo nela e instintivamente, deitei a cabeça no colo dela. Ela passou a afagar meus cabelos enquanto na vitrola, tocava Back on the chain Gang.

Nunca os Pretenders pareceram tão bons…

FUTEBOL DE SALA DE AULA

:::::::: por Paulo Cezar Caju ::::::::

Muita gente pede que eu escreva sobre estratégias de jogo, esquemas táticos, essas chatices que inundam os programas esportivos. Você liga a tevê para ouvir uma resenha divertida e vê essa garotada que nunca chutou uma bola na vida desenhando e analisando quadros cheios de setas coloridas. Se acham os professores, Kkkk!! Esse é o problema do futebol, ficou acadêmico demais.

Não sei se o Brasil é o país onde mais se assiste futebol, mas, com certeza, é o lugar do planeta onde mais se joga. Por isso, somos o país onde formam-se (hoje, se deformam-se) mais jogadores. E com estilos diferentes porque brotam em todas as regiões: Rivaldo, de Recife, Tostão, de Minas, Sócrates, de São Paulo, Falcão, de Santa Catarina, e Zico, do Rio. Essa mescla sempre foi nosso diferencial. Por isso, reclamo de uma escola com a cultura retranqueira.

O futebol brasileiro sempre foi conhecido por surpreender os adversários com jogadas inusitadas e belíssimas. Me lembro de uma excursão ao México, com escala em Peru e Bogotá. O time do Botafogo havia passado horas e horas no aeroporto, as viagens eram bem mais cansativas. Durante o jogo, exaustos, ficamos tocando a bola, colocando o adversário na roda, sempre liderados pelo Gerson. Era um recurso para descansarmos. Fazíamos isso com extrema facilidade porque o brasileiro cresceu jogando em espaços reduzidos, nas ruas, praia, salão e várzea. Podem acreditar, isso faz uma tremenda diferença.

O improviso sempre foi nosso trunfo. Em 62, podem pesquisar, o Brasil foi campeão do mundo com vários titulares acima dos 30 anos. Era óbvio que os adversários menos técnicos precisavam frear isso de alguma forma e na Copa seguinte a Inglaterra venceu graças ao preparo físico.

Tim, um dos maiores estrategistas que conheci, certa vez mandou Luiz Claudio, do Flamengo, não me deixar jogar. Foi irritante, mas ele conseguiu. Mas o Tim formou um Bangu e um San Lorenzo maravilhosos, inesquecíveis. O problema é que hoje só se investe em marcadores.

Em 70, o nosso preparo físico precisou ser forte por conta da altitude. Em 74, falaram sobre inovação, Carrossel Holandês, com jogadores não tendo posições fixas. Balela! Brasil x Holanda foi um dos jogos mais violentos da história das Copas e essa conversa de não ter posição fixa já fazíamos há tempos.

Em 78, com Claudio Coutinho, os treinamentos começaram a mudar e começou esse papo de apostar corrida. Os velocistas ganharam força. Mas havia uma pequena diferença, Dirceuzinho, Búfalo Gil e Zé Roberto, por exemplo, corriam muito, mas jogavam uma barbaridade. Hoje, só correm.

No Sul, Minelli e Ênio Andrade ganharam títulos e notoriedade investindo no futebol força, com dois cabeças de área. Hoje, alguns times jogam com até quatro. A diferença, mais uma vez, é que a qualidade foi enterrada. Falcão, Carlos Roberto e Pintinho eram cabeças de área. Vejam a diferença! Hoje os técnicos são peças figurativas e as comissões técnicas, enormes, ensinam futebol nas salas de aula.

Tô fora! Adoro Legião Urbana, mas não me convidem para essa festa estranha, com gente esquisita.

ALMA LAVADA

Por Marcelo Mendez

Felizes são os meninos que têm a chance de trocar umas ideias com seus ídolos. Plenos, são afortunados que estabelecem uma proximidade com aqueles que tantas alegrias lhes deram. Assim é minha parada com César Sampaio. Grande César…

Com a camisa 5 do meu Palmeiras, César Sampaio beirou as raias da imortalidade em campo. Enquanto jogou pelo Palmeiras em sua fase áurea nos anos 90, Sampaio jamais olhou para ver a cor da grama. Cabeça erguida, pose imperial de uma realeza que dispensa a frescura das coroas para ser imortal de chuteiras pretas. Era César Sampaio o capitão do time o qual contaremos a história aqui hoje. O chamei para contar comigo e o meu capitão topou a prosa. Para uma noite fria de março, em que eu estava na arquibancada e ele em campo, escorremos aqui, odes e sonhos. Nosso Palestra entraria em campo para um jogo importante da Libertadores da América de 1994.

Aconteceria ali uma das maiores partidas dos 103 anos de história Sociedade Esportiva Palmeiras e, sem saber, César Sampaio me daria uma das maiores alegrias da minha vida…

09 de Março de 1994, Palmeiras x Boca Juniors – a noite de lavar a alma verde…

– Sabíamos bem do Boca, lógico que não como hoje, onde temos milhares de informações e uma equipe só trabalhando para isso. Mas o Palmeiras sabia como o Boca jogava… – César Sampaio, Capitão do Palmeiras em 1994

A coisa na verdade começou algumas horas antes daquela noite mágica de março…

Durante o dia, encontrei tempo de ouvir um programa de esportes no saudoso rádio AM, a Rádio Globo do grande Osmar Santos e um dos comentaristas chamava atenção: “Olha, veja bem; O Boca é um time matreiro e é treinado pelo Menotti. Isso é sempre perigoso” César Luis Menotti… De pivete me lembro daquele homem magro, elegantíssimo, impecavelmente bem vestido à beira dos campos argentinos durante a Copa do Mundo de 1978. Munido de seu cigarro sem filtro, o Flaco comandava suas boas equipes.

Seus times sempre eram leves, sem nada de brucutus, meio campo sempre com jogadores leves, habilidosos e um gosto intrínseco pelo bom futebol. Não sabia muito daquele time do Boca, mas do jogo que eu vi um empate com o Velez Sársfield no mesmo grupo em 1×1 não me seduziu muito.

Vi que tinha lé um ótimo goleiro, Navarro Montoya, um bom jogador de nome Carranza, um outro cheio de perna de nome Mancuso (Esse a gente viria a conhecer bem um ano depois…), um atacante ciscador de nome Martinez, mas nada de mais. Nada que justificasse a marra com que o Boca havia chegado em São Paulo.

Parecia a corte imperial da Rainha Vitoria do século XIX.

Rapaz, mas que frescurada da porra!

Passeando pelo hall do Hotel Transamérica, os jogadores argentinos se achavam uns Mick Jagger’s e olhavam o mundo todo com um nariz empinado a lá Mary Poppins. Muito que a contra gosto, do alto de sua grandeza, Menotti topou dar uma entrevista para TV Bandeirantes e caprichou no portunhol selvagem para dizer que o Boca jogaria pra cima do Palmeiras pra ganhar o jogo e que futebol era muito simples:

– Mi equipo joga assim… Yo Toco e me Voy! – pois é, o famoso toco e vou.

O sujeito veio sei lá de que bimboca da Argentina, enfrentar o campeão Paulista e Brasileiro, como se esse fosse um time de várzea do Desafio ao Galo, era o que eu pensava. Tinha logo que começar o jogo pra gente ganhar deles, pensava eu na arquibancada do velho Palestra. E começou. Naquela noite o Palmeiras veio para campo com desfalques consideráveis. Não jogaria Fred Rincón, machucado.

Não teria Edmundo, envolto em uma de suas suspensões. Sendo assim, o meio-campo seria formado por Amaral, Cesar Sampaio, Mazinho e Zinho. Na frente, Edílson e Evair. Era um timaço. A zaga tinha Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Cléber e Roberto Carlos. Não era possível que esse time fosse ter trabalho pra vencer o Boca. Não teve… O Palmeiras levou 15 minutos para marcar o primeiro gol com Cléber, empurrando para as redes após um bate rebate na área.

A partir daí, o Boca com o seu tal de “Toco e vou” não via a cor da bola. Pouco passava do meio de campo, não criava nada e quando o primeiro tempo terminou em 1×0, poderia até comemorar. Afinal de contas, tinha lá no banco o homi, o tal do Menotti, de certo que criaria uma solução mágica. Tá, criou sim…

A Linha Burra…

– Nosso time era muito leve e muito veloz. Contávamos com ótimos jogadores, todos muito inteligentes e então, quando olhamos para o campo e percebemos que o Boca tentaria subir a marcação, imediatamente já sabíamos o que fazer. Surgiu muito espaço em campo e daí, ficou muito bom para jogarmos! – lembra César Sampaio.

Tinha nos bolsos uns comprimidos de algum barato sintético aí, mas o dia não era para o surto. Não… A hora era pra ficar consciente do que rolava. Fiquei no intervalo a pensar em coisas da vida e no Brasil do Plano Real, a única coisa que eu queria naquela noite era meu time ganhando o jogo. Ia me enveredar por essas elucubrações quando os times voltaram e o jogo recomeçou. Ávido em saber qual a solução mágica do Menotti, fiquei de cara quando vi seu time em campo no segundo tempo.

– Cara… Ele vai fazer linha de impedimento? – puxou conversa comigo um companheiro verde a meu lado na arquibancada. Pois é…

Contra o melhor time do Brasil, Menotti e suas milongas, decidiu que adiantaria sua linha defensiva pra tentar diminuir o campo do Palmeiras. Uma benção para um time que tinha jogadores inteligentíssimos como Zinho, Cesar Sampaio, Evair e ele, o dono da noite:

Mazinho.

– Foi um dos grandes parceiros de meio-campo que tive. Um cara correto, dedicado, altamente técnico, trabalhava bem com as duas pernas, onde caía ele resolvia. Bom passe, inteligente, naquela noite ele deixou de ser coadjuvante. Mazinho protagonizou, brilhou!

César Sampaio tem muita razão.

Os garotos da geração Playstation não fazem ideia do quanto que esse camisa 8 jogou de bola na vida. Mazinho é muito mais do que apenas o pai do Thiago Alcântara do Bayern e do Rafinha do Barça. Antigo lateral-direito, quando veio para o meio-campo, Mazinho passou a ser um dos melhores meias que já passaram pelos campos nossos aqui.

Inteligente, habilidoso, passe preciso, altamente técnico, foi um grande. Na época, estava cotado para ir à Copa que aconteceria meses depois e Parreira, o técnico de então, estudava a possibilidade de sua convocação. No dia do jogo contra o Boca, na ausência de Rincón, Luxemburgo decidiu colocá-lo como meia, um pouco mais à frente.

Seria nosso 10 e então caberia a ele armar o que viria pela frente e assim o fez lindamente…

Posicionando-se um pouco mais atrás, Mazinho observou que o Boca pouco atacava. Dessa forma, começa a encher os laterais Claudio e Roberto Carlos de bola. A todo instante, vindo de trás, os dois estouravam dentro da área do Boca. Foi dessa forma que roubou a bola de Mac Allister para lançar Evair na esquerda. O 9 esperou a passagem de Roberto Carlos e com um toque de calcanhar e de encanto o serviu para um golaço! Era o 2×0.

O Baile de Bola…

– Na verdade, o Boca veio a São Paulo para não perder. O empate jogando aqui para eles estaria ótimo e estavam na deles, fechadinhos e tudo mais. Com a desvantagem, eles desarmaram a marcação do meio-campo (Saiu Da Silva) e colocaram um atacante (Acosta). Aí, como se diz na gíria do futebol, foi um chocolate!

Mal tive tempo de comemorar e Edílson fez o terceiro. Em situação normal, eu estaria radiante mas sei lá, foi estranho. Queria mais…

É tácito em nossa formação de Sudaca os caminhos da paixão inexorável pelo que amamos. No caso, amamos o futebol e naquele 09 de março, como que por uma conjuração cósmica entre time, torcida e universo, ficou decidido que no Parque Antártica o Palmeiras não ia parar de jogar. Não se contentaria apenas com os três pontos, não cessaria um milímetro que fosse na luta pelo encanto. Era dia de lavar a alma, era a noite de passar com um caminhão em cima do Boca Juniors.

No nosso berro incansável, na nossa sede de poesia o Palmeiras seguiu. Mazinho, o craque daquela noite seguiu botando o Boca na roda. Em jogada épica, driblou a zaga toda da linha burra de Menotti e sofreu o pênalti para Evair fazer o quarto. Pouco depois, no rebote de sua tentativa por gol de cobertura em Navarro Montoya, veio o 5×0 e o sexto de Jean Carlo, foi o êxtase. Como o mais belo dos olimpos, nós fizemos de nosso Palestra uma catedral. Era um 6×0, uma seiszada inapelável e implacável em cima da empáfia do Boca e da classe de Flaco Menotti.

Depois disso, quase esqueci do gol de pênalti do Boca, marcado por Martinez, dane-se.

Era 6×1! O placar lavou minha alma bêbada e me redimiu do torto que eu era.

Foi meu nirvana na Pompéia. Não, não vencemos aquela Libertadores. Passamos a primeira fase, ficamos nas oitavas contra o ótimo time do São Paulo e pouco me importa isso. Sou Sudaca, um rapaz latino americano que tem compromisso com a poesia e não com as “vitórias”.

Se bem que naquela noite, no Parque Antártica, venci.

OS DEUSES DO FUTEBOL NÃO DORMEM

por Zé Roberto Padilha

Além de torcer pelo Fluminense, que não tem sido fácil, passei a acompanhar, pelo prazer de assistir futebol, dois times do Brasileirão: Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Do primeiro, quase imbatível em sua Arena, ouso lançar o nome do melhor jogador do campeonato: Pablo. Técnico, escorregadio e goleador, já merecia há tempos um reconhecimento da mídia. E uma oportunidade na seleção. Do Mineiro, aprecio seus contra-ataques. Em torno de um pivô, Ricardo Oliveira, há triangulações pelos lados e penetrações mortais pelo meio. Um bando de baixinhos habilidosos e velozes circulam à sua volta com os laterais chegando. Nada de toques para o lado. A busca do gol incessante do começo ao fim. Um futebol moderno e diferente dos outros..

Daí vendem seu melhor jogador, Roger Guedes, então goleador da competição. E mesmo assim continuavam a nos dar este prazer pelo futebol ofensivo, pouco importando quem ocupava o seu lugar. Não conhecia o técnico, Ricardo Larghi, mesmo ele sendo nosso vizinho aqui de Paraíba do Sul. Mas seu trabalho era admirável e merecia ser considerado o técnico revelação do Campeonato Brasileiro. Daí, vocês sabem, eles estão lá para isso, chega aquele cartola que não conhece nada e põe a culpa no treinador. E o demite na reta final e ainda traz para o seu lugar um treinador que anda a cumprir tabela : Levir Culpi.

Ontem, contra o Fluminense, o repórter de campo perguntou ao Levir se pretendia realizar mudanças durante a partida. Ele, para espanto geral, declarou “por não conhecer as características dos jogadores reservas, se mudasse seria por contusão”. Foi sincero, disse o repórter. Não foi. Foi desleal com seu currículo, injusto com o Atlético Mineiro e com os colegas de profissão. Se não conhece o elenco, fica em casa como Abel Braga, estudando propostas para o ano que vem. Ou estude os jogadores em atividade para não dizer uma abobrinha dessas.

E quando Fábio Santos foi bater o pênalti, os Deuses do Futebol estavam atentos. E fizeram a sua parte. Cobrança desperdiçada e gol do Fluminense no contra-ataque. Bem feito. Mas as loucuras dos nossos cartolas não ficaram por aí. A Chapecoense, penúltima colocada, demitiu o seu treinador e trouxe outro para o seu lugar. Acreditem, do Paraná Clube, que já está rebaixado. Procurava explicações, algo parecido, mas de minha esposa veio a sábia definição: deve ser o mais barato. É, pode ser…..

AUGUSTO, O PRIMEIRO BRASILEIRO QUE DEVERIA ERGUER A JULES RIMET

por André Felipe de Lima

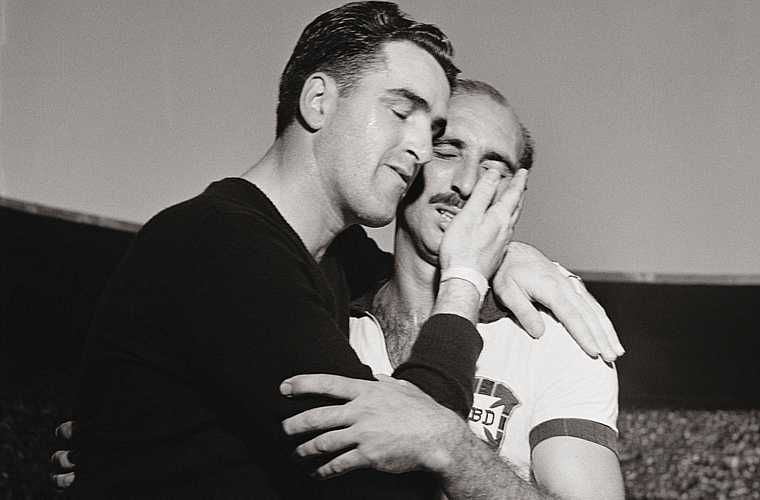

Ele tinha um sonho: ser o pioneiro do gesto que seria imortalizado por Bellini, Mauro Ramos de Oliveira, Carlos Alberto Torres, Dunga e Cafu. Mas tudo não passou de um sonho [ou seria pesadelo?] para Augusto, o “capitão de 50”. O velho Jules Rimet desceu as escadas da tribuna de honra e entregou a taça para outro capitão, o da celeste uruguaia, Obdúlio Varela. “Não chorei, mas tive vontade”, confessou Augusto ao repórter Geneton Moraes Neto. Fim de jogo contra os uruguaios, o zagueiro vascaíno saiu do Maracanã diretamente para sua casa, no bairro da Ilha do Governador. Já era agente da polícia especial. No dia seguinte, ao chegar ao departamento em que trabalhava, no Largo da Carioca, ouviu gozações. Aceitou tudo calado. O glamour dos dias que antecederam a final da Copa acabou. Restou-lhe a frustração que o atormentou até o fim da vida.

O ex-zagueiro, que também atuou como lateral-direito, Augusto da Costa nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 22 de outubro de 1920. Já era soldado da Polícia Especial do Exército quando iniciou a carreira nos juvenis do São Cristóvão, como ponta-esquerda. Em 1936, conquistou o seu primeiro título, ainda como juvenil pelo time da rua Figueira de Melo. No ano seguinte, novamente campeão juvenil, agora como lateral-esquerdo, após recomendação do treinador Palestini. Em 1940 foi campeão de aspirantes e no ano seguinte foi campeão do Torneio Municipal, conquista que os torcedores do São Cristóvão consideram como segundo troféu do campeonato carioca que o clube levantou. Demorou um pouco, mas em 1943, Augusto foi lembrado para compor a seleção carioca que acabou sendo campeã brasileira do mesmo ano.

Foi um jogador vigoroso e líder nato em campo. Em 1945 chegou ao Vasco para tornar-se capitão do time. Fez parte do “Expresso da Vitória” cruzmaltino que despontou no futebol brasileiro por quase dez anos, agregando nomes como o do goleiro Barbosa, Eli, Danilo, Jorge, Friaça, Maneca, Ademir de Menezes, Ipojucan e Chico. Augusto ficou no Vasco até 1953, quando encerrou a carreira. Foi campeão carioca em 1945, 47, 49, 50 e 52 e campeão invicto do sul-americano de clubes em 1948. Todos os títulos conquistados com a camisa do Vasco. Augusto atuou pela seleção carioca e foi campeão brasileiro interestadual em 1946. Disputou 311 jogos pelo Vasco marcando apenas um gol. Fez dois contra e jamais foi expulso, como apontam os dados levantados pelo pesquisador vascaíno Alexandre Mesquita.

Titular absoluto da seleção brasileira e capitão de 1948 a 1950, Augusto defendeu o escrete nacional em 20 jogos. Fez apenas um gol pela seleção. Estreou em 1947 formando a zaga com Aroldo e Nena da seleção que disputou dois jogos pela Copa Rio Branco. Conquistou a Copa América em 1949 e amargou o vice da Copa do Mundo de 1950, no Brasil. Após a tragédia no jogo em que perdeu o título mundial de 50 para o Uruguai, Augusto deixou o Maracanã indo diretamente para a sua residência na Ilha do Governador. No dia seguinte, trabalhou normalmente em sua repartição da Polícia Especial e teve que aguentar o deboche de colegas de trabalho.

Ao se aposentar dos gramados, em 1953, passou a exercer apenas a função de policial. Foi censor de filmes e de músicas durante o regime de ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1984. Um dos episódios mais comentados sobre a carreira de censor teria envolvido Augusto e o cantor e compositor Chico Buarque durante um show da cantora Maria Bethânia, na casa de espetáculos Canecão. Augusto foi lá especialmente para vetar a letra da música “Tanto mar”, composta por Chico, que, indignado com o censor, supostamente esbravejou: “Porra, Augusto, você perde a Copa e ainda vem me aporrinhar”. Constrangido, Augusto teria deixado a música ser tocada, mas vetado a letra.

O ex-craque vascaíno morou em Poços de Caldas, em Minas Gerais, durante bastante tempo. Casou-se duas vezes e teve dois filhos. Até 1994, mantinha um apartamento no Rio Comprido, bairro da Zona Norte carioca. Morreu aos 83 anos, na madrugada do dia 29 de fevereiro de 2004, ano bissexto, no Rio de Janeiro.