Ado (Bangu)

O ETERNO ÍDOLO DO BANGU

entrevista: Sergio Pugliese | fotos e vídeo: Daniel Planel

“Eu sou apaixonado por esse clube e tenho uma dívida com os torcedores”. Um dos personagens mais solicitados pela galera que acompanha o Museu, Ado nos recebeu em Moça Bonita e abriu o jogo sobre o seu amor pelo clube e um pênalti que não sai da sua memória.

Na década de 80, o Brasil vivia seus tempos áureos dentro de campo, com craques para todo lado e futebol arte em seu estado mais puro. No Brasileiro de 1985, no entanto, foi o Bangu quem despontou como grande time e não tomou conhecimento dos adversários. Vasco, Internacional e Brasil de Pelotas, por exemplo, foram times que ficaram pelo caminho do time de Moça Bonita.

Na grande final, após duas vitórias convincentes contra o Brasil de Pelotas, o Bangu enfrentaria o Coritiba em jogo único, no Maracanã.

– A gente estava pensando no Atlético-MG e veio o Coritiba. Estávamos tão confiantes que chegamos ao estádio apenas 15 minutos antes do jogo. Acho que essa autoconfiança prejudicou um pouquinho! – confessou Ado.

Empurrado por mais de 90 mil pessoas no Maracanã, a equipe carioca saiu atrás do placar, mas conseguiu deixar tudo igual e levar a decisão para os pênaltis.

– Parecia que o mundo tinha acabado ali. Eu ainda não assimilei aquele momento e até hoje tenho dificuldades para dormir.

A dor em questão surgiu após a última cobrança do Bangu, quando Ado deslocou o goleiro com perfeição mas a bola passou rente à trave direita de Rafael, responsável por fechar o gol do Coritiba durante o tempo regulamentar. Gomes converteu para o Coxa e calou o Maracanã naquele 31 de julho de 1985.

– Embora muitos craques tenham perdido, eu não admito jogador desperdiçar um pênalti. As chances do goleiro são mínimas!

De fato, o craque ficou marcado por esse revés, mas não podemos deixar de lado tudo que ele fez e continua fazendo pelo Bangu. Sua identificação com o clube é coisa de cinema e depois de tantos gols e dribles, o ex-ponta hoje trabalha na comissão técnica do alvirrubro.

Seu maior sonho é levantar um caneco pelo Bangu para retribuir todo o carinho da torcida e, como ele mesmo diz, pagar essa dívida.

– Eu amo tanto esse clube que não quis jogar no Flamengo, no Fluminense, no Corinthians, no Santos. Não quis ganhar dinheiro! Trabalho aqui por amor. É o clube da minha vida e aqui estou em casa!

Que surjam mais Ados no futebol brasileiro!

O INSOFISMÁVEL CAMISA 6

por Marcos Vinicius Cabral

“Futebol é uma parte da minha vida que eu amo e sempre vou amar”. A frase é de Evandro, o eterno camisa 6).

Filho mais velho de seu João e de dona Ziléia, o sonho do pequeno Evandro era ter uma bola de futebol.

Nos meses de novembro (seu aniversário) e dezembro (Natal), os olhos do pequeno garoto buscavam nos quatro cantos da casa o tão desejado presente.

Com apenas seis anos de idade, sua intenção era se relacionar com a bola e viver essa paixão platônica.

Mas os pais não pensavam assim.

A mãe, uma dedicada dona do lar e o pai, caldeireiro do Estaleiro Mauá S/A em Niterói, zelavam tanto pelos estudos dele e do irmão Vander, a ponto de colocá-los no Centro de Ensino Sininho de Ouro, um dos mais tradicionais do bairro.

Mas nada o impediria de viver sua paixão.

– Jogávamos com nossos primos todas às tardes depois das aulas com um bola feita de meias em um terreno íngreme e baldio no Largo do Barradas, onde hoje funciona o Tio Sam Esporte Clube -, confidencia Evandro França de Oliveira de 53 anos.

Dois anos depois, morando no Boa Vista em São Gonçalo, como todo moleque, jogaria na rua no time chamado Galo de Ouro, no qual cada vitória valia um refrigerante.

– Bebi muito Mineirinho! – diz às gargalhadas.

Desde cedo, vencer seria um verbo conjugado sempre na primeira pessoa de Evandro.

Em 1978, com 13 anos e seu irmão com 11, recebiam a notícia que a cegonha estava trazendo um irmãozinho chamado Leandro.

Quando o menino chegou ao mundo no ano seguinte, o duro golpe: seus pais se divorciaram.

Enquanto dona Ziléia precisava trabalhar para cuidar dos três filhos, Evandro era obrigado a cuidar dos dois irmãos.

Sorte deles que ganharam um segundo pai e azar do Club de Regatas do Vasco da Gama, que perdeu um grande lateral-esquerdo.

– Não me arrependo de não ter ido treinar em São Januário para cuidar dos meus irmãos -, lembra visivelmente emocionado.

Se os “Deuses do Futebol” lhe tiraram a chance de ser jogador, o destino foi mais generoso e permitiu que se transformasse num dos maiores jogadores de várzeas.

Estreou em 1980 no bom time do Mequinha Futebol Clube em São Fidélis, conhecida como “Cidade Poema” devido às belezas naturais e ao seu grande número de poetas e foi verso e prosa naquele gramado contra a seleção local no primeiro quadro aos 15 anos.

– Meu tio Zé Maria me escalou, marquei o craque deles e comecei ali minha história no futebol – relembra.

Um outro tio de nome João, vulgo Joãozinho, o levaria no Campo do Vital Brasil em Itaúna, e naquele instante, sentiu algo diferente.

– Foi ali que verdadeiramente nasceu o desejo de jogar futebol. Aquilo foi crescendo, crescendo e crescendo em mim, contagiando… não sei explicar! – diz referindo-se ao futebol praticado pelas equipes do Magno, Pagão e Monte Verde.

Meses depois, no Campo do Mangueirinha, no Luiz Caçador, começou a escrever seu nome de grande jogador vestindo o verde e amarelo do Unidos da Amizade Futebol Clube.

Ganhador de vários campeonatos, a final contra o temido Tronco no Jockey foi inesquecível.

– Ganhamos de 1 a 0, gol de Vandinho, contra o time da casa e sua torcida, mas nosso time era muito equilibrado – conta.

De acordo que os títulos iam se amontoando, os joelhos começavam a dar sinais de desgate: era preciso recuar.

E foi remanejado à zaga, posição que sempre foi seu desejo.

Já como zagueiro, ganhou três dos três campeonatos que disputou com as camisas do Internacional e Unidos da Amizade no Recanto em Luiz Caçador.

– Me espelhava em Leandro – revela sem esconder a admiração pelo ídolo rubro-negro que teve a carreira abreviada pelos joelhos.

Em 1990, conquistou o Campeonato Gonçalense – que é o ápice na carreira de todo atleta amador – no centenário da cidade, jogando pelo Beira-Rio, no extinto 3° BI (Batalhão de Infantaria), na Venda da Cruz.

No Cinco de Julho, pelo Atlantic Peon, em cinco campeonatos chegou em todos na final, sendo vice em quatro deles e campeão em 2000.

– Uma pena que um cara como Evandro não tenha se tornado profissional. Além da dedicação dentro de campo, jogador de rara inteligência. Um boleiro como costumamos chamar – diz Felipe de 60 anos, seu treinador no Atlantic.

Em 2008, no Lira Futebol Clube e já veterano, foi campeão mais uma vez.

– Evandro era um jogador de muita técnica, boa marcação, além dos excelentes cruzamentos e viradas de jogo. Quando era deslocado pra jogar na zaga, colocava o atacante no bolso – diz Helinho de 47 anos que o enfrentou várias vezes.

Mas se dentro de campo não lhe faltou motivos para sorrir com as conquistas alcançadas, fora dele, algumas lágrimas passearam por seu rosto áspero com duas perdas irreparáveis.

– Meu irmão de consideração. Me ensinou a nunca chutar de bico. Trabalhamos juntos nos estaleiros da vida, no camelô e jogamos juntos várias vezes! – diz sobre o falecimento do compadre Lilico.

E completa:

– Minha mãe foi tudo para mim. Deus a levou ano passado no dia do meu aniversário – emociona-se.

Mas no fim, o reconhecimento se dá aos domingos no Campo do Mangueirinha, onde às 9h, o craque da eterna camisa 6 ensina futebol com a maior humildade, qualidade esta que é sua última e grande vitória.

JOGADOR MORRE DUAS VEZES, NÓS VÁRIAS

por Paulo Escobar

Falcão um dia disse que jogador de futebol morre duas vezes, uma quando para de jogar e a segunda quando morre mesmo. Mas de uns anos pra cá acredito que nós, os torcedores, morremos algumas vezes.

Quantos ídolos acompanhamos desde as categorias de base, vimos suas histórias de saída das realidades de pobreza e nos encantaram nos gramados por décadas. E quantos deles no momento de pendurarem as chuteiras nos fizeram perder o chão?

Somos tão envolvidos com o sentimento que o futebol gera em nós, que não percebemos o tempo passar e quando olhamos se passaram os anos. E com este passar do tempo os nossos ídolos viraram senhores, que a idade lhes gerou as marcas também e os leva ao final de suas carreiras, pelo corpo já não aguentar aquilo que é exigido pelo futebol.

Eu era criança quando Zico se despediu do futebol aqui no Brasil, que depois continuou por mais quatro anos no Japão, naquele jogo Flamengo e seleção do Mundo. Maracanã lotado naquele 1990, que ainda existia a geral, totalmente estrumbado pra ver o adeus do Galinho.

Me senti vazio depois daquele jogo festivo, como se a partir daquele momento faltaria a magia, me emocionei. Pensei o que seria do futebol sem Zico, seria voltar a ver o Flamengo e procurar o camisa dez no meio de campo e não encontrá-lo.

Com o passar do tempo voltamos a viver de novo, aprendemos a conviver com a dor da primeira morte do ídolo, e criamos novos ídolos. No nosso altar interno outros se somam e passamos a viver tudo de novo.

Depois, na Bombonera, tive outra morte quando Diego se despediu naquilo que foi mais que um jogo, foi um verdadeiro ritual. Maradona que me fez vibrar e sonhar, pendurava as chuteiras, um tango se encerrava e ali voltei a ter os mesmos sentimentos de vazio, pensando o que viria depois de Diego.

Quando Roman e Marcelo Salas pararam tive a mesma sensação de tristeza, não os veria mais nos gramados e muitas vezes assisti aos jogos e os procurei me esquecendo que já não estavam mais nos gramados.

Perdi as contas de quantas vezes chorei com a despedida de um ídolo, de quantas vezes estive de luto pela primeira morte deles. E suspeito que ainda morrerei outras vezes, suspeito que me iludirei de novo achando que eles nunca deixarão de jogar, até ter que enfrentar a realidade de que eles irão parar.

Morri junto também com Gamarra, Djalminha, Zamorano, Rincón, Alex, Gaúcho e com tantos outros que levaram um pedaço de mim. Procurei muitos deles no gramado depois que pararam e a cada dia que o futebol se moderniza, sinto mais a falta deles.

Os anos passam e sentimos as dores da idade dentro e fora dos campos, sei que ainda veremos muita coisa, mas uma delas é certa: que se jogador morre duas vezes, nós morremos e morreremos muitas ainda.

CRAQUES DO PASSADO – ZBIGNIEW “BONIEK” –

por Serginho 5Bocas

Meu primeiro contato, ainda garoto, com o futebol polonês foi na Copa de 1978, quando a Polônia de Lato, Szarmach e Deyna, da extraordinária geração de 1974, enfrentou a Argentina já nas quartas de finais.

Lembro de alguns lances de um time polonês envelhecido contra um time argentino raçudo e apoiado pela sua enlouquecida torcida. O jogo foi bom e um dos destaques foi o jovem Boniek que armou a maioria das jogadas polonesas, pena que quando estava 1×0 Argentina, Fillol, que foi um monstro neste jogo, defendeu a cobrança “fraca”de um pênalti mal cobrado pelo craque Deyna, esfriando qualquer reação dos poloneses. Depois foi só fazer o segundo e administrar.

Boniek tinha uma velocidade espantosa e, aliado a esta rapidez, tinha muita habilidade e ainda sabia fazer gols, muitos gols. Tanto que ele foi o terceiro artilheiro da Copa de 82 empatado com Zico com quatro gols e na Copa anterior, a de 78, fez outros dois.

Na Copa de 1982, ele viveu seu apogeu em Copas do Mundo. Fez uma Copa muito boa, com destaque para o jogo contra a Bélgica em que fez três gols e classificou a Polônia para as semifinais, só que Boniek levou o segundo cartão amarelo na Copa e foi suspenso ficando fora do jogo mais importante de sua vida, a semifinal contra a Itália.

Boniek fez tanto na Copa de 1982 que chamou a atenção dos italianos da Juventus. Eles compraram o polonês, que junto do francês Platini e da base da seleção italiana, fez da Juventus o melhor time europeu da primeira metade dos anos 80, sendo campeão italiano, europeu e mundial.

Depois ainda jogaria pela Roma até encerrar a carreira.

O futebol hoje é jogado talvez a uns 100 por hora e na época de Boniek talvez a uns 85, mas ele não sabia disso e jogava a uns 105 ou mais, o cara era diferenciado.

Boniek se despediu na Copa de 1986 e como não podia deixar de ser, deixou para seus fãs uma jogada antológica no jogo contra o Brasil, uma bicicleta espetacular que infelizmente não entrou:

Mais uma fera do futebol que eu vi…

Um forte abraço

Serginho5Bocas

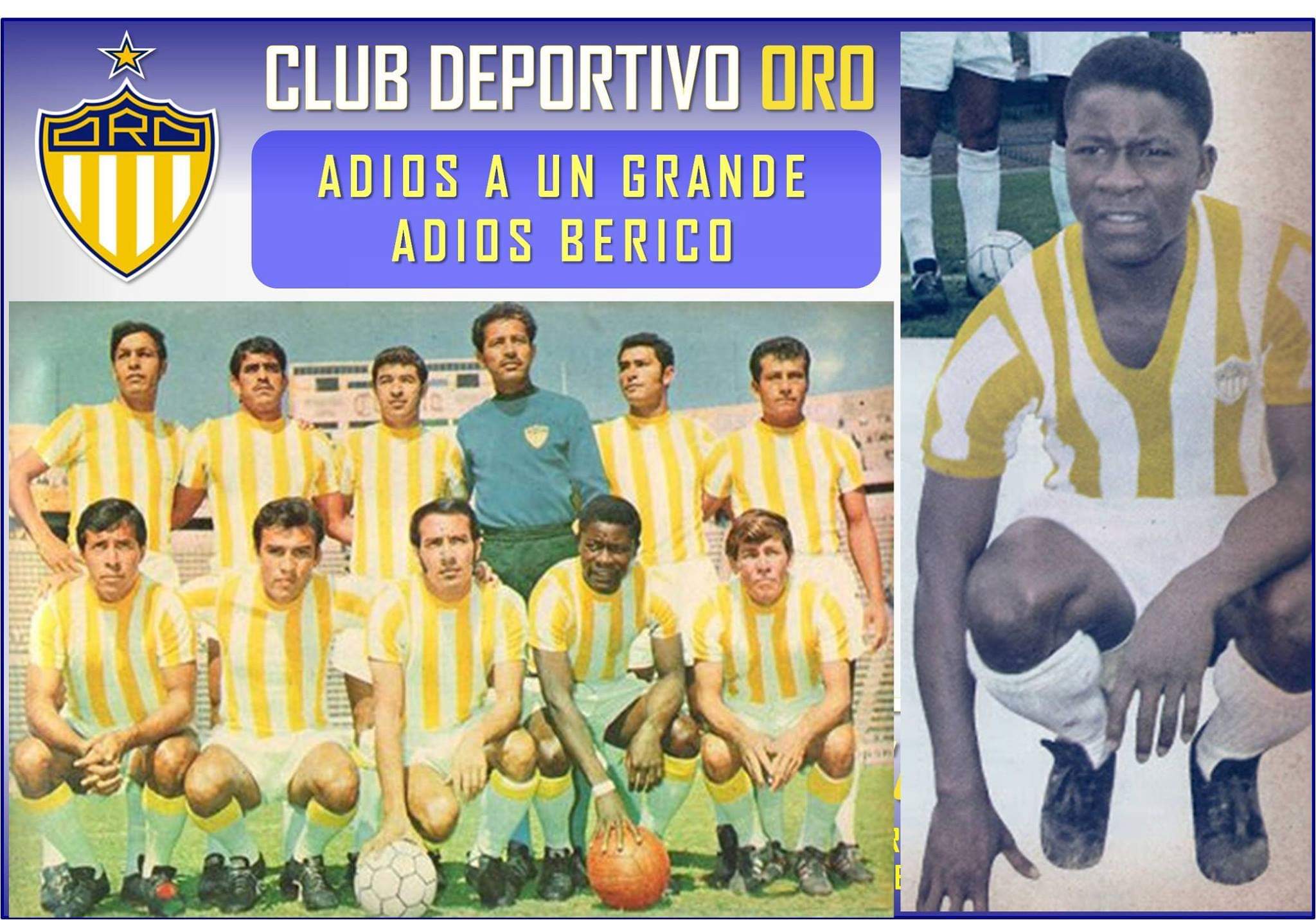

BERICO, O NOVO PELÉ

por Victor Kingma

No início dos anos 60, os jogos transmitidos pela TV eram raros, principalmente envolvendo os times do interior, o que dificultava a observação dos novos talentos que surgiam fora dos grandes centros. Desde o início de 1964, entretanto, os noticiários esportivos, principalmente das rádios de São Paulo, passaram a chamar a atenção dos torcedores para uma nova sensação que despontava no Guarani de Campinas: o jovem atacante Berico, que os mais eufóricos chegavam a chamar de o novo Pelé.

O menino prodígio, então, passou a ser cobiçado por quase todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Mais ágil nas negociações, o Flamengo logo se acertou com os dirigentes campineiros e contratou a nova promessa do futebol brasileiro por 50 milhões de cruzeiros, valor expressivo na época.

A transação causou tanta revolta e consternação juntos aos torcedores do Guarani que o jogador teve que sair às escondidas da cidade.

A empolgação dos torcedores flamenguistas com o novo astro veio logo no jogo de estreia contra o Olaria pelo Campeonato Carioca, no dia 10 de outubro daquele ano. Berico teve uma atuação espetacular: marcou dois gols e participou do outro, na vitória dos rubro-negros por 3 x 0. E encantou os torcedores com sua velocidade, toques rápidos e cabeçadas certeiras. Parecia que o Flamengo tinha mesmo descoberto uma joia rara.

As manchetes dos jornais que já vinham dando destaque para a aguardada estreia do jovem avante, nos dias seguintes, então, destacavam em letras garrafais a grande atuação e a biografia da nova estrela que surgia no futebol brasileiro. Os programas esportivos não falavam em outra coisa. Eu, que assisti ao jogo pela TV, me lembro bem que um comentarista, mais empolgado, chegou a dizer que Berico tinha todas as características de Pelé, com a vantagem de cabecear melhor.

Mas a nova estrela só brilhou na estreia. Depois se apagou. O menino não suportou tanta pressão e expectativa. Nas partidas seguintes, com todos os holofotes voltados em sua direção, corria, se esforçava, mas não conseguiu marcar um gol sequer até o final do campeonato. E foi barrado pelo técnico Flávio Costa.

Depois de 22 jogos no Flamengo e apenas cinco gols marcados, dois deles contra São Paulo e Corinthians, pelo Torneio Rio-São Paulo de 1965, os dirigentes o venderam para o futebol mexicano. No México, livre da pressão da torcida e da imprensa, pode finalmente mostrar seu talento. Virou ídolo e brilhou por 10 anos seguidos defendendo o Club Deportivo Oro, de Jalisco, e o Pumas. Já veterano ainda atuou no futebol americano, onde encerrou a carreira, em 1978.

José de Oliveira Filho, o Berico, nasceu na cidade de Sertãozinho, em 10 de abril de 1942 e faleceu em Sacramento, Estados Unidos, em 2016. Seu prestigio no México era tanto que os clubes pelos quais atuou lhe prestaram várias homenagens quando de sua morte.

Foi um desses talentos que, se os torcedores do Flamengo tivessem um pouco mais de paciência com ele, poderia, guardadas as devidas proporções, ter se tornado mesmo um grande ídolo na história do time rubro-negro.