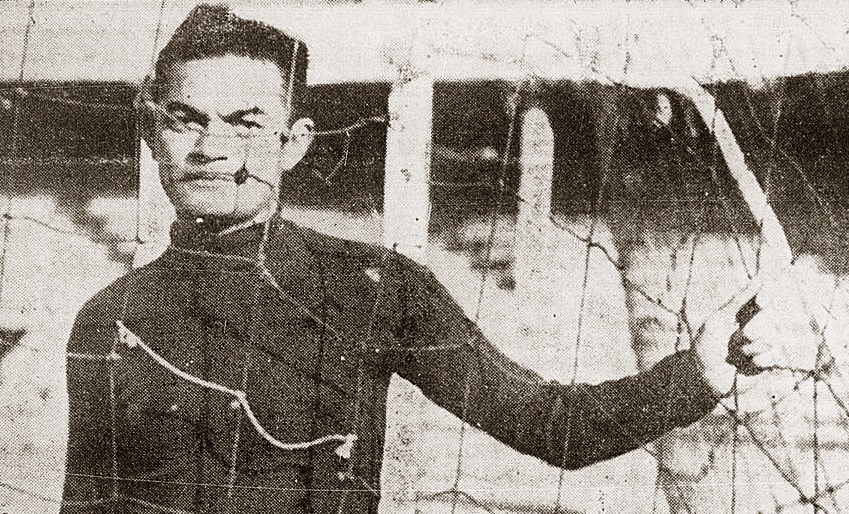

JAGUARÉ, O GOLEIRO QUE FAZIA A “BICHINHA” ROLAR NO DEDO

por André Felipe de Lima

Há histórias em que o prólogo é necessário. A de Jaguaré está entre elas. Uma eloquente epopeia. Uma trajetória incomum como a de um Heleno de Freitas, Garrincha ou Almir Pernambuquinho. Até o surgimento de Barbosa, foi ele o melhor goleiro da história do Vasco. No Brasil, poucos se lembram de quem foi Jaguaré, mas na França, especialmente em Marselha, os torcedores do Olympique o reverenciam até hoje. Jaguaré — com a sua indefectível boina — é, de longe, o melhor goleiro de todos os tempos do clube mais popular de lá. Poucos questionam isso em Marselha.

Jaguaré migrou da anedota ao trágico. Do goleiro, contaram muitos casos, uns para rir, outros nem tanto. Chegou a puxar um punhal para Welfare, então treinador do Vasco, porque queria a todo custo entrar em campo. O técnico só queria poupá-lo de uma inexpressiva partida contra o modesto Elvira de Jacareí. Mas a verdade é que Jaguaré “abria bocas de sono”, como descreveu Mario Filho. Sempre parecia que jogava obrigado, mas a “bichinha” — como se referia à bola — morria sempre em suas mãos. “Se Pereira Peixoto não estivesse por perto, Welfare era um homem morto”. Mario Filho até entendia a reação intempestiva e passional de Jaguaré. Se parasse de jogar ali, pouco importando se era um time de várzea ou o Flamengo, seu destino era o amargo regresso ao cais do porto, aos sacos de farinha, aos tamancos que usava em dias que apagara da memória. Era negro e não poderia se dar ao luxo de ser poupado de um match. Seria uma desgraça. Se fosse branco, “como um Fortes”, ex-jogador do Fluminense e de família endinheirada, não temeria. Como frisou Mario Filho, Jaguaré precisava de tudo que o futebol lhe proporcionava, principalmente casa, comida, “bicho” e retrato no jornal.

O ex-goleiro Jaguaré Bezerra de Vasconcelos nasceu no dia 14 de maio (ou julho, como apontam outras fontes) de 1905, no Rio de Janeiro. O historiador e jornalista Celso Unzelte informa, contudo, que a data correta do nascimento do goleiro seria 27 de outubro de 1908. Trabalhava em Santos, na S.P.R, nos armazéns, no pesado. Carregava tudo que surgisse. Descobriram que aquele camarada forte pra burro daria um ótimo “quíper”. Jaguaré foi a estrela do arco do Associação Docas. Achou que era bom, confiou no próprio taco e rumou para o Rio de Janeiro. Mas o futebol ainda era algo intangível. Trabalhou, e duro, no Moinho Inglês, na estiva, até ser descoberto por Espanhol, então zagueiro vascaíno, quando o viu defender o Pereira Passos F.C., antigo time do cais do porto e das peladas no bairro da Saúde. Espanhol não pensou duas vezes. Convidou-o para treinar no Vasco.

O “Dengoso”, apelido que ganharia mais tarde, tentaria a sorte em São Januário. Cruzou o portão de entrada do estádio do Vasco calçando tamanco e vestindo uma camisa fora da calça. Um desalinhado que impressionara no treino. O então técnico Welfare, que implicava com o jeito desleixado e irreverente de Jaguaré, cedeu. E não poderia ser diferente. Foi imediatamente inscrito na Liga, depois que o Vasco contratou um professor particular para ensiná-lo a assinar o nome. Teve uma carreira fulminante: no mesmo ano em que estreou no Vasco, em 1928, tornou-se titular da seleção brasileira. No ano seguinte, foi campeão carioca pelo Vasco. O goleiro já tinha uma legião de fãs. Na seleção carioca, substituiu o “intocável” Amado, do Flamengo.

Diziam que Jaguaré tinha o hábito de cochilar 10 minutos antes de entrar em campo.

Era adoravelmente irresponsável. Um goleiro acrobático, com um jeito moleque. Gostava de rodar a bola em seu dedo indicador depois de defendê-la, quase sempre com uma mão. Ladislau da Guia, irmão de Domingos da Guia, defendia, na ocasião, o Bangu, quando se irritou com Jaguaré porque o goleiro prometera, antes do jogo, driblá-lo. No primeiro lance, um chapéu — mas com as mãos — em Ladislau e a bola rolando na ponta do dedo indicador.

Em 1931, depois de uma vitoriosa excursão do Vasco a Portugal e Espanha, foi contratado pelo Barcelona, juntamente com o zagueiro Fausto. Os dois desejavam experimentar o tal do profissionalismo. Queriam, enfim, ganhar dinheiro com o esforço e categoria que esbanjavam nos gramados. A cada um os cartolas da Catalunha ofereceram 30 mil pesetas, mais 30 contos de luvas, ordenados e gratificações. Ambos jogaram apenas amistosos. Como não se naturalizaram espanhóis, o clube dispensou os dois brasileiros. Para Jaguaré, a situação era mais incômoda porque no arco do Barça havia a lenda Ricardo Zamora. A permanência de “Dengoso” na Espanha não durou mais que cinco meses. Ele e Fausto receberam apenas uma parcela das 30 mil pesetas.

Apesar da volta que ele e Fausto receberam dos cartolas do Barça, Jaguaré definiu, em 1932, ser o profissionalismo imprescindível para o esporte: “Acho que o profissionalismo é uma grande necessidade, para melhorar o nosso futebol, tão carecedor de bons conjuntos. Além disso, os profissionais jogam com mais ardor, porque é dessa tarefa que eles tiram o pão de cada dia. A vitória para o ‘footballer’ assalariado é uma questão de vida. Lá na Espanha, onde joguei, vi muitos companheiros chorando, depois dos jogos perdidos. Uma bola que vai fora do arco, chutada por profissionais, importa em grande tortura para todo o time, que perde, assim, possibilidades de ganhar mais ‘nota’”.

Mario Filho registra em sua obra sobre o negro no futebol brasileiro que Jaguaré, “antes que o dinheiro acabasse”, teria retornado ao Brasil. A São Januário, mais precisamente. Mas o Vasco “não quis saber dele”. Chegou justamente no dia de um jogo contra o Botafogo que valia o título carioca de 1931. Foi hostilizado e deixou a arquibancada sob vaias. Embarcou em um táxi para Campos Sales, onde jogavam América e Bonsucesso. O Vasco, até a “fuga” de Fausto e Jaguaré, mantinha ampla vantagem sobre os adversários na tabela do torneio. Mas enfraqueceu-se. Perdeu seus dois principais craques. Os botafoguenses derrotaram vascaínos. O América venceu o seu jogo e conquistou o título.

Desde que retornara da Europa, o único assunto de Jaguaré era o tratamento que recebera dos espanhóis. “Menino, só vendo!”. Então “promessa de craque” em 1932, Leônidas da Silva se encantava com as histórias contadas por Jaguaré sobre a estada em Barcelona. E o arqueiro só ficou na Catalunha apenas cinco meses. Imagine se permanecesse por mais tempo.

Sem o Vasco para acolhê-lo, o goleiro estava convicto de que deveria voltar ao futebol europeu. De tanto propagar sua aventura espanhola, muitos outros jogadores se interessaram pelo “novo eldorado”. Um dos quais, Leônidas.

Jaguaré já estava no porto. Leônidas iria com ele. Mas nada de Leônidas aparecer. Sem poder espera-lo por mais tempo, Jaguaré, preparava-se para embarcar quando foi detido por policiais. A acusação: desertor. Foi sorteado para o serviço militar e não compareceu. Mario Filho escreveu que a prisão de Jaguaré foi uma grande “sorte”. O Barcelona nunca enviou passagens tampouco o procurou para algum acerto. Lá, na Europa, negro e sem dinheiro seria tudo muito mais complicado. Se no Brasil, o preconceito racial era latente, o que dizer na Europa.

Ficou por aqui mesmo e tinha de sobreviver. Era querido por todos que trabalhavam no meio futebolístico, jogadores, cartolas, técnicos… e, sobretudo, torcedores. Estava fundado o “Festival do Jaguaré”, jogos de futebol patrocinados por blocos carnavalescos, cujas rendas eram repartidas entre os jogadores. O evento organizado por Jaguaré fez tanto sucesso que atraiu mais torcedores que as partidas do campeonato carioca de 1932. Domingos da Guia e Leônidas da Silva sempre prestigiaram os festivais de Jaguaré. Todo o sucesso incomodou a Confederação Brasileira de Desportos [CBD], que abriu vários inquéritos contra o “festival”. Deram em nada. O empreendimento lúdico — que rendia dividendos aos jogadores do Rio de Janeiro — acabou sendo a alavanca para que o profissionalismo no futebol brasileiro acontecesse formalmente no ano seguinte. Jaguaré poderia retornar a São Januário sem vaias e treinar com os antigos companheiros. Fosse ainda amador poderia fazer as presepadas costumeiras com a bola. Engolir um “frango” aqui, outro acolá… mas agora era diferente. Era um profissional. Na primeira falha após uma firula — em um jogo contra o Palestra, no dia 18 de julho de 1933 — a torcida, que tanto o admirava, e representantes do Vasco no gramado se enfureceram. “Palhaço! Vai para o circo, palhaço!”.

ENCANTADOR DE FRANCESES

O goleiro defendeu o Corinthians no ano seguinte, quando disputou apenas 15 partidas. Venceu nove, empatou três e sofreu 13 gols. Formou naquele período a linha de defesa corintiana do “J”, com o não menos folclórico zagueiro Jaú e Jarbas. Acabou se transferindo, segundo o cronista Adriano De Vanney, para o Sporting Lisboa. Jogou a tempo de vestir a camisa do Acadêmicos do Porto. Foi um dos primeiros jogadores brasileiros a defender um time português. Em 1936, um telegrama vindo da França convida Jaguaré para um teste no Olympique de Marselha. A reposta é “oui”. Quem o indicou ao clube francês foi o craque espanhol José Samitier, El Mago, ídolo do Barcelona, com quem Jaguaré atuou na Espanha e que fugira da guerra civil espanhola. Bastou meia hora de teste para o goleiro provar que era craque.

Escrevia aos amigos dizendo que estava “abafando” na França. A pura e genuína verdade. Era ídolo. Incontestavelmente ídolo. Em uma das cartas, escreveu um curioso episódio em um bar, onde pediu água e o garçom lhe ofereceu conhaque. “O pior é que não tive remédio senão beber, porque malandro não estrila”. O craque bebeu. E seria esta mesma bebida a responsável pelo seu ocaso anos depois.

Com o Olympique, foi campeão francês da temporada 1936/ 37. Um título apertado. Apenas um ponto sobre o segundo colocado. Mas a temporada seguinte de 1937/ 38 seria ainda mais especial para “Le Jaguar”. A memorável final da Copa da França, realizada no dia 8 de maio de 1938, com cerca de 30 mil espectadores no Parc des Princes. No disputadíssimo jogo, o Olympique derrotou o Metz por 2 a 1 [Kohut e Aznar para o Olympique e Rohrbacher, para o Metz]. O árbitro foi Mr. Munsch. Jaguaré foi considerado um dos melhores jogadores daquele momento apesar de o Olympique ter sido vice-campeão do campeonato francês atrás apenas do Sochaux-Montbéliard. No torneio de 1938/ 39, Jaguaré ajudou o clube a obter novamente o segundo lugar, perdendo o título para F.C.Sete. Mas o craque fez fama. Dizem que até pênalti cobrava. A mais pura verdade.

Sete dias antes da final contra o Metz, os dois rivais do sul, FC Séte e Olympique entraram em campo. A peleja terminou 1 a 1. Ao longo do jogo, Jaguaré (que era chamado pelos franceses de Vasconcelos) envolveu-se nos três pênaltis marcados pelo juiz Roger Conrié. O primeiro em favor do Olympique. O goleiro foi designado para cobrar o penal. Olhou para o arqueiro adversário e, como deboche, indicou o canto no qual colocaria a bola. Após marcar o gol, passou pelo capitão do Olympique, Ferdi Bruhin, e disse: “Você está contente, Napoleão?”. A história não parou naquele penal. Outros dois foram marcados para o Séte, mas Domingo Balmanya [34 anos], veterano espanhol, e o jovem francês Pierre Danzelle [18 anos] fracassaram nas cobranças. Um penal sobre o gol e outro nos braços do Jaguaré. Os resignados adversários diziam: “Impossível marcar gol no grande Vasconcelos”. Até hoje Jaguaré permanece como único goleiro a marcar gol para o Olympique no campeonato francês.

O danado foi mesmo um goleiraço. Era difícil para os franceses engolirem tamanho desprendimento em campo. Consideravam as molecagens de Jaguaré impróprias para um arqueiro. Em uma partida contra o Racing, o arqueiro teria salvado o gol com uma inimaginável “bicicleta”. Tinha a mania de bater a bola na cabeça do atacante adversário. O que aconteceu durante uma partida do Vasco contra o América. A “vítima” da galhofa foi o atacante Alfredinho. O mesmo ocorreu em um match na Inglaterra. O juiz chamou o capitão do Olympique e o advertiu que expulsaria Jaguaré caso a cena se repetisse, mesmo assim puniu o time francês com um tiro livre, indireto.

Pioneiro em todos os aspectos, em uma de suas vindas da Europa ao Brasil, Jaguaré apareceu no Vasco e treinou usando luvas, uma novidade. Há quem defenda a tese de que foi ele o primeiro a usá-las no futebol brasileiro. Teria trazido dois pares após uma excursão do Vasco a Europa, em 1931.

Mesmo quando visitava o Brasil, especialmente São Januário, arrastava multidões aos treinos ávidas por conhecer a próxima novidade de Jaguaré. Em um deles, apareceu de terno branco e chapéu Chile pendido para o lado. Trocou de roupa, mas manteve o boné e as luvas. Era um exímio defensor de pênaltis, como escreveu Mario Filho:

“Às vezes, porém, o quíper é quem descontrola o atacante. Joel se arrepiava todo, de nojo, quando cuspiam na bola. Jaguaré Bezerra de Vasconcelos, pelo contrário, era o primeiro a cuspir na bola. E dizia para quem ia bater o pênalti: Pode bater que eu vou rodar a bichinha na ponta do dedo. E rodou-a algumas vezes. Até mesmo num pênalti batido por Grané. Para se ter uma ideia do chute de Grané: ele ia bater um off-side dentro da pequena área e os companheiros pediam-lhe que chutasse devagar. Porque se ele chutasse com força a bola atravessava o campo, ia perder-se atrás do outro gol. Pois Jaguaré, depois de cuspir na bola, avisou a Grané que ia rodá-la na ponta do dedo. O chute de Grané partiu para cima de Jaguaré. Jaguaré agarrou a bola, caiu sentado, com toda a força, os olhos revirando. Não estava totalmente desacordado, porém. Lembrou-se a tempo e, insolentemente, sorrindo um sorriso de anjo tocando ou ouvindo harpa, rodou a bichinha no dedo”.

O pesquisador Celso Uzelte afirma que o duelo Jaguaré x Grané realmente aconteceu durante um jogo entre paulistas e cariocas, mas o final não foi nem um pouco louvável para o goleiro, que antes da cobrança do penal teria dito a Grané que defenderia o “chutinho” do “mastodonte” com um soco. Teve os dois pulsos fraturados.

Jaguaré debochava dos cobradores de pênaltis adversários. Desde com um Ladislau da Guia, que tinha fama de irascível, até um Leônidas da Silva ou De Maria, ponta-esquerda do Corinthians, Jaguaré fazia troça com todos. Com Leônidas, o seguinte diálogo recuperado pelo cronista Adriano De Vanney: “Você é o tal que nunca perdeu um penalty?”, disse Jaguaré para Leônidas da Silva, que ignorou a chacota e partiu para a cobrança. Jaguaré alertou-o que defenderia sem muito esforço e ainda “cantou” que o craque bateria na bola, mas chutando-a no centro do gol, em cima do arqueiro. Bingo. “Eu não te disse, ‘velhinho’, que você ia chutar onde eu mandei?”.

Com De Maria, não foi diferente. O embate aconteceu em 1929. Era mais um jogo entre cariocas e paulistas. O ponta chutou. Jaguaré defendeu apenas com uma mão. O inusitado, porém, aconteceu. O goleiro devolveu a bola para De Maria e desferiu o deboche: “Chute outra, De Maria, que esta não prestou!”.

Mas houve um craque com quem Jaguaré nunca deveria ter brincado: Friedenreich. Àquela altura, “El Tigre” tinha mais idade e estrada no futebol que Jaguaré, mesmo assim o goleiro não queria perder a piada.

O juiz marca pênalti. Fried se prepara e Jaguaré diz que “vai tirar de cabeça”. Na hora da cobrança, o craque troca de pé. Chuta no canto oposto de Jaguaré, que tenta voltar, praticando, literalmente, um voo contorcionista. O resultado da acrobacia foi descrito por De Vanney: “Torceu a espinha dorsal de maneira que saiu do campo carregado em padiola para o Pronto Socorro, completamente paralítico da cintura para cima. E, após recobrar os sentidos, comentou com aquele bom humor que jamais deixou de ter:

“Eu fui pensar que era avião e… aí está o resultado”.

Quando retornou da França, Jaguaré, o primeiro goleiro brasileiro a jogar fora do Brasil, não trouxe tantos francos como muitos imaginaram. Diziam, na ocasião, que o goleiro, já não era mais aquele camarada forte que, antes de iniciar a carreira, fazia as pessoas pararem para aplaudi-lo no cais do porto quando carregava em uma única mão saco de cinquenta quilos de farinha. Havia se acovardado, acreditavam, por deixar Paris com medo da sanha hitlerista. Eis a verdade: quando a Segunda Guerra começou, o dinheiro de todos na França foi congelado. Inclusive o de Jaguaré, que retornou a Portugal para defender o Acadêmico, do Porto. Mas já não era mais o Jaguaré de outrora, do Vasco, do Olympique… regressou ao Brasil, pobre. “Fisionomia cansada, de quem esbarrou no nada da vida”, escreveu De Vanney.

Nelson Rodrigues lembrava de Jaguaré como grande goleiro, que só não morreu vítima de um foco dentário por milagre. “No seu tempo não havia Departamento Médico, e um jogador podia andar com a boca em petição de miséria, desfraldando cáries gigantescas. Assim era Jaguaré: — não tinha dentes, mas só cáries. E seu riso sem obturações, docemente alvar, era largo, permanente e terrível. E acontece o seguinte: — a época de Jaguaré coincidiu com a infância do profissionalismo. Morria-se de fome no futebol”.

Logo que chegou de Paris, Jaguaré visitou São Januário e desafiou os atacantes a fazerem gol nele usando bolas de tênis. Não deixou passar nada. Torcedores, obviamente, ficaram extasiados. Mas Jaguaré já estava em fim de carreira e não teve mais oportunidades em São Januário. A última, aliás, no São Cristóvão. E foi só. O craque foi tombando. Encontrou no álcool um lenitivo. E a bebida encontrou em Jaguaré um território fértil para seu poder destruidor de almas incautas e frágeis. O pouco que conquistou, gastou… preferencialmente em bebida. A maior parte, em Paris mesmo. Morreu em 27 de outubro de 1940, no Hospital Franco da Rocha, o antigo centro psiquiátrico de Juqueri, onde esteve internado após uma briga no Largo do Paissandu, no centro paulistano. Outras fontes asseveram, porém, que o genial ex-goleiro do Vasco e do Olympique morreu após ser espancado por policiais num bar em Santo Anastácio D´Oeste, interior paulista. Não há, entretanto, registro de óbito do ex-goleiro em nenhum cartório da cidade. As duas versões convergem pelo menos em algo: Jaguaré foi enterrado em uma vala comum, sem a presença de amigos ou parentes, como indigente. Esquecido.

PARA QUE A SOLIDARIEDADE NÃO VIRE HIPOCRISIA

por Marluci Martins

Ninguém mais vai fazer campanha nas redes sociais contra jogador e jornalista. Ninguém vai zombar do torcedor desesperado que ameaçou se jogar do alto da marquise de São Januário. Ninguém vai dizer pro Zico que ele perdeu um pênalti em Copa do Mundo. Ninguém vai gritar “assassino” pro Edmundo se ele der o pontapé inicial num Flamengo x Vasco. Ninguém vai xingar a mãe do árbitro. Ninguém vai bater em ninguém a caminho do Maraca.

Sidão, quem diria, uniu os torcedores na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias, até que a morte os separe.

Será?

Cobra-se da emissora de televisão sensibilidade. Cobra-se respeito. São críticas pertinentes, mas tão relevante foi a convicção do pessoal da TV, que fez o mea-culpa em cadeia nacional ainda na noite do fatídico prêmio concedido ao goleiro do Vasco. Quem mais, além da emissora, pediu perdão ao goleiro?

Os que lideraram a campanha nas redes sociais pela votação em Sidão, um dos piores homens em campo no domingo, já se desculparam ou sentem orgulho do feito? Não duvido que, covardes, estejam vociferando contra a empresa de comunicação.

A transferência de responsabilidades é o jeitinho dos comodistas enganadores das redes sociais. São hipócritas demais, uma ameaça ao sistema, como o hater que fere a índole de alguém e culpa o primo safado, contumaz ladrão de senhas.

Toda solidariedade do mundo ao Sidão. Ele merece. Mas, antes, vale dar uma olhada para o umbigo e ver se não existe um hater escondido ali. Para que a solidariedade não vire hipocrisia, oportunismo barato.

SABE DE QUEM?

por Zé Roberto Padilha

Logo de você, Luiz Roberto, um comunicador tão prudente, tão afinado com a gente, que se mostrou tão sensível quando entrevistou a filha do Roger, e causou comoção nacional e alcançou o Jornal Nacional, o futebol, e a nossa sociedade, dá um passo atrás em sua incessante busca pela igualdade social. O que você fez, ontem, durante a transmissão de Santos x Vasco, foi ressuscitar todos os erros e todas as injustiças que o futebol brasileiro fez com o Barbosa. Ou você faria o mesmo com o Júlio César, o dos 7×1, e do Júlio César, do Grêmio, contra o Fluminense, brancos, influentes e de classe média, o que fez com o Sidão? Por mais que fizesse outras defesas, parecia condenado pelo resto da partida. Sem direito a qualquer defesa sua.

Sabe de quem você arrasou e ironizou ao microfone, que é uma bomba atômica espalhada pelos quatro cantos do país? Um atleta negro, que além de pisar em um lugar tão amaldiçoado que sequer nasce grama, escolheu uma posição amaldiçoada desde Barbosa. Quando liguei na partida, esta estava no Show do Intervalo. E você dizia e insistia, antes de passar a bola pro Roger e o Casagrandre: “É um jogo para ser esquecido pelo Sidão!”

Daí meu imaginário ficou a buscar na memória, no baú individual que carrego do esporte, diante de tantas falhas que já vi e presenciei serem cometidas, o que de tão grave havia ocorrido. E quando vi a falha do Sidão, esta tem sido quase que comum desde o dia em que os treinadores exigiram dos seus goleiros saírem jogando com os pés. E todos nós, do mundo da bola, sabemos que eles foram para o gol porque são péssimos na linha. Precisam de tempo e treinamento. E você, Luiz Roberto, não o perdoou um só minuto.

Sabe de quem, Luiz Roberto, você transferiu um sentimento nobre de solidariedade da nação vascaína, transformando-o em deboche e ironia? De um cidadão bacana, que procura, com as próprias luvas, se livrar das algemas do preconceito que Barbosa partiu sem ser absolvido de um crime que não cometeu.

Sabe de quem, Luiz Alberto, você se espelhou para surfar nas atuais ondas sujas do racismo, da intolerância, da perseguição sexual e a toda e qualquer manifestação de arte, como esta pura, que nos concede o futebol?

Você sabe de quem.

‘REI’ ARTUR DO ‘REINO’ DE MOÇA BONITA

por André Felipe de Lima

Os cartolas do Fluminense definitivamente não sabiam o que estavam fazendo naquele longínquo ano de 1979. Nenhum torcedor, em sã consciência, aceitou a cessão, por empréstimo, de um garoto baixinho chamado Arturzinho por módicos 800 mil cruzeiros ao Operário, de Mato Grosso. O rapaz jogava o fino, mas, mesmo assim, cederam o seu passe por uma quantia considerada na época comum a um perna de pau, o que, convenhamos, não era o caso do jovem Artur, sobretudo para quem o viu jogar. O ex-goleiro Carlos Castilho, maior ídolo da história do Fluminense, que dirigiu Arturzinho no Operário, assim o definia: “Ele é muito talentoso, sabe colocar-se em campo e desequilibra qualquer jogo com seus dribles curtos.”

Seu futebol de passes precisos e, claro, muitos gols começou a chamar a atenção quando defendeu o clube mato-grossense. Em setembro de 1979, o Operário tido como imbatível no estado tinha como treinador Castilho, que, por sua vez, depositava toda fé no brilhante Arturzinho, um jovem e confiante craque que acreditava em um futuro promissor. “Cheguei disposto a vencer. Sempre reserva no Fluminense, jurei a mim mesmo que aqui mostraria o meu futebol. Mostrei. No Brasileiro, vou dar tudo. Quero voltar ao Rio um dia, mais respeitado e com meu lugar garantido no Fluminense. Com ajuda do seu Castilho e do Operário, vou conseguir.” E conseguiu. Anos depois, defendendo o Bangu, entraria para a história do clube, como um dos maiores ídolos de todos os tempos, no mesmo patamar de Domingos da Guia e de Zizinho.

Artur dos Santos Lima é o que se pode definir como um verdadeiro cigano do futebol brasileiro, mas, acima de tudo, um genuíno cobra. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1956, e começou a jogar bola no futebol de salão do São Cristóvão. O caminho seria, contudo, árduo. Tentou cinco vezes passar por uma peneira no Bangu, comandada pelo ex-treinador Mendonça, zagueiro do Alvirrubro na década de 1950 e pai de outro craque dos anos de 1980: o também Mendonça, ídolo botafoguense.

Arturzinho jogou apenas 20 minutos e até agradou, mas foi dispensado. Com inabalável ânimo, arriscou a sorte na Portuguesa da Ilha do Governador, permanecendo no teste durante cinco minutos. O bastante para ouvir o seguinte de um cartola, cujo nome ignorava: “Você aí, magricela: pode sair. E não precisa voltar.”

Desistir, nunca. Afinal, Arturzinho era filho de Amaro Pio de Lima, de quem herdou a paixão pelo futebol.

O velho motorista de caminhão reservava as manhãs de domingos para o culto à boa e velha “pelada”, ora vestindo a surrada camisa do Independente, ora a do Aliança, dois clubes tradicionais do bairro do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Exatamente naquela região da cidade é que Artur, garoto obediente e estudioso, deliciava-se com o seu único brinquedo: uma bola.

Dona Anita, mãe do garoto, costumava frisar que o velho Amaro encantava-se com o futebol de Arturzinho, que dividia a atenção dos zelosos pais com os irmãos Almir, ex-ponta-esquerda do Campo Grande, do Vasco, com passagem pelo futebol equatoriano, e o caçula Alair, um rubro-negro convicto, igualmente à mãe.

O que, talvez, Amaro não percebesse é que Arturzinho estava longe de ser igual ao ex-zagueiro Pavão, um jogador viril, que defendeu o Flamengo nos anos de 1950 e com quem Amaro insistia comparar o filho bom de bola. Pavão era o ídolo de Amaro, mas Arturzinho era fã mesmo de outro rubro-negro, esse, ídolo incontestável do Flamengo: Dida.

Arturzinho sentia-se o Dida. Em cada pelada disputada nas ruas do Caju jogando pelo Redentor, time organizado pelo velho Amaro, o menino ensaiava um drible do Dida. Acreditava, piamente, ser o Dida.

Foi nessa época que Nestor, vizinho da família Lima, bateu um papo com seu Amaro e conseguiu dele a autorização para levar Arturzinho para um treino no futebol de salão do São Cristóvão. Amaro não se opôs e o clube conquistou um novo craque das quadras.

Adílio, ídolo rubro-negro e que também começou no futebol de salão, recordou os tempos em que o time infanto-juvenil do Flamengo enfrentava Arturzinho e o time de quadra do São Cristóvão: “Ninguém o chamava pelo nome. Ele era o Motorzinho, um endiabrado.”

Em 1975, já morando no bairro de Senador Camará, no subúrbio carioca, Arturzinho decidiu que faria voos mais altos. Fez teste para o time juvenil do Fluminense. Passou, com a aprovação do ex-zagueiro Pinheiro, ídolo do clube nos anos de 1950, que se encantara com os dribles curtos daquele menino.

A rotina era pauleira. Diariamente, acordava às 5h30 e embarcava em um trem lotado até a estação da Central do Brasil. Antes de pegar um ônibus rumo ao estádio das Laranjeiras, fazia de um pastel e um caldo de cana seu indefectível café da manhã. Indo e voltando para casa, gastava quatro horas diárias somente com o transporte. Igualmente a alguns meninos que amam jogar bola, seu desejo, como contou ao repórter Hideki Takizawa, era singular: concluir os estudos, fazer sucesso como jogador e comprar uma casa para os pais.

Devagar, se vai ao longe. O primeiro técnico a escalá-lo entre os cobras da Máquina Tricolor foi Mário Travaglini, em 1976. Com os meias Pintinho e Paulo César Caju machucados, o treinador decidiu dar uma chance ao rapaz, no jogo contra o Americano. E não se arrependeu. Foram de Arturzinho os passes para os gols de Gil e Doval na vitória de 2 a 0. Saiu de campo consagrado.

Em 1977, assinou o primeiro contrato, com um clube que mantinha craques, como Rivelino e Cléber, na mesma posição do então menino Artur, que se conformava com a reserva. No ano seguinte, o salário melhorou, saltando de 10 mil para 15 mil cruzeiros mensais. O dinheiro o ajudou a comprar uma Kombi para o pai trabalhar.

ADEUS, FLU… VIVA O REI ARTUR!

Arturzinho, quando entrava em campo, era um assombro. Mesmo assim, entrando e saindo treinador, nada de chance concreta para firmá-lo no time titular do Fluminense. Deu um basta. Chamou o então técnico Zé Duarte para uma conversa reservada e pediu que o dispensasse do clube. Pedido aceito, arrumou as malas e seguiu para o Operário, de Mato Grosso. No período em que lá esteve, sentiu uma de suas maiores dores na vida: a morte do pai, em 1980, dois dias antes do Natal.

O baixinho Arturzinho, que mede 1,62m de altura e foi campeão com o Operário, marcando gols decisivos e inserindo o clube entre os cinco melhores colocados do campeonato nacional de 1979, tão cedo não voltaria ao Fluminense, como almejava. Seu destino estava reservado a ser ídolo, mas de outros clubes. Destacar-se-ia primeiramente no Bangu, onde seria tratado como rei, e, logo depois, no Vasco.

Chegou ao clube de Moça Bonita em 1982, após tornar-se herói do Operário e com uma passagem relâmpago pelo Internacional, de Porto Alegre.

A estada no Sul foi, no entanto, complicada. O clima frio fez com que Arturzinho embarcasse a esposa Vera Lúcia, sempre doente, de volta para o Rio de Janeiro antes do término do contrato do jogador com o clube gaúcho. Do Inter, onde disputou pouco mais de 10 jogos, sem marcar gols, Arturzinho regressou ao Operário, após ter o passe trocado pelo do jogador Washington.

Mas foi no Bangu que conheceu a glória. Glória de rei. De Rei Artur.

Tornou-se ídolo incontestável no Alvirrubro suburbano, conduzindo o Bangu às finais do campeonato estadual em 1983, sempre reverenciado pela crônica esportiva carioca como o melhor jogador do torneio, rodada após rodada. É o sétimo maior artilheiro da história do Bangu, com 93 gols.

Suas atuações, sobretudo contra o poderoso Flamengo dos anos de 1980, são consideradas inquestionáveis antologias nas páginas da história do Bangu.

Em um jogo memorável, realizado no feriado de 7 de setembro de 1983, o Bangu goleou, por 6 a 2, no Maracanã, o time que contava, entre outros, com Leandro, Júnior, Marinho, Adílio e Mozer. Arturzinho esteve fenomenal. Marcou quatro gols no goleiro Abelha e entrou, definitivamente, no rol dos maiores ídolos da história do clube. Com inteira e irrevogável justiça.

Ainda nos tempos de Bangu, o religioso Arturzinho mostrou um louvável perfil humanitário ao comandar o grupo de jogadores que decidiu, em 1983, doar 10% dos “bichos” ganhos após os jogos para a creche das presidiárias da penitenciária Talavera Bruce, em Bangu.

Em 1984, ficara difícil para Castor de Andrade mantê-lo em Moça Bonita. Antônio Soares Calçada, presidente do Vasco, botou na mesa 400 milhões de cruzeiros pelo passe de Arturzinho, que formou com Roberto Dinamite e Mauricinho um excelente ataque durante o campeonato brasileiro de 84, que só tombaria diante do Fluminense, de Romerito, Branco, Assis e Washington, na decisão do torneio.

Pelo cruz-maltino, também fez partidas memoráveis naquele campeonato nacional. Uma delas, contra o Tuna Lusa, quando marcou quatro dos nove gols da goleada de 9 a 0. E o mais impressionante: estava com o tornozelo bastante inchado. Após o apito final do juiz, a torcida invadiu o campo para carregá-lo, triunfante, pelo gramado de São Januário. O craque já se acostumara à apoteoses do gênero.

No mesmo ano, Arturzinho seguiu para o Corinthians, que pagou 380 milhões de cruzeiros pelo passe do craque.

O jogador ajudou a levar o time paulista à final do campeonato paulista, mas perdeu o troféu para o Santos. Foi uma passagem apenas razoável pelo Timão.

Regressou ao Bangu, em 1985, quando o clube alvirrubro acabara de perder a final do campeonato brasileiro para o Coritiba. Arturzinho era a esperança do Bangu para o fim do jejum de títulos. A principal meta foi conquistar o tão ambicionado campeonato carioca, entalado na garganta dos banguenses desde 1983, mas, novamente, o Bangu se deu mal, e Arturzinho acabou perdendo espaço no clube.

O caldo entornou de vez com a péssima campanha do time na Taça Libertadores da América, em 1986, com o craque veementemente criticado pela torcida e cartolas. Desprestigiado, Arturzinho foi emprestado ao Botafogo, no segundo semestre de 86. Tempos difíceis aqueles. O dinheiro escasseou e, para manter, a família e os filhos, Arturzinho cortou um dobrado. As portas de muitos clubes estavam fechadas. Exceto uma.

O Bangu era a sua casa. Ali, em Moça Bonita, mesmo com a má fase entre 85 e 86, sentia-se à vontade. Todos no clube, especialmente o misto de cartola e banqueiro do jogo do bicho, Castor de Andrade, decidiram dar uma nova [e merecida] chance ao ídolo.

Com tanto carinho, Arturzinho decidiu, no começo de 1987, que poderia dar a volta por cima no clube suburbano. Mas não foi tão fácil assim. Pelo menos, no primeiro semestre daquele ano. O tratamento era o mesmo do ano anterior, com Arturzinho sendo marginalizado e ficando cinco meses fora do time, proibido até de treinar com os companheiros.

A sorte só mudaria com a chegada do técnico Pinheiro, o mesmo que o revelara no juvenil do Fluminense, em 1975, e que insistiu para que o Bangu renovasse o contrato de Arturzinho. Em apenas cinco jogos, o craque mostrou-se indispensável ao time. “Por ser tão querido, nunca pensei que sofreria tanto em Moça Bonita.”

O que Arturzinho talvez não percebesse é que há situações que somente os “reis” podem suportar.

Seu futebol de rei da bola para que o Bangu chegasse à final da Taça Rio, em junho de 1987, derrotando o Botafogo por 3 a 1, com dois gols do próprio Arturzinho. “Eu precisava dessa conquista”, disse o craque ao repórter Milton Costa Carvalho, quando estava de joelhos, no vestiário, diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, agradecendo à santa pelo título conquistado.

Arturzinho vinha sendo questionado pelo fato de ser ídolo, mas sem comparecer com gols nas decisões pelo Bangu. Se o problema era esse, redimiu-se e calou a boca dos críticos. O rei recuperara, enfim, o trono.

Após sua grande jornada no Bangu, peregrinou por diversos clubes no Brasil [Botafogo, Fortaleza, Paysandu e Itinga da Bahia] até retornar à Moça Bonita, em 1991, mas por pouco tempo. Logo seria negociado com o Vitória, da Bahia, onde estreou no dia 18 de março de 1992. No clube baiano, foi considerado o cérebro do time campeão estadual de 1992. O título foi pouco para Arturzinho, que também conquistou a artilharia da competição, com 24 gols. Pelo Vitória, Arturzinho entrou em campo 83 vezes e marcou 52 gols.

Um craque do porte dele, merecia vestir, com muita frequência, a camisa da seleção brasileira. Mas isso aconteceu apenas uma vez, no dia 21 de junho de 1984, em Curitiba, durante um amistoso contra o Uruguai. O Brasil derrotou a “Celeste Olímpica” por 1 a 0, com um gol de Arturzinho. A única reminiscência de um dos melhores jogadores de sua época com o manto canarinho.

A história de Arturzinho nos campos de futebol é uma síntese de amor ao esporte e de superação de desafios. Foram várias vezes em que o Arturzinho “rei” perdera a coroa, sendo, às vezes, tratado injustamente com desprezo por seus antigos “súditos”.

O ponto final da maravilhosa carreira de Arturzinho como jogador de futebol aconteceu no Olaria, em 1996. Hoje, o ídolo da torcida do Bangu é técnico. Uma trajetória iniciada no Vitória, um ano após pendurar as chuteiras.

E a estreia foi alvissareira. De cara, sagrou-se campeão baiano e da 1ª Copa do Nordeste, em 1997. À frente do América de Natal, em 1998, seria novamente campeão da Copa do Nordeste. O nome do treinador Arturzinho passou a figurar como um dos principais do futebol no nordestino. Em 2000, retornou ao Vitória para ser novamente campeão baiano. Estava consolidada a nova trajetória na vida de Artur dos Santos Lima, o inesquecível “rei” Artur… do “reino” de Moça Bonita.

***

Foto: Reprodução da revista Placar/ Abril, assinada por Ignácio Ferreira

SANGUE LATINO

por Eliezer Cunha

Utilizo-me de uma pequena frase de um cantador nordestino para descrever esta reflexão. ‘Qualquer maneira de amar vale a pena”. E será que qualquer maneira de jogar uma partida por um torneio vale também a pena? Evidente que não, mas até então desde que acompanho o futebol é o que fazem os times de futebol que disputam a copa chamada de Libertadores, incluo também os times brasileiros.

A bola não rola simplesmente ela sobrevoa sobre o campo e sobre as áreas. Goleiros são eternos chutadores da pelota para o campo adversário. Quando o time é o visitante a qualidade diminui mais ainda. Jogadas ríspidas, cartões amarelos são distribuídos aos jogadores frequentemente, cera em excesso e, dificilmente ocorre uma partida sem pelo menos uma expulsão de campo, ou seja, os jogos são ardentemente disputados, mas a técnica permanece em segundo plano. Mas é claro também existem algumas exceções.

Isso é uma crítica … Talvez, mas, também vejo isso como resultado do poder do sangue latino envolvido entre jogadores e torcedores na maior paixão do esporte sul-americano, o futebol. Confusões entre torcidas antes e depois do espetáculo acontecem frequentemente, nas ruas o nos estádios, às vezes fatal. Objetos são arremessados a esmo em direção aos jogadores. Jogadores em campo se desrespeitam em palavras, ações e gestos, palavras discriminatórias são lançadas ao ar pelas torcidas em tom de provocações.

Estes comportamentos e acontecimentos não deveriam fazer parte da vitrine do futebol sul-americano, haja vista que nos principais torneios europeus a rivalidade não beira a esses caos de conflitos. Somado a isso temos estádios extremamente vulneráveis em relação à segurança. Aparato policial baixo e desproporcional a quantidade de torcedores, dentro e fora dos estádios. Este panorama prevalece há décadas. Situação preocupante. São os resultados do sangue “caliente” dos torcedores e jogadores sul-americanos.

Responsáveis, não subestimem a maior paixão dos torcedores do futebol latino e, se preocupem com a organização dos eventos e os resultados decorrente destas ações, como também, o enrijecimento das regras e condutas para que tenhamos um espetáculo mais seguro e de mais elevada técnica .