TOTONHO: IMPÁVIDO ALVI ANIL

por Walter Duarte

Nascido em Campos dos Goytacazes-RJ em 12/04/1957, filho da terra de origens mestiças, de origens míticas como o guerreiro indígena goitacá, Júlio César Ventura Berto, apelidado Totonho, teria a aura dos nossos antepassados que povoaram a planície extensa, na qual foram os primeiros habitantes. Sangue de índio, da raça que vendeu caro a desgraça imposta pelos colonos das Capitanias hereditárias Portuguesas do século 18. Exímios nadadores, corredores e conhecidos também como impiedosos combatentes.

Iniciou sua carreira nos juvenis e se profissionalizou do Americano FC, clube pelo qual tem respeito e gratidão, porém no Goytacaz FC que se destacou por maior período se identificando como poucos junto ao torcedor Alvi anil. Quem o viu jogar saberá da sua grande valentia e da sua empatia com o clube que defendeu por oito anos, além de dedicado treinador da base do clube.

Sua reconhecida técnica e disciplina são recordadas até hoje, com destaque histórico entre os jogadores, a exemplo de outro craque Wilson Bispo, volante clássico, companheiro em partidas memoráveis na rua do Gás. Revelou-se um personagem imortal de uma massa de torcedores na defesa do clube que tem como símbolo os intrépidos nativos.

Quem conhece o Totonho sabe da sua generosidade e simplicidade, construindo amizades marcantes ao longo da carreira, onde cita o ponta da máquina tricolor Zé Roberto Padilha, os zagueiros Folha e Abel Braga e nosso baluarte das grandes peladas, Claudio Graça. Atributos importantes que são fielmente reconhecidos até pelos adversários, como o ponta esquerda Sergio Pedro, amigo de fé, do rival Americano, outro ícone dos gramados Campistas. Muitos foram as disputas entre os dois, nos clássicos Goyta x Cano, dos áureos tempos, como nos combates pela primazia das terras e da sobrevivência dos fortes, mas com a lealdade dos nobres.

A regularidade e apoio ao ataque foram algumas de suas virtudes, que chamaram a atenção do Técnico Osvaldo Brandão, conhecido estrategista da época e ex-treinador da Seleção canarinho. Sabia como poucos arremessar a bola no lateral, projetando-a na grande área. Há quem diga que ele foi o precursor deste recurso, que tinha o efeito prático de uma cobrança de corner, talvez pelo ímpeto natural do improviso, como um disparo de uma Flecha certeira, mirando um alvo distante. Foi contemporâneo de grandes jogadores e laterais das década de 70 e 80 que o fez destacar-se e mostrar suas virtudes nos campeonatos Carioca e Brasileiro.

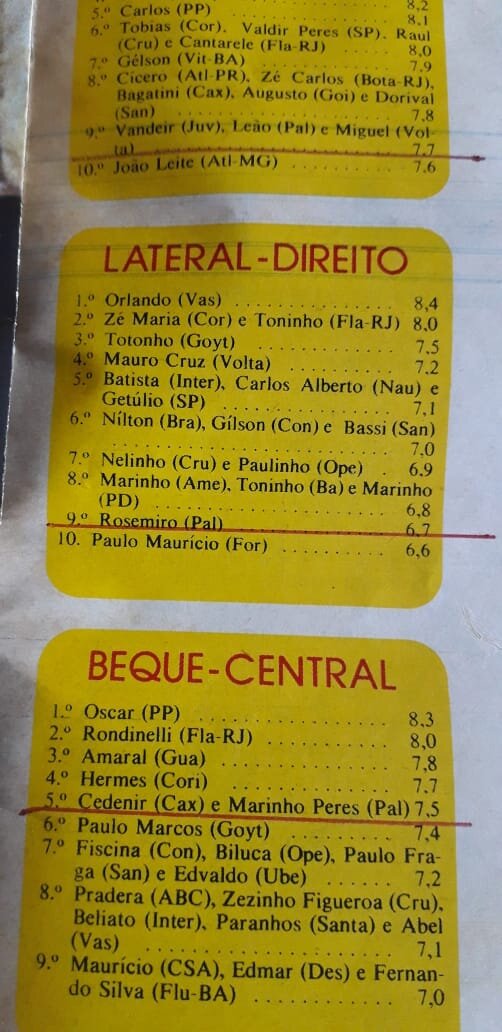

Esteve entre melhores de sua posição de lateral direito nos anos de 1977/78 em várias enquetes da Bola de Prata da revista Placar do “Brasileirão”, como seu fiel escudeiro, o aguerrido central Paulo Marcos. Tempos românticos de um futebol bonito e “estiloso”, que forjaram a sua boa técnica com a amálgama da miscigenação, características antropológicas dos nossos jogadores, frutos da civilização Brasileira. Não eram tempos fartos no aspecto financeiro, eram tempos mágicos, de muita dedicação e concorrência de grandes nomes de sua posição, como: Zé Maria, Toninho Baiano, Nelinho, Orlando “Léle”, entre outras feras.

Encerrou sua carreira em 1991, deixando saudade a seus fãs, seguindo a vida com a certeza do dever cumprido. A extinção da tribo Goitacá, nossos temidos e lendários ancestrais, ainda ressaltam, séculos depois as transformações ocorridas na ocupação das nossas terras, das tradições culturais e sociais, convergindo para o martírio indígena nos tempos atuais. O futebol de certa forma, também reflete essas transformações na sua essência e originalidade que agonizam com passar dotempo. Ficaram os seus descendentes na alma, no espírito de luta, eternizando a sua lenda.

Em nossos gramados os“discípulos curumins” ainda correm com a camisa azul e branca, tendo o querido Totonho a sua mais pura instância e influência para as novas gerações. Não caberia um resumo definitivo da sua carreira, dos seus jogos, das vitórias e suas derrotas, cabendo sim o nosso reconhecimento pela entrega, pela fibra e dignidade.

Obrigado impávido doce Guerreiro. Obrigado Totonho!!

“Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante/ De uma estrela que virá numa velocidade estonteante/ E pousará no coração do hemisfério sul/ Na América, num claro instante/ Depois de exterminada a última nação indígena. E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida. Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias …”Virá

Música “ Um índio “ de Caetano Veloso.

FELIZ ANIVERSÁRIO, REI ARTUR

por André Luiz Pereira Nunes

Hoje o dia está mais do que especial. Aniversaria Artur dos Santos Lima, o Arturzinho, figura ímpar que representou com brilhantismo as cores de Fluminense, Bangu, Vasco, Corinthians, Bahia, Vitória, Internacional, Botafogo e tantos outros clubes antes de se tornar um competente treinador e agora proprietário de seu próprio clube, o Centro Esportivo e Social Arturzinho, que ora disputa a Série C do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.

Arturzinho era um meia que fazia a diferença nos clubes pelos quais desfilou seu talento e elegância em campo. É muito lembrada, por exemplo, a brilhante passagem pelo Vasco, quando se sagrou vice-campeão brasileiro em 84, e chegou com justiça no mesmo ano à Seleção Brasileira comandada por Edu Coimbra, marcando inclusive o gol da vitória contra o Uruguai em partida disputada no Couto Pereira. Pelo Bangu fez parte do excelente plantel comandado por Moisés que chegou à decisão do Campeonato Brasileiro e Estadual do Rio de Janeiro. Foi ainda contratado pelo Corinthians para substituir ninguém mais do que Sócrates, na época negociado à Fiorentina.

Após uma longeva e vitoriosa carreira nos campos, nosso querido Rei Artur conquistou respeito e títulos também como técnico. No Vitória, por exemplo, ganhou a Copa do Nordeste. Já no comando do Joinville, sua passagem foi inesquecível ao vencer a Copa Santa Catarina e a Série C do Campeonato Brasileiro.

A atual meta de Arturzinho é revelar novos valores para o futebol brasileiro através de seu novo clube, do qual é presidente e treinador, além da conquista do acesso para as séries superiores do futebol fluminense. A julgar pela carreira extremamente vitoriosa, não duvidamos que esse projeto tenha total êxito.

No mais, feliz aniversário, Arturzinho!!

80 ANOS DO MEU MAIOR ÍDOLO

por Mateus Ribeiro

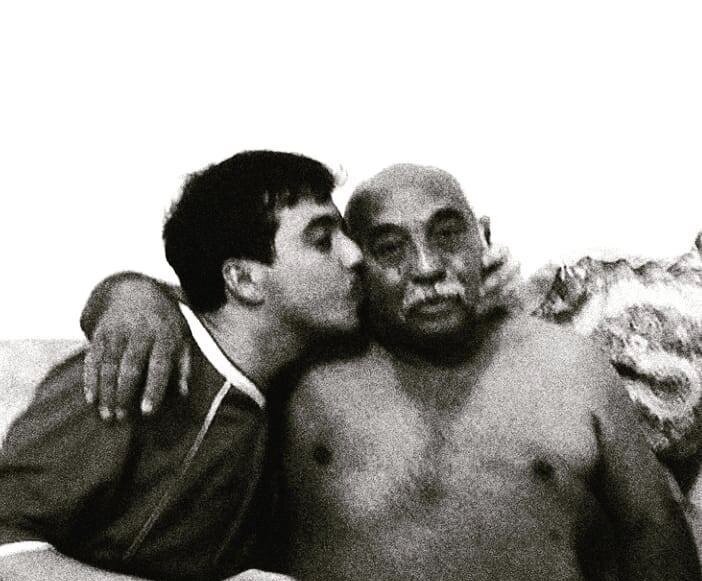

Carlos Ribeiro é o meu amado e saudoso pai. Seu Carlos, ou Carlão, nasceu em 13 de maio de 1940. Se estivesse por aqui, estaria completando 80 anos de vida hoje.

Seu Carlos tinha cara de beque central bruto. De fato, sabia como poucos impor respeito. Por outro lado, também era um grande centroavante irreverente e arrancava muitas risadas de quem estivesse ao seu lado.

Desde que eu me conheço por gente, sempre admirei muito meu pai. E foi por conta dele que eu comecei a me interessar por futebol. Eu tenho ainda em minha cabeça algumas cenas do primeiro jogo de futebol que assistimos na vida, no Gran São João. Era uma partida de um time infantil e eu aposto todas as fichas que meu pai deveria ter achado um jogo horrível, mas estava feliz por ter conseguido um companheiro para o acompanhar em sua maior paixão. Começava ali, em um domingo qualquer, uma história repleta de bons momentos, risos, lágrimas e emoções.

O meu mestre era torcedor do Santos Futebol Clube e sempre me falava sobre as façanhas do Alvinegro da Vila Belmiro. Ele bem que tentou me convencer a torcer, mas eu, que sempre fui do contra, escolhi outro time alvinegro: o Corinthians, que ele não podia nem ouvir falar (e nunca soube a razão disso, uma vez que na juventude dele, o Santos não costumava sofrer contra o Corinthians). Ele relutou, mas como um rapaz gente fina que sempre foi, aceitou numa boa.

Eu era muito novo quando comecei a acompanhar futebol com meu pai. Acompanhei ele reclamando do jejum incômodo, já que o Santos não vencia um campeonato desde o Paulistão de 1984, conquistado em cima do Corinthians. Durante anos, vi o meu time de coração vencer Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e até mesmo o Mundial de 2000, que ele chamava de “torneio de verão”, mas abriu um grande sorriso quando Edmundo chutou aquela bola na Lua (nota: guarde bem essa passagem). Quis o destino que esse jejum se encerrasse em cima do Corinthians, na final do Brasileiro de 2002. Chorei como criança, mas no fundo, estava feliz por ele.

O tempo passou e assistimos milhares de partidas juntos. Porém, em 2012, meu velho ficou doente e passou um longo tempo no hospital, entre a vida e a morte. Mais uma vez, o destino me reservou fortes emoções, uma vez que ele acordou praticamente no mesmo dia que o Corinthians iria disputar o Mundial 2012. Eu iria trabalhar no domingo e após meu expediente, iria para o hospital. Depois de fazer uma gambiarra e assistir o jogo em uma tela de GPS, comemorei loucamente com os parceiros de serviço e, conforme havia planejado, fui ao hospital visitar Seu Carlos. Ao chegar em seu quarto, dei o abraço mais apertado da minha vida e pedi sua benção. A TV estava ligada repercutindo a conquista do Corinthians e ele, abrindo um sorriso enorme, me disse: “Até que enfim ganharam um de verdade, hein?”

Eu não me esquecerei de nenhum momento que vivi. Eu não me esqueço dele escalando os times que viu jogar. Eu não vou me esquecer dele falando sobre o Santos de 1962, o Brasil de 1970, ou como eu não entendia nada de futebol.

Eu sempre agradecerei. Sempre agradecerei todos os ensinamentos, que inclusive, me fizeram ser um corneteiro amador, que divide espaço com tantas feras aqui no Museu da Pelada.

Eu sempre vou me lembrar do dia que chorando, o senhor chamou a nossa amada dona Diva para dizer que um dia me ensinou e que naquele momento, estava sendo ensinado. Isso sempre será o meu maior tesouro.

Hoje, para celebrar mais um aniversário, vou ficar assistindo grandes jogos de Santos e Corinthians, para celebrar a nossa história tão bela, que não acabou e nunca acabará.

Parabéns, Carlão. Uma hora ou outra a gente se vê por aí!

NEWTON ZARANI

por Marcos Vinicius Cabral

Passava das 19h quando cheguei à redação do Jornal dos Sports, na Rua Tenente Possolo, Cruz Vermelha.

Não lembro o dia mas não esqueci o ano: 1995.

Com meu portfólio debaixo do braço, percorrer os jornais da cidade era uma rotina que eu começava sempre depois do almoço e ia até tarde da noite.

Ora, era um garoto de 22 anos, que acreditava que minhas charges e caricaturas poderiam mudar o mundo, as coisas, as pessoas, sei lá…

Mas naquele noite, em que o corre-corre na redação era frenético em virtude do fechamento, tive a oportunidade de, antes de receber um “por favor, volte amanhã, e venha mais cedo que conversaremos”, de Carlos Macedo, então editor do jornal esportivo mais tradicional da cidade, cruzei com Newton Zarani na portaria.

Era fácil saber quem era Zarani, pois como leitor assíduo do “cor de rosa” e das suas colunas “Vale-Tudo”, “Esporte Total” e a principal delas, “De Trivela e na Canela”, seu rosto já era familiar para mim.

Segurei pelo seu braço, fui me apresentando e já mostrando meus desenhos.

– Olha, me desculpe mas tenho que fechar duas matérias e uma Coluna! – disse tentando se esquivar de mim como quem driblava seus marcadores no infantil, no juvenil e nos aspirante do América, seu clube de coração.

– Não! Por favor, preciso que o senhor veja meu trabalho e diga ao Macedo o que achou, pois ele me mandou voltar amanhã! – implorei.

– Tá bom, garoto, mas seja breve! – ordenou ajeitando os óculos.

Não levei mais de cinco minutos.

– Pronto, já vi! Posso trabalhar? – perguntou e saiu andando.

Olhei fixamente com cara de desolado e antes de ir embora, soltei.

– Gostou, seu Zarani?

– Lógico que não, respondeu.

– Sério? – insisti.

– Sério, pô! Não tem caricatura de nenhum jogador do América – justificou abrindo os braços, se virando em minha direção e rindo.

Depois disso, nunca mais o vi, ou melhor, nunca mais falei com ele.

No dia seguinte, cheguei mais cedo e fui muito bem atendido por Macedo, que comentou sobre o Zarani ter visto meu portfólio.

Acabei fazendo as charges e as caricaturas naquele Campeonato Brasileiro de 1995, no qual Kléber Leite era presidente e responsável pela contratação do pior ataque do mundo, com Romário, Sávio e Edmundo.

Voltei a colaborar com o JS em outras três ocasiões: 1999, 2005 e 2010.

Mas a primeira eu jamais esqueci, assim como desse nosso (único) encontro.

Passados 25 anos, fica a dúvida: foi o Macedo que gostou realmente do meu trabalho ou o Zarani que deu uma força?

Não terei essa resposta, infelizmente.

O craque que até os 80 anos esbanjou “catiguria” nos campos da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, chorou por duas vezes na vida pelo Mecão.

Uma, no título carioca do América conquistado em 1960, na vitória por 2 a 1 contra o Fluminense, no Maracanã.

– Eu tive um tremelique! Aquilo deu de uma hora para outra. Foi o momento que eu mais senti, achei até que ia passar mal, porque era muita emoção! Eu estava voltando do Maracanã e precisei encostar em um canto. Abaixei a cabeça e chorei muito! – desabafou ao repórter André Mendonça.

A outra, no inexplicável rebaixamento do clube em 1987, na Copa União.

– Aquilo foi uma covardia! Eu senti raiva, fiquei revoltado! Escrevi muita coisa sobre isso no Jornal dos Sports, dei muita porrada! Foi um assalto à mão armada com vários cúmplices. O América nunca foi ajudado pela arbitragem! Nunca teve força, porque sempre foi um clube de bairro. Clube querido, segundo clube de todo carioca, mas isso não adiantava nada! – revoltou-se à época.

Porém, das lágrimas derramadas por Zarani, certamente a mais dolorosa foi quando o Jornal dos Sports encerrou suas atividades e fechou.

Anteontem, dia 11 de maio, o criador do futsal e que era chamado carinhosamente “De Todos Os Esportes”, se foi aos 93 anos.

Enquanto aqui esteve, foi grande como o seu América e referência para todo jornalista.

Ao mestre, todo carinho e que descanse em paz!

JOÃO FELIPE

por Claudio Lovato

É um garoto alto e de olhos arregalados, como se estivesse em permanente estado de espanto.

Tem 16 anos recém-completados, se chama João Felipe e neste exato instante está curvado sobre a mala aberta em cima da cama em seu pequeno quarto na casa pobre de madeira em que sempre viveu.

A mãe o observa, da porta, com os braços cruzados e uma cara de quem está vivendo uma tragédia.

O pai permanece na sala, sentado em sua poltrona, vestindo seu melhor traje, aguardando o visitante que chegará a qualquer momento.

Um carro estaciona em frente à casa. “Jurandir”, todos pensam ao mesmo tempo, sem engano.

Mais alguns instantes e há uma batida na porta, e o pai a abre e os dois homens se cumprimentam com vozes graves e empostadas, há um tom solene naquilo.

A mãe aperta o terço que usa no pescoço, depois alisa o tecido do velho vestido estampado, presente do marido num tempo em que ainda havia presentes entre eles.

O pai vem pelo corredor e chega àporta do quarto e coloca uma das mãos sobre o ombro da esposa e pigarreia.

“Tá na hora de ir”, ele diz, olhando para o filho.

João Felipe coloca na mala a sacola de supermercado com escova de dente, escova de cabelo, saboneteira, desodorante, xampu e cortador de unhas, e então a fecha. É uma mala surrada, cor de vinho, com um cinto passando em volta e uma fivela grande, uma mala usada tempos atrás pelo pai, quando ele viajava pelo interior vendendo equipamentos agrícolas e roupas e chocolates e laticínios e o que mais lhe caísse nas mãos; quando o pai ainda trabalhava de verdade.

O garoto alto e magro que tem um chute forte de canhota e um domínio de bola que impressiona a muitos veteranos observadores do futebol, coloca a mala no chão e pega o boné em cima da mesa de cabeceira.

João Felipe vai embora, vai para a capital, vai morar no estádio.

Ele olha para os pais e se sente dominado por um sentimento até então desconhecido, um sentimento que mistura alegria e tensão, entusiasmo e medo; há excitação contida e melancolia antecipada. Uma confusão.

João Felipe então agarra a alça da mala com a mão molhada de suor e vai ao encontro de “seu Jurandir”, vai ao encontro do que a vida tem para ele longe dali, em outro mundo, vai em busca do que ele imagina que terá que arrancar da vida de um jeito ou de outro e, mesmo que não saiba o quanto realmente quer isso, vai em frente, apenas vai, porque não há outra coisa a fazer, porque ele, em termos muito realistas, não tem escolha, não mais.

Esta cena – em parte – ocorreu, segundo o que me foi relatado, numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, no começo dos anos 90. De acordo com outros relatos, João Felipe foi dispensado quando ainda estava na base do clube para o qual foi levado por Jurandir. Na sequência vagou por clubes do interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, alguns pertencentes à segunda divisão do futebol desses estados. Hoje é dono de uma pequena loja de material de construção na cidade onde nasceu e na qual trabalham seus dois filhos – um canhoto e o outro destro, ambos com um assombroso domínio de bola.