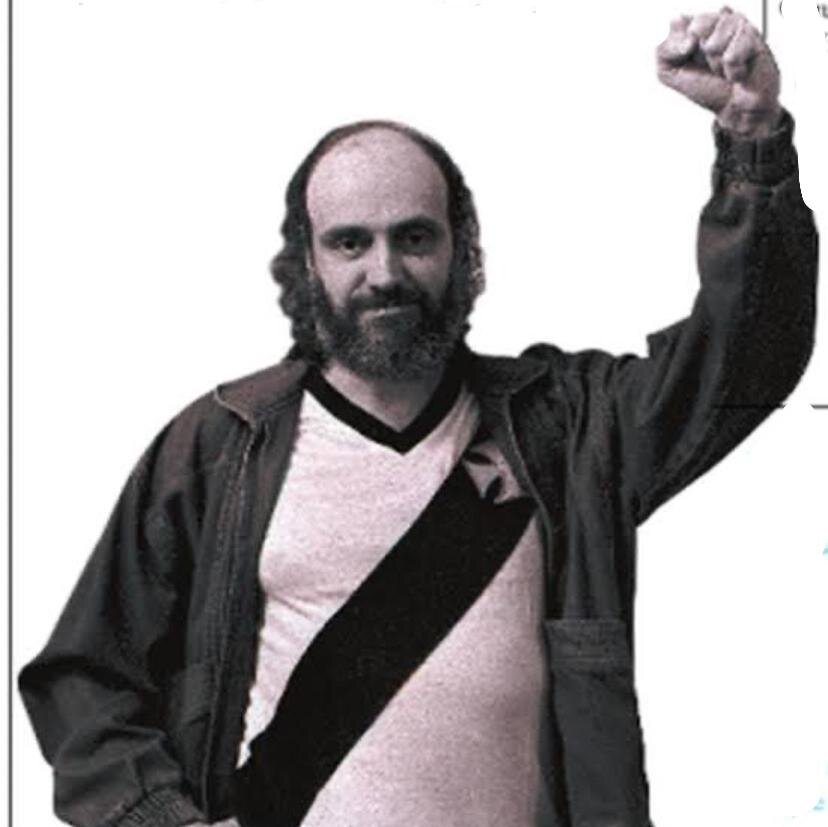

ORTOPEDISTA, PELADEIRO E RESENHEIRO

Uma pelada para ser considerada “show de bola”, depende de três personagens: do peladeiro, do cara que fica para a “resenha” e de um ortopedista para consertar qualquer estrago. Pois o nosso querido Dr. Clóvis Munhoz é craque nos três quesitos.

Como médico, cuidou dos nossos ossos e músculos. Quando jogava era conhecido como “Mister Parker 61”, o “Rei das Canetas!”. Bola entre as pernas do desavisado oponente, era sua marca registrada. Além do que, sabia tudo de bola.

Porém, como “resenheiro” – aquele que, pós pelada, fica para aquele papo, regado à muita cerveja e quitutes, o Dr. Clóvis é imbatível! Uma prova disto é essa entrevista que vamos assistir em seguida…

texto: Armando Pittigliani

DE CRAQUE PARA CRAQUE: A VIRADA

texto: Marluci Martins | edição de vídeo: Daniel Planel

Até o futebol, uma aglomeração necessária na vida, ficou para escanteio, na dividida cruel entre a vida e a morte. Vivemos assim nesses tempos de pandemia, com mais derrotas do que vitórias, mas acreditando na virada que há de vir.

A bola está com os profissionais da saúde. O gol é deles. Quem se acostumou a ser aclamado agora aplaude e torce. Por eles.

Quando Zico, o primeiro a ser acionado por WhatsApp, enviou seus aplausos em vídeo como quem corre decidido para a bola, bateu aquela certeza de que um verdadeiro escrete entraria no campo do Museu da Pelada para reverenciar quem pode fazer, hoje, a diferença nesse jogo, o time de profissionais da saúde. Deu no que deu. Craques aplaudem craques.

Vamos virar.

VOLTA NILTON, VOLTA!

por Victor Kingma

O futebol, essa paixão nacional, é feito de histórias, muitas delas fantasiosas, fruto da imaginação dos torcedores.

Assim, através dos tempos, cada gol ou lance inusitado que tenha acontecido numa partida, são contados pelos boleiros de forma diferente, onde são acrescentados novos detalhes e até outros personagens para o mesmo fato, quase sempre envolvendo figuras marcantes do futebol.

E essas histórias acabam entrando definitivamente para o folclore do velho esporte bretão.

Entretanto, existem aquelas que se tornam verdadeiras lendas e possuem registros oficiais que as comprovam, a despeito de pequenos detalhes que possam ter sido acrescentados pelo imaginário dos amantes da bola.

Uma dessas lendárias histórias foi a que aconteceu na estreia do Brasil, na Copa de 1958, na Suécia.

Brasil e Áustria se enfrentavam. A seleção havia vencido o primeiro tempo por 1 x 0, gol do centroavante palmeirense Mazzola, e tinha o jogo sobre controle.

Entretanto, logo que começou a segunda etapa, os austríacos iniciaram uma grande pressão em busca do empate. O goleiro Gilmar já havia feito duas difíceis defesas.

Aos cinco minutos o time austríaco inicia novo ataque pela direita quando Nilton Santos desarma o arrisco ponteiro Horac e parte para o ataque, coisa rara nos laterais daquela época.

No banco, o técnico Vicente Feola, temendo que ele pudesse perder a bola e propiciar um contra-ataque fatal, grita desesperado:

– VOLTA, NILTON! VOLTA, NILTON!

O lateral, com a personalidade que sempre o acompanhou, não dá ouvidos ao treinador e prossegue na jogada.

– VOLTA, NILTON, VOLTA NILTON! – Insistia, descontrolado, o treinador.

O craque botafoguense, então, avança com a bola dominada, tabela com Mazzola, recebe na frente e desloca o goleiro Rudolf Szanwald com um toque de classe: Brasil 2 x 0!

– BOA, NILTON! Valeu, meu craque! – Teria gritado, aliviado, e quase sem voz, o bonachão Feola!

A partir do gol, o primeiro marcado pela seleção por um defensor, com a bola rolando, o Brasil voltou a tomar conta do jogo e ainda faria o terceiro, novamente através do avante Mazzola.

Com a vitória por 3 x 0, e o lance marcante de Nilton Santos, a “Enciclopédia do Futebol”, o Brasil iniciava a memorável campanha que o levaria a conquistar pela primeira vez a Copa do Mundo de futebol.

A MITOLOGIA DO IMPERADOR

por Diego Marinho

Em tempos de pandemia e consequentemente de paralisação das atividades futebolísticas por conta do isolamento social, somos convidados a retornar ao passado glorioso do nosso futebol para revivermos uma conquista histórica do selecionado canarinho. Me refiro ao domingo do dia 25 de julho de 2004, data que marcou a história do clássico Brasil x Argentina.

O autor que vos escreve tinha completado 14 anos de idade 19 dias antes desta memorável partida. Lembro-me perfeitamente que estava em casa e assisti ao jogo ao lado de minha mãe que também tem o costume de acompanhar futebol. A seleção da Argentina contava com um elenco forte e jogadores como Sorin, Mascherano, Zanetti, Lucho Gonzales, D’Alessandro, Saviola e Tevez, endossam o meu argumento. Já o Brasil, comandado por Carlos Alberto Parreira, vinha com uma seleção sem seus principais nomes onde podemos destacar as ausências de Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Porém, eram outros tempos, e na ausência dos grandes craques era possível encontrar substitutos extremamente competentes para vestirem esta gloriosa camisa com a mesma paixão. Foi o caso do Imperador Adriano, o grande personagem desta mitológica final.

A partida começa e a Argentina abre o placar com aproximadamente 20 minutos de jogo ao converter um pênalti batido por Kily González. A aguerrida seleção brasileira (bem diferente dos dias atuais) empata nos acréscimos do primeiro tempo com um gol do zagueiro Luisão. Seguimos para a segunda etapa e me lembro de ter assistido um jogo bem tenso, principalmente quando os hermanos viraram a partida com um gol de Delgado. Tive a sensação de que aquele título já era da seleção albiceleste e não quis mais ver o jogo. Fui para o meu quarto terminar algumas atividades escolares que ainda estavam pendentes, mas minha mãe continuou acompanhando a partida, e por conta disso, do local onde eu estava, era possível ouvir a narração de Galvão Bueno.

Eis que no final do segundo tempo a mitologia do imperador se consolida. Após um “bate rebate” na área argentina, a bola sobra para Adriano que ao seu estilo, manda a bola para o fundo das redes. Eu estava no meu quarto e quando ouvi a narração, voltei correndo para a sala e vi um jogador enlouquecido girando a camisa da seleção. Era o Imperador Adriano comemorando o gol que levava a final para a disputa por pênaltis.

Felizmente o goleiro Júlio Cesar defendeu a cobrança de D’Alessandro, Heinze chutou pra fora e os nossos jogadores, incluindo Adriano, converteram suas cobranças levando o Brasil ao título da Copa América. Uma partida que não sai da minha memória e merece este registro.

ARTISTAS DA RUA FUTEBOL E REGATAS

Contar, cantar, dizer, escrever, lutar, resistir, Aldir. Aldir Blanc era um verbo, sim senhor. Verbo do cotidiano. E no cotidiano do Rio de Janeiro, da sua Vila Isabel querida, da sua Rua dos Artistas (coincidências não existem), não haveria de faltar a pelada, não haveria de faltar o time da rua. A crônica a seguir é… é o que vocês quiserem que ela seja, assim como a pelada é o que se quer que ela seja.

Aldir era – era, vírgula – É CRAQUE!

Uma crônica de ALDIR BLANC

Foi num domingo desses em que a gente fica na porta do buteco encarnando no alheio, fazendo psiu pra mulher boa, soprando que ela era a nora que mamãe sonhou, se verde é assim que dirá madura, qual o telefone do au-au, lembrando samba na caixa de fósforos, disputando batida no palitinho… Foi num domingo assim.

– Rua sem time não é rua de respeito.

Pronto. Penteado falou, tá falado. No segundo seguinte, tinha gente escolhendo o nome da agremiação, bolando as cores da camisa, o desenho da bandeira, pensando nas coxas da futura madrinha “do onze“, e a Sede? Vamos correr a lista pela vizinhança, a maior atividade. Bom, despontou, de Vila Isabel para o mundo, o Artista da Rua Futebol e Regatas, ARFR, embora nego ali só remasse em dia de enchente ou porre total. Vai ver foi esse o motivo da Sede ficar no buteco mesmo. A camisa era rubro-negra-tricolor-anil-amarela, com uma cruz de malta roxa no peito, porque a maioria, modéstia à parte, era Vasco. Pramadrinha, Isolda, a da saia justa, musa pra Parnaso nenhum botar defeito. E, escolhidos a dedo os que levavam jeito, a ADEG informa: no gol, osso duro prointernacional Daniel da Ponte Nova, o Ceceu Rico, que não gostava de festa, atuando de boina basca, óculos raibam, suéter carinhosamente tricotado pela vovó Odete, bermudas cáqui, meias soquete e sapatos sociais, numa das mãos um programa de corridas de cavalo e na outra um taco de sinuca, esportes que, no sábio dizer do Ceceu, estão sempre presentes. Atrás da baliza, uma garrafa da famosa Não pode ser 1 x 1.

Passemos à zaga, estilo antigo: Esmeraldo Simpatia é Quase Amor e Pelópidas, a tranquilidade em pessoa, que a posição exige isso. No meio-campo, coisa de deixar o grande Danilo boquiaberto, atuavam Bimbas, Penteado de centeralfe – a mais ilustre posição que o futebol conheceu – e o Mudinho. Pra finalizar, o tenebroso ataque: WaldyrIapetec, Tuninho Sorvete, Laindauro, Ambrósio Gogó de Ouro e…

Pois é. Não tinha ponta-esquerda. Por incrível que pareça, ninguém na Rua dos Artistas pegava firme com a canhota. A discussão foi uma zona. Parecia a Câmara, o Senado, por aí. Até que lembraram de um cara da Gonzaga Bastos que calçava 44 e se intitulava Canhoteiro I, mistura de canhoto e canhão, cheio de banca.

– Canhoteiro I porque lá no São Paulo tem outro. É apenas o II.

Trouxemos a fera. Contrato fabuloso pra época: ele cumpria o dever na ponta, e a gente pagava a despesa de bar depois do jogo.

E assim, com uma senhora camisa de sete cores e uma bandeira onde se destacavam duas garrafas cruzadas sob o bonde 74 bordado à mão, estreamos, ARFR, em Cachambi. O time dos hôme tinha uma retranca bem armada: canivete, peixeira, garrucha… madeira de dar em doido. A menina-dos-olhos da torcida local era o Chanca, lateral-direito.

Um 0 x 0 desses de arrepiar. Com uns trinta minutos do segundo tempo, sem ainda ter encostado o pé na bola, Canhoteiro I gritou dá e foi lançado por nosso fabuloso centeralfe. O ponta e seu marcador lutaram pela bola – a socos e pontapés – mas nosso atleta conseguiu centrar.

Lindauro entrou de cabeça e faturou. Devido ao calor da luta, Chanca e Canhoteiro caíram num buraco, no meio de um capim alto tipo estupro e só regressaram dez minutos depois.

Chanca apareceu meio sem graça, cheio de marcas roxas no pescoço e, atrás, com um rebolado estranhíssimo e uma flor na boca, vinha o Canhoteiro I, que, ao entrar em campo, todo rasgado, deu vários passos de balé. Pra vergonha do Artistas da Rua Futebol e Regatas, nosso craque foi expulso em seguida por ter tacado um beijo de língua no goleiro adversário. Passando pelo bandeirinha, o tresloucado ciciou:

– Sai Canhoteiro I, nasce uma estrela.

Apesar do vexame, e com um homem a menos, CeceuRico e a caninha seguraram, com defesas milagrosas, a vitória. E, no finalzinho, quase que o Penteado enfia outro de patinete, jogada de sua criação que iludia totalmente os adversários, troço de circo.

A vitória foi muito comemorada na sede. Nada empanou o brilho da festa. Nem mesmo a chegada de Canhoteiro I de braço dado com o Chanca.

Ainda levamos bem uns cinco jogos com a boneca na ponta, antes dela viajar pra Europa com o espetáculo de travestis “Brazil Salvaguardas Follies”.

Não tínhamos adversários. Inacreditável o rendimento daquele ataque. Que, por exigência do próprio ex-Canhoteiro I, era anunciado assim: Waldyr Iapetec, Tuninho Sorvete, Lindauro, Ambrósio Gogó de Ouro e Viveca Lindfors.

A natureza humana é um mistério

Crônica extraída originalmente do livro Rua dos Artistas e arredores, editado e lançado pela editora CODECRI em 1978