BIRA, O ‘BURRO’ QUE TODOS QUERIAM

por André Felipe de Lima

A torcida do Remo nunca esquecerá Ubiratã Silva do Espírito Santo, ou simplesmente “Bira”. Afinal, é dele a marca de maior artilheiro de uma única edição do campeonato paraense, feito memorável e inigualável até hoje, alcançado em 1979, quando Bira balançou as redes adversárias 32 vezes. O ensaio para a extraordinária marca se deu no estadual do ano anterior, quando Bira marcara 29 gols.

Corpulento, raçudo e trombador. Os três adjetivos correspondem ao perfil de Bira que,com todo o vigor do mundo, fazia dos gols adversários verdadeiras peneiras; e, dos pobres goleiros, vítimas inconsoláveis. Perguntem aos arqueiros que defenderam o Paysandu no final da década de 1970 quem foi Bira.

Quando Bira esteve em campo, os clássicos entre Remo e Paysandu foram memoráveis. Aliás, Bira sempre se confessou uma geleira nos dias em que tinha de enfrentar o rival. A certeza inabalável de que faria gol, permitia-lhe a altivez.

“Tive a oportunidade de jogar vários clássicos, e entrava em campo tranquilo, porque sabia que ia marcar. Meu melhor gol em Re-Pa foi em 1979, quando entrei no gol com bola e tudo. Foi lendário”.

Quem tem lá seus 40 anos deve se lembrar do lance: após um contra-ataque fulminante, Bira deixou para trás o zagueirão Paulo Guilherme e atirou um petardo contra as redes do conformado goleiro Carlos Afonso que. sozinho diante da fera, nada pode fazer. Remo dois, Paysandu (que abrira o placar), um. Remo, campeão, Bira, artilheiro e recordista.

O tal Ubiratã Silva do Espírito Santo era assim: impiedoso, sobretudo contra o Paysandu. E não era para menos. Sua história com o rival do Remo não foi amena fora dos gramados.

Quando menino, Bira – que nasceu em Macapá, no dia 22 de setembro de 1979, em uma família com oito irmãos, filhos de Erondino e Joana – era o destaque das peladas que rolavam na Praça Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Trem, o famoso Bairro Operário, na Zona Sul de Macapá.

Tudo, digamos, com o aval da Igreja; afinal,todos os peladeiros frequentavam a paróquia local. Já adolescente, Bira foi parar no Reminho, do mesmo bairro. Ironia ou não, o destino já lhe reservava o manto azul como estandarte. Antes, porém, era preciso começar efetivamente a jogar bola. E fez isso no Esporte Clube Macapá. Como amador, foi campeão do Amapá e do extinto Copão da Amazônia.

A bola de Bira era cheia. Logo, viria convite dos principais clubes nortistas. Seria a volta por cima do rapaz que, em 1974, foi reprovado em uma peneira pelo treinador Miguel Cecim, da Tuna Luso, retornando desiludido para Macapá. Mas o destino havia reservado o sucesso para o jovem Bira.

Em 1976, o Paysandu largou na frente e o contratou. Em apenas dez meses no clube, Bira ajudou a conquistar o campeonato paraense daquele ano. No começo de 1977, na primeira fase do inchado campeonato nacional, com 62 clubes, a Confederação Brasileira de Desportos (antiga CBD) identificou indício de mutreta no contratoassinado por Bira com o Paysandu.

O papel continha rasuras e foi considerado nulo pela CBD. Fulo da vida e sentindo-se enganado pelo cartolas do Paysandu, Bira arrumou as malas e voltou para Macapá. Dez dias depois do bafafá, retornou a Belém, e para jogar bola, para vingar-se da melhor forma, ou seja: defendendo o rival do Paysandu, o Remo, que sempre ambicionou tê-lo no time.

O Paysandu chiou e tentou melar a negociação de Bira com o Remo. O parangoléparou no tapetão com uma ação do Paysandu. O Remo respondeu acusando o rival de ter escalado um jogador irregular na campanha do título estadual de 1976.

A pendenga rolou uns dez meses, com idas e vinda à CBD até que os dois rivais selaram a paz. O Remo retirou sua ação e pagou 50 mil cruzeiros ao Paysandu, que não mais perturbou Bira. Simplesmente, uma transação inédita na história do futebol: um clube troca um jogador para garantir um título e recebe mais uma grana por isso.

Ao jornal “Diário do Pará”, Bira declarou certa vez: “Na minha época, o Remo era como uma família. Grande parte do time era local e poucos eram de fora. Eu era um deles”, relembra. “Confiávamos uns nos outros e na diretoria. Nossa confiança era tanta que chegávamos a assinar contrato em branco. A gente só se preocupava em ajudar o Remo”.

Bira foi um incontestável herói azulino. De uma genuína relação de amor entre craque e torcida. Naquele campeonato nacional de 1977, Bira superou a traumática migração do passe para o Remo e mostrou a todos que chegara ao clube para demarcar seu espaço na história do futebol paraense.

Um jogo, em especial, realizado no dia 13 de novembro, no Baenão, pode ser considerado o marco inicial desse processo. De um lado docampo, o Remo; do outro, o poderoso campeão da Taça Libertadores da América e mineiro, o grande Cruzeiro, treinado pelo carrancudo Yustrich com os cracaços Raul, Nelinho e Joãozinho, em campo. Um timaço!

Mas o Remo, treinado por Joubert, não estava nem aí para o currículo cruzeirense. Bira meteu três gols e o Cruzeiro saiu de campo humilhada por uma acachapante goleada de 4 a 0.

De “burro”, Bira não tinha nada. Aliás, esse apelido atribuído a ele é injusto. Embora a técnica nunca tenha sido o forte de Bira, compensava a falta dela com fibra e gols, como todo bom centroavante. No melhor estilo “Dadá Maravilha”.

Sobre a origem da inapropriada alcunha, há muitas versões. Uma delas, quando ainda jogava no Remo, Bira confessara a um repórter um desejo; um, não… dois, na verdade: conhecer, inicialmente, Roma e, em seguida, a loba que amamentou (sic) Romeu e Julieta. Pura pilhéria.

Outra historinha famosa é a do Motoradio, prêmio concedido aos craques dos jogos, de Norte a Sul, pelas rádios transmissoras. Um destes rádios/toca-fitas de carro foi para o Bira que, caridoso, respondeu ao jornalista: “A moto vou dar pro meu pai, e o rádio pra minha mãe”.

Se a frase surreal foi verdade ou não, Bira nunca confirmou, mas também não desmentiu.

O faro de Dadá Maravilha – Com um sucesso retumbante em Belém, não tardaria para Bira atrair a atenção de olheiros do Sul e Sudeste. O Internacional de Porto Alegre levou a melhor graças a Dario “Dadá Maravilha”, que conhecera Bira no Pará e o achava seu sucessor. Estilo não faltava.

Grandalhão e desengonçado como Dario e com uma insaciável fome de gols. Bira era um novo Dadá. E foi Dario quem o recomendou ao Inter, em 1979. Pegou o telefone e tocou para Frederico Ballvé, então presidente do Colorado. “Ele joga essa bola toda ou é onda da imprensa?”, perguntou o cartola gaúcho. “Joga, doutor. Contrata que eu assino embaixo”, respondeu Dario. Com o aval do grande Dadá, Bira aportou no Beira-Rio. Mas o começo no Sul não foi fácil.

De setembro de 1979, quando chegou ao Inter, até meados de novembro, Bira disputou apenas quatro jogos.. E o mais incômodo: sem completar 90 minutos em campo. Bateu o pavor. Na estreia contra o Santa Cruz, marcou um gol e quebrou o braço. Na volta, já no mês seguinte, marcou duas vezes contra o Rio Branco (ES) e luxou a clavícula. Na terceira partida, contra o Goytacaz, não marcou gol e deixou o gramado reclamando de dor no braço. Recuperou-se para um jogo contra o São Paulo. Deixou sua marca de artilheiro com um gol, levou um chute no braço já machucado e saiu de campo inconsolável, chorando muito e dizendo que não mais vestiria a camisa nove.

Na manhã do dia seguinte, diante do espelho, constatara o fim da dor no braço. Afinal, a radiografia logo após o jogo contra o time paulista não acusara fratura. Respirava aliviado, o Bira, mas sempre um pouco ressabiado.

“Isso é ruim. Os caras começam a falar. Parece que eu sou de vidro. Então, dá o desespero. Vou falar com os dirigentes e largar a camisa nove. Não é possível. Só pode ser ela. Está pesando demais, já virou mística”, disse certa vez ao repórter Emanoel Mattos, da revista “Placar”.

Trombador sim, mas sem perder a ternura. Bira mostrava-se sentimental. Às vezes,chorava sozinho, sentado no banco de reservas, com o braço enfaixado após a contusão nos primeiros momentos no Internacional. Agarrou-se à fé religiosa, especialmente em N.S. do Perpétuo Socorro, de quem sempre foi devoto e para quem fazia novena toda semana, em Belém.

No Sul, recorreu a N.S. de Lourdes, cuja igreja ficava no Morro da Glória. No altar da santa, deixara a camisa nove que julgava “intolerante” com ele e, claro, muitas velas acesas. Ajoelhado, pedia para que a “nove” o aceitasse. Bira, de burro, nunca teve nada.

De burro, Bira nada tinha – Mas havia outro clube entre o Remo e o Inter, até Bira acomodar-se em Porto Alegre. À “Rádio Guaíba”, o centroavante explicou a situação:

“Cheguei a Porto Alegre com o apelido de Bira Burro. Na verdade, ganhei este lindo (sic) nome porque escolhi vir para o Inter e não para o Flamengo. O Mengo tinha Zico, Adílio, Tita, Júnior, mas eu queria jogar com o Falcão, Mário Sérgio, Valdomiro e ser treinado pelo Ênio Andrade. Disse isso para uma rádio do Rio de Janeiro e os caras começaram a me chamar de ‘Bira Burro’. Nem me importei, porque tinha um medo enorme. Com 23 anos, mal sabia assinar o meu nome e nunca tinha saído de Belém. Imagina, só tinha jogado no Remo e, de repente, todo mundo me queria!”.

(Pronto, enfim, a verdadeira origem do provocativo apelido!)

— * —

Com um time estelar do Inter, onde figuravam os geniais Batista, Falcão, Jair e Mário Sérgio, Bira fez definitivamente o nome no cenário nacional. Foi peça fundamental na campanha do tricampeonato nacional, em 1979, com um Internacional simplesmente imbatível e, de quebra,levantou um caneco estadual.

Bira tinha um sonho, longínquo mas genuíno, de conhecer Roma. Jogando brilhantemente, acreditava ter vaga na Seleção Brasileira. Uma chance apenas, imaginava Bira. Mas não deu. Uma lesão nos joelhos acabou com suas pretensões.

“Era artilheiro do Campeonato Brasileiro e,naquele ano, fiz 11 gols. Foi aí que acabei lesionando os dois joelhos e fiquei de fora. Infelizmente, isso é coisa do futebol e fiquei sem vestir a camisa do Brasil”, conformou-se.

A vida não parou. Se não deu na Seleção, o Inter supria essa carência. Foi em Porto Alegre que Bira viu dinheiro. Foi no Colorado que sentiu o peso da camisa, mas também o reconhecimento – em sua conta bancária, do futebol que jogava.

Os primeiros meses de salário foram o bastante para comprar um confortável apartamento que custava, na época, pouco mais de um milhão de cruzeiros, como narrou à “Rádio Guaíba”:

“Quando cheguei ao Inter, fiquei apavorado quando recebi meu primeiro salário. Era uma dinheirama incrível. O Falcão veio falar comigo e perguntou o que eu ia fazer com a grana. Respondi que ‘ia gastar, ué’. Falcão me falou supereducadamente que eu precisava de alguém para cuidar de mim. Passou dois dias e me ligou a Dª. Belmira, mãe do Batista, me convidando para almoçar. Durante o almoço, ela começou a fazer um monte de perguntas: ‘Meu filho, quanto tu ganha no Inter?’, ‘O que vai fazer com os bichos por vitória?’, ‘Tu sabe que a vida de jogador é curta?’. Me deu um monte de lição de moral e mandou eu lhe dar toda a grana que eu ganhava”.

“Santa” Mãe do Batista – Enfermeira aposentada, a mãe de Batista tinha fama de superprotetora do filho único. Fez isso com boa parte dos craques do Inter. Bira era um deles. Era Dª. Belmira mandando e Bira respondendo, na dele, sem dar um pio. Dª. Belmira o deixava à míngua. Se a fome vinha, nada de gastança em restaurante, o almoço era na casa da mãe do Batista. A mãe do Batista juntava o dinheiro na conta do chá – nem mais nem menos – para o Bira ir ao treino. Empresária melhor, impossível. O que falava era religião, era mantra. E assim Bira acertou o passo no frio Sul.

“Um dia, ela escolheu um apartamento para mim e disse: ‘É lá que tu vai morar, Bira. É um lugar que está valorizando. Um bom negócio’. E foi assim que arranjei uma mãe gaúcha. Uma baita mãe. Era dureza, mas eu obedecia”, disse à “Rádio Guaíba”.

Bira teve muito que agradecer à mãe de Batista e ao próprio companheiro de Inter. Além deles, Falcão também o ajudou muito em Porto Alegre. “Não fosse ela (Dª. Belmira), o Falcão e o Batista, eu não teria uma filha advogada e um filho administrador de empresas. Teria jogado tudo fora. É gozado como as coisas acontecem. Depois, eu me machuquei, fui para outros clubes, mas aprendi a me preparar para o futuro”.

Após a grande trajetória no Remo e no Inter, Bira rodou pelo País, passando por vários clubes, dentre eles o Atlético Mineiro, com o qual foi campeão estadual, em 1982. A pedidodo técnico Carlos Alberto Silva, o Galo pagou 20 milhões de cruzeiros pelo passe dele, mesmo tendo no elenco centroavantes como Reinaldo (o titular absoluto) e os reservas Rubão e Fernando Roberto.

Mas Bira também brilhou no exterior, mas precisamente no mexicano Chivas (Rayadasdel) Guadalajara, onde levantou troféu. Ao retornar ao Brasil, despontou no Náutico onde – apesar de permanecer no clube apenas seis meses – foi campeão pernambucano após dez anos de espera:

“Essa também foi uma importante conquista para mim. Fiquei apenas seis meses no Náutico, o suficiente para também contribuir”, disse ao GloboEsporte.com.

Bira, que é irmão do ex-lateral-direito Aldo, ídolo do Fluminense nos anos 1980, encerrou a carreira como jogador em 1989, no VilaNova EC, de Castanhal, interior paraense, no qual iniciou imediatamente a trajetória como técnico.

Mas o destino de Bira era mesmo regressar aMacapá. Lá, durante algum tempo, manteve a carreira de treinador com a de Gerente de Projetos Esportivos da Secretaria de Esportes e Lazer do Amapá, e foi superintendente do Estádio Estadual Zerão, em Macapá. Sua mais recente missão: comentarista esportivo no Amapá.

Embora tenha brilhado intensamente no Inter, Bira nunca escondeu sua paixão pelo Remo. “Lógico que ter me tornado campeão brasileiro no Inter foi a maior conquista e me orgulho muito disso. Lá, vivi os melhores momentos da minha vida. Mas no Clube do Remo foi onde vivi o auge, estava jogando muito e marcando muitos gols. Tanto é que até hoje ninguém bateu essa marca que é minha”, declarou ao GloboEsporte.Com. Os paraenses o reverenciam até hoje.

Em janeiro de 2012, na solenidade que marcou a abertura oficial do Campeonato Paraense de 2012, em sua centésima edição, a Federação Paraense de Futebol (FPF) homenageou Bira, que recebeu um troféu por ter sido o maior artilheiro da história da competição.

Hoje, pela manhã, infelizmente, Bira, que sofria com um câncer, partiu. Vá, Bira, alegrar os times do céu.

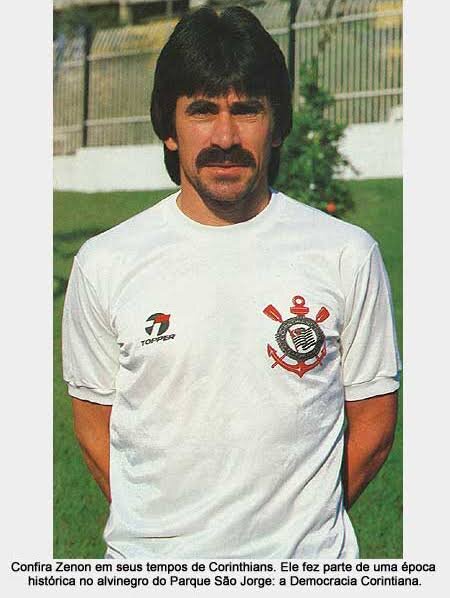

VOZES DA BOLA: ENTREVISTA ZENON

O destino, involuntário, sempre conduziu a vida do catarinense Zenon de Sousa Farias, hoje com 66 anos. O primeiro sinal disso, e que mudaria pra sempre os caminhos do então moleque, que gostava de jogar bola em campos de várzeas, mas nunca pensara em ser jogador de futebol profissional, aconteceu em 1971. Pois é, para quem pergunta qual o significado do nome Zenon: Zenon significa poderoso e gentil, e deriva do grego antigo.

Na versão polonesa, Zenon corresponde a Zenão. Zenon de Cítio foi um filósofo grego, discípulo de Sócrates da Democracia de Atenas, na Grécia.

Zenon de Sousa Farias foi um craque de bola, contemporâneo e companheiro do Doutor Sócrates na ‘Democracia Corinthiana’.

O destino é f…

Zenon já tinha 17 anos quando foi levado por um ‘olheiro’, para um teste no Grêmio, de Porto Alegre.

Recebeu o ‘não’ de um treinador da base do clube gaúcho e voltou para suas ‘peladas’ em Santa Catarina.

Dias depois foi assistir a um treino do Hercílio Luz, tradicional clube da cidade portuária de Tubarão.

Quis o destino – olha ele aí de novo -, que faltasse um jogador para completar os ’11’ do coletivo.

Zenon foi chamado para sair detrás do gol e entrar em campo, de onde só saiu 20 anos depois, após ‘pendurar as chuteiras’.

Em entrevista para a série ‘Vozes da Bola’, Zenon rememora sua história dentro dos campos, desde sua ascensão e glória no improvável escrete do Guarani de Campinas, campeão brasileiro em 1978; fala sobre uma mágoa com Telê Santana por tê-lo preterido em convocações para as Copas de 82 e 86; destaca sua brilhante passagem pelo Corinthians; e revela uma frustração por não ter jogado no Flamengo ao lado de Andrade, Adílio e Zico.

por Marcos Vinicius Cabral

Por que você apareceu tão tarde para o futebol? Como foi o seu início de carreira?

Minha carreira no futebol só começou quando eu tinha 17 anos, no segundo semestre de 1971, quando eu nem pensava mais em ser jogador de futebol. Estava nas arquibancadas assistindo a um treino do Hercílio Luz, clube da cidade de Tubarão, próximo à Florianópolis, quando me chamaram para completar o time reserva porque faltava um jogador. Depois daquele treino fui convidado para fazer parte da equipe.

Mas, você então já jogava bola, né? Tem a história de que você foi rejeitado no Grêmio. Explica aí essa história. O que aconteceu?

Então, eu tinha 17 anos e já estava ‘velho’ para começar uma carreira de jogador. Mas, no primeiro semestre de 1971, um senhor me viu jogando em times de várzeas, e me convidou para ir treinar no Grêmio, para ficar uns dez dias. Quando cheguei, o treinador demonstrou sua predileção por jogadores robustos, fortes. Eu era magrinho, pesava 50 quilos. Ele me disse: “Olha, você bate bem na bola, tem boa visão de jogo, sabe jogar, mas é muito franzino para o nosso clube”. Foi isso.

Azar do Grêmio, né!? Mas do Hercílio Luz você foi para o Guarani?

Não! O Guarani surgiu na minha vida devido às grandes atuações que tive lá no Avaí, em Florianópolis, para onde fui depois do Hercílio Luz. Cheguei no Avaí em 1972 e fiquei três anos, onde fui bicampeão Catarinense. O Guarani foi o clube que acreditou no meu futebol e negociou com o Avaí a minha compra. Por isso que eu vim para Campinas.

Quem foi sua grande inspiração no futebol?

Eu tive dois ídolos em quem me espelhei muito. Na Copa do Mundo de 70, quando vi Rivellino e Gérson atuarem, busquei me inspirar nos dois e considero que segui um pouco o estilo de cada um.

Camisa 10 do Guarani, campeão brasileiro de 1978, e camisa 10 da ‘Democracia Corinthiana’ no início dos anos 1980. O que representaram os dois clubes em sua carreira?

Guarani e Corinthians representaram muito na minha vida. Ambos me deram uma credibilidade, uma representatividade em termos de me denominar craque de futebol. Até hoje sou lembrado pelos amantes desse esporte, por ter vestido as camisas do Bugre e do Timão.

Suas atuações no Guarani lhe credenciaram a vestir a camisa da Seleção Brasileira. Foram quatro partidas no ano de 1979, inclusive duas válidas pela Copa América. O que faltou para você ter uma continuidade com a ‘Amarelinha’?

Verdade! A primeira partida foi contra o Ajax; depois duas contra a Bolívia, uma contra a Argentina e outra contra o Paraguai, quando fiquei na reserva, lá no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Ou seja, cinco participações na Seleção Brasileira, sendo quatro atuando e uma no banco de reservas. No entanto, não tive mais oportunidades na Seleção Brasileira, porque o técnico que entrou após o (Cláudio) Coutinho, não gostava de mim, simplesmente.

Como assim? O técnico era o Telê Santana!

Na verdade, ele não ia com a minha cara, e até hoje, não sei se foi birra que criou, pois eu contra os times dele, sempre tive grandes atuações. Posso te citar como exemplo, a Libertadores de 79, contra o Palmeiras que ele treinava, e onde fui um dos responsáveis pela a eliminação dele, fazendo um gol na vitória de 4 a 1, no Morumbi, e um dos gols no Brinco de Ouro, quando o Guarani venceu por 2 a 0. Então, acho que ele pegou uma cisma comigo, e em virtude disso, não me levou, tanto em 82 na Espanha, quanto em 86 no México, quando vivia grande fase no Atlético Mineiro.

Em 1980 você teve uma aventura curta pelo futebol árabe, jogando pelo Al Ahli. O que te motivou a ir pata lá? Foi o lado financeiro?

Sem dúvidas. Embora não se pagasse muito naquela época lá fora, eu fui ganhar três vezes mais do que ganhava no Guarani. Mas, foi mais interessante para o Guarani. Eles me comunicaram que seria muito interessante para o clube. Fui com contrato de três anos, mas fiquei apenas um, e aí chegou o presidente (Vicente Matheus) na minha vida, lá na Arábia, e me contratou para jogar no Corinthians.

Ao lado de jogadores como Sócrates, Casagrande, Biro-Biro e Wladimir, você viveu o movimento Democracia Corinthiana – um dos grandes marcos da história do futebol brasileiro. O que isso representou na sua vida?

Vestir o manto corinthiano não é para qualquer um, convenhamos, e sei que todo atleta profissional, sonha em jogar no Timão. Eu tive esse privilégio e acho que fui vitorioso, nesses quatro anos e meio em que vesti aquela camisa. Fui bicampeão estadual, chegamos em duas finais de Brasileiro. Foi uma passagem maravilhosa, memorável e inesquecível, ainda mais por ter participado da Democracia Corinthiana. O Corinthians é tão especial em minha vida, que me colocou novamente na Seleção Brasileira, como camisa 10, com a braçadeira de capitão, em um jogo contra uma Inglaterra, no Maracanã, com quase 100 mil pessoas.

E falando em técnico, quem foi o melhor na sua opinião?

Eu tive vários treinadores excelentes. Desde Jorge Ferreira, um técnico que veio do Rio de Janeiro para treinar o Avaí, muito inteligente e ótimo profissional. Depois, eu tive Mário Travaglini, no Corinthians, que foi excepcional; e Carlos Alberto Silva, que mesmo muito jovem na época, se consagrou no Guarani. Era um treinador de muito diálogo com os atletas e por isso está na lista dos meus três melhores, além de Cláudio Coutinho, que era brilhante.

Em 1986, no Atlético-MG, você foi campeão estadual duas vezes, mas teve problemas com o técnico Telê Santana e acabou saindo. O que houve?

O Telê Santana me perseguia. Eu estava na Seleção Brasileira muito antes dele chegar no grupo de 82, e depois em 86, e simplesmente, ele criou birra comigo. Quando jogava contra o time que ele era treinador, eu fazia sempre gols e jogava muito bem, então, ele criou uma antipatia por mim. No Atlético eu havia sido bicampeão, era capitão do time e quando ele chegou me deixou em terceiro plano. Arrumei minhas malas, pedi a rescisão do contrato, e fui para a Portuguesa de Desportos, em 89.

Você foi um exímio cobrador de faltas. Se considera o maior de todos eles ou teve alguém que batia melhor que você?

Olha, na minha época, nas décadas de 70 e 80, todo clube tinha um grande batedor de faltas. Eu sou considerado um deles, e fico muito feliz. Eu treinava muito, mas muito mesmo, e após os treinos costumava ficar uns 40 minutos cobrando faltas, e às vezes, de forma exaustiva. Infelizmente, hoje não temos grandes batedores de faltas. O melhor que eu vi, acima de mim, de Zico, de Dicá, de Roberto Dinamite, de Mendonça, de Ailton Lira, de Pita, de Juninho Pernambuco, de Marcos Assunção, de Neto, e outros que agora não lembro, chama-se Marcelinho Carioca.

Como tem enfrentado esses dias de isolamento social devido ao covid-19?

Essa pandemia tem nos deixado angustiado. Pratico esporte de segunda a domingo, e por aí, você pode imaginar como estou me sentindo. Mas, todos os dias faço meus treininhos para manter, ao menos, a musculatura.

O Maracanã ‘soprou’ 70 velinhas recentemente, de mais um aniversário. Quais são as suas lembranças como jogador no estádio?

Jogar no Maracanã é o sonho de todo atleta de futebol. Entrar e pisar no ‘Templo do Futebol’ é realmente uma coisa de arrepiar. O estádio em si tem muita energia, e eu fiz bons jogos no Maracanã, principalmente em 1978, jogando pelo Guarani, no Campeonato Brasileiro, quando fiz três gols e isso me marcou muito.

E qual foi o gol mas bonito que você marcou nesses 20 anos de carreira?

Os meus gols, sem brincadeira, eram bonitos. Eu não fazia gol feio. Não sabia fazer. Porque sempre chegava de trás, e pegava o rebote da defesa adversária ou em uma cobrança de falta. Num jogo contra o Internacional, em Porto Alegre, eu matei a ‘linha burra’ deles, saindo da minha intermediária e fazendo um gol muito difícil. Se naquela época existisse o Prêmio Puskas, esse gol levaria, por sua feitura, sua inteligência e criatividade, além do improviso. Já os de falta foram dois inesquecíveis: um contra o Santos, em 82, vencemos por 2 a 0; e outro contra o Vasco, no Maracanã.

Qual sua frustração no futebol?

Eu queria ter jogado naquele time do Flamengo que encantava a torcida, jogadores e técnicos. Então, se eu tivesse que escolher um time durante os meus vinte anos de carreira para ter uma passagem, esse time seria o Flamengo. Você já pensou um meio campo com Andrade, Zenon, Adílio e Zico? Seria um quarteto mágico. Mas nunca houve sondagem nenhuma.

O que o futebol representou para o Zenon?

Tudo. Simplesmente tudo. Não imaginava ser atleta profissional de futebol e me tornei um, de muito sucesso, onde conquistei títulos em quase todos os clubes em que passei.

Até hoje você é lembrado pela incomparável habilidade de organizar as jogadas e cobrar faltas, além do bigode que sempre o acompanhou durante a carreira. Do que sente mais saudades da época de jogador?

Eu não sou saudosista. Bato minha bolinha, e dei sequência, quando parei de jogar profissionalmente, na Seleção de Masters do Luciano do Valle, onde disputei quatro Copas do Mundo e em três delas, ganhamos: 89, 91 e 95, no Brasil, Estados Unidos e Áustria, respectivamente.

Defina quem é Zenon?

Genial em campo e fora dele, escolhido por Deus.

Silvinho

A ARTE VESTE A ONZE

Houve um tempo em que os pontas davam um show à parte nos gramados pelo Brasil afora! Como bailarinos, gingavam para lá e para cá, deixando os marcadores para trás com enorme facilidade e velocidade. Se hoje são tão raros, no passado eram incontáveis e para exercer a função tinha que ser muito acima da média!

Por essas e por outras que adoramos as resenhas com os pontas do passado e não pensamos duas vezes antes de atravessar a Ponte Rio-Niterói para encontrar com Silvinho, em Icaraí. Formado nas divisões de base do Fluminense, onde foi campeão carioca juvenil e juniores, e com passagens por Vasco, Botafogo, América-RJ, Portuguesa, Náutico, Joinville, Fortaleza e futebol de Israel, a fera fez sucesso nos áureos tempos do futebol brasileiro.

Com muita generosidade, Silvinho nos recebeu em sua casa e passou a limpo a sua carreira! Vale a pena assistir cada segundo da resenha do vídeo acima!

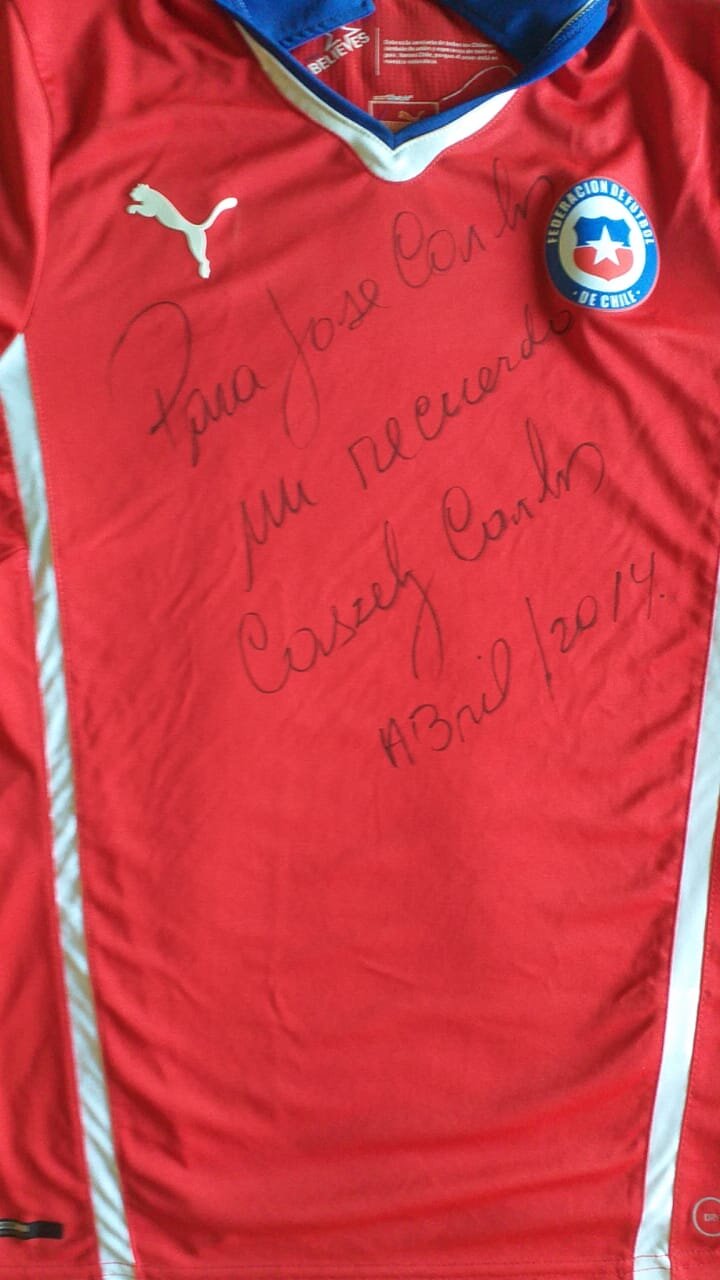

Carlos Caszely

quando o craque driblou o ditador

entrevista e texto: Paulo Escobar

Carlos Caszely foi, sem dúvidas, o jogador mais popular da história do futebol chileno. Quantas crianças nas décadas de 70 e 80 do século passado não sonharam em ser Caszely ou comemoraram os gols como ele?

Um dos aprendizados que levou desde muito cedo é que um atleta antes de ser jogador é uma pessoa. Sendo assim, conciliar o lado humano e jogar bem dentro de campo era algo habitual na vida dele. Caszely teve que sustentar suas posições e isso lhe custou muita coisa, mas nunca se arrependeu de estar ao lado dos oprimidos.

Carlos Caszely foi um dos maiores artilheiros do futebol latino, com 805 gols anotados, e seu começo foi no Colo-Colo do Chile, clube no qual foi apelidado de “Rei do metro quadrado”. Foram inúmeros gols deixando goleiros no chão e entrando com bola e tudo.

Geralmente, os jogadores com posições fora de campo que zelam por aqueles que mais sofrem, ou que com suas vozes geram polêmicas, não são bem vistos, pois as entidades do futebol prezam pelo silêncio e bons costumes. Para estes, suas ações fora de campo sempre se amplificam e ficam mais visíveis.

Caszely declarou sua posição politica de esquerda desde muito cedo e isto se deu por ver a situação das pessoas pobres de seu país e por acreditar que Allende poderia levar esperança às classes mais baixas. Por conta disso, Carlos não foi contratado pelo Real Madrid na década de 70 e acabou indo jogar no Levante. Depois de duas belas temporadas, foi comprado pelo Espanyol, chegando a jogar na seleção Catalã.

Uma das jogadas mais difíceis e mais arriscadas não foi feita dentro de um campo de futebol, mas sim do lado de fora, numa época de torturas e desaparecimentos de pessoas no Chile. Em 1973, o ditador Pinochet toma o poder e leva a cabo operações de tortura e massacres. Caszely não fica indiferente e foi justamente neste período que ele faz uma das jogadas mais difíceis.

Após a classificação da seleção chilena para a Copa de 1974, os jogadores que iriam disputar a competição na Alemanha deveriam ir saudar o ditador e foi nesta hora que Caszely deixa Pinochet de mão esticada, se negando a saudar o tirano. Era um gesto necessário para Carlos, pois ao caminhar nas ruas, reparava e sentia o que rolava do lado de fora dos estádios.

Esta jogada fora de campo atinge seu coração, pois quem sofreu a consequência deste ato foi sua mãe, Olga Garrido, que foi torturada e violentada. A pedido de sua mãe, Carlos somente trouxe à luz este fato em 1988, numa propaganda do “Não” que visava o voto contra Pinochet no plebiscito realizado a mando do mesmo para ver se continuava no poder até 1997.

Caszely fazia gols e alegrava o público, mas dentro de si trazia a dor de ter tido uma das pessoas mais amadas ser mutilada em seu íntimo. Não guardou rancor, pois a pedido de sua mãe lhe disse para não guardar mágoas.

As pessoas o saudavam nas ruas e agradeciam sua coragem, baixinho aos ouvidos sussurravam a felicidade, os mineiros lhe diziam que ele era a voz daqueles que sofriam. Caszely sofreu não convocações à seleção chilena. Ter levado o primeiro cartão vermelho da história do futebol lhe custou uma série de críticas, teve que jogar e driblar a vida dentro e fora dos gramados.

Sempre é mais cobrado aquele que se posiciona, aquele que não aceita as palavras de suas assessorias ou que sente a mesma realidade que a maioria dos seus torcedores mais desfavorecidos vivem. Um homem com tantos gols e de uma habilidade incrível, frio dentro da área e de um talento diferenciado fez o que poucos jogadores fazem, uma vida próximo à realidade e não foi indiferente ao sofrimento alheio.

SANTOS CONQUISTA O BI DA LIBERTADORES NA RAÇA E NO TALENTO

por Gabriel Pierin, do Centro de Memória

La Bombonera estava repleta. Os torcedores do Boca Juniors tinham um bom motivo para lotar o estádio e acreditar no título inédito. No primeiro jogo da decisão da Taça Libertadores de 1963, no Maracanã, o Santos vencia por 3 a 0, com dois gols de Coutinho e um de Lima, mas nos minutos finais Sanfilippo marcou duas vezes e a vitória foi ofuscada. Mais do que isso, a vantagem santista parecia possível de ser mantida com o Boca jogando em casa.

O Santos, campeão da Libertadores de 1962, entrou direto na semifinal da edição de 1963, quando enfrentou o rival brasileiro Botafogo, líder isolado de um grupo que tinha Alianza Lima, do Peru, e Milionários, da Colômbia. Santos e Botafogo formaram a base da Seleção na Copa do Mundo disputada naquele ano e o elenco carioca era o vice-campeão brasileiro, atrás do Peixe.

No primeiro duelo entre ambos, no Pacaembu, o Alvinegro da Vila Belmiro só conseguiu um empate por 1 a 1, e mesmo assim com um gol de Pelé aos 45 minutos do segundo tempo. Porém, no Maracanã, diante de mais de 44 mil espectadores, o Santos despachou o Botafogo por 4 a 0, com três gols de Pelé e um de Lima.

O Boca, por sua vez, era o campeão argentino e participava do torneio sul-americano pela primeira vez. Para chegar à final o time portenho liderou o seu grupo, superando Olimpia do Paraguai e Universidad de Chile, e na semifinal passou com duas vitórias pelo temido Peñarol, campeão uruguaio. A derrota por 3 a 2 para o Santos na primeira partida da final era mais um ingrediente poderoso no caldeirão que se formou para a partida de volta.

Na quarta-feira, 11 de setembro, o Santos entrava no estádio do Boca aos gritos de uma multidão enfurecida de 85 mil fanáticos e novo recorde de renda para partidas de futebol na América (120 000 dólares). A pressão era grande e o gramado estava péssimo. O time da Técnica e da Disciplina precisaria muito mais do que isso para superar as adversidades.

Sem Mengálvio, o técnico Lula trouxe Lima para o meio e colocou Dalmo na lateral-direita, fazendo entrar Geraldino na esquerda. O time ficou com Gylmar, Dalmo, Mauro, Calvet e Geraldino; Lima e Zito; Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe.

O Boca foi escalado por Aristóbolo Deambrosi com Errea, Magdalena, Orlando Peçanha e Simeone; Rattin e Silveira; Grillo, Menéndez, Rojas, Sanfilippo e González. Para arbitrar a partida foi convidado o francês Marcel Albert Bois.

Precisando da vitória, o time da casa se lançou ao ataque. Gylmar, em grande fase, fez uma série de defesas nos primeiros minutos de jogo. O Santos reagiu e Pelé só não marcou porque foi parado com violência. O árbitro controlou a animosidade, advertindo o infrator. O primeiro tempo terminou assim: o Santos controlando o jogo e o Boca procurando vencer a qualquer custo.

Segundo tempo de grandes emoções

Logo no minuto inicial da etapa complementar, o atacante Grillo cruzou na área. Gylmar e Mauro se atrapalharam ao tentar interceptar a bola e ela sobrou para Sanfilippo, que chutou de pé direito para dentro do gol.

O estádio veio abaixo. A vitória do Boca forçaria a terceira partida. Ao Santos até o empate interessava. Sem se abater com a pressão da torcida, o Alvinegro respondeu rápido ao gol. A alegria dos argentinos durou pouco.

Três minutos depois, Dorval interceptou um tiro de meta mal cobrado por Errea e tocou para Pelé, que imediatamente vislumbrou Coutinho entrando entre os zagueiros. O centroavante bateu seco, rasteiro, no canto. O Santos empatava a partida e assumia o controle do jogo.

Com Mauro seguro na defesa, Lima em uma atuação brilhante na cobertura e os laterais Dalmo e Geraldino recebendo o apoio dos pontas Dorval e Pepe que seguravam as investidas de Grillo e Gonzalez, sobrou para a dupla de ataque Coutinho e Pelé infernizar a defesa adversária.

Aos 37 minutos, deslocado pela ponta esquerda, Coutinho seguiu com a bola, cortou para o meio e serviu Pelé, na entrada da área. O Rei, cercado por três adversários, jogou a bola entre as penas de Orlando e tocou na saída de Errea, marcando o segundo gol do Santos.

Por um momento o estádio emudeceu. Pelé foi abraçado pelos companheiros de equipe e recebeu aplausos de todo o estádio, até da implacável torcida adversária, que se rendia ao talento do Rei do Futebol.

O Santos era mais uma vez campeão da América. A vitória classificou o Peixe para disputar o título mundial com o Milan, o campeão europeu, em uma decisão que ficaria marcada por uma das viradas mais espetaculares do Alvinegro Praiano. Uma história que ainda será contada.