O QUE SÓ ELES VIRAM

por Claudio Lovato Filho

O primeiro obstáculo eles haviam transposto sem maiores dificuldades: arranjar uma desculpa para passar toda a tarde de domingo fora de casa.

Aproveitaram um fato verdadeiro para inserir nele sua mentira. Disseram que iam participar do plantio de mudas no parque da cidade, uma atividade voluntária da qual participava a escola em que estudavam.

– Mas nada de muita gente junta! Sem chegar muito perto de ninguém! – disse a mãe de um deles.

– Não tirem a máscara! – disse o pai do outro.

Receberam permissão e, depois do almoço e de muita comunicação por mensagens de dentro de seus quartos, encontraram-se no ponto de ônibus, com suas mochilas e máscaras com o escudo do clube. No ônibus falaram pouco, porque estavam nervosos, mas a verdade é que nem precisavam conversar, porque já estava tudo planejado.

O ônibus os deixou muito além do ponto do parque. Desceram em frente ao estádio.

Ao lado do campo da escolinha, no qual eles jogavam todas as quartas-feiras à tarde, estavam construindo o estacionamento do estádio. Era uma obra pequena, para um estádio pequeno de uma cidade pequena. Havia uma rampa de serviço, provisória, porque o estacionamento teria dois níveis. Projeto modesto, mas bem-feito. E essa rampa, em certo ponto, praticamente se encontrava, de forma paralela, com o muro que fazia o limite do setor oeste das arquibancadas, o setor diametralmente oposto ao das sociais do estádio. Havia apenas um pequeno (embora perigoso, é verdade) vão que separava a rampa feita de madeira e o alto do muro. Era por ali que eles entrariam. Era por ali que tentariam entrar.

Primeiro se certificaram de que não havia vigilantes por perto.

– Devem estar trabalhando no jogo! – disse João Carlos, e Pedro apenas balançou a cabeça em sinal de concordância.

Entraram no terreno da escolinha, avançaram, se esgueirando, como se estivessem numa frente de batalha na guerra ou no meio de um tiroteio de gangues, e chegaram ao pé da rampa sem serem vistos. Avançaram, pé ante pé, cautelosos, tensos, contendo até a respiração, aqui e ali. Então chegaram ao ponto em que a lateral da rampa quase encostava no alto do muro que limitava as arquibancadas. Olharam um para outro.

– Tem que se agarrar no muro e depois passar as pernas – disse Pedro, e agora foi João Carlos quem apenas balançou a cabeça.

Primeiro foi Pedro. Com um pouco de esforço, conseguiu. Já do lado de dentro do estádio, de pé no que era o último degrau das arquibancadas, olhando o tempo todo para um lado e para outro, para conferir se alguém o tinha visto, ele fez sinal para João Carlos, que, apesar de ser mais alto e pesado que o amigo, conseguiu realizar a operação a contento.

Tinha dado certo. Haviam entrado no estádio.

Os dois times já estavam em campo. O time deles, o dono da casa, com o uniforme número 1, completo. Havia apenas alguns repórteres e fotógrafos. Da TV, apenas uma equipe.

Então o árbitro pediu que fosse feito um minuto de silêncio em respeito aos mortos na pandemia. “Tanta gente que se foi, meu Deus do céu!”, João Carlos ouvia o pai dizer a cada jogo que assistiam na TV.

O juiz apitou o início o jogo, e o que os dois amigos passaram a presenciar a partir de então foi uma experiência totalmente nova para eles, que, apesar da pouca idade, já estavam acostumados a assistir jogos no estádio. Ouviam tudo o que o seu Tadeu, o técnico, dizia (gritava) e também o que o treinador do time adversário gritava (berrava). Ouviam os que os jogadores falavam uns para os outros. João Carlos e Pedro só não estranharam mais porque, alunos da escolinha que eram, volta e meia conseguiam assistir a um treino do time profissional, mas, ainda assim, aquilo que estavam presenciando, numa partida oficial valendo pontos, era uma coisa totalmente diferente.

Tomaram o cuidado de ficar atrás de uma coluna, no alto das arquibancadas, escondidos.

O jogo se resumia a um infindável perde-ganha entre as duas intermediárias. Nada de lances de área. Mas para eles isso não era o mais importante. O que interessava mesmo era estar dentro do estádio, vendo jogar o time que amavam de todo o coração.

Veio o intervalo. Abriram as mochilas e tiraram delas copinhos de água iguais aos que os jogadores recebiam durante os treinos e jogos.

Imóveis e calados, eles viram os times voltarem a campo. O jogo foi reiniciado e prosseguiu em sua toada de muita disputa no meio-campo e feriado para os goleiros. Mas isso foi interrompido de maneira repentina e completamente inesperada lá pela metade do segundo tempo. O futebol e sua maravilhosa capacidade de surpreender e encantar. De uma hora para outra, a magia acontece. O futebol.

A bola veio do goleiro, uma reposição de bola para o grande círculo. O chutão encontrou Luiz Rafael, o atacante que costumava dizer que era o último centroavante do mundo, o garoto tatuado e marrento de quem João Carlos e Pedro eram fãs incondicionais. A partir daí foi tudo muito rápido. Cercado por três adversários – dois zagueiros e o lateral-esquerdo –, Luiz Rafael matou a bola no peito e, de costas, deu um lençol no lateral. Quando se virou, deixou a bola quicar uma vez, ela subiu muito e ele teve que aplicar um drible de cabeça num dos zagueiros, um testaço que permitiu que começasse a avançar em alta velocidade em direção à grande área. Percebeu o goleiro se armando todo para sair do gol e também a aproximação do outro zagueiro, que primeiramente tentou lhe puxar pela camisa, e depois, sem conseguir sucesso no primeiro intento, apelou para o carrinho por trás, um carrinho desesperado e assassino que Luiz Rafael evitou com um salto, deixando o defensor deitado. Com os outros dois marcadores ainda em seu encalço, mas já distantes e conscientes de que não conseguiriamcontê-lo, ele ficou cara a cara com o goleiro. Ameaçou a batida rasteira, no canto, o goleiro se jogou para o lado em que pensou que bola ia, e foi então que o atrevido e habilidoso camisa 9 deu uma cavadinha e fez a bola morrer lindamente no fundo da rede, bem no meio do gol.

Naquele exato momento, João Carlos, sem conseguir se conter, gritou a pleno pulmões:

– Puta que pariu!!!

E no meio do alvoroço das comemorações do time lá no campo, um funcionário do clube ouviu o grito, olhou para cima e viu os dois. Quando perceberam que o sujeito estava mexendo no celular, enquanto continua a olhar para eles, resolveram se mandar. Correram.

No trajeto entre a arquibancada e a rampa, e entre a rampa e o terreno da escolinha, e entre o terreno da escolinha e o ponto de ônibus, só o que eles conseguiam dizer uma para o outro era:

– Tu viu o que ele fez? Tu viu???

E entre risos e exclamações atônitas e a certeza de que haviam presenciado um momento especial na história do clube e, principalmente, em sua própria história pessoal, eles foram para casa com seu segredo bem guardado e com uma felicidade orgulhosa que era maior que tudo – um sentimento que, ao que tudo indicava, os acompanharia pela vida afora, com as novas roupagens que o tempo sempre traz.

Daqui a um tempo, muito tempo, eles contarão aquela história aos amigos e aos filhos e aos netos,em ocasiões diferentes, e, em alguns casos, mais de uma vez para as mesmas pessoas; contarão que estavam no estádio quando Luiz Rafael fez “aquele” gol. E muitos duvidarão da história, claro, ou todos, e muitos rirão e balançarão a cabeça ao ouvir o relato, porque, afinal, aqueles eram tempos de pandemia, e não havia torcida nos estádios. Mas eles, João Carlos e Pedro, saberão. Lembrarão em detalhes daquilo que viram – daquilo que, de uma forma muito especial e muito única, só eles viram.

VOZES DA BOLA: ENTREVISTA MAURO GALVÃO

Por alguns anos, foi atribuído erroneamente ao bairro Menino Deus, em Porto Alegre, a música do cantor e compositor baiano Caetano Veloso.

Anos depois, em entrevista ao programa Patrola da RBS TV (afiliada da Rede Globo na cidade gaúcha), o gênio da MPB relata ter conhecido, na capital do Rio Grande do Sul, um ‘menino’ tão lindo que para ele era um ‘Deus mitológico’, razão da escolha do título de sua bela canção.

Se os versos harmônicos deste sucesso de 1978 tornaram o bairro conhecido despretensiosamente, havia ali, desde muito cedo, um garoto que costumava jogar bola até o sol se despedir.

Com as estrelas batendo à porta do céu em sua chegada, o pequeno ‘Maurinho’, com 10 anos de idade, era chamado por seu Oquelésio e pela saudosa dona Luzia para vir tomar banho, jantar e dormir.

No dia seguinte, a maratona recomeçava: colégio, casa, futebol até tarde e casa novamente.

Com destreza, começou precocemente a mostrar na ponta-direita do União dos Onze – time tradicional do bairro – um futebol que chamava atenção.

“Eu vestia a camisa 7 e apesar de ser ponta-direita, voltava para ajudar na marcação”, diz já mostrando um sentido de coletividade desde pequeno que marcou seus quase 24 anos de carreira.

Certa vez, foi jogar contra o Grêmio defendendo as cores amarelo e verde com listras vermelhas na manga do União dos Onze, na casa do temido adversário.

Com os olhos fixados no gramado do campo suplementar – que ficava ao lado do estádio Olímpico – olhava os pingos fortes da chuva, que fizeram com que o confronto contra o tricolor gaúcho fosse cancelado.

Tudo em vão, porém, antes de ir embora, um convite do diretor Fernando Zacouteguy mudaria sua vida para sempre: era atleta do Grêmio e deixou de ser chamado de Maurinho para virar Mauro Geraldo Galvão.

Mesmo se destacando nas categorias inferiores da equipe gaúcha de 1971 a 1975, numa gangorra sem fim de um sobe e desce interminável, decidiu ir para o Internacional graças aos ouvidos argutos de seu Abílio dos Reis – considerado o maior garimpador de talentos do futebol gaúcho, tendo inclusive uma biografia escrita contando alguns casos de suas descobertas envolvendo a dupla ‘Gre-Nal’ – e começou a escrever sua história.

Lançado por Ênio Andrade nos profissionais com 17 anos de idade, começou a trocar passes com Falcão, chupar laranjas com Jair, dividia esparadrapo com Mário Sérgio, pegava gaze emprestado com Batista, revezava aparelhos na academia de musculação com Valdomiro, matava a sede após os treinos no mesmo bebedouro onde o goleiro Benítez matava a sua e extraia o máximo dessa rica convivência que aqueles jogadores lhe proporcionavam.

Certa vez, em um treino de dois toques, Falcão o reeprendeu por não ter dado um ‘bico’ na bola.

“Mas onde é o bico?”, respondeu ao ídolo Colorado, deixando todos em volta com olhos arregalados.

Mas se o menino se tornou campeão Brasileiro em 1979 de forma invicta, o futebol conheceria um dos maiores zagueiros de sua história: Mauro Galvão!

Clássico e com uma tranquilidade impressionante, Mauro Galvão se tornou um quebrador de jejuns durante a trajetória dentro dos campos de futebol quando conquistou a Taça Rio pelo Bangu em 1987 – o último troféu erguido pelo alvirrubro havia sido em 1966 pelo goleiro Ubirajara – o Carioca pelo Botafogo em 1989 – desde 1968 que a torcida alvinegra estava com o grito de campeão preso na garganta – a Copa América pela Seleção Brasileira no mesmo ano de 1989 – após quatro décadas sem título – o Brasileiro pelo Grêmio em 1996.

O Museu da Pelada entra de forma forasteira no território sem lei do futebol em plena pandemia e chama o xerife no ‘saloon’ para um bate-papo para a série Vozes da Bola da semana.

Por Marcos Vinicius Cabral

Edição: Fabio Lacerda

No Grêmio, você começou como lateral-direito e mesmo se destacando nas categorias inferiores do tricolor gaúcho de 1971 a 1975, foi pouco aproveitado. Seu Abílio dos Reis – considerado o maior garimpador de talentos do futebol gaúcho – ficou sabendo, e o levou para o Internacional. Como foi essa história do Grêmio não te valorizar e o Internacional, seu rival, sim?

Eu comecei na escolinha do Grêmio aos 11 anos de idade e fiquei um bom tempo ali. Foi uma experiência muito boa, aproveitei bastante e só tenho a agradecer por essa oportunidade. Comecei como lateral-direito, e aos poucos, fui deixando a extremidade do campo e começando a vir para o miolo da zaga. Quando me transferi para o Internacional já estava atuando como zagueiro. Essa questão é muito difícil de explicar, né? O Grêmio é um time muito organizado, assim como o Internacional. No entanto, naquela época, a filosofia do Internacional era aproveitar mais jogadores da base, enquanto o Grêmio contratava jogadores já formados com 28, 29, 30 anos. Diante deste cenário, eu conversei com meu pai e nos percebemos que as chances de subir ao profissional jogando pelo Internacional eram mais reais. E foi assim que aconteceu. Não houve nada de diferente, e sei que até hoje, tem muitos comentários no Sul sobre esse assunto. Alguns dizem que fui dispensado, outros dizem que fui para o Internacional porque meu pai era torcedor. As histórias são diversas. Mas é bom poder contar o que de fato aconteceu nessa entrevista, pois houve a proposta do Internacional, eu aceitei e acabei indo para o Beira-Rio, exatamente por perceber que ali eu teria mais condições de me profissionalizar, pois eles davam mais atenção para a base. Simplesmente por isso. Basta ver o Falcão, Batista, Jair e eu, que subi aos 17 anos.

Você começou precocemente a mostrar seu futebol na ponta-direita do União dos Onze, time tradicional do bairro. Não era zagueiro, mas um ponta direita que atacava e defendia com a mesma eficiência nos campeonatos no campo da Redenção, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Ali foi o começo de tudo?

União dos Onze foi o meu primeiro time organizado que eu participei. Era um time de bairro que a camisa era amarela e com listras vermelhas;. Era muito legal. Foi uma experiência muito boa porque eu pude conviver com jogadores mais velhos do que eu e isso me deu experiência. Comecei a jogar com 11 anos no time de 14. Eu sempre procurei jogar com jogadores com mais idade. Isso era uma estratégia minha para poder aprender e também ter condições de melhorar minha performance diante das dificuldades, já que a diferença física nesta faixa etária é muito acentuada. Lembro que comecei realmente a jogar pelo lado direito como um ponta-direita. Eu fazia um ponta falso que vinha para dentro a fim de ajudar o lateral-direito. Desde pequeno eu sempre tive essa preocupação em jogar e também em ajudar na parte defensiva. Então, não podia ser diferente, já que no futebol você realiza as funções de atacar e defender.

Mauro Galvão, você foi um jogador predestinado a quebrar jejum. Foi assim com a conquista da Taça Rio pelo Bangu em 1987, no Botafogo e na Seleção Brasileira, ambas em 1989, no Grêmio em 1996, e no Vasco em 1997. Na sua opinião, qual destes foi o mais difícil?

Os tabus fazem parte do futebol e a imprensa gosta muito desse tipo de situação e acho que é normal. Eu particularmente, quando jogava defendendo qualquer clube nunca pensava nisso. Claro que tive essas experiências no Bangu, Botafogo, Seleção Brasileira, Grêmio e no Vasco, pelo fato da equipe ficar um tempo sem ganhar. Mas acho que nenhuma foi tão grande quanto a do Botafogo, pois foi muito forte as encarnações das pessoas que eram torcedores rivais e isso deixava a torcida alvinegra bastante chateada. Um exemplo do que estou falando era aquela história de cantar parabéns antes dos jogos e acho que realmente foi a parte mais forte de todos esses clubes em que passei. Os rivais faziam isso como forma de desestabilizar os jogadores e os torcedores do Botafogo. Mas confesso que incomodava um pouco, mas para nós jogadores, o foco nosso era apenas em jogar futebol, ganhar os jogos e tentar o tão esperado título. Vale ressaltar que esse jejum não era nosso, daquele grupo de jogadores em 1989, mas sim o jejum de equipes passadas e do clube em si. Posso te afirmar, sem sombra de dúvidas, que nós não vivemos aquele período de tantos anos sem título e sim daquele período em que estávamos jogando no clube, ou seja, o ano de 1989. Eu tenho a consciência tranquila e nunca me preocupei com isso e agente entrou durante a competição para conquistar o título de campeão Estadual de 1989 e foi o que fizemos, onde procuramos não pensar muito nisso nesse negócio de tabu, jejum, e parabéns para você. Era uma carga muito grande e uma responsabilidade maior ainda, um clube da grandeza do Botafogo ficar anos sem títulos. Mas graças a Deus, conseguimos conquistar um título muito importante e acho mexeu muito com a gente, pela repercussão que teve em função de ser 21 anos e também pelo fato das torcidas adversárias procurarem sempre nos desestabilizar.

No primeiro ano de profissional ganhou logo de cara a primeira ‘Bola de Prata’ da carreira. Que importância teve esse prêmio?

Foi muito importante conquistar o título de Campeão Brasileiro de forma invicta em 1979 com o Internacional, e consequentemente, esse prêmios acabaram surgindo. A Bola de Prata sempre foi um prêmio que se tornou uma referência e o maior prêmio individual que um atleta de futebol pode conquistar. Particularmente, para mim foi muito bom ter conquistado essa Bola de Prata e ser considerado o melhor quarto zagueiro do Brasil em 1979, e o Falcão, o melhor cabeça de área. Inclusive, nessa premiação, fomos juntos na festa que foi no Rio de Janeiro. Encarei isso com uma alegria muito grande e quando você está feliz por ter conquistado um título da relevância de um Brasileiro e ainda recebe o prêmio de melhor da sua posição, isso motiva e ajuda muito para quem está iniciando a carreira como foi o meu caso.

Revelado no Internacional, você conquistou o Brasileiro de 1979 e o tetracampeão gaúcho em 1981/82/83/84. Como foi ser campeão, ainda garoto, num time com Falcão, Batista, Mário Sérgio, Jair, Mauro Pastor e Valdomiro?

Foi uma convivência muito importante. Uma verdadeira escola. Não era apenas jogar com eles, mas conviver e ter a noção de como um profissional tem que se comportar e a importância que tem tudo isso. Foi muito bom para mim. Acho que eu soube aproveitar. Pocurei em todos os momentos extrair o máximo dessa convivência e acabou como se eu estivesse em uma faculdade do futebol. Posso afirmar que todos os grandes jogadores e companheiros que tive como João Carlos, Falcão, Batista, Jair, Mário Sérgio, Benítez, Mauro Pastor, Cláudio Mineiro, Gasperin, que era o goleiro reserva e que faleceu, o Adilson, falecido também infelizmente, Bira, que acabou parando um pouco mais mais cedo, o atacante Chico Spina, que fez gols importantes nas finais, e Valdir Lima, substituto do Falcão, estavam prontos a ajudar sempre. Isso sem falar do nosso treinador Ênio Andrade e do preparador físico Gilberto Tim que foram essenciais e nos proporcionavam um ambiente sensacional com muito profissionalismo e uma leveza boa no vestiário.

Após sete anos a serviço do Internacional, você chegou no Bangu, aceitando o convite de Paulo César Carpegiani para a conquista do Campeonato Brasileiro de 1986. Por que o Bangu não foi bem naquele ano?

No final da minha passagem pelo Internacional, acabei indo para o Bangu, logo após eu ter ido à Seleção Brasileira na Copa do México em 1986. Acontece que no retorno achei que era o momento de sair e apareceu essa oportunidade de jogar no Bangu. Em seguida falei com Paulo César Carpegiani que formalizou o convite. Naquele momento achei que era interessante para a minha carreira e conversei com Castor de Andrade e acertamos. Acho que foi uma decisão acertada porque eu já estava no final de um ciclo no Internacional e havia aparecido algumas oportunidades, mas como eu tinha um contrato a cumprir, fiquei preso e naquela época só se o atleta fosse vendido ele saía do clube. Quando apareceu o Bangu não pensei duas vezes e fui. Mas essa mudança para o Rio de Janeiro, eu, particularmente, gostei. É lógico que existia uma diferença entre o Internacional e o Bangu, não como clube, mas como torcida, pois não tem como negar a diferença entre elas. No entanto, o time do Bangu naquele momento era uma grande equipe, muito competitiva, e com grandes recursos financeiros para contratar. Foi uma mudança boa que acabou se revelando melhor ainda quando permaneci no Rio de Janeiro.

Em 1988, você, Marinho e Paulinho Criciúma, foram para o Botafogo. Mas quase foram parar no Fluminense, que havia sacramentado a venda do cabeça de área Jandir para o próprio Botafogo, mas a diretoria do Glorioso desistiu do negócio. O que realmente houve ali?

Nós fomos para o Botafogo em 1988, pois em 1987, nos sagramos campeões na Taça Rio com o Bangu, um título que foi muito importante e decidimos contra o próprio Botafogo vencendo por 3 a 1. Posteriomente, a gente acabou sendo contratado pelo Botafogo, e o seu Emil Pinheiro, dirigente naquela época me contratou. Sobre essa questão abordada na sua pergunta sobre o Fluminense, eu não sei de nada, apenas boatos na época, mas como no meio do futebol existe muito boato, a gente nunca sabe se é verdade. O fato é que quando eu sai, em 1987, de férias, conversei com o Castor de Andrade e falei para ele que queria sair e que ele conseguisse uma equipe para minha transferência. Eu queria continuar minha carreira e era importante voltar para um time com uma grande torcida. E foi o que aconteceu com o surgimento do Botafogo.

Recentemente, fez 31 anos da conquista do Campeonato Carioca de 1989, em cima do Flamengo. Como foi quebrar um jejum de 21 anos sem títulos para o Botafogo e o que representou essa conquista para você?

Foi muito importante esse título do Botafogo que marcou a minha carreira. Eram 21 anos sem título e isso era um tabu a ser quebrado por nós, jogadores. A torcida estava muito desconfiada. O time do Botafogo ia, ia, ia e não conseguia chegar, então, claro que nós não tínhamos nada a ver com isso. Naquele Campeonato Estadual de 1989, estávamos ali para fazer o nosso melhor e escrever uma outra história, mas no final das contas a gente acaba entrando nessa descrença dos torcedores. Graças a Deus nós conseguimos montar uma boa equipe, um grupo bom de atletas e a chegada do Valdir Espinosa, treinador com uma cabeça boa e que procurou sempre dar um sentido tático para aquela equipe. Mas a vida de atleta é essa: conviver sempre com a dúvida se dá ou se não dá para conquistar esse ou aquele título. Isso foi importante para aquele grupo. Mas começamos a acreditar que só seria possível esse título com um trabalho bem feito. E foi o que aconteceu naquela noite do dia 12 de junho. Fizemos a nossa parte e não foi uma conquista fácil, porque para vencer aquele Flamengo, só sendo muito capaz.

Na Copa do Mundo de 1990, a ‘Era Dunga’ no qual você fez parte, sucumbiu para a Argentina nas oitavas de final, e você foi um dos poucos a se salvar naquele time, tanto que o Lugano, da Suíça, te contratou. O que tem a dizer disso?

Tive uma passagem muito boa na Seleção Brasileira em 89 quando conquistamos o título da Copa América (jejum de 40 anos) logo após o título do Carioca pelo Botafogo. Lembro que na sequência nos classificamos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Itália e quando chegamos lá as coisas mudaram um pouco. Acho que perdemos o foco, acabou acontecendo algumas coisas que tiraram a nossa concentração e isso atrapalhou um pouco o nosso trabalho. Quando você tem um grupo fechado de jogadores é normal que aconteça problemas. Acho que poderíamos ter passado pela Argentina, pois dominamos o jogo, fomos melhores e não seria absurdo algum afirmar que poderíamos ter vencido e vencido bem. Mas acredito que justamente por causa dessa falta de concentração e por não estarmos tão focados. Quando a chance aparece você não está preparado, você acaba não fazendo o gol. Um exemplo do que estou falando aconteceu no lance do gol deles, porque a gente sabia que aquela jogada poderia acontecer. Quando enfrentamos A Argentina na Copa América, nós não deixamos isso acontecer. Não demos chances à seleção argentina que era a campeã mundial de 1986. Mas vale ressaltar a diferença do nível de concentração entre a Copa América e a Copa do Mundo. No jogo contra os argentinos no Maracanã pela Copa América, entramos ligados, e no estádio Delle Alpi, em Turim, nas oitavas de final da Copa do Mundo, parecia que a gente estava com a cabeça no mundo da lua. E aí, não dá! Quando se enfrenta um jogador com a qualidade do Maradona, sem marcação, basta um pequeno espaço para tudo complicar. No entanto, acho que a gente poderia ter ido mais longe na Copa do Mundo de 1990.

Como tem enfrentado esses dias de isolamento social devido ao Coronavírus?

Normal. No isolamento social tenho procurado fazer aquilo que tem sido colocado, e seguindo o que é pedido como evitar aglomerações, lavando as mãos, ficando em casa e saindo no máximo para coisas importantes e necessárias de se fazer. Uso máscara desde o início e sempre utilizando o álcool em gel. Tenho procurado fazer o que que foi colocado pelos órgãos competentes, mas claro, nem sempre aquelas coisas que eu acredito que são certas de se fazer ou são faladas, realmente tem que analisar bem. Mas é uma situação muito importante esse período de pandemia. É uma pena que no Brasil a gente use isso para levar o negócio para o lado da política. Isso é muito triste. Em um momento como este em que, infelizmente, tudo se politiza, uma situação como essa que todos deveriam estar unidos para tentar ajudar e melhorar as coisas, a gente está preocupado em responsabilizar os culpados pelo covid-19. Uma pena.

Foram seis anos na Suíça, e em 1996, aceitou a proposta do seu Grêmio, seu clube de coração. No Olímpico conquistou o Campeonato Brasileiro de 1996 e a Copa do Brasil de 1997. Jogar no tricolor gaúcho, foi um sonho realizado?

Eu fiquei seis anos na Suíça, e foi uma experiência maravilhosa, tanto na parte do futebol quanto na parte familiar. Foi uma época que fiz muitos amigos, além de ter aprendido uma língua, que era o italiano que a gente falava. É um país com uma cultura diferente e a gente teve essa oportunidade de conviver durante seis anos. Foi muita aprendizagem tanto para mim quanto para os suíços. Mas teve uma hora que foi o momento de voltar e como sempre acontece no futebol, acabei aceitando a proposta do Grêmio porque era um time que vinha fazendo um bom trabalho e muito organizado com o Luís Felipe Scolari no comando. Lembro que havia uma proposta do Palmeiras também, mas optei pelo Grêmio pelo desejo de voltar para minha cidade natal que é Porto Alegre e por ter iniciado a carreira lá aos 11 anos. Era um ciclo que se abria e fechava com essa minha volta. Mas graças a Deus, deu certo. Não foi fácil no início e para um cara que jogou no Internacional e ser contratado anos depois pelo Grêmio, a torcida fica na dúvida. Mas com o passar do tempo as coisas foram acontecendo e pude mostrar nos jogos meu profissionalismo e meu primeiro Campeonato Gaúcho pelo Grêmio, em 1996, o Brasileiro do mesmo ano naquele jogo incrível diante da Portuguesa de Desportos que tinha uma bela equipe. Na sequência, em 1997, conquistamos a Copa do Brasil contra o Flamengo, no Maracanã, outro campeonato muito importante e que nos marcou bastante. Foi uma realização pessoal ter retornado e ter fechado um ciclo no Grêmio com títulos.

Em 1997, chegou a São Januário para conquistar quatro objetivos: o Brasileiro no mesmo ano, a Libertadores e o Mundial, ambos em 98, ano de centenário do clube, e ser ídolo da exigente torcida. Que balanço você faz desses quatro anos de serviços prestados ao Vasco da Gama?

Eu acabei acertando com o Vasco em 1997 e foi uma grande surpresa a forma como a coisa aconteceu nessa minha vinda para São Januário. Lembro que cheguei na mesma época que o Evair, o Válber, e o Nasa, que se não me engano veio do Madureira, mas o Vasco já tinha uma boa equipe formada. Havia sido vice-campeão Carioca, e em pouco tempo a gente conseguiu o entrosamento com os que já estavam no clube de forma surpreendente. Eu sei que não é fácil entrosar um time, e a gente conseguiu isso em poucos jogos o que nos proporcionou vislumbrar a possibilidade de lutar por títulos. Recordo-me que o time foi ganhando as partidas, encorpando, a confiança aumentando, e na final contra o Palmeiras, entramos com a moral elevada, pois vínhamos de uma goleada de 4 a 1 contra o Flamengo e vencer esse clássico nos deu um gás especial. Mas a final do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, que era uma grande equipe e com jogadores de qualidade, foi especial e conseguimos levar o Vasco ao terceiro título de campeão do Brasileiro. Mas vale ressaltar que essa conquista acabou nos levando no ano seguinte ao nosso maior objetivo que era disputar e conquistar a Libertadores no ano do centenário do Vasco da Gama. Mas o ano de 1998 foi especial, pois tivemos a primeira conquista do ano, que foi o Estadual, no qual tive a oportunidade de fazer o gol da vitória contra o Bangu, e em seguida, a maior conquista da história do clube, que foi a Libertadores da América. Tivemos um começo muito difícil e crescemos durante a competição. Depois disso tivemos outros títulos como o Rio-São Paulo em 1999, a Copa Mercosul e a Copa João Havelange, ambas em 2000 e, infelizmente, perdemos duas finais, uma contra o Real Madri no Mundial Interclubes e outra contra o Corinthians no Maracanã, pelo Mundial de Clubes da FIFA. Mas acho que minha passagem em São Januário foi sensacional e a equipe transformou esse ciclo em um período muito vitorioso na história do clube.

Quatro anos antes de encerrar a carreira, em 1998, você lançou ‘Mauro Capitão Galvão – Lições de Vida, Lições de Futebol’, pela editora Gryphus. Qual a intenção de lançar uma biografia ainda estando em atividade?

Na verdade apareceu a oportunidade de lançar o livro, e o vascaíno Hélio Ricardo, que é jornalista e tem formação em teatro, acabou me apresentando essa proposta. A gente acabou acertando e fazendo. Não vejo diferença em fazer isso antes, durante ou depois de encerrar a carreira, sendo bem franco. Na verdade, apareceu a oportunidade, foi um período legal para fazer e a gente achou necessário produzir o livro, que acabou se tornando um documento. Vale citar que você tem várias histórias e uma delas aconteceu no próprio Vasco quando eu acabei completando 1000 jogos na carreia e só aconteceu porque houve o evento de divulgação do livro. Do contrário, a gente não teria como saber isso, e são vários fatores que são importantes. Estão contidos na obra e aconteceu na minha carreira. Têm coisas também que são passagens fora do futebol. Foi um momento importante porque fizemos o lançamento na sala de troféus do clube e acho que foi muito bacana e no momento propício. Mas minha passagem em São Januário foi importante para lançar o livro mencionando toda a minha carreira, fazendo um completo raio-x dos anos que passei no clube, as vitórias, títulos, conquistas. É um resumo bem bacana de toda minha carreira com a camisa vascaína.

Em recente entrevista para um famoso veículo esportivo do Rio, você citou cinco jogadores que foram referência para sua carreira: o zagueiro chileno Figueroa, Luis Pereira, ídolo da torcida palmeirense, Falcão, que foi seu companheiro no Internacional em 79, Cruijff, maior nome do futebol holandês e o Rei Pelé. Queria saber em que eles te inspiraram?

É verdade. Citei esses nomes em uma entrevista que eu tinha como referência na minha infância e quando eu comecei a jogar. Eu via muitos jogos na televisão e já gostava de futebol nessa época. Vi muito o meu pai que jogou futebol amador. Lógico que alguns jogadores me chamavam atenção, e normalmente, eram os que tinham uma capacidade técnica acima da média e uma postura boa. Era aquilo que me interessava mais. Um atleta que fosse também um exemplo, porque eu acho que é nossa função dentro do futebol, passar uma boa imagem e mostrar como o profissional deve ser. Eu aprendi isso com esses que você citou na pergunta e com os meus companheiros quando comecei no futebol. Isso para mim valeu muito e acho que a gente tem que fazer a mesma coisa: passar uma boa imagem para os jovens que querem jogar futebol. Nosso papel é mostrar para eles a verdade, e não enganá-los dizendo que se tornar atleta profissional é fácil e que tudo acontece tranquilamente. Não, não é verdade! Muito pelo contrário, é bem difícil e complicado. Para chegar lá, você tem que ser profissional, dedicado e abrir mão de muitas coisas, e só alguns chegam lá em cima e conseguem jogar. Um recado que eu deixo para os que querem fazer do futebol sua profissão.

Quem foi seu melhor treinador?

Tive vários treinadores bons e competentes. Muitos me ajudaram na minha carreira e me ensinaram bastante, mas o principal que eu menciono, até porque foi o meu primeiro treinador no profissional, foi o saudoso Ênio Andrade.

Você retornou ao Grêmio para encerrar a carreira aos 39 anos e jogou até os 41, conquistando o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil. O que faltou para você como jogador?

Verdade. É uma coisa bem interessante e sempre falo para as pessoas que eu fui contratado pelo Grêmio, uma grande equipe de futebol brasileiro, aos 39 anos. É um negócio incomum isso e para você que é jornalista, acho que vale uma matéria ou uma pesquisa aprofundada para ver se já aconteceu com outros jogadores de futebol em ser contratado com essa idade para jogar em um time grande e disputar competições relevantes como Libertadores e Copa do Brasil. Na verdade, não acho uma coisa muito simples, entretanto, é motivo de satisfação poder falar isso. À torcida gremista, eu afirmo que foi muito boa essa passagem pelo clube em 1996 e 1997, e quando voltei ao Tricolor Gaúcho em 2000 e joguei até os 41 anos, em 2002. Foi super tranquilo, foi bom, ganhamos um Campeonato Gaúcho, uma Copa do Brasil e ficamos na semifinal da Copa Libertadores, em que até hoje a gente fica meio na dúvida sobre aquele jogo no Olímpico contra o Olimpia-PAR, em que na decisão dos pênaltis o juiz mandou voltar uma cobrança que o Eduardo Martini, nosso goleiro, havia defendido. Independente disso, o terceiro lugar eu acho que foi uma boa colocação e uma bela campanha, sem falar dos títulos do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil contra o Corinthians. Mas a nível de curiosidade, lembro que certa vez um árbitro veio me perguntar antes de começar um jogo do Grêmio, se eu estava com 41 anos mesmo e eu respondi que sim (risos). São lembranças muito boas.

De todos os atacantes que você enfrentou, qual foi o mais difícil de marcar?

Marquei vários atacantes importante no futebol brasileiro e que foram grandes jogadores, que tinham qualidade, velocidade e imposição física. Mas aquele que realmente me deu mais trabalho, foi o Reinaldo do Atlético-MG logo no início da minha carreira. Reinaldo foi um jogador muito inteligente, habilidoso e com uma arrancada e velocidade impressionantes. Não bastasse isso, jogava em um grande time que contava com Luizinho, Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Éder, enfim, uma equipe muito forte. Sem dúvida, Reinaldo foi o atacante que me deu mais trabalho de todos que eu enfrentei.

Você chegou a ser diretor-executivo em alguns clubes, como o Grêmio, o Vitória e o Avaí. Na sua opinião, por que grandes jogadores no passado não conseguem se destacar como dirigente?

Primeiro lugar quero deixar claro que foi uma enorme satisfação ter trabalhado nesses times. No Grêmio, em 2009, no Vitória em 2010 e no Avaí em 2011. Em relação a essa questão de jogadores que não se destacam na função de executivo, o importante é você fazer o seu trabalho. Você é pago para realizar o seu trabalho e ali você não é mais jogador que tem que ficar aparecendo ou chamando a atenção. Não, não é! Nessa função, você deve fazer o seu trabalho e foi o que eu fiz nesses três clubes em que passei. Infelizmente ou felizmente, essa função não é para sempre e a todo momento é trocado conforme são trocadas as direções nos clubes. O mais importante de tudo isso é que os clubes em que passei como diretor, eles não têm nada para falar sobre a minha conduta profissional e sobre a minha pessoa. Podem perguntar: o Mauro Galvão deixou de desempenhar suas funções aqui ou deixou algum problema para vocês? Não vão achar nada. Isso para mim é o mais importante e nessa função é o cargo que mais acontece coisas estranhas. Não vou falar aqui, pois não é o caso, mas quem tem um mínimo de inteligência sabe o que que estou falando. O que mais me interessa em te responder é dizer que eu trabalhei, fiz o que eu pude e dentro das minhas possibilidades no clube, ajudei a trazer jogadores e membros da comissão técnica e os resultados conquistados. Para de ter uma ideia, no Grêmio, tivemos uma fase muito boa e chegamos a ficar em primeiro na fase de grupos. Já no Vitória, fomos campeões baianos e vice-campeão da Copa do Brasil com orçamento de R$ 500 mil ou até menos. Aonde você vai com isso aí? Em qual clube você vai conseguir resultados com um orçamento desses aí? Chegar numa final de Copa do Brasil com um orçamento desse? É complicado, né? Mas isso aí ninguém fala, até porque não interessa falar, mas nem eu quero que fale também. Depois no Avaí, chegamos às semifinais da Copa do Brasil também da mesma forma, com um orçamento bem baixo e contratamos jogadores com custo que ia de acordo com a realidade do clube. Então, revelo para vocês do Museu da Pelada que estou muito satisfeito com o trabalho que fiz nesses clubes.

Defina Mauro Galvão em uma única palavra?

Acho que essa pergunta não cabe a mim ainda mais em uma única palavra ou frase. Eu sou um cara simples, transparente e sou aquilo que eu sou dentro e fora de campo, ou seja, sou um só. Não existe diferença nenhuma do Mauro Galvão dentro de campo e do Mauro Galvão fora dele. Já ouvi falar algumas coisas de outros jogadores que eram uma coisa dentro de campo e fora dele eram totalmente diferentes. Nada disso, eu sou o Mauro Galvão dentro de campo, fora de campo, aqui, ali, ou em qualquer outro lugar. Sou o mesmo. Não tenho duas caras, duas personalidades, e sou uma coisa só, um cara simples e bem fácil de reconhecer quem eu sou.

JOEL, O MELHOR PONTA-DIREITA DA HISTÓRIA DO MENGÃO

por André Felipe de Lima

E pensar que um dia, levado pelo irmão João, Joel quase iniciou a carreira no Vasco. Não o fez por um motivo torpe: ao tentar um gol de letra durante o teste em São Januário, teria humilhado ninguém menos que o goleiro Barbosa. Nunca mais retornou ao clube da Colina. O jovem poderia ter desistido de tudo após o decepcionante desfecho com o Vasco. Mas não. Quis seguir adiante. Sabia que algo bom o destino lhe reservara. Se um dia chove, no outro reluz o sol. Esse clichê, diria Nelson Rodrigues, é “batata”.

Em 1951, ainda juvenil, Joel começou a mostrar o seu valor. O Botafogo, clube onde iniciou a carreira em 1948, e o Flamengo travaram uma belicosa batalha pelo passe do rapaz. O embate era um prato cheio para a imprensa da época, que estampava manchetes sobre os porquês de uma briga pelo passe de um garoto que consistia apenas em uma “promessa de craque”. Questionamento que o cronista Geraldo Romualdo da Silva fazia constantemente: “Por causa de um moço calmo, não ainda um nome feito em sua promissora esportiva, pelejam ardentemente, tenazmente, demagogicamente, furiosamente, dois grandes clubes. Dois clubes. Dois clubes que deveriam constituir poderosos alicerces morais de um regime. Dois clubes que juntos, sinceramente unidos e sinceramente entendidos, muito poderiam fazer pela boa causa e pela causa justa do futebol nacional”.

Na mesma crônica, Geraldo Romualdo da Silva cita o que o primeiro técnico de Joel no Botafogo, Newton Cardoso, dissera sobre a “promessa” de craque: “Pra que negar? É um craque de extraordinário futuro! Tão bom é que já havia ultrapassado a categoria de aspirantes, numa idade em que não é comum o aproveitamento de aspirantes nos quadros efetivos dos chamados grandes clubes. Dos clubes que só gostam de craques feitos. Este ano Joel deveria ser o nosso ponteiro titular, pela alta capacidade demonstrada nos amistosos que disputou no Rio Grande, Porto Alegre, Pelotas e Bagé, quatro ao todo, dois em Pelotas, um em Bagé e um em Porto Alegre — além de mais dois que cumpriu em São Paulo — um contra o Corinthians e um contra o Santos”.

Veja o que o craque Geninho, do Botafogo, achava do então menino Joel ao vê-lo reluzente em campo: “Craque inato, de clara percepção nos lances, talentoso e extremamente valente a despeito da idade e do físico um pouco frágil. Tinha um maravilhoso futuro pela frente [nota: no Botafogo]. Acredito que ainda o tenha e torcerei para que triunfe. Mas se por ventura não chegar ao que promete, culpa não será somente sua, e sim, acima de tudo, de quem o conduziu pelos tortuosos caminhos do escândalo”. Escândalo esse a que se refere Geninho a briga de bastidores pouco, muito pouco, ortodoxa, entre cartolas dos dois clubes para ter o garoto. Ou seja, não é primazia do século 21, a briga de foice entre os clubes por jovens talentos.

Interessante reportagem de Alfredo Curvelo mostrava a preocupação da imprensa com o “Caso Joel” e as consequências que tal disputa poderia provocar na relação entre os clubes de futebol dali em diante. “Joel, na qualidade de amador, menor, vítima inclusive da modalidade com que lhe poderiam ter deformado a condição de amador, tinha e tem o direito de ficar onde está ou transferir-se para onde bem quiser. O tribunal equivocou-se na recusa ao reconhecimento desse direito que lhe conferem as leis desportivas, mesmo conhecida a situação, de fato, do dinheiro recebido, no que não existe exceção, sabendo-se que a própria Federação assim o premiara como premiara os seus outros companheiros de seleção. Contrato não se conhece entre o jogador e o seu clube de origem e o contrato é condição essencial para que se reconheça a condição de profissional.”

O passe do ponta-direita acabou comprado por Alberto Borgerth, então presidente do rubro-negro, que pagou 100 mil cruzeiros, uma quantia elevada e comparada a um carro de luxo. Carlito Rocha, que presidia o Botafogo, enfureceu-se com o assédio e levou o caso às raias da justiça. Em vão, porém.

Em 1951, o Botafogo perdera Joel, que estreara no profissional no dia 2 de outubro de 1950, em uma derrota por 2 a 1 do Botafogo para o São Cristóvão, no campo da rua Figueira de Melo. A certeza de Carlito Rocha de que deveria mantê-lo aconteceu em um torneio realizado em Porto Alegre, do qual o Botafogo saiu campeão e Joel, o grande nome da competição.

Batizado Joel Antônio Martins, o ex-craque nasceu no dia 23 de novembro de 1931, na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente na rua Andrade Pertence, no bairro do Catete. Filho de José Antônio Martins e de Deolinda de Almeida Martins, Joel teve dois irmão mais velhos que também jogavam futebol. O mais velho, José, defendeu os juvenis do Fluminense. Parou logo. O do meio, João, iniciou no Flu e chegou a jogar entre os profissionais do Vasco. O pai não os queria como jogadores. Definia futebol como “um esporte estúpido”. O quiproquó entre Flamengo e Botafogo pelo passe de Joel por pouco não o retirou dos gramados. Seu José não gostava da dimensão que o assunto ganhou na imprensa. O próprio Joel ameaçou desistir da carreira. Pediu 30 mil cruzeiros ao Botafogo, que não o atendeu, mas também não quis liberá-lo. Como ainda era amador, tentou a transferência para o Flamengo via Tamoio de São Gonçalo. Foi o estopim para a crise do Alvinegro com craque.

E que grande craque. Ponta na melhor das definições, Joel sabia driblar e cruzar com perfeição, além de ser bastante veloz. Aliando estas características, ajudou o Mengão a ser tricampeão do Rio de Janeiro, em 1953,54 e 55. Ao lado de Rubens, Índio, Evaristo de Macedo e Zagallo formou um dos melhores ataques da história do time rubro-negro. Logo foi convocado para a seleção brasileira.

Enquanto isso, em General Severiano, um ponta-direita com pernas tortas e apelido de passarinho chegava do interior do Rio para tentar a sorte no futebol. Seu nome? Manoel dos Santos, também conhecido como Garrincha. A sete que seria de Joel foi parar no corpo de Mané.

Joel e Garrincha foram convocados para a Copa do Mundo de 1958, na Suécia. Era o titular até o técnico Vicente Feola barrá-lo e em seu lugar escalar Garrincha. Com a camisa da seleção, Joel atuou em 15 partidas. Foram 10 vitórias, três empates e quatro gols.

Joel também defendeu o Valencia, da Espanha, entre 1958 e 1961, ano em que voltou para o Flamengo. Pelo clube da Gávea, disputou 404 jogos, venceu 244, empatou 74 e marcou 115 gols. A estreia do craque foi na derrota de 1 a 0 em um Fla-Flu, no dia 14 de outubro de 1963. A despedida, em um empate cujo placar foi 0 a 0, com CCA Rostov, da Rússia, no dia 28 de maio de 1963. Joel jogou ainda pelo Vitória, de 1963 a 1964, ano em que foi campeão baiano.

O ex-ponta Joel, já em fim de carreira, sofreu uma humilhação do então treinador Flávio Costa, exatamente no dia 15 de dezembro de 1962, a poucas horas do jogo decisivo entre Flamengo e Botafogo. A caminho do estádio do Maracanã, Costa, segundo o cronista Roberto Porto, teria mandando parar o ônibus da delegação rubro-negra na Praia do Flamengo, na rua Silveira Martins, e supostamente disse a Joel: “Pode descer aqui que você não vai jogar”. O jovem ponta Espanhol foi escalado no lugar de Joel. Gérson, de forma equivocada, foi deslocado para a ponta-esquerda para marcar Garrincha e o Botafogo deu um passeio e saiu de campo campeão.

Joel chegou ao Botafogo por intermédio do irmão João, que o apresentou a Newton Cardoso, que dirigiu João no Fluminense e estava, naquele momento, em 1948, no Botafogo. O início nos juvenis não foi tão fácil devido às brincadeiras de Dino da Costa, que depois tornou-se seu grande amigo. Joel apresentava um corte no lábio que provocava afonia. Dino o apelidou de “Choeim” e de “Cobrinha”. Durante uma partida inteira o chamava pelo apelido. “Felizmente nunca soube [referindo-se a Dino] o verdadeiro sentido da palavra complexo”. Mas Joel e Dino eram grandes amigos. Subiram juntos para os profissionais.

Após pendurar as chuteiras, foi treinador, principalmente das divisões de base do Flamengo. Morreu no dia 1º de janeiro de 2003, uma quarta-feira. Embora sofresse de problemas gastrointestinais, Joel faleceu após uma parada cardíaca. O corpo do ex-jogador foi enterrado no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio.

VÍDEO/ JOEL, O MELHOR PONTA-DIREITA DA HISTÓRIA DO FLAMENGO

Pedrinho Vicençote

LATERAL EM BUSCA DE DIAMANTES

por André Luiz Pereira Nunes

Pedro Luís Vicençote, nascido em Santo André, em 22 de outubro de 1957, é lembrado como craque solitário de um Palmeiras desesperado pela ausência de títulos. Um menino louro que desfilava seu talento e elegância pelo flanco esquerdo do campo, entre 1979 e 1981, alcançando curiosamente a artilharia de seu time no Campeonato Paulista. Sua escalada rumo ao sucesso foi meteórica. Em 1982, vendido ao Vasco, disputou a Copa do Mundo da Espanha como reserva de Júnior. Sobre a magnífica campanha do Brasil, Pedrinho acredita que a equipe simplesmente deu azar contra a Itália, pois merecia a vitória.

– Não acredito que os italianos fossem superiores. Tanto é verdade que se classificaram na primeira fase com muitas dificuldades e de acordo com os critérios de desempate. É certo que depois o time engrenou, prevalecendo a estrela do treinador e de Paolo Rossi, mas o Brasil era muito mais técnico. Se jogássemos mais dez vezes contra a Itália, tenho certeza de que ganharíamos as dez vezes.

Em São Januário, sagraria-se campeão carioca, em 1982, uma conquista das mais surpreendentes, pois o Flamengo, de Zico, Júnior, Nunes, Tita e Adílio era favorito. Em que pese a superioridade do adversário, revela que jamais deixou de acreditar no título.

– Para nós nunca houve favoritismo do rival. Entrávamos sempre para ganhar. O Antônio Lopes fez as modificações que julgou necessárias e o time subiu de produção na reta final do campeonato. O Flamengo podia ter um grande elenco, é verdade, mas nós também tínhamos, tanto que ganhamos com méritos.

O habilidoso lateral só deixaria o Gigante da Colina ao acertar a sua transferência para o modesto Catania, da Itália, por cerca de um milhão e duzentos mil dólares no ano seguinte. Na ocasião, contaria com a companhia de outro brasileiro no elenco, o meia ofensivo Luvanor, revelação do Goiás no Campeonato Brasileiro. A transferência, contudo, pode ter lhe custado o fim de um ciclo vitorioso na Seleção Brasileira iniciado, em 1979, com Cláudio Coutinho. Sobre isso o ex-lateral revela:

– De fato, naquele tempo, não tínhamos a mesma visibilidade no exterior por parte da mídia. Os jogos não eram televisionados como agora. Ressalta-se o fato de ter ido atuar em um time pequeno, oriundo da segunda divisão. Porém, era ídolo na cidade e ainda contava com a admiração do presidente. “Garoto-propaganda” de uma fábrica de colchões, era sempre lembrado a participar de programas esportivos no rádio e na televisão italiana. Certa vez estive com Telê Santana, no Rio, e ele me revelou que me convocaria novamente à Seleção Brasileira se eu retornasse ao Brasil, mas não houve possibilidade. O presidente adorava o meu futebol e me disse que não me liberaria de maneira alguma. Provavelmente foi por isso que fiquei fora dos planos do treinador para a Copa de 1986.

Retornaria, porém sem o mesmo brilho, ao Vasco na temporada de 1986. As contusões atrapalharam e a briga pela titularidade tinha vários pretendentes. Lira e Mazinho eram alguns deles.

No ano seguinte, assinaria com o Bangu, permanecendo no alvirrubro da Zona Oeste até o ano seguinte, quando decidiu encerrar a carreira. Pedrinho se recorda da bela campanha de 1987, quando o time de Guilherme da Silveira capitulou diante do Sport pelas semifinais do Campeonato Brasileiro, do Módulo Amarelo.

– Tínhamos uma grande equipe que era mantida pelo Castor de Andrade. O Bangu contava com nomes conhecidos em seu elenco. O lateral-direito Edevaldo, o zagueiro Mauro Galvão, o meia Arthurzinho e o atacante Marinho já haviam vestido a camisa da Seleção Brasileira.

Conforme publicado pelo site “bangu.net”, Pedrinho disputou 26 jogos com a camisa do alvirrubro de “Moça Bonita”. Foram 11 vitórias, 9 empates e 6 derrotas.

Fora das quatro linhas, Pedrinho continuou ligado ao futebol como empresário. Em matéria publicada pela revista Placar, em 23 de dezembro de 1988, o ex-lateral firmava uma parceria comercial com o cartola italiano Geovani Branchini. Após empresariar a carreira de atletas de sucesso como Edmundo, adquiriu um centro de treinamentos (CT), em Itaguaí, o qual chegou a ser utilizado durante um tempo pelas categorias de base do Vasco da Gama. O agora empresário resolveu fundar um time de futebol, o Vêneto, e a exemplo de outros ex-companheiros de bola, como Zico e Arturzinho, pretende inserí-lo no futebol profissional.

– Minha principal meta para 2021 ou 2022 é filiar o Vêneto à Federação. A intenção não é a de ganhar títulos ou subir obrigatoriamente de divisão. Se revelarmos um atleta por ano, nosso objetivo já terá sido alcançado.

Sobre o futebol brasileiro dos dias atuais, Pedrinho é enfático. Ele acredita que o Brasil ainda retomará o posto de melhor do mundo, mas os time precisam trabalhar melhor os fundamentos dos atletas nas categorias de base.

– Os europeus, nesse ponto, estão muito acima de nós. Ficamos estagnados. Nosso futebol está pobre, sem alegria. Falta fundamentos ao jogador. É necessário trabalhá-los enquanto o jogador ainda está na base. A enorme quantidade de passes errados é um sintoma disso, ratifica.

99 ANOS DA PRIMEIRA MALDIÇÃO DO FUTEBOL

por Pedro Barcelos

Sempre ouça as palavras finais de um homem: elas têm poder profético. Ou melhor, nunca ouça as palavras finais de um homem: elas têm poder profético. Pior ainda se forem palavras de um jornalista do naipe de Euclides da Cunha.

O cenário não poderia ter nome mais irônico: Piedade. Era apenas mais um dia no Rio de Janeiro, já acostumado com as puladas de muro da esposa de Euclides. Ele era mais velho do que ela, viajava constantemente a trabalho e não tinha muito tempo para ela. Fora isso, ele nunca foi reconhecido por sua simpatia e cordialidade. “Os Sertões” vendeu muito bem e o jornal O Estado de São Paulo seguiu delegando coberturas distantes e complicadas ao célebre autor. A notoriedade foi tamanha, que Euclides chegou a ajudar na negociação do Acre, junto à Bolívia. Sem dúvidas, uma das grandes personalidades daqueles tempos. No entanto, a situação familiar seguia de mal a pior.

Ana Emília, que apenas queria ser amada, encontrou em Dilermando (um aspirante do exército) os carinhos que procurava. Os dois se amavam e tentavam viver escondidos, o que, de fato, não acontecia. Toda a capital federal sabia da relação, que inclusive chegou a acarretar em um filho, assumido por Euclides.

Essa relação extraconjugal de anos poderia ter tido um fim naquele domingo, 15 de agosto de 1909, porém o resultado foi bastante diferente.

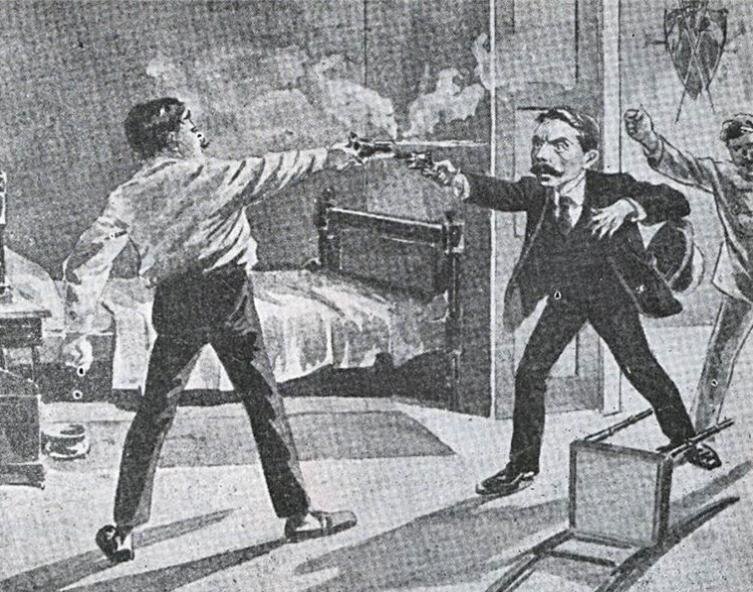

Decidido a acabar com a vida do amante de sua esposa, Euclides saiu em direção ao bairro que, naquele dia, não vivenciou momentos piedosos. Dilermando estava descontraído na sacada de sua casa, acompanhando o movimento da rua, quando foi surpreendido pelo corno. O silêncio que precede o esporro foi interrompido pela profecia: “Vim para matar ou morrer”. Euclides conhecia bem o poder das palavras e sabia exatamente o que estava falando. Na campanha brasileira pelo Acre, provavelmente aprendeu com algum curandeiro que certas afirmações são incuráveis.

Dilermando correu para dentro da própria casa, em procura de defesa. Euclides entrou sem permissão na residência e encontrou Dinorah, o irmão mais novo de Dilermando e zagueiro do Botafogo. Vendo a arma nos punhos do jornalista, Dinorah tentou correr, mas acabou tomando três tiros. Um deles, o mais degradante, na coluna, logo abaixo da nuca.

Desacordado, não conseguiu ver o triunfo do próprio irmão sobre Euclides da Cunha, tampouco seu semblante de alívio por não precisar mais esconder uma relação amorosa de tanto tempo que de escondida não tinha mais nada. As vitórias enobrecem os homens, mas também os cegam. A euforia fez Dilermando não ter noção do estrago causado. Estes acontecimentos ficaram conhecidos nos jornais da época como a “Tragédia da Piedade”.

Alguns jornais da época enalteceram Dilermando, entendendo que o assassinato do escritor representava uma revanche contra os relatos de Euclides na Guerra de Canudos. Dilermando, um militar, traindo e matando um jornalista que, apesar de republicano assumido, havia denunciado os horrores de um massacre promovido pelo Governo. Era tudo que a imprensa pelega queria.

Euclides faleceu, mas deixou obras de valor histórico permanentes. Os feitos de Antônio Conselheiro e os estragos que o Governo causou contra seus seguidores jamais teriam tamanha notoriedade caso Euclides não escrevesse seu relato jornalístico. Suas obras continuam sendo lidas nas escolas até hoje, 111 anos após a Tragédia da Piedade. No final de contas, Euclides ainda vive. Então alguém precisava morrer.

O Futebol de Dinorah

Dinorah e seu irmão mais velho começaram carreira militar cedo. Dilermando tinha mais aptidão pelas serviços demandados, enquanto Dinorah preferia os esportes. Em 1906, o irmão mais novo começou sua carreira no Internacional (SP). Em 1907, foi campeão paulista e chamou atenção do América carioca. Em 1908, após duas vitórias sobre o Botafogo, Dinorah foi árbitro de uma partida amistosa entre Botafogo e Germânia (SP). Os laços entre o zagueiro e o clube já estavam firmados e Dinorah vestiu a camisa alvinegra pela primeira vez apenas um mês depois, em 12 de outubro de 1908.

No começou do ano de 1909 o vínculo só aumentou. Dinorah jogou e fez gol no jogo histórico contra o Mangueira: 24X 0, a maior goleada do futebol brasileiro até hoje. Contra o Haddock Lobo, jogou no ataque e marcou SEIS gols. Um craque. Exatamente uma semana após a Tragédia da Piedade e ainda com uma bala alojada na coluna, lá estava ele em campo contra o Fluminense, maior rival do Botafogo.

Apesar destes feitos, o ano de 1909 acabou favorável aos tricolores, mas em 1910 seria diferente. O Botafogo foi campeão carioca e recebeu o apelido de “O Glorioso”. Dinorah jogou 9 das 10 partidas naquele torneio imortalizado no hino de Lamartine Babo (hino corrigido apenas em 1996).

O ano de 1911 foi o mais importante de todos para o futebol carioca. Ali se definiram os alicerces e características marcantes de seus protagonistas. Porém, as complicações por conta da bala ainda alojada pioraram e Dinorah começou a atuar menos, participando de apenas três jogos pelo 1º time botafoguense. Em dois anos de clube, foram 29 jogos (21 vitórias; 4 empates; 4 derrotas), sendo 22 jogos com a bala alojada. Esses são números do primeiro time alvinegro, pois era comum na época jogos preliminares ou amistosos serem marcados com times alternativos. Sobre esses dados, infelizmente, não se tem conhecimento.

A Maldita Profecia

Fato era que Euclides da Cunha passará dessa pra melhor, sem dúvidas, porém a maldição continuaria e alguém precisaria sofrer. Dinorah começou a sofrer problemas motores por conta do projétil e precisou parar de jogar bola em 1911. Dois anos depois, foi retirar a bala, mas por conta de um problema médico ficou hemiplégico (perdeu o movimento em metade do corpo).

Transtornado com a situação e sem poder voltar aos serviços militares, vagou pelas ruas do centro do Rio de Janeiro em procura de esmola. Da glória de campeão carioca à mendigo, bastaram três anos. O esquecimento do primeiro guerreiro do futebol mundial foi mais rápido do que um mandato presidencial. A tortura psicologica causada por um incidente do qual ele não tinha a menor culpa foi enorme. Tentou se suicidar na Praia de Botafogo, mas nem para isso ele teve sucesso. Foi resgatado à contra-gosto.

Em busca de sua última missão, partiu para Porto Alegre, na esperança de encontrar o sossego final. No dia 20 de setembro de 1921, um domingo, se jogou no Rio Guaíba e morreu afogado. Levou consigo uma versatilidade e garra incomparáveis em campo, o título carioca de 1910, a sífilis, o alcoolismo e o esquecimento. Se Dinorah não acatou as próprias dores, creio que poucos, ou ninguém, também conseguiria.

A Decisão Purgatorial

Em 1916, Dinorah ainda soube de outra tentativa de assassinato contra seu irmão: desta vez feita por Euclides da Cunha Filho. Porém, Dilermando sobressairia outra vez e mataria o filho do jornalista.

Euclides deixou filhos, mas Dinorah deixou herdeiros. Em um esporte praticado basicamente por elitistas da época, este é o primeiro caso relatado de um campeão glorioso que cai no esquecimento popular e mendiga farrelhos pelos cantos da cidade. Euclides anunciou: “Vim para matar ou morrer”! Esta frase ecoa até hoje nos ouvidos de todos os jogadores que iniciam carreira no futebol: “é vencer ou morrer”. Muitos morrem e são esquecidos, assim como Dinorah, infelizmente.

O que era, até então, um esporte humano, passou a ter preposições sobrenaturais com aquele tiro sem piedade na coluna de Dinorah. Um campeão jamais poderia ser esquecido. Isso é irracional, é sobrehumano. É uma maldição! A maldição da qual não se basta ganhar, é necessário algo a mais. E é exatamente esta a crueldade posta a partir daquele fatídico domingo: a incógnita do que significa o “algo a mais”.

Seu falecimento completa 99 anos no dia de hoje. Aposto que daqui a uma ano, no centenário de sua morte, a data passará despercebida por grande parte dos torcedores de futebol, incluindo os do Botafogo. Uma pena para Dinorah, seus familiares e a história do futebol brasileiro. E o pior: tudo isso por culpa de um chifre!