CASTOR: O POLÊMICO “BENFEITOR”

por André Luiz Pereira Nunes

Após “Marielle” e “Em Nome de Deus”, o Globoplay conseguiu magistralmente emplacar mais um gol de placa ao lançar “Doutor Castor”, série documental em quatro episódios sobre o bicheiro Castor de Andrade (1926-1997).

Dirigida por Marco Antônio Araújo, a produção reúne depoimentos e imagens de arquivo que, segundo o diretor, nunca foram exibidas na TV.

Um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro nos anos 80, o contraventor não só dominava o jogo do bicho, como também patrocinava o time de futebol do Bangu e a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

É bom que se diga que a produção acerta ao incluir entre os entrevistados tanto aqueles que o admiravam como os que o execravam. Reverenciado por políticos, artistas, jogadores, dirigentes, torcedores e autoridades, Castor é uma figura bastante polêmica. Na minha modesta opinião está mais para um Don Corleone do que um Robin Hood.

Dotado de inegável influência política, flertava com o poder, chegando a adentrar tribunais com a certeza absoluta de que seria absolvido.

Provavelmente é bem difícil presenciarmos um torcedor banguense falar mal de Castor. Afinal de contas, sob seu comando, o Alvirrubro da Zona Oeste se sagrou vice-campeão brasileiro e estadual, em 1985, além de vencedor da Taça Rio de 1987.

Contudo, é importante frisar que a sua relação com o time sempre foi cercada de interesses. Há quem diga que o bicheiro usava o clube para lavar dinheiro. É fato ainda que, em 1988, Castor se afastou totalmente do Bangu, se voltando totalmente para a Mocidade Independente de Padre Miguel, fato que culminou no rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Daí em diante nunca mais o Bangu voltaria a figurar entre os grandes do futebol brasileiro. Atualmente a agremiação faz figuração no Campeonato Estadual e vergonha na Série D do Brasileirão, não passando da primeira fase de grupos.

Os atletas que brilharam no time do Bangu, vice-campeão brasileiro em 1985, relembram quando Castor injetava fábulas de dinheiro no elenco. E evidentemente exaltam o contraventor, embora um recorde quando o bicheiro chegou a dar uma rajada de metralhadora contra a parede para assustar os jogadores e pressioná-los a ganhar jogos.

Em outra ocasião, o mecenas correu atrás de um árbitro que teria errado contra seu time. Numa cena extremamente lamentável, os capangas de Castor cercaram o juiz e, por pouco, a cena, inclusive retratada na série, não terminou em linchamento.

Fato é que, vilão ou mocinho, Castor é uma personalidade riquíssima para um documentário, como ressalta o diretor da série.

MEU AMIGO MANGA

:::::::: por Paulo Cézar Caju ::::::::

O Brasileirão está em sua reta final e meu Botafogo já garantiu sua vaga na Segunda Divisão. O Vasco deve seguir o mesmo caminho e alguns torcedores, irados, apedrejaram a entrada social de São Januário. O VAR continua gerando dúvida e os estádios não tem previsão de serem abertos ao público. A polêmica da vez foi uma falha no sistema no jogo entre Vasco x Internacional! Os comentaristas continuam me irritando e até quando teremos Leonardo Gaciba como diretor de arbitragem?

O próximo campeão desse campeonato medonho não terá nada de novo para nos apresentar, assim como o campeão da Libertadores não teve. Continuo na torcida por Guardiola, que há anos vem remando contra a maré. Mas não estou com ânimo para falar sobre esse futebol atual, ainda mais depois do sábado especialíssimo que vivi ao reencontrar o lendário goleiro Manga, o maior que vi em toda a minha carreira. Está no Retiro dos Artistas acompanhado de sua mulher, a equatoriana Maria Cecília.

É difícil explicar às novas gerações quem foi Haílton Corrêa de Arruda, o Manga, e todo aquele grupo espetacular do Botafogo, na década de 60, do qual depois, orgulhosamente, fiz parte: Paulistinha, Zé Maria, Nilton Santos, Ayrton Povil, Rildo, Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha e Zagallo. Meu pai treinou esse timaço. Não quero desmerecer o Botafogo de hoje, mas me entristece demais ver toda essa história soterrada, manchada, tratada com desleixo. Ali, sentado, ouvi Manga reviver várias histórias que nem lembrava mais. Não usava luvas e chegou a jogar com dedos quebrados, cabeça rachada e diversos problemas físicos.

Não me peçam para comentar a vitória do Flamengo, me deixem mirar os dedos retorcidos de Manga e ouvi-lo contar sobre o dia que defendeu um chutaço de Nelinho com apenas uma das mãos. Manga foi campeão no Sport, Botafogo, Nacional, do Uruguai, Internacional, Coritiba, Grêmio e Barcelona, do Equador. É ídolo do Operário, de Mato Grosso. Me deixem pensar em Manga porque ele não dá para ser explicado. História linda, mas pouco reconhecida, o que não é de se admirar no Brasil.

Saí do Retiro com a alma aliviada e fui com os amigos Rodrigues e Leo Russo para o Bar do Helinho, ali perto. Helinho, esse mesmo, ponta ensaboado de Botafogo e Vasco. Pelo celular, falei com Edson, outro ponta do Botafogo. Daqueles que quando pegava a bola a torcida levantava. Por favor, não me peçam para falar do futebol atual, me deem uma trégua e me deixem sonhar.

AMERICA, UM SONHO, UM DRAMA

por Paulo-Roberto Andel

Pesquisando alfarrábios e me deparando com uma partida de setembro de 1977. Lá se vão quase 44 anos. É tempo demais.

País, Jorge Valença, Alex, Russo e Álvaro; Renato, Bráulio (Jarbas) e Reinaldo; Mário, Leo Oliveira e César (Aílton). Renato jogava demais, hoje Renato Trindade. Bráulio era um monstro. Reinaldo foi para o Flamengo, Mário foi para o Inter, César para o Grêmio.

Um pouco diferente do primeiro que vi: País, Uchôa, Alex, Geraldo e Álvaro. Tinha Nedo, Nelson Borges, Luisinho de volta. Silvinho. Depois teve Duílio, Heraldo, o falecido Aírton, Gilberto, o espetacular Moreno, até Valdir Peres. Gilson Gênio, Gilcimar, os irmãos Zó e Kel. Renato Carioca, Polaco, Régis. Donato. Jorginho.

Cresci ouvindo as histórias do America. Tricolor, eu ficava fascinado com o adversário do outro lado da arquibancada, todo de vermelho. Já contei por aqui do meu amigo americano de Santo Cristo. Até o começo de 1987, o America era uma promessa. O Rio foi para o Maracanã apoiá-lo contra o São Paulo, não deu certo mas deu orgulho. E aí…

Veio a pernada da Copa União. O querido Estádio Volnei Braune foi soterrado. De uma hora para outra, foi como se o America tivesse se mudado de cidade ou até de país. Aparecia no Campeonato Carioca e só, até que um dia também caiu por lá. Voltou, caiu, voltou, caiu.

Nunca mais foi o mesmo, e isso é mau para a cidade do futebol.

Eu procuro pelo America nas lembranças, nos hiatos. Nos saborosos vídeos do YouTube. Eu procuro pelo America na saudade que tenho de meu pai, num sábado à tarde nublado no Maracanã, espiando o misterioso adversário vermelho, todo vermelho.

Li o desabafo do Trajano no Facebook e me emocionei. O tempo está passando, as pessoas, o amor segue sua luta e o America parece Ivan Lessa, meu ídolo que foi embora para nunca mais voltar. Bom, até o Ivan voltou um dia por duas semanas.

Talvez eu entenda a dor do America. Lembro de um causo anos atrás: louco com a oportunidade de fazer alguma coisa trabalhando com futebol, fui com meu amigo Catalano a uma reunião com o presidente americano Leo Almada. Nosso objetivo era fortalecer as redes sociais do clube, criar um movimento, chamar o Rio para perto de seu segundo time de coração. Ressalte-se que Leo Almada foi um gentleman, diferente de seu principal assessor na reunião, que além de debochar o tempo inteiro de nossas propostas, só perguntava que dinheiro nossas ideias trariam para o clube. Partindo desse testemunho, não é difícil para mim entender o que aconteceu ao Mecão nos últimos anos, a começar por sucessivas quedas no Campeonato Carioca.

É difícil pensar numa saída ou solução. Só sei que não consigo parar de pensar nas palavras do Trajano, nem naquele bandeirão rubro de mais de quarenta anos atrás. Em País voando para celebrar Pompéia, em Renato fazendo as vezes de Alarcón, de Alex na zaga como o zagueiro mais sério do mundo. O que sei é que o America é um pedaço importante do Rio de Janeiro, que não pode morrer à míngua ou desprezado. É preciso fazer alguma coisa, ou várias, mas antes que seja tarde demais e o futuro só carregue um lindo passado desperdiçado.

@pauloandel

O ROUBO DA TAÇA: HISTÓRIA QUE DIZ MUITO DE NÓS, BRASILEIROS

por Luciano Teles

Todos sabemos o que aconteceu: a Taça Jules Rimet foi roubada e derretida. Ponto. Porém, dois fatores sempre entram em campo, quando se toca no assunto: o primeiro é que não conhecemos todos os detalhes, com várias perguntas assaltando a memória até de quem acompanhou as notícias, na época. O outro, uma pergunta: será que valeria a pena escrever um livro robusto, daqueles de dez centímetros de largura, que se destacam na estante da sala?

Para efeito de comparação: você quer saber, detalhadamente, tudo o que aconteceu em 1950, antes e depois do Maracanazo? Não. Você não quer. Nem eu. O Brasil fez boa campanha, ganhou de véspera, perdeu no tempo regulamentar e chorou depois. Garanto que 99% não vão querer um “tijolo” literário sobre o assunto. Mas faltam algumas respostas. O mesmo pode ser dito sobre as derrotas na França, em 1998, e contra a Alemanha, aqui, em 2014, no famoso 7×1. Sabemos o suficiente. O tempo que lave nossas memórias e leve as dores consigo.

Ainda me lembro das imagens das matérias nos telejornais e nos jornais. E me perguntava, entre outras coisas, como que alguém podia ter roubado uma taça tão importante? Tinha 12 anos e, claro, colecionava figurinhas, incluindo as de Futebol Cards. E comentei com um colega de escola: “Quem roubou não vai poder mostrar para alguém, a não ser queseja para outro ladrão. Isso não é igual a figurinha”. Como se falou, à época, em fazer outra igual, também questionei: “Não é a mesma coisa”. Talvez nunca soubéssemos de toda a verdade. Mas esses questionamentos permeavam nossos pensamentos.

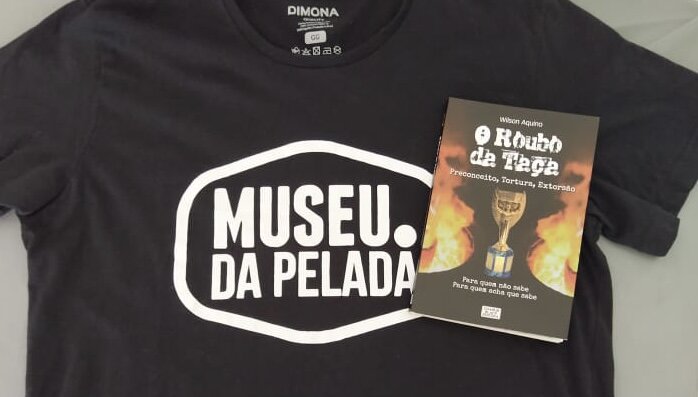

Essa lacuna é preenchida por “O Roubo da Taça– Preconceito, Tortura, Extorsão”, de Wilson Aquino. Ler seu livro foi como uma conversa animada num bar, depois da pelada de sábado. São 134 páginas rápidas, de escrita ágil, que permite uma leitura numa tacada só. Que deve, porém, ser cuidadosa, devido ao grande número de detalhes, nomes e siglas dos órgãos de investigação. Afinal, o próprio processo judicial foi a base da elaboração do trabalho. Nele, o jornalista preenche uma lacuna em nossa mente que, se não era sempre lembrada, não havia desaparecido, feito a taça.

Publicado pela Charlie Black Editora, em 2020 (vale a pena visitar o site da editora, com arquivos sobre o livro) O Roubo da Taça fala muito além do evento em si, suas consequências materiais e as dos envolvidos. Num efeito paralelo, colateral, ele nos mostra várias razões pelas quais nosso país está como está. Sem entrar em questões de política partidária. Ele diz muito sobre nós, como sociedade. Até o fato de meio que nos acostumarmos a um sistema no qual poucas coisas funcionam. E tudo vai ficando do jeito que está.

Não vou citar trechos nem fatos que são relatados na obra. Deixo para cada um desvendar as linhas dessa história. Só adianto que meu pensamento se dá por ver que todos os envolvidos (ladrões, CBF, investigação etc) abusaram do direito ao desleixo, à má vontade, à falta de prevenção, ao comodismo, à inveja profissional, às práticas nocivas e, por que não?, à velha mania, rasteira, de pensar “pode fazer, pode ir, não vai dar nada, não”. Alguns dos acontecimentos são inacreditáveis, tamanha a sandice presente. Nem um roteirista de humor teria tamanha imaginação.

Na verdade, Wilson Aquino nos mostra que o 7 x 1 vinha sendo construído ao longo dos anos. A cada eliminação de Copa do Mundo, a cada campeonato, a cada ato de corrupção, a cada desleixo para com dois valores que tanto significavam para o brasileiro: o futebol e a Taça Jules Rimet. Pior: parece que aprendemos que são coisas às quais não vale mais a pena se dar tanta atenção.

Quem conhece a história do nosso futebol, do futebol brasileiro, sabe o quanto as vitórias em Copas do Mundo valeram para nossa autoestima. E como as derrotas, principalmente as de 1950 e a de 2014, deixaram vazios no peito de cada um. Fico na dúvida se a de 1998 deixou algo assim. Enfim, o fato é que tive a oportunidade de conversar com o mestre Didi. E vi os olhos do meu conterrâneo, de Campos dos Goytacazes, bicampeão mundial, autor do primeiro gol do Maracanã, ainda brilharem, ao falar da carreira e das vitórias. Mesmo esse encontro já tendo ocorrido por volta do ano 2000.

Da mesma forma, brilhavam os olhos dos brasileiros, quando se falava na Jules Rimet. Vinham as imagens das Copas de 58, 62 e 70, com o Brasil imbatível. Mesmo com tantos craques, quase todos tinham seus nomes na memória do torcedor. No meu caso, principalmente a de 70, ano do meu nascimento, com suas imagens em cores, sua música marcante e toda a aura, quase mística, que aquela festa ganhou.

A Jules Rimet tinha esse encanto, então: de nos colocar acima de todas as outras seleções. E Wilson Aquino destaca um fato interessante: Uruguai e Itáliajá tinham vencido duas Copas. Alemanha e Inglaterra ganharam uma, cada. Mesmo considerando que a Inglaterra venceu após o nosso bicampeonato, o Brasil saiu muito de trás e ainda perdeu uma decisão em casa. Mas a vitória no México nos deu o direito de guardar a Taça para sempre conosco, em solo brasileiro. Conforme o que fora determinado pelo próprio Jules Rimet, em relação ao país que primeiro alcançasse o tricampeonato.

Jules Rimet só se esqueceu de escrever no regulamento que era para a taça ser guardada com o máximo de cuidado. Deve ter julgado desnecessário colocar no papel algo tão óbvio. O problema é que, por aqui, o óbvio nem sempre é levado a sério. Por mais ululante que seja.

Em tempo: O Museu da Pelada cedeu o livro e a camiseta do site numa promoção, ainda em 2020. Tive a honra de terem escolhido a minha resposta à pergunta lançada, sobre o roubo da Taça, numa ação que acompanhava o lançamento do livro. Peço desculpas por só agora escrever. Mas é que só de dois meses para cá que as coisas se acalmaram, o home office e tudo. E queria ler o livro com a dedicação necessária, para me lembrar de fatos e escrever algo em retribuição. Ao colega Wilson Aquino (embora eu não atue mais como jornalista), meus parabéns! Seu trabalho foi na medida certa para que pudéssemos nos lembrar e compreender esse triste fato de nosso futebol e nossa história social, por que não? Muito obrigado.

Site da editora: https://charlieblackeditora.com.br/

DRIBLE DE GREGO

por Rubens Lemos

Meu caro amigo, você que me honra desperdiçando seu precioso tempo em alguns minutos nesta coluna. Quem é, de fato, o algoz e quem expõe pavor na expressão corporal? A foto é de 1963, do primoroso jornalista Oldemário Touguinhó, do Jornal do Brasil. Nela, Garrincha está em alegria plena. Executaria o mais lindo dos fundamentos do futebol, Garrincha que dele foi pai: o drible.

Sim, amigo, que vive a angústia da pandemia e se arranja, feito eu, em deliciosas imagens dos verdadeiros monarcas da bola brasileira: o drible é a supremacia irreverente e absoluta de um homem sobre outro sem violência e com esbanjamento do verbo improvisar. Reverencio o driblador. Reverenciava, porque hoje não existe mais.

E o gol, Rubens Lemos, não seria o mais importante enquanto você se perde em delírios, se entrega a devaneios? O gol, o golaço, o gol espírita, o gol de bunda, é, no futebol, o peso do martelo das sentenças dos homens. O gol é inflexível, inegociável, definidor.

Peço compreensão a um romântico. O drible é a flor da mulher amada, mesmo que não aceite o ramalhete. O drible consegue unir na fração do segundo, o cérebro e os pés pela ponte da inteligência sagaz, da artimanha vocacional, da chacota de um programa do Chacrinha (mais novos, pesquisem Chacrinha na Wikipedia).

Sou fervoroso defensor do compartilhamento na vida fora dos gramados e defensor intransigente do individualismo dentro das quatro linhas.

O que me fez adorar o futebol foram os dribles dos meus craques de infância, amigos de rua, Tércio e Didica, dois ungidos pelo poder de passar por dentro de irrecuperáveis iguais a mim.

Amo o drible. Amo Garrincha. Que driblava sem intenção de humilhar e humilhando. Amigos, Garrincha, em três minutos contra a Rússia em 1958, fez o jogo pender ao lado direito, deixando companheiros e adversários perplexos com o baile no pobre lateral Kusnetsov, que entrou em colapso emocional no intervalo.

Garrincha pairava sobre os estádios, campinhos e várzea nas ventanias sudoestes, pessoalmente ou em forma de fantasma anarquista. Durante e depois de Garrincha, todos os laterais-esquerdos do mundo entravam em campo amedrontados, quase a pedir um segurança armado por 90 minutos. Seriam dois humilhados: o jogador e o jagunço.

O mais belo entre os dribles de Garrincha está no replay de Brasil 2×1 Espanha na Copa do Mundo que Mané ganhou sozinho tal Maradona em 1986 e Romário oito anos depois. Mané está na linha lateral pela direita do ataque canarinho. Recebe, embalado em papel machê, o passe de Didi, o criador.

O marcador da Espanha, de suntuoso nome, Echeberría, parte com a fúria taurina de um Bodacious, o mais violento. Garrincha recebe a bola e cria sua câmera lenta pessoal. Na recepção a Echeberría, resolve avacalhar a cena.

Dá um toque, o perseguidor derrapa como trem sem condutor. Echeberría não consegue freio. Garrincha, ao primeiro bater na bola, toureiro, afasta o corpo, gira-o à frente do campo e segue enfileirando espanhóis ao sabor de Paella. Echeberría virou joia de quinta categoria.

Então, meu amigo de diálogo, monótono por formatação, senti uma piedade plena do pobre homem de camisa 2. O sorriso de Garrincha prenuncia a humilhação habitual e dominical de seus inúteis perseguidores: Coronel (Vasco), Jordan (Flamengo) e o malvado e mirrado Altair, do Fluminense.

O drible tragicômico. Eis o que descreve a fotografia. Falando como se oradora fosse, versão mulher de Demóstenes, retórica impecável da Grécia antiga. Demóstenes, o grego, nunca soube o que era um drible de Garrincha, capaz de entortar pórticos e colunatas milenares.