‘FILHO’ DE SÃO JOSÉ E AMOR ETERNO DO FLAMENGO

Dequinha, o mais completo volante da história do Flamengo, completaria mais um ano neste dia 19, quando se reverencia um dos mais populares santos da Igreja Católica. Conheça mais detalhes da biografia deste craque excepcional

por André Felipe de Lima

Dequinha, um craque incomparável

“Flamengo joga amanhã/ vai haver mais um baile no Maracanã/ o mais querido tem Rubens, Dequinha e Pavão, eu vou pedir pra São Jorge…”. Quando compôs a letra deste samba, talvez o genial sambista Wilson Batista não imaginaria que aquele time do Flamengo tricampeão carioca em 1953, 54 e 55, cantado por ele em prosa e verso, fizesse do clube rubro-negro o mais querido do Brasil. Se hoje, quem está na faixa dos 60 anos vibra, chora e se descabela pelo time de coração agradeça aos ídolos que conquistaram o “tri” mais famoso da história do clube da Gávea. Reverenciem os goleiros paraguaios Garcia e Chamorro; a turma de trás, com Servílio, Pavão, Tomires, Jadir, Joubert e Jordan; ao cerebral meia Dequinha e à rapaziada do ataque, com Rubens [o Doutor Rúbis] Evaristo de Macedo, Joel, Duca, Benitez [outro paraguaio], Dida, Esquerdinha, Índio e Zagallo. Reparem, há apenas um na meia cancha. E como não é mistério para os que entendem o mínimo de futebol, quem joga no meio-campo é o “craque-cabeça” do time, o que, em tese, pensa mais. O que percebe no gramado o que nenhum outro jogador enxergaria. Pois esse craque foi José Mendonça dos Santos, o Dequinha, um centromédio que jogou todos os 84 jogos do Flamengo nas três campanhas que moldaram o segundo “tri” do Mengão[1]. Provavelmente um recorde inigualável nos tempos atuais. Feito memorável para constar em qualquer listinha de Guinness que pipocam por aí.

Dequinha carregava o piano, mas também jogava muito. Capitão do time, não dava refresco aos adversários e deixava qualquer zagueiro — que jogava ao seu lado, é claro — muito tranquilo. Errar passes ou meter a sola não era praxe da cartilha do meia, também capaz de lançamentos de longa distância. Como frisamos, o cara pensava por ele e mais alguns do time. Uma espécie de herdeiro do estilo de Danilo Alvim, do Vasco, que se preparava para pendurar as chuteiras quando Dequinha começava a calçá-las no Flamengo.

Em setembro de 1982, a revista Placar inaugurou uma série dos “Times dos sonhos” dos principais clubes brasileiros. O primeiro deles, o Flamengo. No escrete de todos os tempos do Mengão está, como volante, o intocável Dequinha

Equilíbrio da linha média de 55, Dequinha teve Jadir, na direita, e Jordan, na esquerda — o mesmo que Garrincha considerava como seu marcador mais leal — como companheiros ideais. No entanto o grande parceiro de meio de campo era Rubens. Ambos formaram uma dupla que estava na ponta da língua de qualquer torcedor que ousasse escalar um escrete. Só Zezé Moreira, na época treinador da seleção, ignorava os dois craques rubro-negros.

A FAMÍLIA DE DEQUINHA

Certa vez Luiz Gonzaga dos Santos, um caboclo da cidade de Caraúbas, no Rio Grande do Norte, muito jovem ainda, resolveu deixar o canto de terra que lhe vira nascer, indo integrar-se à vida de outra cidade do estado potiguar: Mossoró. Lá, passou a trabalhar numa fábrica e casou-se com Isaura Freire. Tiveram nove filhos, dentre os quais quatro [sendo três meninas] que morreram ainda nos primeiros meses de vida.

O primogênito fora batizado com o nome de José dos Santos Mendonça. A partir do segundo filho, o casal fizera uma promessa: dali em diante todos os filhos seriam batizados com o nome do santo do dia. Sendo assim, no dia 19 de março de 1929, dia de São José, nascera mais um rebento. Como o filho mais velho do casal chamava-se José, não houve outra alternativa: batizaram o novo filho como José Mendonça dos Santos[2]. E foi assim, sucessivamente, após o nascimento dos irmãos de Dequinha. Vieram Francisco, Antônio e — não houve jeito — Maragarido, este nascido no dia de Santa Margarida.

Quando Dequinha tinha apenas 12 anos, sua mãe, aquela quem lhe dera o apelido que o marcaria para sempre, falecera. Não houve explicações plausíveis para o adoecimento de Isaura apenas o fato de ela ter ficado acamada após comer uma manga à noite. Dois anos após a tragédia familiar, o pai de Dequinha casou-se novamente. A felizarda foi Severina Ramos dos Santos. Do enlace nasceu mais um irmão de Dequinha, João Simeão dos Santos.

INFÂNCIA DE UM MENINO LEVADO

Dequinha era um menino levado. Foi assim até a adolescência. Quando não quebrava vidraças, caçava passarinhos e saía no tapa com os outros moleques de sua idade. Às vezes, no meio da briga, até mordia alguns deles. O próprio reconhecera isso, em entrevista[3] de 1954. “Eu fui um verdadeiro demônio! Não compreendo, até hoje, como pude ser um garoto tão danado!”. Volta e meia um pai de um menino que apanhara de Dequinha batia à porta de Seu Luiz, que, inconformado com a postura do filho, descia, à velha moda sertaneja, o couro no menino. O curioso é que era bom aluno. Estudava na escolinha improvisada do seu Domingos, algo comum até hoje, nos rincões mais distantes do Brasil. Volta e meia matava aulas para jogar bola, ou mesmo a incomum sinuca com bola de gude, “esporte” inventado pela turma do Dequinha. Era realmente incorrigível.

Seu curso primário foi concluído em 1942, quando atingira os seus 13 anos, tendo ficado a espera, por todo o ano de 1943, de que seu pai conseguisse meios de mandá-lo a novo colégio, onde cursaria o ginasial. Enquanto isso, o jovem tirava o máximo proveito de suas horas de folga, urdindo travessuras continuadas. Os dias e os meses se sucediam, sem que o sr. Luiz Gonzaga pudesse proporcionar ao filho o necessário para prosseguir nos estudos, apesar dos esforços desenvolvidos nesse sentido, de vez que sua situação financeira não era das melhores. Em vista do que ocorria, Dequinha foi encaminhado a uma oficina mecânica, onde deveria iniciar a aprendizagem do ofício, para garantia de seu futuro.[4]

Sem dúvida, Dequinha foi o jogador mais badalado pela torcida do Flamengo na primeira metade da década de 1950

Foi trabalhar na oficina de Tertu Ayres, em Mossoró, em 1944. Recebia 30 cruzeiros de salário mensal. Quem o ensinou os ofícios foi Waldir, seu chefe e mestre da oficina e que o levou para trabalhar em outra oficina, na qual conheceu Sabino e Manoel Andrade, seus dois novos amigos. Já contava 16 anos e sequer guardou o mínimo resquício daquele menino levado que fora. Tornou-se responsável e trabalhador. Um exemplo para os rapazes de Mossoró. “Graças a esses amigos, consegui obter uma progressão sensível em meus salários, que de 150 cruzeiros passaram a 240 mensais”, disse Dequinha, que ficou na oficina, logo em Mossoró também, até setembro de 1947. Seguia o jovem para Natal, no Rio Grande do Norte, em busca de crescimento profissional[5].

Pensara em ingressar na Marinha[6], mas o pai não via a ideia com bons olhos. “Tive vontade de entrar na Marinha. Aquela farda me enchia os olhos. Ficava enciumado quando via a marujada entrando nos navios para conhecer novas terras. Ainda mais que tinha colegas mecânicos na Marinha”. O pai de Dequinha é quem o impediu de ingressar na força armada. “O ‘velho’ deu o contra. Não consentiu de maneira nenhuma. Eu pensei que jamais conheceria o estrangeiro, mas o Flamengo me deu essa satisfação.”

DE MOSSORÓ À NATAL

A primeira vez que Dequinha calçou um par de chuteiras foi em 1946, defendendo o Atlético F.C., de Mossoró. Atuava como ponta-esquerda. E com o clube, disputou o campeonato da cidade, sua primeira competição. Em julho do mesmo ano, seguiu para o ABC. F.C., da mesma cidade, clube em que permaneceu até fevereiro de 1947, quando seguiu para o Potiguar. De onde embarcou num pau de arara e rumou para Natal[7], o que seus familiares, sobretudo o pai de Dequinha, definiam como uma “ridícula aventura”[8].

Uma visita ao pai, Luiz Gonzaga, ao lado de irmãos, parentes e amigos de Mossoró

Chegando a Natal, Dequinha hospedou-se em casa de sua tia, D. Belinha Mendonça, que passou a desempenhar em sua vida o papel de uma segunda mãe. Em busca de um trabalho na nova cidade, Dequinha encontrou, casualmente, o amigo Cezário, com que jogara no Potiguar, de Mossoró. Comovido com a situação do jovem, Cezário encaminhou-o ao ABC, de Natal, com cujo clube Dequinha conquistaria seu primeiro título na carreira, o campeonato da cidade, em janeiro de 1948. Vicente Farache, então técnico e presidente do ABC, apostara em Dequinha, que, embora não fosse profissional, era tratado como tal. Tinha casa, alimentação e uma parruda ajuda de custos de 600 cruzeiros mensais. Gostavam tanto de Dequinha que Antônio Farache, irmão de Vicente, presenteou Dequinha com um relógio de ouro caríssimo[9].

Com as incursões do ABC em Pernambuco e no Ceará, Dequinha despertou a cobiça de grandes clubes, como Fortaleza, Ceará, Sport e Santa Cruz. Mas a proposta que mais encantou o então jovem craque partiu de Rubem Moreira, cartola do América, da capital pernambucana, em dezembro de 1948. Sua “fuga” do ABC estremeceu a relação de Dequinha com todos no time potiguar. “Pela madrugada, eu deveria embarcar no avião que me levaria ao destino, mas os diretores do ABC já haviam suspeitado de tudo, naturalmente levando em conta a presença dos emissários do clube pernambucano e que estiveram à minha procura. Diante do rumo que tomaram as coisas, vi-me obrigado a confessar o meu arrependimento, prometendo aos meus bons e inesquecíveis amigos dr. Vicente e Sr. Antônio Fracahe, que jamais pensara em deixá-los.” Dequinha desistira do América na última hora, mas o assédio dos clubes não cessara. Em fevereiro de 1949, o Sport convidou Dequinha para passar o carnaval em Recife. A ideia ia muito além de uma festa momesca. Dequinha seguiu para a Mossoró a fim de rever a família e depois partiu para a capital pernambucana, em sua primeira viagem de avião[10].

Ao chegar em Recife, Dequinha hospedou-se nas dependências do Sport, na Ilha do Retiro. Seus primeiros treinos agradaram. Tinha tudo para permanecer no rubro-negro, mas nem o técnico Viola e tampouco os cartolas do clube falavam em contrato. A indefinição incomodara Dequinha, que decidiu atender a um convite de seu conterrâneo, Julio Gezo de Carvalho, que o apresentou a Novamuel, um ex-jogador argentino que defendeu Vasco e que passara a treinar o América de Recife. Negócio fechado. Dequinha trocaria o Sport pelo novo clube e receberia 7 mil cruzeiros de “luvas” e um salário mensal de 800 cruzeiros, durante um ano de contrato. E o resultado durante a primeira temporada foi muito bom, com o América terminando o campeonato estadual de 1949 na terceira colocação[11].

O VERMELHO E O NEGRO NA VIDA DE DEQUINHA

Linha média espetacular: Jadir, Dequinha e Jordan

A performance de Dequinha, que media 1,66m de altura e calçava 41, empolgou Rubem Moreira, que sempre diz-se torcedor do Flamengo. O cartola avisara ao jovem que um dia jogaria pelo time carioca. O assunto esfriou, Dequinha nunca deu muita bola para o vaticínio de Moreira, mas as coisas mudariam em junho de 1950, quando o cartola embarcou para o Rio de Janeiro e levou a tiracolo Dequinha. Bastaram dois treinos para que o técnico do Flamengo, Gentil Cardoso, indicasse a contratação do jovem craque nordestino. O Flamengo autorizou Moreira a negociar o passe de Dequinha com o América, em Recife. O clube da Gávea pagou mil cruzeiros e o negócio foi fechado.

O rapaz, que não fumava e não bebia nada alcoólico, não acreditava que estava na então capital federal, vestindo a camisa do Flamengo e ganhando 4 mil cruzeiros mensais mais 18 mil de luvas, sob um contrato de um ano. Ficaria ainda melhor quando, meses depois de chegar à Gávea, seu contrato seria renovado para dois anos e o salário quase dobrara, saltando para 7 mil mensais[12].

Por coincidência, Dequinha estreou sob o comando do treinador Cândido de Oliveira contra um outro América, porém carioca, no dia 17 de setembro de 1950, jogando no lugar de Hermes, na meia-esquerda e não de centromédio, onde vinha treinando. O jogo terminou 2 a 2. Flávio Costa, quando assumiu o comando do time foi quem percebeu que Dequinha deveria recuar um pouco mais. E o melhor centromédio da história do Flamengo começava a despontar.

“No princípio eu não gostava do Rio. Foi tudo muito difícil para mim. Antes de chegar a treinar no Flamengo, adoeci. Estava com o fígado arrebentado. Também não poderia treinar mesmo, pois já cheguei ao Flamengo contundido. O dr. Gilberto [Cardoso], que, nesse tempo, era o o chefe do Departamento Médico do clube, era quem me animava. E já estava com vontade de voltar. Imaginem que, com três mêses de Flamengo, eu ainda não tinha dado um treino. Dr. Gilberto, porém, mesmo sem me ver jogar, tinha confiança em mim e não me faltou com sua atenção. Até comida especial era feita para mim, por ordem dêle. Por isso eu não posso pensar, nem de leve, em sair do Flamengo, enquanto o dr. Gilberto Cardoso estiver no clube”, disse Dequinha à Gazeta Esportiva[13], em 1954.

O Flamengo vai à Europa em 1951. Dequinha foi um dos destaques da excursão. Na foto, além dele, estão Biguá (no detalhe entre o juiz e Modesto Bria), Bria, um auxiliar da arbitragem, Esquerdinha, Dequinha, Índio e, com o rosto praticamente encoberto, Bigode

Apesar das boas atuações em 1950, Dequinha deparou-se, porém, com uma oposição: o novo técnico do Flamengo, Flávio Costa, que, embora apreciasse o futebol arte de Dequinha, deu a posição de centromédio para o veterano Modesto Bria. O rapaz de Mossoró só teria uma nova chance de brilhar durante a vitoriosa excursão do Flamengo à Europa, em 1951. E não a desperdiçou. Jogou uma barbaridade para nunca mais sair do time titular.

Era uma das promessas para o campeonato carioca de 51, como salientou o repórter Vasco Rocha[14]: “Este ano será dele […] Deverá ser, segundo as previsões otimistas dos entendidos […] uma das revelações deste ano para alcançar pleno apogeu em 52 […] E surgirá como um médio de excepcionais recursos como distribuidor, como preparador de ataques, como coordenador da ofensiva e como controlador da ação defensiva, salientando-se pela sua habilidade no controle da pelota, pela sua maestria na finta e pela eficiência do passe […] Dequinha se tornará, dentro em pouco, afirma-se, o elemento-base para a formação da equipe rubro-negra”. Vaticínio melhor, impossível. Dequinha provou que era craque e foi à Copa de 1954, na Suíça, mas não jogou. Pela seleção brasileira, foram apenas oito jogos, com quatro vitórias e dois empates. Naquele ano, já não ganhava apenas um salário de 7 mil cruzeiros mensais, mas um total de 20 mil mensais, entre luvas e salário.

As folgas de Dequinha no Rio eram na praia, no cinema ou ouvindo bolero e tango. A primeira coisa que fazia ao acordar era ligar o rádio. Mas divertia-se com os dias em que tinha de ficar na concentração com os companheiros de time, ora jogando sinuca, ora gargalhando com as piadas contadas pelo zagueiro Pavão. “São impagáveis”, contou à Gazeta Esportiva, em 1954, Dequinha, cuja preferência literária era José Lins do Rego, rubro-negro dos mais altivos e que participava do dia a dia do clube, chovesse ou fizesse sol. O craque tinha uma predileção na bibliografia de Zé Lins, a obra “Água mãe”, que narrava a vida de um jogador de futebol, do apogeu à miséria. “É uma lição”, descreveu Dequinha[15].

No dia 25 de setembro de 1959, uma sexta-feira, Dequinha sofreu uma grave contusão durante um treino do Flamengo. Após um dividir uma bola com Henrique Frade, teve a perna esquerda fraturada. Fora o acidente mais grave na carreira de Dequinha. Fratura dupla na perna direita. Após meses fora dos gramados, foi sendo esquecido pelos cartolas do clube, embora o craque sempre negara qualquer mágoa com o Flamengo. A prova do descaso seria inequívoca [ou mera coincidência].

Logo após recuperar-se da gravíssima contusão, Dequinha recebeu passe livre. Essa foi a deixa para que Marinho, ex-companheiro de Flamengo e que auxiliava Paulo Amaral no Botafogo, levasse-o, em 1960, para o clube de General Severiano, onde foi submetido a um rigoroso treinamento para recuperar a forma física. Em um jogo contra o Olaria, Dequinha voltaria a pisar o gramado do Maracanã[16].

Difícil foi encerrar a carreira. Com o manto rubro-negro, o craque disputou 374 jogos, dos quais venceu 234 e empatou 70, assinalando oito gols. No Botafogo, percebera que nunca chegaria a tanto. Ficara poucos meses no Alvinegro. Insistiu no Campo Grande, de 1960 a 1962, mas percebeu que deveria parar por ali. Tentou ser treinador, mas contentou-se com a função de auxiliar de Fleitas Solich, “o feiticeiro”, no Flamengo. Permaneceu na Gávea até 1969 e enveredou por clubes sem expressão. Tinha bagagem para treinar clubes grandes, afinal foi o cérebro do Fla tricampeão, mas a timidez que demonstrava foi sempre um grande empecilho para que juntasse dinheiro.

Flávio Costa faz um afago em Dequinha no vestiário. Treinador sábio cuida de seus craques como se de um filho amado cuidasse

O erro, segundo o próprio ex-jogador, foi insistir pela longa permanência no Flamengo. Como jogava no clube pelo qual torcia fervorosamente, tal paixão teria lhe impedido de aceitar propostas de outros clubes ou de ter melhores salários porque sempre cedia ao “choro” dos cartolas na hora em que renovava os contratos. Dequinha chegou a ostentar uma frota de ônibus no Rio, mas não tinha o mesmo talento com que liderava a meia canha rubro-negra para administrar negócios. Nos idos de 1950, amealhou um bom patrimônio. Foram dos apartamentos em Laranjeiras, zona do sul do Rio, cinco lotes de terreno em São Paulo e Estado do Rio de Janeiro, comprados do pai do ponta-direita Joel, com quem jogava pelo Flamengo. Além dos imóveis e terras, também comprou uma caminhonete com a qual ele mantinha um serviço de lotação entre a Central do Brasil e o Leblon. Recebia com este empreendimento cerca de 10 mil cruzeiros mensais, que completava o orçamento do futebol.

Quando morreu, no dia 2 de fevereiro de 1997, era funcionário aposentado da Prefeitura de Aracaju, onde trabalhou na Secretaria de Esportes.

Fã dos intérpretes Ângela Maria e Orlando Silva e dos locutores de futebol Oduvaldo Cozi e Rui Porto, Dequinha era reverenciado pela imprensa de sua época como jogador. Assim escreveram, em 1954, para a revista Vida do crack[17], sobre o grande Dequinha: “É um prazer ver-se aquele nordestino a bailar na cancha, deitando cátedra, arrebatando aplausos, E, hoje, simplesmente, o Deca da torcida rubro-negra. Tratamento carinhoso que reflete perfeitamente o desvelo, o carinho, a gratidão dessa torcida tão apegada do “mais querido do Brasil”. Muito educado, querido por todos e avesso ao álcool, Dequinha fora ilibado exemplo dentro e fora dos campos. Por isso tornou-se um dos maiores ídolos da história do Flamengo e ícone de uma época que fez do clube da Gávea o mais querido do Brasil… para sempre.

[1] SANDER, Roberto. O segundo tri do Flamengo. Artigo publicado na revista especial Campeonato Carioca 1906 – 2006: 100 anos, editada pelo Jornal dos Sports, S.D. 2006. p. 47.

[2] ABREU, Edgard de, CARVALHO, Arthur de, e BARBARIZ, Irapuan. “Assim surgiu a família de Dequinha“. Revista Vida do crack, ano I, nº 9, Editora Brasilidade: Rio de Janeiro, janeiro de 1954, pp. 7-11.

[3] Idem. “Assim surgiu a família de Dequinha“. Revista Vida do crack, ano I, nº 9, Editora Brasilidade: Rio de Janeiro, janeiro de 1954, pp. 12-13.

[4] Ibidem, p. 13.

[5] Ibidem. “Os primeiros passos na vida prática“. Revista Vida do crack, ano I, nº 9, Editora Brasilidade: Rio de Janeiro, janeiro de 1954, pp. 18-9.

[6] RANGEL, Oriovaldo. “Dequinha queria a Marinha, ‘embarcou’ no futebol“. A Gazeta Esportiva Ilustrada, São Paulo, 2ª quinzena, novembro de 1954, nº 28, pp. 18-20.

[7] ABREU, Edgard de, CARVALHO, Arthur de, e BARBARIZ, Irapuan. “Em 1946 calçou as primeiras chuteiras“. Revista Vida do crack, ano I, nº 9, Editora Brasilidade: Rio de Janeiro, janeiro de 1954, pp. 20-2.

[8] ROCHA, Vasco. Dequinha, o crack de Mossoró. Reportagem publicada pela revista O Globo Esportivo em 15 de setembro de 1951, pp. 10-1.

[9] ABREU, Edgard de, CARVALHO, Arthur de, e BARBARIZ, Irapuan. “Viagem a Natal — Início de uma nova vida“. Revista Vida do crack, ano I, nº 9, Editora Brasilidade: Rio de Janeiro, janeiro de 1954, pp. 23-5.

[10] Idem, p. 28

[11] Ibidem. “Fugiu de Natal para o E.C. Recife e acabou ficando no América“. Revista Vida do crack, ano I, nº 9, Editora Brasilidade: Rio de Janeiro, janeiro de 1954, pp. 31-2.

[12] Ibidem. “O Flamengo recebe Dequinha de braços abertos“. Revista Vida do crack, ano I, nº 9, Editora Brasilidade: Rio de Janeiro, janeiro de 1954, pp. 41-4.

[13] RANGEL, Oriovaldo. “Dequinha queria a Marinha, ‘embarcou’ no futebol“. A Gazeta Esportiva Ilustrada, São Paulo, 2ª quinzena, novembro de 1954, nº 28, pp. 18-20.

[14] ABREU, Edgard de, CARVALHO, Arthur de, e BARBARIZ, Irapuan. “O Flamengo recebe Dequinha de braços abertos“. Revista Vida do crack, ano I, nº 9, Editora Brasilidade: Rio de Janeiro, janeiro de 1954, pp. 41-4.

[15] RANGEL, Oriovaldo. “Dequinha queria a Marinha, ‘embarcou’ no futebol“. A Gazeta Esportiva Ilustrada, São Paulo, 2ª quinzena, novembro de 1954, nº 28, pp. 18-20.

[16] CHERMAN, Isaac. “Desprezado pelo Flamengo… brilha no Botafogo“. A Gazeta Esportiva Ilustrada, São Paulo, 2ª quinzena, agosto de 1961, nº 190, pp. 20-1.

[17] ABREU, Edgard de, CARVALHO, Arthur de, e BARBARIZ, Irapuan. “Dequinha“. Revista Vida do crack, ano I, nº 9, Editora Brasilidade: Rio de Janeiro, janeiro de 1954, p.4.

ERA 16 DE MARÇO DE 1969…

por Valdir Appel

O dia amanheceu, no Hotel das Paineiras. O sol se infiltrou entre os black-outs da janela do meu quarto, no segundo andar.

Três batidas fortes de dedos na porta convidaram a mim e ao meu colega Nado a abandonar as cobertas, esticar o esqueleto e pular de nossas camas.

Ali, pertinho do Corcovado, o frio inibia o desejo de levantar de qualquer um, e somente depois da higiene matinal a gente se animava a seguir em passos lentos para o salão onde nos aguardava um café fumegante acompanhado de saborosos produtos coloniais.

Pura rotina de concentração.

O prazo para fazer o desjejum terminava às 8h30. Depois, quem quisesse podia voltar pra cama. E era o que a maioria fazia.

Eu preferia ler o jornal e prosseguir na leitura de um livro, que já estava pela metade. Pra variar, o livro já estava com três orelhas, providenciadas pelo Acilino, que passou a marcar deliberadamente todos os livros que eu lia, a partir do dia que eu expliquei o motivo do uso do marcador de páginas.

O almoço foi o feijão com arroz de sempre: muita salada de tomate, bife grelhado, água mineral e uma gelatina de sobremesa – para rebater.

Depois de um breve footing, nos arredores do hotel para fazer o quilo, o técnico Pinga pediu que todos descessem com as suas bagagens, às 13h30.

Na sala de reuniões, fez uma breve preleção sobre o comportamento tático que o time iria adotar. Deixou claro que nos vestiários daria os detalhes individuais.

Nosso ônibus iniciou o lento processo de descida das Paineiras em direção ao Maracanã. O agito de bandeiras carregadas por alegres torcedores vestindo a camisa do Vasco, descendo dos trens da Central, dos ônibus, misturando-se aos pedestres, faziam prever um grande público para o clássico contra o Bangu.

Estávamos rodeados por dezenas de fiéis torcedores cruzmaltinos que acenavam sorridentes, batendo nas laterais do ônibus, desejando boa sorte.

Nos vestiários, a preleção, o aquecimento, a oração.

Subimos para o gramado. Estouro de fogos de artifício! Gritos de casaca: “Vaaascooo! Vaaascooo!”.

A massa vascaína tomava conta praticamente de todo o estádio, contrapondo-se a pequena torcida do Bangu.

O Vasco fez 1 a 0, com Adilson, numa falha do goleiro Devito, que novamente se atrapalhou com a bola num cruzamento, cometendo pênalti. Buglê, cobrou… e perdeu! Seu chute foi tão forte, por cima do arco banguense, que a bola foi parar nas arquibancadas.

O jogo estava difícil, bem disputado, e eu fazendo boas defesas e transmitindo confiança ao time. Aos 44 minutos da primeira etapa, Dé dominou uma bola de costas para a minha baliza, entre a marca do pênalti e a risca da grande área; girou o corpo e desferiu um sem-pulo espetacular no meu canto baixo, à direita.

Realizo um salto perfeito e encaixo firme a pelota!

Deu pra ouvir o comentário zangado do Dé:

– Filho da puta! Como é que pega uma bola dessas?!

Um longo aplauso veio das arquibancadas.

Ergui-me do gramado, com a bola nas mãos. Observei a saída da zaga e as colocações de Eberval e Silvinho, pelo setor esquerdo da minha área. O primeiro tempo estava para acabar, e decidi repor a bola nos pés do Silvinho.

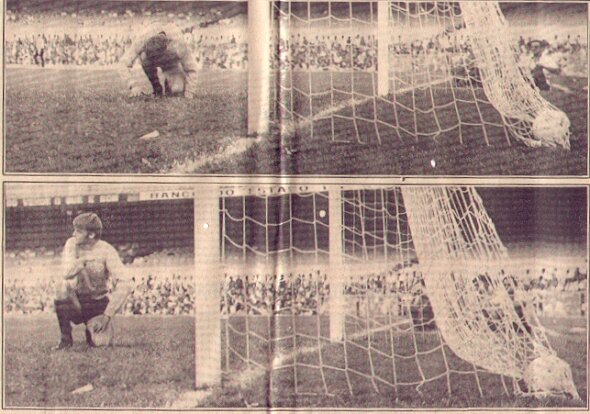

O braço fez a alavanca e a bola saiu forte de minhas mãos. Perdi o equilíbrio: as pontas dos meus dedos tocaram de leve a bola, que mudou sua trajetória, indo chocar-se com força no meio do poste esquerdo do meu arco, morrendo no fundo das redes.

Apoiado em um dos joelhos, me senti impotente, com vontade de sair correndo pra buscar a bola, fazer voltar o lance, apagá-lo da minha mente!

Silêncio total no maior estádio do mundo…

Arnaldo César Coelho olhou para o bandeirinha e perguntou:

– O que houve?

Alguns torcedores (perplexos) fizeram a mesma pergunta aos torcedores que estavam ao seu lado.

O primeiro conforto veio do Mário, atacante do Bangu.

Os fotógrafos estavam desolados, também, porque baixaram suas câmeras depois da minha defesa, e não registraram o gol sobrenatural. Até o Canal 100, especialista em captar momentos históricos e cenas inusitadas do futebol, havia girado suas câmeras para as arquibancadas, e perdido o lance.

Arnaldo César encerrou o primeiro tempo sem sequer dar nova saída de bola.

Preparei-me para iniciar o que seria a maior travessia do Maracanã. Estava no gol, à direita da tribuna de honra, e meu vestiário estava do lado esquerdo.

Antes mesmo de chegar à linha da grande área, um batalhão de repórteres, empunhando seus microfones, já me cercava, perguntando:

– O que é que houve?

Minha resposta saiu rápida e definitiva, detendo outras perguntas:

– Um acidente de trabalho!

Continuei em frente. Aplausos tímidos da minha torcida tentavam me consolar; os colegas faziam o mesmo.

Fiquei entorpecido. Minha cabeça não parava de pensar nas consequências que poderiam advir daquele gol absurdo.

Cheguei próximo ao banco de reservas. Pinga, Evaristo Macedo, doutor Arnaldo Santiago e Carlos Alberto Parreira me aguardavam. Apressaram minha descida para o vestiário.

– Espero que ninguém esteja pensando em me sacar por falta de condições psicológicas! – disparei.

Pinga respondeu:

– Apenas desça, pra evitar maiores assédios.

Nos vestiários, Parreira – que também era o treinador de goleiros, tomou uma providência importante: pediu que eu fosse me refrescar, trocasse a camisa, e o acompanhasse.

Enquanto os demais jogadores relaxavam em suas cadeiras e ouviam novas orientações do treinador, passei o intervalo inteiro batendo bola com Parreira. Desta forma, ele tentava impedir que eu parasse pra pensar no desagradável episódio.

Como se isso fosse possível!

Na volta pro segundo tempo, Alcir me perguntou se eu estava tão tranquilo quanto aparentava. Respondi que estava bem e que iríamos ganhar o jogo.

Dentro do túnel, uma surpresa: o repórter volante de uma emissora de rádio me perguntou:

– Valdir, você vai voltar?

– Não! É sua mãe que vai pro gol, seu filho da puta!

Ao chegar na minha área, outro repórter me abordou. Colocou um fone de ouvidos em mim e me botou em contato com o goleiro Barbosa, que estava nas tribunas. Barbosa tentou me incentivar, dizendo que eu levantasse a cabeça, e que com ele havia sido pior – uma falha havia custado ao Brasil o título da Copa de 1950.

Agradeci ao grande goleiro. Se bem que a última coisa que eu estava interessado naquele momento era em comparações. Minha preocupação era fechar o gol e não permitir suspeitas sobre o meu equilíbrio emocional. Eu sabia que um segundo tempo ruim poderia significar o fim da minha carreira.

Joguei bem, mas o placar permaneceu igual.

Nos vestiários, tive que dar mil entrevistas, repetindo sempre como a bola me escapara das mãos ao arremessá-la. Até meu goleiro reserva, Pedro Paulo, tentou me convencer de que eu me arrependera ao fazer o arremesso, provocando o toque na bola que a fez girar e ir para as minhas próprias redes.

À noite, nas estações de TV, vi e revi centenas de vezes o tape do gol inacreditável e bizarro. Todos faziam questão de explicar o inexplicável.

DEVOLVAM A BOLA PARA OS BRAÇOS DO POVO

por Zé Roberto Padilha

Quando o circo chegava, era uma festa. A família toda ia para lá em busca de lazer e diversão. Daí proibiram os animais e o Corpo de Bombeiros exigiu um laudo de prevenção contra incêndios para um teatro erguido sob lonas.

E o palhaço foi perdendo os motivos que tinha para sorrir e os circos nunca mais apareceram por aqui.

Restava para a familia brasileira o circo que trazia sua maior paixão: o futebol. Que bom assistir o Botafogo se apresentar em Três Rios. Gente saindo pelo ladrão e pais mostrando aos filhos: “Olha o Túlio, ali!”.

Colados ao alambrado, radinho de pilhas em uma mão, copo de cerveja na outra, nada de Canal Premiére, o show do intervalo tinha a sabedoria de cada um. Tudo ao vivo. Nem precisava do Júnior ou do Tita para nos explicar o que estava acontecendo.

De repente, viraram as costas para o interior.

Surgiram as arenas, desapareceram os geraldinos. Veio a Fla-TV no lugar do trem que trazia a torcida Fla Subúrbio. Ou você assina o pacote Sky, mesmo sabendo que é cúmplice de um grupo de extermínio do seu clube local, ou fica sem assistir o futebol.

Uma nova arma para aumentar nossa desigualdade social veio a reboque da maior paixão do povo brasileiro. Milhares de clubes fecharam suas portas, talentos foram desperdiçados e oportunidades de trabalho negadas a centenas de trabalhadores.

Ou seu filho talentoso busca entre muitos um espaço no Ninho do Urubu, mesmo que lhe sobrem apenas containers a abrigar tanta gente, ou adormece seus sonhos de menino.

A solução? Menos campeonato brasileiro, quem sabe com 12 clubes, e mais espaço, valor e apreço aos campeonatos estaduais, devolvendo às cidades sua melhor festa do interior.

Está aí a beleza que é a Copa do Nordeste.

Os cartolas poderosos podem matar uma, duas, três promessas do nosso futebol que estão sem competições, jogando bola, como meus netos, ali no quarto pelo Playstation da Fifa.

Mas jamais poderão evitar a Primavera que nos encherá de esperança quando os gramados voltarem a dar frutos e flores de um incontido amor.

O PAPEL DO ÍDOLO

por Idel Halfen

Iniciaremos o artigo com uma pergunta que certamente dá margem para poucas respostas, mas inúmeras justificativas: cabe ao ídolo se posicionar em relação às causas comportamentais?

Os que responderem sim, evocarão, entre outros argumentos, o poder que o ídolo tem como influenciador, não obstante, essa influência possa pender para lados errados, se é que existem os certos para quaisquer ocasiões.

Já os partidários do “não”, além de temerem ver o ídolo como personagem de um cenário recheado de polarizações extremistas e, como tal, carente de racionalidade, receiam que o desempenho como atleta venha a ser prejudicado, seja por uma eventual perda de foco ou por pressões advindas das polêmicas.

A discussão em relação aos aspectos relacionados aos patrocínios também mereceria alguns parágrafos, porém, como já foram explorados em outros artigos aqui do blog, pulamos para um caso recém-ocorrido no Brasil.

Vale, antes de tudo, contextualizar que o país vive uma grave crise em função da pandemia. Além dos problemas econômicos e políticos, os quais acabam sendo atrelados a todos os temas, há também os da saúde, explicitados através do enorme número de mortes, da baixa taxa de vacinação e do colapso do sistema. Para a reversão deste tenebroso quadro várias medidas vão sendo adotadas tendo como motes: o isolamento social nos mais diversos graus e a utilização de máscaras.

Diante desse triste panorama, algumas celebridades fazem e/ou são utilizadas em campanhas preconizando cuidados e encampando a causa, exercendo dessa forma o digno papel de um ídolo. Contudo, nem todos praticam o que preconizam, vide o ocorrido com o jogador Gabigol, flagrado pela polícia em um cassino – atividade ilegal no Brasil – em um horário no qual os estabelecimentos deveriam estar fechados e sem nenhum cuidado com o isolamento social.

Embora seja um debate interessante, não usaremos o presente espaço para falar sobre os direitos de se frequentar livremente os lugares que se bem entender, até porque, este tipo de discussão deveria ter como premissa básica o acesso aos locais que fossem legalizados, não cabendo nenhum tipo de concessão neste caso.

Assim, voltando ao papel do ídolo, temos a certeza absoluta de que falar algo e agir diferente do discurso afasta de quem o faz qualquer possibilidade de ser idolatrado. Afinal, como confiar no endosso de produtos, serviços e causas feitos por quem não tem palavra?

O caso atinge ainda maior comoção por ter acontecido numa época em que as pessoas estão perdendo familiares e amigos. Todavia, promover um linchamento moral do citado jogador é algo que nada acrescenta de positivo à batalha que estamos enfrentando, sendo suficiente a conscientização de que o mesmo não reúne a característica mais primária para se tornar um ídolo: ser um bom exemplo.

No mais, resta torcermos para que a população entenda que o respeito à vida deve estar acima de qualquer outra coisa.

AS TRÊS PRINCIPAIS CISÕES DO CAMPEONATO CARIOCA

por André Luiz Pereira Nunes

Ocorreram, de fato, três cisões no futebol carioca. A primeira, em 1911, a segunda, em 1924, e a terceira, em 1933. Em 1911, Botafogo e America protagonizaram um rompimento por conta da discordância de um penal aplicado contra os alvinegros. A tensão foi tanta que Abelardo Delamare, do Botafogo, e Gabriel de Carvalho, do America, chegaram às vias de fato. O Clube da Estrela Solitária resolveu, assim, desligar-se da Liga Metropolitana de Esportes Atléticos. Naquele tempo, evidentemente, ainda não existiam as Confederações e, tampouco, o Conselho Nacional de Desportos, este extinto somente em 1993.

Na cisão de 1911/1912, o Botafogo resolveu se aliar a clubes de menor expressão e andou por aí aos trancos e barrancos. Na liga oficial se sagrou campeão, em 1911, o Fluminense e, no ano seguinte, o extinto Paissandu.

Já em 1924, a cisão teria se dado por motivo de racismo, de acordo com a versão oficial. Na minha opinião, essa questão mereceria ser melhor aprofundada. Botafogo, Flamengo, America e Fluminense não tinham em suas fileiras jogadores negros. O Vasco da Gama, então campeão da cidade, e os demais contendores teriam sido intimados pelos chamados grandes clubes a afastar de suas equipes os chamados “homens de cor”. O Vasco ficou relegado juntamente com os times pequenos e os chamados clubes de seleção formaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos (AMEA), levando consigo o Bangu, então um time proletário, além do EC Brasil e o Helênico.

Curiosamente, o Bangu também se encontrava na lista dos chamados clubes de seleção, ainda que contasse com negros em seu plantel, o que considero, no mínimo, estranho. Um discurso de Barbosa Júnior, representante do SC Mackenzie, atrapalhou de tal modo Mário Pólo, que este, para impressionar a assistência e provar que os clubes aristocráticos não tinham prevenção contra negros, foi buscar o então jovem Ari Franco, representante do Bangu, e apresentando-o ao plenário, disse:

– Tanto não temos prevenções racistas, que o Bangu está conosco.

Em 1926, o Vasco retornou para junto dos clubes de elite sem qualquer tipo de restrição a seus jogadores.

Em 1933, quando se implantou a profissionalização, o Botafogo novamente se afastou do campeonato por não desejar instituir o futebol remunerado. Nessa luta, que perdurou quase 4 anos, Luiz Aranha, amicíssimo particular do presidente Getúlio Vargas, elaborou um projeto de lei visando a criação de um órgão nacional que pudesse controlar os esportes e capaz de evitar essas costumeiras e incômodas cisões periódicas. Feita a pacificação, o decreto foi assinado, e consequentemente, foi criado o Conselho Nacional de Desportos (CND).

Atualmente, as possibilidade de cisão se resumem apenas ao campo retórico e por motivos totalmente solucionáveis. Hoje as federações estaduais, a Confederação Brasileira de Futebol e a FIFA se interligam de tal modo que qualquer remota chance de rompimento por parte de um clube é respondida energicamente com ameaças de seríssimas sanções. Provavelmente é bem menos difícil derrubar um presidente de federação do que criar uma nova liga ou associação. O futebol brasileiro vivencia momentos bastante desfavoráveis, mas em termos de organização, a situação já foi muito pior, como podemos perceber.