HONRADO, MAS APAIXONADO

por Victor Kingma

Almir Amarante, conhecido como Almirante, era um árbitro muito respeitado no interior mineiro. Justo e severo na aplicação das regras, vira e mexe era requisitado para apitar partidas importantes. Pesava contra a sua reputação apenas uma atuação muito suspeita numa recente decisão regional. Chegaram a falar que estaria comprado. Naquele jogo polêmico marcou dois pênaltis inexistentes a favor do Tigre FC, o “Tigrão”, time pelo qual, diziam, tinha uma paixão secreta e incontrolável. Devido ao ocorrido, nunca mais apitou qualquer partida desse clube.

Na decisão daquele ano, uma autêntica guerra entre dois tradicionais rivais da região, e com o Tigrão fora, Almirante mais uma vez foi escalado para apitar a decisão.

Na véspera do jogo o austero árbitro recebe em sua casa a visita do poderoso cartola de um dos clubes, que, desconfiado da propalada honestidade do juiz, lhe oferece uma polpuda soma para facilitar o jogo para seu time. Imediatamente ele o expulsa de casa e todos acabam na delegacia, onde o árbitro registrou queixa por tentativa de suborno. Frente a frente com o delegado, os dois tentam se explicar:

– Este cartola desonesto tentou me subornar! Exclama o árbitro.

– Quem é esse juiz para falar em honestidade, seu delegado! Todos aqui na cidade sabem que ele roubou descaradamente para o Tigrão naquela decisão, marcando dois pênaltis absurdos, defende- se o dirigente.

O delegado, que conhecia bem a fama de subornador do cartola e também a polêmica história dos pênaltis, tenta colocar panos quentes:

– Não é melhor pros dois encerrar aqui mesmo esse assunto? Isso vai acabar em processo. E todos vão ter que se explicar perante a lei. Por que não retira a queixa, seu Almirante?

– Não retiro, seu delegado. Vou até o fim, pois sofri uma tentativa de suborno.

– E a história dos pênaltis? O que vai dizer pro juiz lá no fórum?

– Não sou homem de mentir, seu delegado! Vou dizer a verdade. Que inventei aqueles pênaltis por amor ao Tigrão. Fui traído pela paixão de torcedor. Não recebi nada pelo que fiz. E, revoltado, concluí:

Mas suborno, seu delegado, eu não admito. Sou um homem honrado!

ESSE AMOR, INCONTIDO, É O QUE SEGURA UMA CRUZ DE MALTA!

por Zé Roberto Padilha

A época é propicia para falar em carregar a cruz. Seja levando de volta ao pai os pecados daqueles que veio para salvar, seja para manter seu clube no lugar que muito pouco tem feito em campo por merecer ficar.

O Flamengo, de Bandeira, saiu na frente. E ganhou o mundo. Fluminense o seguiu, e o Botafogo também em busca de uma reestruturação… Mas e o Vasco?

Nos últimos anos, tem mais lutado para não cair do que merecer subir. Não ganha um título há quase dez anos.

E vendo seu desempenho contra o Flamengo, de pouca posse de bola, raros contra-ataques e com um veredito definitivo preocupante ao seu final diante da superioridade adversária: seu goleiro foi considerado o melhor em campo. Preciso dizer mais nada.

Há anos, desde os Juninhos, Paulistas e Pernambucanos, Felipe, recuando até Geovani, se me permitem, Zanata, o Vasco não tem um craque a comandar seu meio campo. A defesa se safa, o Vegetti se vira em um cruzamento e o Léo Jardim ameniza as consequências de um setor que não consegue trocar passes. Prender a bola. Criar situações reais de gol.

Meio-campo é pra isso. O lugar de raciocínio, não de livramento da posse e guarda da bola.

O que tem segurado o Vasco, nos últimos anos, tem sido o tamanho do amor dedicado por sua torcida. Ele é emocionante, incontido, a mesma paixão bonita e romantizada dos torcedores do América. Só que os filhos dos americanos, por falta de títulos, foram virando tricolores.

Com a falta de passeatas pelos títulos, se tornaram rubro-negros. Um pouco deles, Botafogo, por causa de uma tia. A Vera. E esse fenômeno, da não renovação, pode estar acontecendo. Até o dia em que as arquibancadas levantarem uma bandeira que só existe no mundo do samba: A Velha Guarda do Vasco.

Pelo futebol carioca, e brasileiro, por nossa história e por Roberto Dinamite, não gostaria de ver o Vasco descer a mesma colina que o time do meu pai desceu em Campos Sales. E desapareceu por divisões menores deixando uma saudade danada da gente.

Mas se continuar jogando assim, por uma bola, diante do tamanho da sua história…

RENATO VENCE ROMÁRIO

por Elso Venâncio

A identificação de Renato Gaúcho com o Fluminense começa há 30 anos. Na época, o consagrado atacante estava em sua casa na praia de Geribá, pensando em aposentadoria, quando recebeu a visita do dirigente Alcides Antunes e do repórter Pierri Carvalho, que, além de setorista do Fluminense na Rádio Globo, sempre foi um tricolor apaixonado. Surpreso com o convite, Renato reagiu sorridente:

— Vocês querem ser campeões?

Alcides bancou a contratação, porque havia uma corrente contra, inclusive na comissão técnica, liderada por Joel Santana.

Depois de passar pelo Roma, da Itália, o ídolo gremista defendeu o Flamengo e o Botafogo. Só desembarcou nas Laranjeiras em 1995, com 32 anos. E eternizou o seu nome, sendo decisivo no Campeonato Carioca daquele ano, que teve alguns fatos marcantes desde a véspera da final contra o Flamengo.

Durante o treino do Fluminense, Renato reuniu os companheiros no meio do campo e, emocionado, falou no título: “Vamos vencer!”. À noite, na concentração, Joel Santana recebeu um inusitado telefonema. Um tricolor avisou que tinha brigado com o pai, rubro-negro, ao tomar conhecimento de que um foguetório na praia impediria o sono dos atletas do Flu. O astuto Alcides Antunes não perdeu tempo. Tirou o grupo do hotel no Leme, levando para o Sheraton, em São Conrado. Medida acertada, já que policiais foram chamados durante a madrugada. Hóspedes do hotel anterior desceram de pijama para a recepção, assustados com o barulho dos fogos.

No Flamengo, o título era questão de honra, por se tratar do ano do centenário rubro-negro. Porém, o ambiente estava tenso. Romário e o treinador, Vanderlei Luxemburgo, não se falavam. Em busca de novos ares, o time foi se preparar em Nova Friburgo, voltando ao Rio no sábado, de ônibus, sem Romário. Luxemburgo viu um Cherokee Preto na estrada e não teve dúvida. Irritado, perguntou ao supervisor Paulo Angioni pelo Baixinho.

— Eu o liberei — disse Angioni.

O Flamengo não estava estruturado para receber o então maior jogador do mundo. Romário tinha autorização dos dirigentes para treinar só no período da tarde. Genial em campo e sempre arrastando multidões, tinha os seus pedidos atendidos. A ponto de o estande de tiro, no gol à esquerda da arquibancada da Gávea, ser substituído por uma quadra de futevôlei. Na festiva inauguração, Romário convidou e enfrentou Renato Gaúcho.

O presidente do Flamengo, Kléber Leite, tinha dificuldade para estacionar no apertado estacionamento dos jogadores na Gávea. Por isso, criou a “vaga do presidente”. Logo no dia seguinte, chegou e notou um carro parado no local. Gritou por José Pinheiro, o abnegado “chefe da segurança”:

— De quem é esse carro?

— Romário — balbuciou Pinheiro, após alguns segundos.

No dia 25 de junho de 1995, com arbitragem de Léo Feldman, a bola rolou com chuva intermitente no Maracanã, que teve mais de 120 mil presentes. Renato venceu Romário, garantindo o triunfo tricolor por 3 a 2 ao marcar o famoso “gol de barriga”. No vestiário, o repórter Pierri Carvalho, que havia sugerido a sua contratação, chorou de soluçar abraçado ao ídolo. O Fluminense foi campeão estadual após 10 anos, e Renato conquistou o título de Rei do Rio, numa disputa que envolvia os principais destaques da competição.

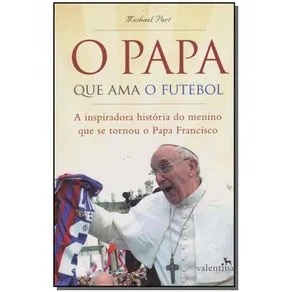

O PAPA E O FUTEBOL

por Cláudio Lovato Filho

Falecido nesta segunda-feira, 21 de abril, Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, era torcedor do San Lorenzo de Almagro e apaixonado pelo esporte mais popular do planeta

O portenho Jorge Mario Bergoglio assumiu como papa num período em que a Igreja Católica enfrentava uma queda de popularidade mundo afora, e um acentuado afastamento de fiéis.

Escolhido em 13 de março de 2013 para substituir Bento XVI, que havia renunciado ao papado, Bergoglio optou pelo nome Francisco, numa decisão que teve participação de um grande amigo seu, o cardeal brasileiro Dom Cláudio Hummes.

“Não se esqueça dos pobres”, disse Dom Cláudio ao abraçar o novo papa assim que se confirmou a eleição. Francisco de Assis foi a inspiração, porqueisto queria o novo papa: “Uma Igreja pobre, para os pobres”.

Ele desafiou os limites sabidos e conhecidos da Igreja Católica ao nomear mulheres para cargos mais altos no Vaticano e enfrentar questões como o preconceito contra os homossexuais. Criticou publicamente o russo Vladimir Putin e o israelense Benjamin Netanyahu pelos ataques à Ucrânia e à Palestina. Defendeu imigrantes e refugiados.

Era amante da música, das letras, das artes em geral; um homem do mundo e da vida, conectado com o povo e com seu tempo, e uma das formas como essa conexão se revelava era o futebol.

Torcedor apaixonado do San Lorenzo de Almagro,teve momentos marcantes de sua trajetória como hincha relatada por Michael Part no livro O Papa que Ama o Futebol – A inspiradora história do menino que se tornou o Papa Francisco (Editora Valentina, Rio de Janeiro, 2014, tradução de Heloísa Leal).

Em certa passagem do livro, Part narra um momento da chegada do então cardeal Bergoglio a Roma, em março de 2013, para o conclave que escolheria o novo papa.

O cardeal fechou a porta, e então foi até a mesa de cabeceira e ligou o rádio, sintonizou em algumas estações e parou para ouvir uma ária. O som da ópera encheu o quarto. Ele pegou um jornal que tinham posto na escrivaninha e procurou a seção de esportes. Esquadrinhou a página por um bom tempo, e então tornou a fechar o jornal, frustrado. Caminhou depressa até sua valise, retirou o celular e digitou uma mensagem de texto:

Cheguei bem a Roma. Pode me dizer qual foi o placar do San Lorenzo hoje?

Procurou entre os contatos o número do padreAlejandro Russo, reitor da Catedral Metropolitana de Buenos Aires e um de seus auxiliares, e então lhe enviou o torpedo. Só demorou alguns segundos para receber a reposta:

Derrotou o River por 2 a 0!

Ele sorriu e respondeu:

Que bom! Obrigado!

O amor pelo San Lorenzo foi transmitido pelo pai, Mario. O menino Jorge jogou muita bola em Boedo e Flores, os bairros da sua infância, sempre com acamisa 4. Seu grande ídolo era o atacante René Pontoni. Em 1946, Pontoni formava o célebre El Terceto de Oro com Armando Farro e Rinaldo Martino quando o San Lorenzo conquistou oCampeonato Argentino, vencendo o Ferro Carril Oeste na última rodada e deixando o Boca Junios nasegunda posição da tabela. Foi uma temporada inesquecivelmente mágica para o pibe Jorge Mario.

No epílogo do livro, Michael Part escreve:

No dia em que o Cardeal Jorge Bergoglio foi eleito papa, ocorreu a extração da Loteria Nacional da Argentina. O número vencedor foi o 8235. Alguém comentou que essa foi uma coincidência e tanto, já que o número de inscrição do papa Francisco no San Lorenzo de Almagro é 88235. Alguém mais relembrou a célebre declaração de Einstein: “As coincidências são o modo como Deus permanece anônimo”.

IRRESPONSÁVEIS

por Rubens Lemos

Nasci e fui criado para amar o futebol artístico e malabarista. Meus ídolos jamais deram um chutão fora da estética, tampouco foram vistos praticando o que hoje é doença crônica: o chutão como arma de incompetência para afastar os adversários. Tenho uma coleção de mais de mil jogos históricos, guardada com o esmero de um ouvinte meticuloso.

O primeiro a ser reverenciado é Didi — o Príncipe Etíope de Rancho, o mestre do folha-seca, melhor jogador da Copa de 1958. Ele é a prova de que ninguém jogava como os brasileiros: moleques dos dribles, saltimbancos de circo. Didi era aquele cara que socorria onze quando havia pane no time. Um drible curto e seco, um toque por entre as pernas do adversário, e a calma voltava. A parcimônia reinava outra vez.

Minha seleção brasileira de todos os tempos é escalada assim:

Taffarel; Leandro, Carlos Alberto Torres, Orlando e Nilton Santos; Gerson e Didi; Garrincha, Pelé, Zico e Romário.

No banco: Gilmar; Djalma Santos, Bellini, Aldair e Marinho Chagas; Zito, Zizinho, Ademir da Guia e Rivelino; Ronaldo e Tostão.

Há uma centena de outros nomes capazes de fazer suspirar os românticos da bola.

Considero a seleção de 1958 melhor que a de 1970 pelo simples e irrespondível fato de que Pelé, Garrincha e Didi estavam juntos. Os três jogavam por um batalhão inteiro. Faziam embaixadinhas como Didi, arrancavam, freavam, driblavam como Garrincha — a quem as pancadas desesperadas eram a proteção moral de suas vítimas. Carlos Heitor Cony disse certa vez que Garrincha não jogava futebol — humilhava os colegas de profissão.

Exagero? Talvez. Mas vindo do autor de O Ato e o Fato, e de dezenas de livros imperdíveis, distribuídos em livrarias resistentes e sebos onde o cheiro do papel lembra que nada é tão bonito quanto valorizar a ginga — a dos meninos de praia e dos (hoje inexistentes) terrenos baldios.

As escolinhas de futebol, com nomes de clubes estrangeiros, estão criando orangotangos sem nenhuma intimidade com a bola. E pior: ensinando as crianças a não torcer por times brasileiros.

Ah, Deus… colocar Zizinho no time reserva é uma dor que carrego. Certa vez, no salão nobre do ex-Maracanã (hoje, uma arena impessoal), Pelé chegou com suas namoradas e deu um abraço em Zizinho, de quem era fã incondicional:

— “Olha, pessoal, este é Zizinho, meu ídolo e com quem aprendi bastante.”

Zizinho, espirituoso, respondeu:

— “É, crioulo… eu acho que te ensinei demais.”

Dener Augusto (dos Anjos), o elétrico e genial meia do Vasco que morreu aos 23 anos e teria disputado umas três Copas do Mundo, dizia que o drible é mais bonito que o gol. E ele era a prova material da frase. Perfurava defesas às fintas desmoralizantes. Até hoje, sinto sua partida. Vi seu último gol, contra o ABC em Natal (Vasco 2×0). Ele ocupava aquela vaga onde, anos depois, entrou o inexpressivo Paulo Sérgio em 1994 ou Doriva em 1998.

Futebol foi feito para nos trazer alegrias. E Pelé era o maioral, fazendo gols assombrosos aos 17 anos, na Suécia. Pelé tabelava na caneta do beque e fuzilava o goleiro. Pelé nasceu para fazer os torcedores ficarem em transe durante 90 minutos. Garrincha era a personificação do malandro e da irreverência própria do ser brasileiro.

Nasci para odiar Zico. Mas Zico foi meu Pelé branco. Lembro, chateado, de um gol em que ele e o lateral-direito Toninho Baiano fizeram uma linha de passe aérea, tocando de cabeça até Zico encobrir Leão. O meu Vasco era freguês naquele 1979 em que o Flamengo era o vice-rei do Brasil.

O Internacional de Falcão, cujo smoking era guardado no armário do vestiário, ocupava o topo dos times da década. Vocês repararam como Leandro dominava uma bola? Sem olhar para ela. Como lateral — e depois como zagueiro brilhante —, teve sua supremacia abalada quando topou com o baixinho Romário, que lhe deu um passeio naquele Vasco 2×1 de 1988 (Vasco bicampeão).

Sou escravo das minhas nostalgias. Os lances que tento descrever correspondem ao menino tímido, sentado no cinema, assistindo às edições do Canal 100. Cinco minutos de compactos dos melhores jogos. Silencioso e sonhador, imaginando o impossível: fazer cinco embaixadinhas com uma bola de borracha. Na cabeça, a ideia fixa: me tornar um Didi provincial.