DIRCEU, O QUE PARTIU CEDO

por Luis Filipe Chateaubriand

Dirceu José Guimarães era um ponta esquerda, que também exercia a função de meia, dono de um fôlego invejável.

Era este preparo físico, aliado à boa técnica, que o fazia se destacar nos clubes que passou e, na Seleção Brasileira, o fez disputar nada menos do que três Copas do Mundo (1974, 1978, 1982).

Começou a jogar no Coritiba, depois no Botafogo, depois no Fluminense, depois no Vasco da Gama (onde mais se identificou, no Brasil).

Então, começou sua carreira internacional no América do México, depois no Atlético de Madrid e, em seguida, em uma série de clubes italianos, com destaque para o Napoli de Diego Armando Maradona.

Chegou a retornar ao Vasco da Gama, mas, ato contínuo, retomou sua carreira internacional.

Acumulou glórias – como a de ser o terceiro melhor jogador da Copa do Mundo de 1978 – e dinheiro e, aos 43 anos de idade, ainda jogava profissionalmente.

De forma triste e lamentável, nesta idade sofreu um acidente de automóvel na Barra da Tijuca, que lhe custou a vida.

Será sempre lembrado pela bola que jogou!

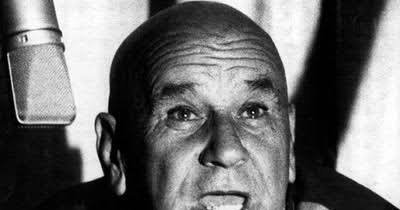

MARIO VIANNA FALOU? TÁ FALADO!

por Elso Venâncio

Mario Vianna, “com 2 enes”, como pedia para ser anunciado, era um showman na Cabine 10, a “Cabine Pelé”, da Rádio Globo no Maracanã. Figura querida e popular, seus gritos no microfone ecoavam pelo estádio na época em que o torcedor não desgrudava o rádio do ouvido. Acompanhava os jogos atentamente e com um enorme binóculo:

– Errrrrrrrooouuuu!!!

– Gooooollll Leeeegal!!!

– Goool Iiiiilegal! Iiiiilegal!!!

– Lamano, Lamano, Lamano!!!

– Pênalti mal marcado não entra!!! Não ennnntraaa!!!

– Saiu da figura A para a figura B, Arnaldooo!!! (para o ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho)

– Eu vou descer, Armandinho! Armandinhoooo!!! (para o ex-juiz Armando Marques)

O rádio, até os anos 90, era o veículo pelo qual o torcedor ouvia futebol. Jorge Curi, Waldir Amaral, Doalcei Camargo e o ‘Garotinho’ José Carlos Araújo, que continua no auge, agora pela Rádio Tupi, eram os grandes nomes das transmissões esportivas no Rio de Janeiro.

Fui contratado pela Rádio Globo em 1985, pouco depois do José Carlos Araújo e do ‘Apolinho’ Washington Rodrigues. Viemos da Rádio Nacional, com Jorge Cury indo de imediato para a Rádio Tupi; e Waldir Amaral, para a Rádio Jornal do Brasil.

Mario Vianna foi mantido como comentarista de arbitragem. Chegava cedo aos estádios. Kardecista convicto, às vezes se concentrava e fazia previsões dos jogos. No México, em 1970, certa vez acordou Luiz Mendes pedindo para ele ligar para o Brasil, porque um irmão tinha falecido. Espantado, Mendes ligou e a notícia foi confirmada. Tinha, na época, mais de 80 anos, mas com um porte físico que chamava a atenção. Sempre foi bom de briga, desde os tempos em que integrava a Polícia Especial do ‘Estado Novo’. Aliás, ele e o ex-preparador físico – e técnico – Paulo Amaral policiavam a cidade, pilotando potentes Harley Davidson. Eram os temidos “boinas vermelhas” do Presidente Getúlio Vargas.

Nas minhas caminhadas pela Urca, eu o encontrava na Praia, em frente ao antigo Cassino. Chegava cedo, colocava sua barraca e se exercitava na areia. Era o ‘fiscal’ do balneário. Se alguém acendia um cigarro, imediatamente era repreendido:

– Aqui é lugar de saúde. Apague isso aí.

E quem se atrevia a contrariá-lo? Se chegava um criança, Vianna se transformava. Sorria, feliz. Queria brincar e virava criança junto. Falava que foi o primeiro a denunciar esquemas de corrupção na FIFA. Apitou a Copa de 1950 no Brasil e, em 1954, fez o jogo Suíça 2 X Inglaterra 1 – até ser expulso da entidade.

– Me excluíram porque denunciei a roubalheira.

No Natal, vestia-se de Papai Noel e rodava por seu bairro distribuindo presentes. Reza a lenda que estava em um trenó e contornou a Avenida Portugal, onde há hoje uma cabine da PM, entrando na Marechal Cantuária. Dentro de um bar, alguém gritou:

–Papai Noel é viado! Viado!

Na mesma hora, ele contornou o quarteirão, passou novamente pelo local e ouviu:

– Papai Noel é Viado!

Gargalhas surgiram…

Mario Vianna desceu correndo, agrediu quem lhe aparecesse pela frente e os provocadores, alguns bêbados, saíram correndo. A garotada comentou:

– Xiiii… O Papai Noel tá zangado.

Waldir Amaral, vibrando com o sucesso comercial e com a audiência da Rádio Globo na época de ouro do Rádio Esportivo, reuniu a equipe e parabenizou todo mundo:

– Vocês são extraordinários! São famosos! O Brasil inteiro nos ouve! Agora, preciso de uma frase para definir essa fase sensacional. Pensem! Pensem nela, por favor.

Titio Mario Vianna, como era carinhosamente chamado, cochilava. De repente, abriu os olhos e decretou:

– Waldir, Waldir, Waldir…. “Veja o jogo ouvindo a Rádio Globo!”

Verdade! Era como se o ouvinte estivesse à beira do gramado.

Waldir levantou os braços, levou as mãos à cabeça e se derreteu:

– Mario… você é um gênio!

Mario Vianna foi o mais corajoso e verdadeiro árbitro brasileiro. Ainda era o próprio VAR – cabia a ele decidir o que estava certo ou errado, de acordo com as regras do jogo. Os locutores repetiam sempre a frase:

– Mario Viana falou? Tá falado!

Saudades de personagens como ele no mundo do nosso futebol.

O JOGO QUE NÃO ACABOU

por Jonas Santana

Foto: Daniel Planel

Finalmente, o time dos sonhos.

Depois de ter contratado Nego Jordan diretamente do estrangeiro e ter entrado em negociação pelo passe de Orlando Touro e Tonho Mucura, Marcelino, treinador do esquadrão que contava em suas fileiras com jogadores do porte de Vevé, Dirran e Pedro Preto só pensava em como montaria sua equipe para o que todos chamavam de “o jogo do ano”. Orlando Touro era famoso pela sua força eraça (comparavam-no a Moisés, antigo e famoso beque do Vasco da Gama do Rio). Tonho Mucura era um modesto vendedor durante a semana mas tinha um bom futebol, e umas manchas no rosto que lhe davam o aspecto de um saruê, ou mucura (animal abundante naquela região), daí o apelido.

Voltando ao time e sua armação, Marcelino não tinha mais sossego, pois se aproximava o dia do grande jogo contra o time da rua F daquele núcleo habitacional, que os repórteres insistiam em chamar de comunidade, contrariando os moradores célebres, como Dona Eliene, torcedora fervorosa e efervescente, pois seu filho Nego Jordan era uma das estrelas da equipe.

E o treinador sofria, pois na cabeça dele o time era Raimundo Quiabo, Pedro Preto, Lila, Todo-Duro e Léo Bolinha. Meio campo composto por Saulo Ceroula, Vevé e Nego Jordan, o ataque era fatal com Dirran, Nêrroda e ZéRosca. Este time não tinha adversário à altura naquela comunidade, digo, núcleo habitacional.

O problema estava no banco de reservas, pois enquanto não chegavam os reforços, nosso treinador tinha que se contentar com Zezinho Vesgo (o apelido já dizia de sua dificuldade, principalmente na hora do chute), Arizico(um jogador que se achava o próprio Galinho de Quintino, mas era somente ele), Tonho Bochecha (também conhecido como Papada ou Fofão) e Gigante, conhecido mais pelo seu excesso lateral de adiposidade que de agilidade no gol. Este era o banco e a dor de cabeça do “professor” na hora em que, por alguma razão, um dos titulares se machucava. Como prêmio para os destaques o treinador distribuía um lanche regado a “bolachão ”(uma espécie de bolacha gigante) e refresco de mangaba o que, segundo ele, traria “sustança” para o embate.

E chega o dia do jogo, marcado para as 11 horas, no campo oficial do conjunto, aliás, núcleo habitacional, regado a muito sol e calor, cheio de torcedores frenéticos a gritar os nomes dos craques da partida.

Como sempre, jogo pegado, Nego Jordan e Saulo Ceroula destruindo tudo no meio campo e Nêrroda infernizando a vida do adversário. Do outro lado o goleiro Borracha pegava tudo, até os chutes de Zé Rosca e tinha o auxílio dos irmãos Terçado e Estrovenga na zaga (imagina por quê). Foi num desses lances absolutamente fortuitos que levantaram Nerroda, que cai se contorcendo. Marcelino olha para o banco e chama Zezinho Vesgo, para substituir seu centroavante.

E Vesgo entra com vontade no jogo, igual doido no milho assado.

E logo surge sua oportunidade de se consagrar e ele, pá!! Um chute de direita que fez a bola subir, subir, parecendo o saque “Jornada nas Estrelas” e a bola vai caindo, caindo e de repente começa um alvoroço em campo, com todos correndo, da torcida aos atletas. O fato: a bola subiu e ao descer atingiu uma casa de abelhas que ficava perto do campo, numa árvore. As abelhas escolheram logo o treinador e danaram a correr atrás dele, que ficou inchado e teve que ser socorrido pelos moradores.

O juiz, também bastante castigado pelas abelhas, deu o jogo por encerrado, sem decretar vencedor ou perdedor.

Passada tal experiência, esse foi o ultimo jogo de Marcelino, que nunca mais quis saber de treinar nenhum time. Dizem por aí que ele comprou uma chácara e é apicultor nas horas vagas.

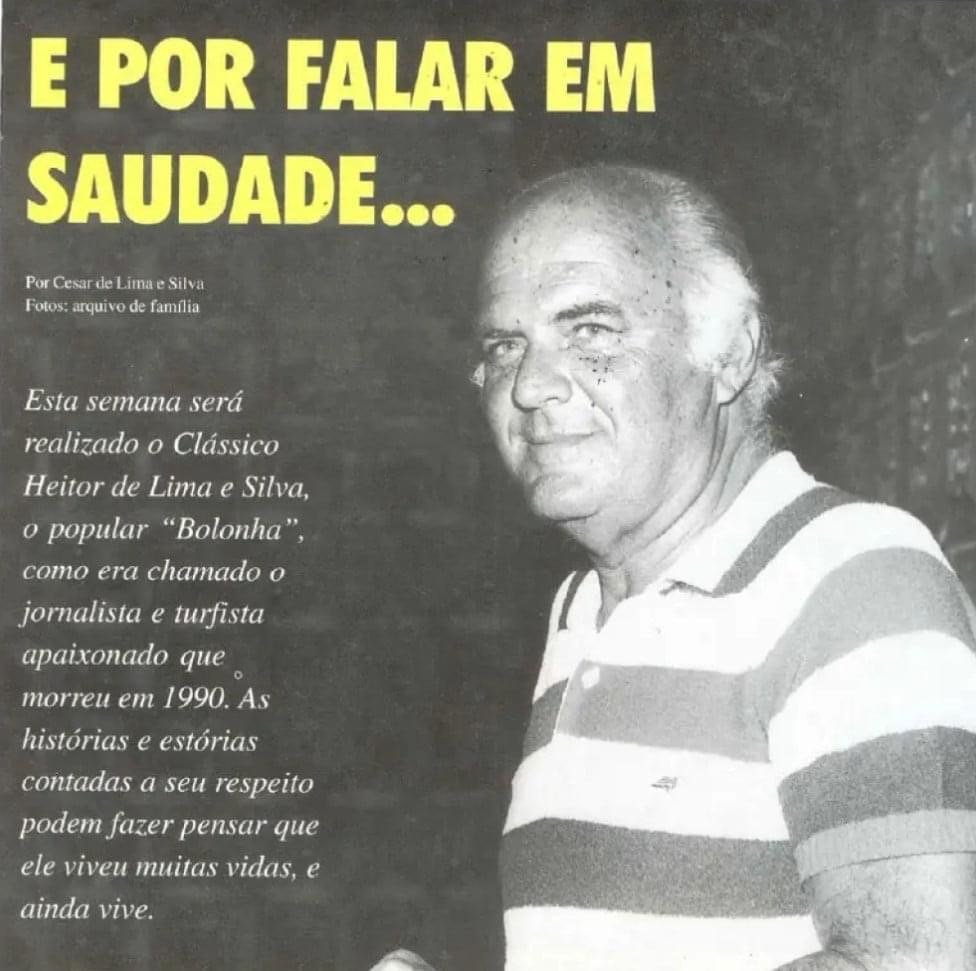

O IMPRESSIONANTE PELADEIRO BOLONHA

por André Felipe de Lima

Foto da Revista JCB

Sempre gostei de jogar bola. Desde bem pequeno. Tinha lá meus oito, nove anos, quando coloquei minha bola de couro embaixo do braço e fui fazer o que mais gostava: rolá-la e chutá-la no gramado em frente à tribuna geral do Hipódromo da Gávea. Meu pai gostava dali e, sobretudo, do bar que havia ao lado da tribuna. Quanto a mim, adorava o pão francês com queijo prato que faziam por lá. Comia facilmente dois deles, mas bebendo, sempre, uma garrafa de Crush, que, acho, nem existe mais. Comia, bebia e voltava a jogar minha bola. No bar, meu pai e seus amigos “estudavam” (em meio a algumas latinhas de Skol) o programa das carreiras. Entre estes amigos do papai, havia um singular. Jamais o esqueci. Era um cara alto, bastante bronzeado e quase totalmente careca. Sobravam-lhe poucos fios brancos, integralmente brancos. “Tordilho”, diriam os turfistas de raiz. Ah, a personagem de que falo portava uma, digamos, “sutil” barriga e entendia tudo de turfe, e de bola também. Afinal, por bater um bolão nas peladas, ele mereceu o apelido com o qual passou a ser conhecido no meio turfístico do Rio: “Bolonha”, cujo nome na identidade registrava-se Heitor de Lima e Silva, um dos cronistas mais respeitados da história do nosso turfe. Bolonha era sensacional. Gostava muito dele. Foi cronista na fase áurea da rádio JB (Jornal do Brasil) ao lado de ninguém menos que o “Pelé” dos locutores de turfe: Theóphilo de Vasconcellos. E até de júri do programa do Chacrinha Bolonha foi titular. Foi mesmo um camarada craque de bola, de turfe e de crônicas. Mas o que mais impressionava aquele garoto que um dia fui era o que Bolonha fazia com os pés.

— “Paulinho” — gritava ele do bar, chamando-me, embora meu nome seja André. Explique-se, portanto: chamavam-me “Paulinho” por conta do meu pai, Paulo Lima, hipólogo que aprendeu tudo com o fenomenal Atahualpa Soares, então diretor da caixa beneficente dos profissionais do turfe durante décadas e um dos mais antigos sócios do Jockey Club, era um velhinho gente boníssima. Mas a história dele fica para outra crônica. Falemos do nosso querido Bolonha.

Ao ouvi-lo gritar pelo meu “nome”, corri até o bar, levando a bola comigo, claro, pois sabia que ele faria aquela impressionante performance. Era pule de dez!

— Me dá aqui a bola, “Paulinho”.

— Toma aí.

Bolonha sentou-se no degrau único do barzinho (espaço suficiente para o que pretendia fazer) e começou a deixar todo mundo que ali estava de queixo caído. Era uma… eram duas, três, quatro… eram cem, eu disse cem embaixadinhas! E sentado! Quando chegava próximo da impressionante contagem, ele perguntava:

— E aí, “Paulinho”, quer mais ou tá de bom tamanho?

Conformado com a minha insignificante pretensão de um dia ser jogador de futebol (jóquei seria impossível devido à altura), respondi até mesmo com uma ponta de saudável e inocente inveja juvenil:

— Tá legal, “seu” Bolonha. Cem ficou legal…

Ele levantou-se, apertou minha mão e voltou para a mesa onde estavam papai e os turfistas.

Virei-me e voltei para casa pensando como era possível alguém com aquele corpanzil fazer cem embaixadinhas. No bar, o futebol dava lugar ao turfe. Os caras voltaram atenção para o que realmente interessava: as carreiras. Era hora do cânter. Binóculo sobre os olhos, porque a raia estava leve naquela tarde de bastante sol na Gávea e as barbadas certamente não decepcionariam Bolonha, papai e todos os saudosos turfistas daquele já bem distante 1977.

FUTEBOL OU TEATRO?

::::::: por Paulo Cézar Caju ::::::::

Mais um fim de semana de futebol e dessa vez a rapaziada do “cai-cai” fez bonito nas encenações. Perdi a conta de quantos jogadores rolaram no chão como se tivessem fraturado a perna e levantaram alguns segundos depois. Acompanhei o duelo entre Ajax x Feyenoord pelo Campeonato Holandês e aplaudi de pé a expulsão do Antony. Gosto do garoto, fez o gol da vitória, mas quis simular uma contusão nos minutos finais e o juizão não foi na dele. Aliás, todos os árbitros poderiam ser mais rígidos diante desse anti-jogo para que essa encenação acabe de vez! A não ser que o jogador queira fazer algum papel na novela das nove… kkkkk!

Outro episódio triste do fim de semana rolou no clássico Gre-Nal, no Beira-Rio! Se já não bastassem os brucutus dando entradas desleais, agora os jogadores têm que tomar cuidado com os torcedores rivais para não se lesionarem! Na comemoração do terceiro gol do Grêmio, o volante Lucas Silva foi atingido no rosto por um celular e precisou levar não sei quantos pontos na boca. Sabe qual é o pior? Não sei nem se o Internacional vai levar algum tipo de punição!

Por outro lado, fiquei muito feliz com a goleada do Barcelona contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu! Além de ter sido um craque como jogador, Xavi tem demonstrado que sabe muito bem o que fazer fora das quatro linhas, jogando um futebol ofensivo e sem medo do adversário, mesmo fora de casa. Que continue assim! A Seleção Brasileira joga nesta semana, no Maracanã, e muita gente nem sabe! Fico imaginando se acontecesse isso na minha época… Confesso que estou ansioso para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, no dia 1° de abril.

Ouvi dizer que existe a possibilidade de pegarmos Alemanha ou Holanda antes mesmo do mata-mata e, se continuarmos com esse futebol de segunda linha, corremos o risco de nem chegar às oitavas! Já imaginaram isso? Pois é…

Antes de falar das pérolas da semana, tenho visto os analistas de computadores elogiando a Copa do Nordeste! Não é de hoje que falo bem desse torneio, que tem excelentes jogos e, finalmente, estão tendo o devido reconhecimento!

Pérolas da semana:

1) “Leitura de jogo de um time consistente, tentando articulação por dentro para abastecer os atacantes agudos que tentam encontrar uma identidade com o time”.

2) “Buscam a primeira linha de marcação defensiva na hora de se acoplar e se organizar para travar uma condição mais aguda, encarando duas linhas de quatro”.