por Victor Kingma

Assim que terminou o coletivo naquele grande clube, o treinador reuniu os seus melhores chutadores para treinarem cobranças de faltas.

Toda uma infraestrutura, então, foi cuidadosamente montada: barreira móvel, bolas novas, escolha do melhor ângulo para os chutes, etc, etc. Nada faltando para facilitar a vida dos “craques”.

Na beira do gramado um senhor magro e esguio, de cabelos grisalhos, calça jeans e tênis, a tudo observava.

Iniciadas as cobranças, os chutadores vão se revezando nos chutes e após várias tentativas, sem muito sucesso, a bola toca na barreira e corre até a lateral do campo onde estava o velho senhor.

Esse, então, a levanta com o bico do tênis, faz duas embaixadas com surpreendente habilidade, a coloca debaixo do braço e se dirige, altivo como um príncipe’, para dentro do gramado.

– Vai tentar também, seu Waldir? -Brinca o jovem treinador.

O senhor de cabelos grisalhos ajeita carinhosamente a pelota no local da cobrança, dá quatro passos para trás, corre vagarosamente e a toca com incrível precisão.

A bola passa sobre a barreira, descreve uma meia parábola e pousa suavemente na rede…

Como se fosse uma “Folha Seca”.

E diante dos olhares incrédulosdaqueles jovens e milionários atletas, de cabelos e chuteiras coloridas, vai deixando lentamente o gramado.

Da arquibancada, um velho e solitário torcedor, como se assistisse a um vídeo tape do passado, exclama eufórico:

– VALEU, DIDI!

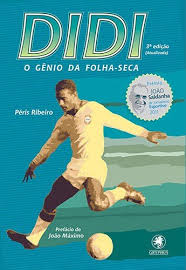

PS: Waldir Pereira, o grande Didi, o inventor da “Folha Seca, foi o maestro e o ponto de equilíbrio de uma seleção que tinha Nilton Santos, Garrincha e Pelé, entre tantos outros craques consagrados. Eleito o melhor jogador da copa do mundo de 1958, na Suécia, foi aclamado pela imprensa internacional como “Mr. Football.”

Ídolo das torcidas do Fluminense e Botafogo, onde viveu seus melhores momentos na carreira, nasceu em Campos dos Goytacazes em 08 de outubro de 1928 e faleceu no Rio de janeiro, em 12/05/2001, aos 72 anos, poucos dias após essa homenagem ser escrita.